企業文化創意產業人才培養研究

——以萬達為例

盧 紅,文麗珍

(江西理工大學商學院,江西 南昌 330013)

企業文化創意產業人才培養研究

——以萬達為例

盧 紅,文麗珍

(江西理工大學商學院,江西 南昌 330013)

結合萬達文化創意人才培養實例背景,根據人才勝任力畫像提出文化創意人才培養規劃,認為企業要針對培訓理念的科學度、培訓計劃的合理度、培訓方式和技術的先進度、人才培養體系與企業文化精神的適應度來設計培訓方案。

文化創意產業人才;人才勝任力畫像;培養;萬達

一 我國文化創意人才培養現狀及問題

文化創意產業一般指那些“源自個人的創造力、技能和天賦,通過知識產權的開發和運用,具有創造財富和就業潛力的行業”[1]。國家統計局發布的《文化及相關產業分類(2012)》將文化創意產業劃分為10個大類,分別是:新聞出版發行服務、廣播電視電影服務、文化藝術服務、文化信息傳輸服務、文化創意和設計服務、文化休閑娛樂服務、工藝美術品的生產、文化產品生產的輔助生產、文化用品的生產和文化專用設備的生產。自文化創意產業全球興起至今,我國的發展步伐需要大量的相關人才,而我國目前的文化創意人才現狀卻不容樂觀。

目前文化創意產業人才的現狀集中體現在三個方面:第一,人才市場方面。目前文化創意人才市場中從業人員魚龍混雜,沒有從業標準;人才結構不合理;人才區域分布失衡;缺少復合型、經營型、管理型人才;文化產業從業人員工作年限普遍較短,有相當數量的人員正處于經驗不足和學習階段。第二,企業方面,缺乏科學的培訓理念;缺乏合理的培訓計劃;培訓方法和技術落后;未建立與產業相適應的文化創意人才培養體系。第三,高校方面,師生雙方重理論,輕實踐;重概念,輕能力;重招生,輕就業;缺少雙師型教師,教授課程與內容與實際產業所需脫節,未做到產、學、研一體化培養。

針對以上問題,根據已有的文獻,發現學者近年來主要集中在高校層面,從勝任力模型、人才培養定位、人才的屬性特點、人才結構等不同角度進行不同形式的研究。比如,趙敏祥、勵立慶、吳珺楠(2015)通過對文化創意人才勝任力模型的實證分析得出高校文化創意人才培養方案,并從浙江省的文化創意產業從業人員調研實證結果上發現浙江省文化創意人才的專業知識和技能最薄弱[2]。趙淼(2016)通過對北京市文化創意產業人才培養體系的培養定位,培養模式等主要問題進行研究,并提出從學科、人才定位,教學模式等方面加強人才建設[3]。華正偉(2009)根據人才的屬性和特點科學分析人才結構與目標定位,從而探求知識經濟時代的文化創意產業人才培養模式,提到了金字塔式高中低人才結構層次和多渠道、多形式的人才培養方案。[4]。此外還有學者通過對文化創意人才的價值權衡與培養模式組合策略提出多渠道的培養模式,比如高校培養模式、單位培養模式和專題培養模式,并挖掘多種培養組合,比如校企組合、產業園區組合和終身組合[5]。

從以上文獻綜述可以看出,當前學者都已認識到文化創意人才培養對文化創意產業發展的重要性,同時在文化創意產業人才培養的過程中,高校是影響專業人才輸送質量與數量的關鍵因素,然而傳統的教育理念和與社會需求無法完全契合的培養體系是人才培養的瓶頸所在。而且大部分文化創意產業從業人員表示,自身的創意才能主要來源于實踐,與學校培養相關性較小。另外雖然創意產業就業的對口率相對較高,但是剛畢業的學生由于高校培養缺陷仍然無法適應企業創新性的要求。從培訓上看,根據慧博研究院的數據,仍然有12.5%的企業沒有或者很少對員工進行培訓,而實施業務知識技能的培訓、注重管理技能、語言和企業文化等內容培訓的企業分別占比為75%、58.32%、45.83%和33.33%,表明企業仍然更加關注員工傳統基礎技能培訓,而這與文化創意人才素質需求現狀是不符的。況且文化創意產業在中國起步晚,文化創意企業對于人才的培養處于摸索階段,在企業外部幾乎沒有一個成功的完整的培養參照。

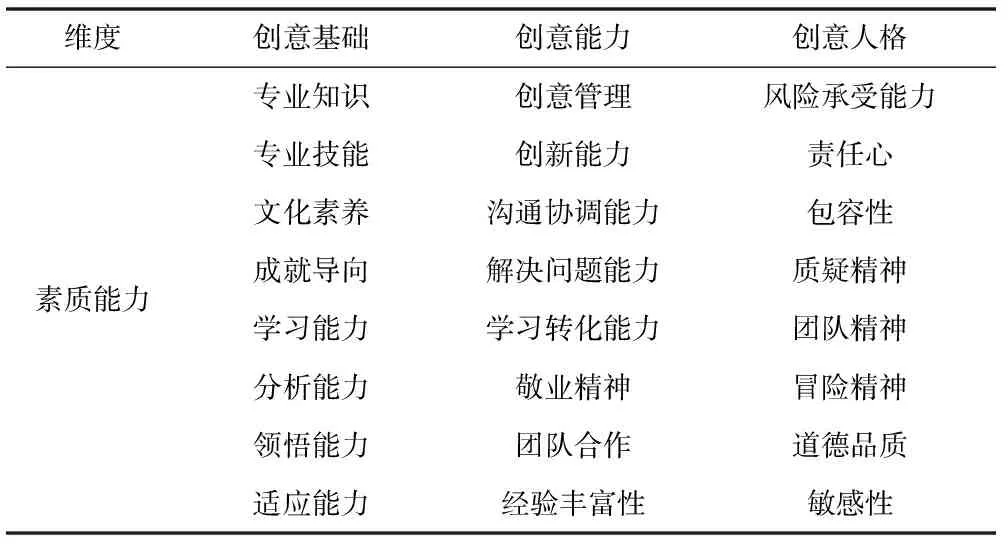

基于已有的相關文獻研究和存在的問題,本文擬從以下兩個方面進行研究:第一,通過文獻查閱并結合已有的相關文獻實證研究結果,將大量的勝任條目和要素進一步簡化為三個維度(見表1),分別為:創意基礎、創意人格、創意能力;結合維度要素并從勝任力的角度細化文化創意產業人才的知識、技能、動機、人格特質和自我概念的要求,為企業提供更加清晰簡明的文化創意人才勝任畫像;第二,以企業的需求和應用為導向,結合數據化和信息化時代背景,指出企業要針對培訓理念的科學度,培訓計劃的合理度,培訓方式和技術的先進度,人才培養體系與產業的適應度設計培訓方案。并基于本文的研究角度以萬達文化創意人才的培養為例進行分析,從而使得理論與實踐結合,為相關文化創意企業提供人才培養方案操作參照。

二 文化創意人才勝任力

基于已有的文獻和勝任力模型的實證結果分析,較為創新地將大量的勝任條目和要素進一步簡化為三個維度(見表1),分別為:創意基礎、創意人格、創意能力。并結合勝任維度在文化創意產業人才的知識、技能、動機、人格特質和自我概念要求上有所細化,為企業提供更加清晰簡明的文化創意人才勝任畫像。

表1 文化創意人才勝任維度

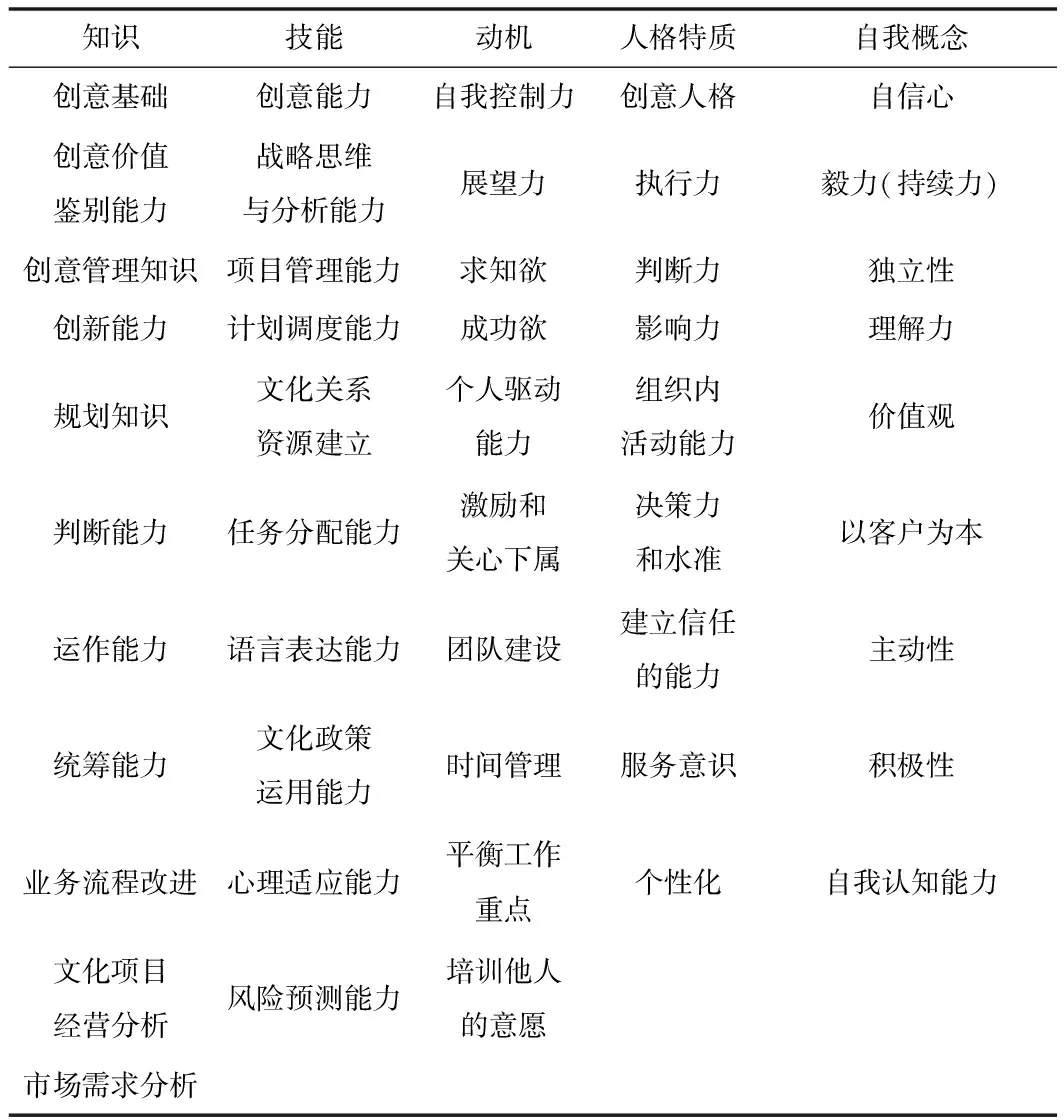

表2 初步形成的文化創意人才勝任條目

這五大勝任力類別(見表2)的涵義如下:

知識:懂文化,善經營,具備文化創意業務等方面的相關知識。

技能:能夠運用手段,把特有的文化內容表達或者轉換為新的創意產品或服務,并能推動或者協調產品或者服務流通的能力。

動機:文化創意員工想要做好工作任務的欲望,在個體和群體中達到行為和目標的驅動能力。

人格特質:文化創意企業人員不用經過培訓的特質及其對于工作相關境遇的反應能力。

自我概念:文化創意企業員工圍繞創意工作進行對自我表現的顯隱性狀態。

三 企業文化創意人才培養方案

綜上所述,文化創意企業對人才進行合理的培養尤為重要。本文以企業的需求和應用為導向,結合萬達文化創意人才培養實例背景,根據人才勝任力畫像提出文化創意人才培養規劃,指出企業要針對培訓理念的科學度,培訓計劃的合理度,培訓方式和技術的先進度,人才培養體系與企業文化精神的適應度設計培訓方案,從而使得理論與實踐結合,更好地為相關企業提供實踐參照。

(一)合理轉化動機,加強自我概念認知的培育理念

1.萬達的培育理念

萬達人才理念是“以人為本,利人利企”,即企業靠員工發展,員工靠企業立業;人才是企業最寶貴的資源,知識型員工忠于的是職業,不是企業。萬達從最初的傳統企業根據戰略定位一步步變化為如今多產業經營的巨無霸,王建林深刻認識到在萬達的創意項目開發上,“術”的層面固然重要,但是最核心的層面是“道”,道就是人,人就是事業。

即便如此,萬達最初在人才培養上還是出現了問題,原因主要是外部客觀環境有限和企業自身轉型沖突。首先萬達城市綜合體大爆發式經營創意全球第一,這就意味著萬達沒有能夠與之同行的巨人,自然在人才梯隊的問題上沒有參照;其次萬達開啟城市綜合體經營,并在全國范圍內迅速復制式增長,萬達文化廣場如雨后春筍般開遍全國各地,而萬達文化旅游城計劃在全國做到15個左右,面臨著這樣的轉型發展速度,萬達承受著巨大的人才缺口沖突;另外萬達轉型之初,無論是外界還是王健林本人都不知道自己要干什么,而且萬達原有的傳統管理文化與文化創意企業文化是有矛盾沖突的,這就直接導致兩個結果:一是人才和原有團隊需要花費大量時間不斷磨合;二是傳統的由上而下的決策方式使得人才備受壓抑,人才與企業的“心靈契約”破裂,逐漸喪失工作動機,弱化自我概念認知,并造成人才流失。萬達前任高管龔義濤的離職就是這兩個結果最好的佐證。

2.企業的培育理念

華正偉(2009)指出“文化創意人才是指以自主知識產權為核心,以‘頭腦’服務為特征、以專業或特殊技能為手段的精英人才”[6]。因此文化創意人才的動機和自我概念所屬勝任條目中的求知欲、成功欲、個人驅動力、積極性和主動性等等,都更為凸顯,具有強烈的自我實現愿望,目標追求個性化,對于文化創意人才的培育僅僅抓住“以人為本”是不夠的。結合萬達的經驗和問題,文化創意企業應轉變人才理念,避免文化創意人才個性文化與企業管理文化的矛盾與沖突,適度放權,樹立合理轉化動機,加強自我概念的培育理念,由此提高文化創意人才的創意效率、創意氛圍和工作滿意度。

(二)找準戰略定位,制定以知識共享為手段,提升素質為目標的培養計劃

1.萬達的培養計劃

萬達集團育才觀的關鍵詞是“戰略”、“計劃”、“提高素質”,即結合公司戰略發展的需要,對員工進行有計劃的培訓,提高員工的基本素質。這就表明文化企業制定培訓計劃的重要前提是找準自己的戰略定位,萬達正是因為王健林根據企業外部宏觀環境分析、企業內部條件分析、企業社會責任分析和戰略目標分析,從而制定“百年萬達,國際萬達”的戰略規劃,萬達才從無法長期實現資金回流和永久傳承的房地產事業逐漸轉型到城市綜合體產業;針對轉型后的企業人才應用需求,有了萬達學院建設人才梯隊,有了酒店設計規劃研究院、商業管理規劃研究院、文旅項目規劃研究院等眾多由復合經營型人才組成的獨立團隊。這些人才都是萬達集團的戰略結果,其中王健林對開發文化旅游城的投入精力最大。但是要如何具體制定培訓計劃呢?仍以萬達為例。

第一,萬達創新很多事業,靠自己培養會比較緩慢,所以要求每一個位置都有中外搭配,但是會要求外國人必須會講中文,強調中國的主體地位。

第二,文化旅游項目有幾百個創新人員,一般項目開工時,萬達就會建立運營團隊,完全國際化,會有外國人,因為中國此類項目的人才匱乏。

第三,萬達有專門的人才培養,萬達學院在中國企業學院當中絕對排名第一,專門培養中高級管理人才,招攬大量相關領域的優秀人才。同時,搭建以問題為導向的課程體系,圍繞著集團、部門、個人三種層次的不同問題,打通渠道,借助網絡平臺,學員問題通通可以解決。

第四,人才培養來不及時就從外部招聘,招到的高層和設計團隊、建設團隊一起進項目,在項目運作中掌握更多東西。

第五,萬達有很多獨立的商業管理團隊:酒店設計規劃研究院、商業管理規劃研究院、文旅項目規劃研究院。研究員成員百分百為復合型人才,成為支撐萬達創新的核心研發團隊。

2.文化創意企業的人才培養計劃

對于絕大多數文化創意企業來說,萬達文化創意人才的培養計劃是參照的典范,通過前面綜述,萬達文化創意人才培養是通過兩個層次知識共享,一個內部提升素質,一個效應輻射,來制定培養計劃,同時根據“走向國際”的戰略又不失去自我的主導地位。首先從工作層次的知識共享上看,崗位的中外搭配和團隊建設的中西合體是針對自我創新能力的劣勢現狀從外部引進人才;其次從員工層次的知識共享上看,不同管理層次的員工混搭既能促進人際交融,又能將高層與基層員工各自的長短處互補,在知識共享中自我學習,加速創新步伐;而獨具特色的萬達學院是緊緊抓住內部需求提升文化創意員工所要求的顯性和隱形技能,最大程度地提升員工素質;同時許多獨立研究院的設立不但避免了傳統企業文化與知識創意型員工文化的沖突,而且為創意型員工提供了最好的創意孵化基地,并把這種創新氛圍輻射到企業整體。2015年僅商業規劃院一個團隊就獲得12項知識產權, 而文旅項目規劃研究院則要帶領萬達在2020年成為世界最大的創意旅游公司,其開發的文化旅游城正在成為萬達的支柱性產業,即依托不同的區域文化、山水資源和高科技在全國范圍內打造一系列全產業鏈模式的超大型文化旅游綜合城。

就我國創意產業現狀而言,許多創意企業知識空間上的集群缺乏深入的合作交流,知識共享水平低下是我國創意企業集群普遍面臨的問題[7]。通過萬達人才培養計劃實例,文化創意企業必須明白戰略定位是人才培養的規劃前提,不同層次的知識共享是高效率培養的重要手段,而提升人才素質、文化創意人才顯性和隱形技能則會成為最終的結果。即企業要找準戰略定位,制定以知識共享為手段,提升素質為目標的培訓計劃。

(三)以科技與信息為媒介,打造“私人定制”式培養方法

1.萬達文化創意企業人才的培養方法

萬達的產業決定了萬達巨大的人才缺口壓力,創意產業在中國起步晚,從外界補給人才往往遠水無法解決近渴,于是萬達建立萬達學院,從內部建造人才梯隊。而且對于文化創意人才的“私人定制”培養方法,萬達學院率先做出了示范。不但搭建網絡平臺,使得員工隨時隨地,有求必應,而且萬達學院設計以問題為導向的課程體系,比如萬達之道、我是潛力干部、微電影學管理、侃大山、任務樹、工作邏輯圖、能量集市等等。它們針對的是如何更好地解決個人與組織層次中出現的問題,強調的是通過萬達學院豐富的培養方式,來獲得集體智慧,從而達到深入學習與自己業務息息相關的管理與技術。同時萬達學院建立了自己的案例數據資源庫,以便學員隨時查找,高效學習和解決問題。萬達依據員工不同的公司角色,使得培養方案個性化、差異化,從而達到“私人定制式”培養人才的目的。

“文旅規劃,萬達未來”,這是萬達的戰略愿景。萬達文旅是王健林目前最在意的大項目,文旅城的目標是吸引消費者反復消費,萬達的樓盤總會有賣完的一天,如果沒有連續資金回流企業,萬達根本無法繼續做大。那么萬達究竟如何讓創意人才為文化旅游城的研發與設計交上滿意的答卷呢?首先萬達文化旅游城的關鍵詞是“創新”、“唯一”、“高效率”、“全球”、“產業鏈”。是創新鑄造了萬達文旅全球唯一,而創新的基礎無法離開萬達的信息與科技。為了吃透大眾市場,形成區域文化,萬達開發大數據中心搜集信息,記錄消費者數據;為了保證萬達文旅項目的工作安排與執行力,萬達又研發工作計劃模塊軟件。在科技化與信息化的手段管理下,再加上萬達多年成熟的商業地產經營,萬達文旅的研發如何不能引領萬達邁向輝煌未來?

2.文化創意企業人才的培養方法

文化創意企業已經迎來了90后職場新動力,然而90后具有強調自然平等、任性自我、獨特自在的特點。新生代員工對于傳統的層級流程非常抗拒,所希望的是更加扁平化的管理,希望給予個人能力較大的發揮空間。傳統的教學工具和方法已經不能滿足學習需求,在科技與信息的時代背景下,應充分將之融合于企業,豐富人力資源管理手段。結合萬達實例,企業完全可以利用大數據信息技術構建文化創意員工結構化和非結構化的數據資料,開發針對企業需求的專業軟件,挖掘創意人才的內在需求,并且通過對文化創意人才期望與現狀的差距進行分析,打造“私人訂制”的培訓項目,建立各類資源庫。

(四)企業文化精神與文化創意人才的交融

1.萬達文化精神與文化創意人才的交融

萬達文化產業能有今天,不僅靠的是全球唯一的運營模式,優秀的企業文化更是關鍵。現如今萬達文化的特點是追求卓越,不斷創新。萬達集團CEO王健林參過軍,從過政,帶領萬達經歷四次轉型,如今已成為商業巨龍。萬達精神與王健林的履歷不無關系。萬達要求員工有軍人一般的執行力,服從命令,因此轉型之初,業界流傳萬達文化與互聯網思維背離的說法。很多人擔心萬達從標準化、規模化、流程化的商業地產做起,而文化產業屬于創意類產品,這是兩種不同的文化,萬達一只腳深扎在過去和傳統,另一只腳踏入未來和創新的洪流,是否會讓萬達陷入困境?而事實是王建林不斷探索,逐漸認識到不能用傳統的管理思維去管文旅,不能用房地產思維來思考電商發展,他要求屬下創新,并賦予屬下決策、財務的自主權。企業文化28年來一直是8個字,并隨著企業的四次轉型,企業文化經歷四次變更,最終根據戰略確定為“國際企業,國際萬達”。

這證明萬達的文化精神理念并不是一成不變的,而是根據萬達的發展不斷豐富的。并且萬達文化通過核心管理團隊由上至下傳遞給不同層次的員工,并通過不同的物質形式將抽象的思想體系表現出來,落實到制度,落實到組織,落實到文化創意人才的有形和無形培訓當中去,從而企業文化精神得到踐行。

2.文化創意企業啟示

文化建設是人才培養的宏觀目的,系統建設和文化建設是效益優化的共同前提,所以文化建設在人才培養中是最重要的一步。我國的文化創意企業應得到兩個啟示。第一,企業要確定正確的文化精神。文化精神不會一成不變,企業發展階段不同,理解就不同。第二,企業要確定正確的方式落實企業文化精神。落實方式不會永垂不朽,時代不同,工具就不同。只有這樣,才能達到企業文化精神與文化創意人才的血脈交融,達到最大的績效。

[1]金元浦.當代世界創意產業的概念及其特征[J].電影藝術,2006,(3).

[2]趙敏祥,勵立慶,吳珺楠.高校文化創意人才培養對策[J].中國高校科技,2015,(4).

[3]趙淼.北京文化創意產業人才培養的瓶頸與對策分析[J].北京財貿職業學院學報,2016,(2).

[4][6]華正偉.我國文化創意產業人才培養模式的構建[J].沈陽師范大學學報(社會科學版),2009,(2).

[5]荊煒.文化創意人才的價值權衡與培養模式組合策略[J].蘭州大學學報(社會科學版),2015,(2).

[7]雷俊霞.創意產業集群知識共享的創新策略研究[J].管理世界,2015,(5).

(責任編校:陳婷)

Cultural Creative Industry Talents Training for Enterprises

LU Hong, WEN Lizhen

(School of Business, Jiangxi University of Science and Technology, Nanchang Jiangxi 330013, China)

With the case of Wanda’s cultural creative talent training and according to the talent competence portrait, cultural creative talent cultivation plan is put forward, which argues that training scheme should be designed by enterprises in allusion to the scientific degree of the training concept, the reasonable degree of training plan, the advanced degree of training methods and technology, as well as the fitness degree of the talent cultivation system and enterprise cultural spirit.

cultural creative industry talents; talent competence portrait; training; Wanda

2017-05-05

江西省文化藝術科學規劃項目“‘互聯網+’背景下的文化創業人才培養模式研究”,編號:16-3607-09-000013。

盧紅(1973— ),女,江西上饒人,江西理工大學商學院副教授,碩士。研究方向:人力資源管理。

G124

A

1008-4681(2017)04-0044-04