基于思想行為視角的維吾爾族大學生思想政治教育路徑探析

林雅玲

(福建醫科大學基礎醫學院,福建 福州 350108)

基于思想行為視角的維吾爾族大學生思想政治教育路徑探析

林雅玲

(福建醫科大學基礎醫學院,福建 福州 350108)

采用問卷調查及訪談的方式,對維吾爾族學生的思想行為特征進行調查研究。研究結果表明,與漢族學生相比較,維吾爾族學生在宗教觀、民族觀、總體適應能力方面有顯著差異,在國家觀和校園歸屬感方面則沒有顯著差異。建議采取思想引領、思想工作與日常管理相結合、家校聯動、網絡育人等路徑,提高維吾爾族學生思想政治教育的有效性。

維吾爾族大學生;思想行為特征;思想政治教育

隨著援疆工作的開展,新疆地區有越來越多的少數民族大學生到內地高校讀書。近年來,民族問題逐漸突顯,維吾爾族大學生的思想政治教育工作越發重要和敏感。要做好這一群體的思想政治工作,了解他們的思想行為特點非常重要。他們的思想行為表現受地域、文化、宗教、民族等各方面的影響,呈現出與漢族學生不一樣的特征。在多元文化的語境中,在國內外局勢緊張的形勢下,深入分析維吾爾族大學生的政治觀、宗教觀、歸屬感、學習適應性、文化適應性、心理特征等,進而探索教育工作的新路徑,能為更好地了解新疆少數民族大學生所需、所想、所動提供有效依據,也能為高校針對這一特殊群體學生的思想教育工作提供有利的參考。

一 維吾爾族大學生思想行為特征的調查與分析

(一)維吾爾族大學生思想行為特征調查

調查對象的選擇。采取抽樣的方法從福建省屬高校抽取170名維吾爾族和漢族學生作為被試。共發放問卷170份,回收有效問卷150份(有效率為88.24%)。其中維吾爾族學生50名,漢族學生100名。樣本注意學生專業、性別、年級、生源地等各方面的均衡性,保障樣本的代表性。

調查設計及數據處理。主要研究工具為:1.國家觀量表采用韋冬梅《少數民族大學生“四個認同”教育研究——以廣西民族院校為例》的問卷,共16題[1]。2.宗教觀量表改用Francis&Lewis編制的弗朗西斯基督教態度量表,4個項目,16題[2];3.民族觀和校園歸屬感問卷參考《少數民族大學生歸屬感問卷》,共24道題[3]。4.行為適應能力問卷參考國內外研究成果進行改編而成。問卷均采用李克特量表5點計分法。研究數據采用DPS15.10軟件進行統計。

研究假設。在綜合以往維吾爾族學生思想行為以及思想政治教育的理論研究基礎上,結合輔導員對維吾爾族學生教育管理的工作實踐,提出以下研究假設:維吾爾族學生的國家觀、宗教觀、民族觀、校園歸屬感和總體適應能力與漢族學生相比,具有顯著性差異,其思想行為特征存在特殊性。

(二)維吾爾族學生思想行為特征分析

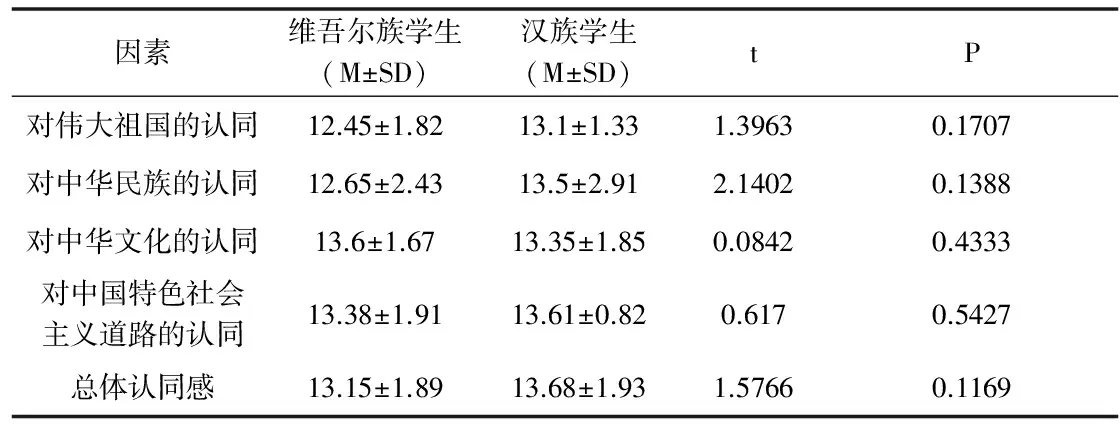

1.維吾爾族學生對國家認同感現狀分析。在調查中發現,維吾爾族學生對“四個認同”的總體認同感與漢族學生相比稍低,但沒有顯著性差異,跟漢族學生一樣,都擁有正確的國家觀,如表1所示。其中,對祖國的認同感方面,與漢族學生有共識,對中華民族的認同傾向于建立新型的民族平等團結的關系。對中華文化的認同方面,高于漢族學生;對中國特色社會主義道路的認同方面,對社會主義制度以及黨和國家執政能力表示贊同,但對黨的民族政策態度比較模糊。

表1 維吾爾族學生與漢族學生的國家認同感差異比較

注:* P<0.05,**P<0.01,***P<0.001

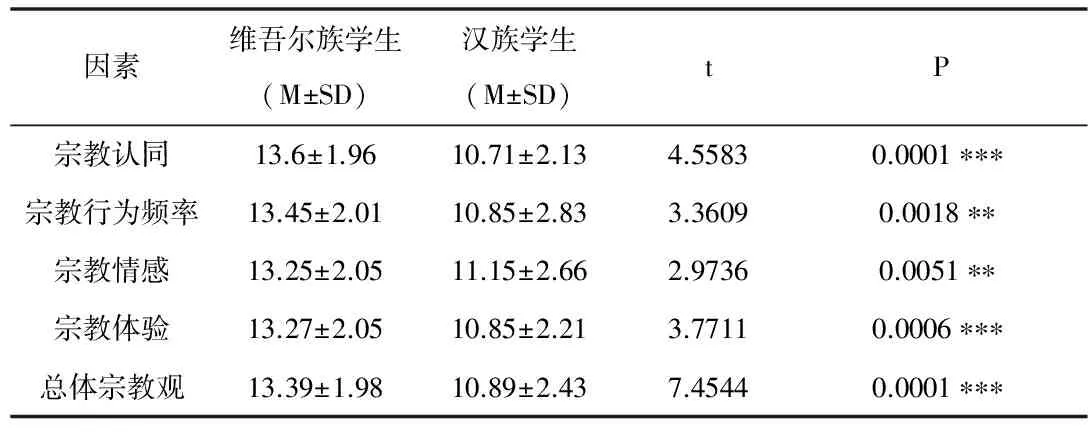

2.維吾爾族學生宗教觀現狀分析。如表2所示,維吾爾族學生總體宗教觀跟漢族學生相比,呈現極顯著差異。調查的人當中,維吾爾族學生100%信仰伊斯蘭教,漢族學生只有2.35%信仰基督教或者佛教,宗教取向維吾爾族學生明顯高于漢族學生,80%以上的維吾爾族學生在家里有參加清真寺的活動,漢族只有50%基督教學生做禮拜,10%信仰佛教學生有定期到廟里燒香,可見維吾爾族學生宗教行為頻率明顯高于漢族學生,對宗教認同和宗教情感上,維吾爾族學生明顯高于漢族學生,100%維吾爾族學生有諸如只吃清真飯菜、佩帶頭巾之類的宗教體驗,而漢族學生幾乎沒有。

表2 維吾爾族學生與漢族學生的宗教歸屬感差異比較

注:* P<0.05,**P<0.01,***P<0.001

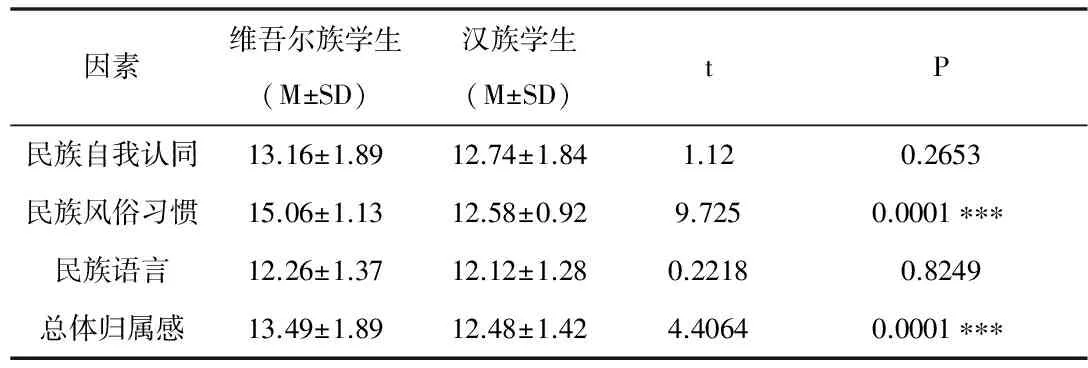

3.維吾爾族學生民族觀分析。從表3我們可以看出,維吾爾族學生民族歸屬感明顯高于漢族學生,呈現極顯著差異。特別在民族風俗習慣上,差異極大,而民族自我認同感、民族語言與漢族學生差異不大,我們可以推測,維吾爾族學生由于地域差異性,保持原有民族的風俗習慣,但是在內地高校,維吾爾族身份未給自己很多利益,反而帶來很多不便,所以民族自我認同度不高,而在學校,對民族語言使用率不高于漢語使用率,所以語言方面與漢族學生差異不大。

表3 維吾爾族學生與漢族學生的民族觀差異比較

注:* P<0.05,**P<0.01,***P<0.001

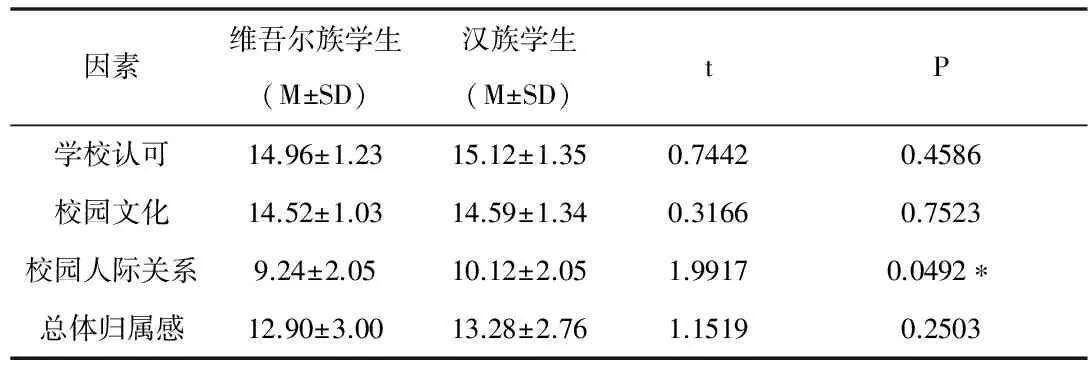

4.維吾爾族學生校園歸屬感分析。從表4的研究發現,總體來說,維吾爾族學生校園歸屬感跟漢族學生相比,沒有顯著性差異,但校園人際關系方面呈現顯著性差異。由于文化差異,維吾爾族學生常跟同民族學生一起,走小群體主義,不想或較難融入漢族學生群體,校園活動參與度低,人際關系單一。學校認可和少數民族校園文化方面與漢族學生差異不顯著。

表4 維吾爾族學生與漢族學生的學校歸屬感差異比較

注:* P<0.05,**P<0.01,***P<0.001

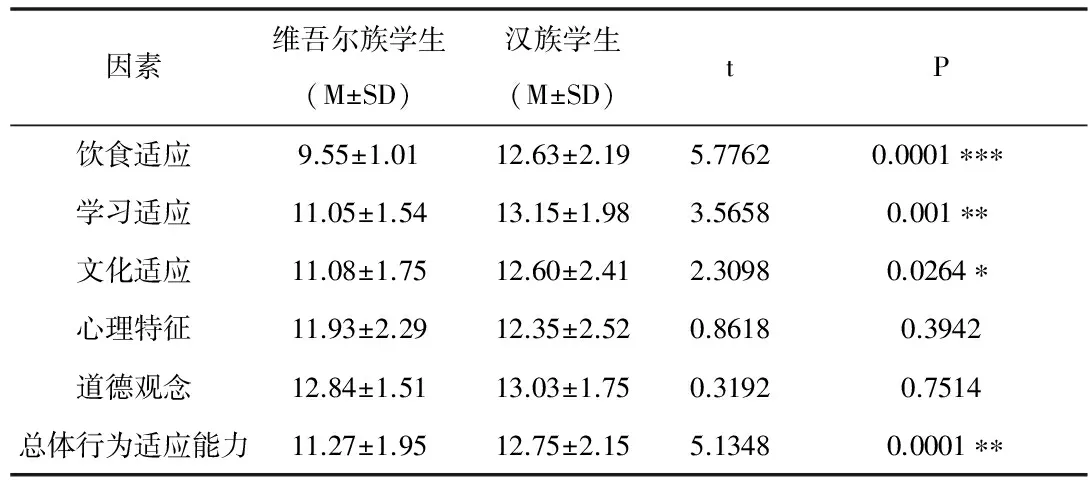

5.維吾爾族學生總體適應能力分析。如表5所示,維吾爾族學生與漢族學生總體適應能力差異極其顯著。在飲食適應、學習適應、文化適應方面差異顯著,心理特征跟道德觀念方面差異不顯著。結果表明,維吾爾族學生飲食習慣方面跟漢族學生差異極其顯著(只吃清真食物),不便于文化的交流和溝通,文化適應與漢族學生出現顯著差異。但是維吾爾族學生開朗樂觀,心理特征跟道德觀念與漢族學生相比,差異不顯著。

表5 維吾爾族學生與漢族學生的行為適應能力差異比較

* 注:* P<0.05,**P<0.01,***P<0.001

對照研究假設,綜合以上分析數據,我們發現:維吾爾族學生在宗教觀、民族觀、總體適應能力方面與漢族學生相比,有顯著性差異,宗教觀、民族觀高于漢族學生,總體適應能力低于漢族學生,此外,在國家認同感和校園歸屬感方面,則與漢族學生沒有顯著差異。從這一結果可以看出,維吾爾族大學生的思想行為具有特殊性,表現如下:一是有正確的國家觀。國家榮譽感較強,希望國家統一和民族團結,對反動勢力也大多表示反對;二是有強烈的宗教觀。處事受宗教的影響大,認為宗教是他們的精神支柱,崇尚宗教,積極參與宗教活動,不做違反宗教精神的事,飲食習慣也與宗教有關;三是有獨特的民族觀。不為本民族自豪,卻有濃厚的民族團結感,喜歡與本民族的人交往,但不排斥外民族的人;四是校園人際關系單一,思想較為敏感。在校園內大多都只與本民族同學相處,跟其他民族同學相處較少,思想敏感,不愿意與他人交流與分享;五是總體適應性較弱。學習基礎差,以及校園文化差異,使維吾爾族學生總體適應性較弱,加上家庭經濟困難,從而思想負擔大,壓力大,容易產生消極情緒。

二 維吾爾族學生思想政治教育路徑探析

由于維吾爾族學生地域、文化、宗教的特殊性,以及基礎教育的差異性,加上國內外形勢的緊張,高校做好維吾爾族學生的思想政治教育,對于維護校園安定穩定具有重要的意義。本文認為,可以從思想引領、政策傾斜、家校聯動、網絡育人等多方面著手,探討維吾爾族學生思想政治教育的新路徑,幫助維吾爾族學生更快地融入內地高校,更好地成長成才。具體如下:

(一)思想引領,加強馬克思主義理論和社會主義核心價值觀教育,幫助維吾爾族大學生樹立正確的民族觀和宗教觀

在調查中我們發現,維吾爾族學生普遍有小民族想法,不容許他人詆毀他們民族,覺得民族內部要團結,也覺得只有宗教是他們精神的依靠。加上大學生年紀較小,世界觀人生觀都還未成熟,容易受“三股勢力”的影響,受不法分子教唆,從而做出反人類、反社會、分裂祖國的違法行為。因此,高校應該加強思想引領,堅持用馬克思主義中國化最新的理論成果以及社會主義核心價值觀武裝學生頭腦,通過政治理論課、黨團員教育、主題班會等各種途徑進行教育,鼓勵維吾爾族學生學習中華民族文化,幫助維吾爾族學生樹立正確的國家觀、民族觀、宗教觀,增強判斷是非的能力,自覺抵制不法分子的思想滲透,牢固樹立祖國統一和民族團結的思想,正確看待宗教關系,做社會主義建設的接班人。

(二)以人為本,將思想教育與獎助勤貸等日常管理相結合,提高維吾爾族學生的歸屬感

在調查中,維吾爾族學生的學校歸屬感不低于漢族學生,但人際交往方式卻顯得單一,一般與本民族同學相處,很少參與校園其他活動,也不樂于與他們分享,對周圍的人與物都有明顯的警惕性。因此,做好這一特殊群體的思想教育工作,“以人為本”必不可少,通過日常的獎助勤貸等工作,給予維吾爾族學生更多關心與幫助,提高維吾爾族學生的歸屬感。首先,高校制定較為完善的少數民族管理制度,在學生的獎助勤貸等方面,給予維吾爾族學生傾斜,另外可增設維吾爾族學生獎學金、維吾爾族學生生活補助等各項單列鼓勵措施,讓維吾爾族學生感受到學校對他們的照顧政策;其次,完善輔導員談心制度。輔導員應定期找維吾爾族學生談心,了解維吾爾族學生的日常需要,通過“同學一幫一”、“教師課外輔導”等多種形式,用心幫助解決維吾爾族學生的學習、生活、文化適應等方面的困難,做到與維吾爾族學生完成從排斥到接受到信任到交心的過程,從而提高其思想政治教育的有效性。

(三)家校聯動,優化家庭和學校教育環境,形成維吾爾族大學生教育合力

著力構建維吾爾族學生的家校聯系平臺。通過建立家長QQ群,寄送致家長一封信,家訪,舉辦感恩活動等方式,促進維吾爾族學生的家校聯系,得到維吾爾族學生家長的支持,形成維吾爾族學生的教育合力。輔導員定期向維吾爾族學生家長匯報學生在校情況,家長也應及時了解學生的學習生活。同時,家長應配合學校做好維吾爾族學生的思想政治教育,與學校達成一致的教育目標和方法,教育自己的孩子不參加非法組織,不參加非法宗教活動,不傳播非法文字影視資料等,通過家庭與學校相互溝通,齊心協力,幫助維吾爾族學生形成正確的民族觀,自覺維護祖國統一和民族團結,抵御不良勢力的影響,專心完成學業。

(四)網絡育人,依托新媒體平臺,占領網絡教育新陣地

隨著科技的發展,網絡已經滲透到了人類社會的各個領域。在高校,微博、微信、QQ、郵箱等已是大學生每天必刷的欄目,新媒體正在逐漸改變著大學生的思維、學習、生活模式,但是網絡信息魚龍混雜,如何宣傳正面能量,幫助學生抵御垃圾信息,已經成為高校思想政治工作的一個重點和難點。因此,對于維吾爾族學生這一特殊群體的教育,高校應主動占領網絡新陣地,發揮網絡積極的教育作用。首先,將網絡教學引進課堂,引導學生搜尋網絡有用的知識,補充課堂教學,同時思政工作者不定期利用微博、微信、QQ等跟維吾爾族學生互動,在網絡上傳播正能量,利用新媒體進行正面網絡教育;其次,構建網絡監控預警機制,對校園內的網絡實行24小時監控,防止敵對勢力對互聯網的滲透和破壞,對網絡反動內容及時清理。采取有效措施,營造良好的校園網絡教育環境,促進維吾爾族學生的健康成長。

[1]韋冬梅.少數民族大學生“四個認同”教育研究——以廣西民族院校為例[D].南寧:廣西大學碩士學位論文,2014.

[2]康廷虎,曹彥.大學生基督教徒的宗教態度與主觀幸福感:自尊與社會支持的中介作用[J].中國臨床醫學心理學雜志,2015,(1).

[3]張立敏.民族院校少數民族大學生歸屬感的研究——以云南民族大學為例[J].思政教育,2015,(5).

(責任編校:余中華)

Exploration of Ideological and Political Education Path of Uygur College Students from the Perspective of Thoughts and Behavior

LIN Yaling

(Preclinical Medicine College, Fujian Medicine University, Fuzhou Fujian 350108, China)

The research investigated and studied the characteristics of thoughts and behaviors of Uygur students through questionnaires and interviews. The result showed that Uygur students were significantly different in the aspects of religion outlook, nationality outlook, and overall adaptation capacity when compared with Han nationality students, while there was no significant difference in terms of the national outlook and the sense of belonging on campus. It is recommended to take the measures of leading in thoughts, combining the ideological work and daily management, home and school collaboration, education online and some other channels to improve the effectiveness of Uyghur students’ ideological and political education.

Uygur college students; thinking and behavior characteristics; ideological and political education

2017-05-17

福建醫科大學思想政治工作研究課題“歸屬感視角下新疆少數民族大學生的思想行為特征及教育路徑探析”,編號:2014SZ015。

林雅玲(1983— ),女,福建漳州人,福建醫科大學基礎醫學院講師,碩士。研究方向:大學生思想政治教育。

G641

A

1008-4681(2017)04-0133-03