教學(xué)直播軟件在二外第二課堂中的應(yīng)用

王雨菡

摘要:面對“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的普及,本文作者以滬江cctalk教學(xué)直播軟件為載體,以輔助和擴充課堂教學(xué)為目的,根據(jù)直播教學(xué)的特征對課程各方面進行了詳細的設(shè)計,對二外第二課堂進行了一次有價值的教學(xué)實驗。結(jié)果發(fā)現(xiàn),通過此次教學(xué)實驗,學(xué)生的口語和聽力能力得到了顯著提升,語法、詞匯和文化方面的知識得到了有效拓展,自學(xué)和溝通能力得到了鍛煉。同時,在本次實驗中,直播教學(xué)的便利及不便之處也得到了體現(xiàn)。但總體來說,“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的模式是互聯(lián)網(wǎng)時代的產(chǎn)物,將對教學(xué)改革產(chǎn)生巨大的推動作用并為之提供更加多元化的渠道。

關(guān)鍵詞:二外教學(xué) 第二課堂 直播教學(xué)

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”理念的要求和普及,教育工作者們早已開始嘗試將教育與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來,形成“互聯(lián)網(wǎng)+教育”模式。這一模式為探索新型教育服務(wù)供給方式提供了新的渠道。在此大背景下,筆者聯(lián)系自己的實際教學(xué)工作,觀察在二外教學(xué)中,教師多采用傳統(tǒng)教學(xué)法,重語法詞匯,輕口語聽力。在課后,學(xué)生除了完成既定作業(yè),很少再會主動獲取知識。這就造成了二外學(xué)習(xí)局限于課本內(nèi)容、學(xué)生聽說能力較差、學(xué)習(xí)興趣不高等情況。因此,筆者以滬江cctalk教學(xué)直播軟件為載體,具有針對性地初步探索了教學(xué)直播軟件在二外第二課堂中的應(yīng)用。

一、具體操作

1.教學(xué)設(shè)備

作為直播主體(即教師),只能用電腦進行直播;作為直播對象(即學(xué)生),可以在電腦、平板電腦、手機等設(shè)備中任選其一。雙方都需要處于良好的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)連線中。此外,雙方都應(yīng)事先將cctalk客戶端下載到個人設(shè)備上,并注冊新用戶。由教師預(yù)先“建群”,并將學(xué)生們都邀請進群。

2.教學(xué)時間和地點

雖然直播軟件基本不受時間和地點的限制,但周內(nèi)學(xué)生學(xué)習(xí)安排比較緊湊,周末白天及周六晚上學(xué)生安排出行較多。因此,筆者將直播教學(xué)時間安排在了周日晚間。本次第二課堂教學(xué)實驗持續(xù)了六周。

至于直播的地點,筆者選擇在辦公室或家中較安靜的房間,而建議學(xué)生選擇具備無線網(wǎng)絡(luò)并且能夠自由交談的安靜場所(如圖書館的某些廳室、宿舍或家中等)。

3.教學(xué)方法

由于直播教學(xué)過程中,教師看不到學(xué)生,而學(xué)生可以看到教師,演示屏幕上呈現(xiàn)的是教師事先準(zhǔn)備好的幻燈片,客觀上已經(jīng)形成了“教師為主”的情況,故筆者選擇了“學(xué)生為主”的行動導(dǎo)向教學(xué)法,輔以多媒體教學(xué)法等,以達到教師和學(xué)生的平衡。

4.教學(xué)內(nèi)容

由于是第二課堂教學(xué)實驗,故教學(xué)內(nèi)容多為課本相關(guān)內(nèi)容的延伸拓展。筆者挑選了一些難易適中、時長合適的外國原版視頻片段,將教學(xué)重點放在口語和聽力上,并補充一些日常口語的常見詞匯和句型,希望能夠借此方式提高學(xué)生的聽說溝通能力,以此彌補課堂教學(xué)的缺陷。

5.教學(xué)過程

首先,筆者在課前根據(jù)教學(xué)內(nèi)容及直播教學(xué)的特性,準(zhǔn)備好幻燈片,并作為“講義”上傳至客戶端。之后,在授課過程中,除了利用講義、播放音頻和視頻片段,筆者也會采取提問的方式引入教學(xué)內(nèi)容,問題由簡入難,鼓勵學(xué)生專心聽,大膽說。隨后采取傳統(tǒng)教學(xué)法講解視頻臺詞內(nèi)容及其中包含的語法和詞匯用法,著重講解一些口語詞匯和句型的用法以及某些只有在口語表達中才會出現(xiàn)的讀音現(xiàn)象。之后,在總結(jié)本段視頻的基礎(chǔ)上,再次引導(dǎo)學(xué)生進行口語練習(xí):或?qū)σ曨l內(nèi)容進行概述,或?qū)σ曨l開放性的結(jié)尾進行延伸猜測,或應(yīng)用本次學(xué)到的新詞匯或表達法與教師進行對話練習(xí)等。最后,筆者還準(zhǔn)備了一些與以上視頻主題相關(guān)的短對話或篇章,對學(xué)生進行專題聽力訓(xùn)練的同時,再次加深學(xué)生對于本次主題相關(guān)詞匯和表達的印象,鞏固知識。

二、實驗結(jié)果及體驗感受

1.實驗結(jié)果

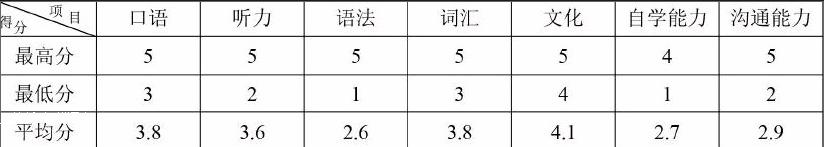

在本次教學(xué)實驗結(jié)束后,筆者對學(xué)生進行了問卷調(diào)查,要求其對于聽力、語法、口語等多方面內(nèi)容的教學(xué)效果進行打分,分值區(qū)間0至5,分值越大則表明在該方面的能力(或知識)提升越大。得到的反饋如下:

(1)口語和聽力能力取得了較大提升。聽力和口語能力的提高,是本次第二課堂直播教學(xué)實驗的最主要目的。在課堂教學(xué)中,學(xué)生的這兩方面能力鮮有機會得到鍛煉。通過本次實驗,學(xué)生自覺習(xí)得詞匯的語音印象得到的加深,能夠在聽辨的過程中較為準(zhǔn)確地判斷出詞匯內(nèi)容。此外,學(xué)生對于聽辨的恐懼心理得到了很大程度上的緩解,逐步由“怕聽”轉(zhuǎn)變?yōu)椤案衣牎鄙踔痢跋肼牎保@為之后聽力能力的持續(xù)提高奠定了重要基礎(chǔ)。同時,在直播教學(xué)中的口語環(huán)節(jié),學(xué)生有了鍛煉會話能力的機會,并在輕松的氣氛中逐漸由“怕說”變?yōu)椤案艺f”甚至“想說”。此外,聽力和口語能力的提高是相輔相成的:聽得越多,口語表達得便越自如;說得越多,聽辨的準(zhǔn)確度就越高。

(2)詞匯得到了豐富。

課堂教學(xué)的詞匯較為局限,一些日常用詞反而不會涉及。在直播教學(xué)中,學(xué)生除了可以學(xué)到母語人群的很多詞匯表達偏好,也有機會學(xué)到一些“碎片詞匯”。這些常見但零散的詞匯散落在日常表達中,在第二課堂中,我們將它們匯總起來,輔以幾段對話練習(xí),將它們串聯(lián)起來,鍛煉了學(xué)生口語能力的同時豐富其詞匯量。

(3)加深了對文化的了解。

在本次實驗中,筆者有意將知識性內(nèi)容安排得較為輕松,以便可以有較好的氣氛和充足的時間向?qū)W生普及外國文化。語言本就來源于文化,我們不能拋開文化而進行外語教學(xué)。在課堂教學(xué)中,由于課時安排和學(xué)習(xí)進度的要求,文化內(nèi)容的傳播常常只是一帶而過。而通過本次實驗,學(xué)生對語言的文化環(huán)境有了進一步的了解,真實地看到了文化的呈現(xiàn):建筑,街道,穿著,生活等等各個方面,進而了解到了很多語言現(xiàn)象的來源,對于語言學(xué)習(xí)的興趣也得到了激發(fā)。

(4)自學(xué)能力和溝通能力得到了鍛煉。

在課堂教學(xué)中,筆者也嘗試將一些內(nèi)容交給學(xué)生自學(xué)完成,但由于課時限制,無法做到有力監(jiān)管,收效頗微。在本次實驗中,課時相對充足,筆者通過課前提問檢查單詞預(yù)習(xí),通過微信語音檢查課文朗讀,以此對學(xué)生的自學(xué)進行監(jiān)督。而學(xué)生也認(rèn)為自學(xué)能力得到了提高。endprint

輕松的教學(xué)氣氛加上教師的正確引導(dǎo),讓學(xué)生有了溝通的意愿,最初的陌生感也在一點一滴的溝通中消融。學(xué)生之間越熟悉,溝通得就越主動,溝通效果就越好。學(xué)生較為一致地認(rèn)為通過本次實驗自己的溝通能力得到了提高,甚至有學(xué)生對于這一項給出了滿分(5分)。這是有點出乎筆者意料的,反思平時的課堂教學(xué),只從大局著眼,怕是對單個學(xué)生與教師和同學(xué)的溝通輕視了。這是在日后的教學(xué)中需要思考和完善的。

(5)語法知識的弱化。最初進行本次第二課堂教學(xué)實驗時,就定位于加強聽說能力,激發(fā)學(xué)生興趣,弱化語法。從學(xué)生的反饋來看,“語法”的得分是最低的,也是符合預(yù)先計劃的。但弱化并不代表輕視,只是因為學(xué)生的聽說能力相較語法能力已經(jīng)落下了很多,所以本次實驗才進行了針對性的設(shè)計。

2.體驗感受

以上實驗結(jié)果主要反映的是教學(xué)效果,下面筆者就師生雙方在本次第二課堂教學(xué)實驗中關(guān)于直播教學(xué)模式及其軟件在使用過程中的體驗進行簡單匯報。

(1)便利之處:首先,空間不受限。這一點為師生雙方都節(jié)省了不少交通時間,不用去教室,在家里、宿舍、圖書館等地都可以參與直播。空間不受限還體現(xiàn)在對于教學(xué)環(huán)境的無限制,既不用考慮教室的容量,也不用考慮前后排聽課效果的差異。

第二個便利之處在于“錄像”功能。在課堂教學(xué)中,學(xué)生除了聽講,只能靠記筆記作為日后的復(fù)習(xí)資料;如因故缺課,也只能借他人筆記來補習(xí)知識;有時上課沒有聽懂,又羞于啟齒,久而久之,就形成了“不求甚解”的學(xué)習(xí)態(tài)度。cctalk帶有錄像功能,只需教師在授課開始時點擊一下鼠標(biāo),即可錄下教學(xué)全程。語言課程的學(xué)習(xí)尤其應(yīng)伴隨著語音,而錄像能夠?qū)⒁曨l音頻同時記錄下來,便于學(xué)生對知識的記錄和回顧。錄像在極大程度上還原了教學(xué)情景,對學(xué)生的自學(xué)有很大幫助。即使在課程結(jié)束后,學(xué)生仍可以反復(fù)回看錄像,這為之后的持續(xù)性學(xué)習(xí)提供了保證。

此外,與其他直播軟件不同,cctalk作為一款專門的教學(xué)軟件,開發(fā)了很多教學(xué)功能:討論區(qū)、講義庫(幻燈片)、白板/演示筆,舉手發(fā)言,視頻音頻播放等。這些功能都對還原教學(xué)環(huán)境起到了幫助作用,讓學(xué)生仿佛真的置身于課堂之中,與老師面對面。與課堂教學(xué)不同的是,直播期間學(xué)生可以通過討論區(qū)和舉手發(fā)言與教師進行即時互動;相對地,教師也可以在第一時間收到學(xué)生的準(zhǔn)確反饋,及時調(diào)整教學(xué)內(nèi)容和進度。

直播教學(xué)的特性決定了師生之間的溝通是“非面對面式”。學(xué)生反映這一模式能夠緩解緊張情緒和羞怯心理,促進了上課發(fā)言及提問,有利于教學(xué)效果的及時反饋。

(2)不便之處:

本次教學(xué)實驗由于直播教學(xué)自身特性及直播軟件一些技術(shù)限制和設(shè)置問題,除了擁有以上諸多的便利之處,同時也存在一些不便之處:對于網(wǎng)速要求較高;由于“非面對面式”授課,教師對于學(xué)生聽講的監(jiān)督無法落實;教學(xué)效果反饋及時但須由學(xué)生主動反饋(在討論區(qū)留言或是舉手發(fā)言)或由教師進行詢問來獲得反饋;長時間面對屏幕及佩戴耳機較易出現(xiàn)走神的情況,因此需要教師對于教學(xué)內(nèi)容和方法進行精心設(shè)計;在直播教學(xué)中進行“小組討論”等活動較有難度;cctalk雖然允許教師上傳幻燈片作為授課講義,但上傳后的幻燈片被轉(zhuǎn)換成圖片格式,不再具備動畫效果,因此教師在制作幻燈片時應(yīng)考慮到這一特性,如問題和答案不要編寫在同一張幻燈片里。

要解決以上的不便之處,一方面需要軟件自身的不斷完善和提高,另一方面,在于教師需要針對直播教學(xué)的特性進行相應(yīng)的課程內(nèi)容設(shè)置及教學(xué)方法的調(diào)整。

三、結(jié)語

總體看來,本次第二課堂教學(xué)實驗是非常有價值的。在實驗的過程中,筆者在逐步適應(yīng)教學(xué)直播軟件的同時,對于自己的教學(xué)方法進行不斷思考并調(diào)整。通過實驗也看到了平時課堂教學(xué)的諸多不足。學(xué)生對于本次教學(xué)實驗總體上也比較認(rèn)可,期望可以將這樣的第二課堂教學(xué)發(fā)展為常態(tài)。因此,本次實驗并不代表著結(jié)束定論,而正是一條新的“互聯(lián)網(wǎng)+教學(xué)”道路的開始。作為教育工作者,我們將在這條道路上持續(xù)探索前進。endprint