分析層級護理模式在消化科病區管理中的應用

李永秀+羅九鳳+廖世英+楊月

【摘要】目的:分析層級護理模式在消化科病區管理中的應用成效。方法:通過對比方法,針對我院自2016年9月應用層級護理模式后,與2015年全年的護理工作滿意度、護士心理健康情況、以及護理工作質量進行比較。結果:應用層級護理模式后,整體護理、基礎護理、病區管理、護理文件等質量評分明顯提升,護理人員心理健康情況有所提高,護理人員工作滿意度有所增加。差異P<0.05具有統計學意義。結論:針對層級護理模式的應用,能夠提高護理工作質量,改善護理人員心理健康以及工作滿意度,護士人員可以更好的為患者服務。

【關鍵詞】層級護理;消化科;病區管理

【中圖分類號】R42.4.

【文獻標識碼】B

【文章編號】2095-6851(2017)08-281-01

引言

近些年來護理人力資源匱乏,是臨床護理中普遍存在的客觀現象,這種情況也導致護理人員的年輕化,其實踐工作經驗極為有限。在護理質量與數量相對較低的現實問題上,傳統護理模式很難適應患者的實際護理需求。尤其護理工作十分繁重,護理人員的身心也承受了較大壓力,也造成工作質量有所下降。如何利用有限的人力資源,實現與護理工作的優化配置,是護理管理工作的重點。根據我院實際情況,嘗試在消化科病區管理中實施了層級護理模式,并取得較高成效。

1 研究基礎

我院消化科病區共設有36張床位,16名護理人員。其中達到本科學歷的護理人員8名,大專學歷的護理人員6名,中專學歷的護理人員2名;3名主管護師,2名副主任護師,5名護師,6名護士。

2 實施方法

自2016年9月起在消化科病區采用了層級護理的新型模式,并以2015年全年工作情況作為實踐參照。具體措施分為以下5個方面:

2.1 層級設置:

在科室內設置了助理護士、責任護士、責任組長三個層級。助理護士均為不滿五年工作經驗的護士擔任。責任護士由五年以上十年以下工作經驗的護師擔任。責任組長由十年以上工作經驗的主管護師擔任。相應規劃好每一層級的具體護理職責,將其護理責任落實到具體護理人員。

2.2 班組設計:

在科室內共設計了三個護理責任小組。每一責任小組的管理能力、專業水平、護理經驗、文化程度、溝通能力、以及合作能力均做出綜合評定后進行了合理配置。并由早先的12小時工作制,改為8小時連續工作制度。各小組組長與護理人員進行了溝通協調,將排班次序進行了合理設計,充分利用到層級分組的優勢,確保本組成員在工作期間的相互協作,并保持了較高的護理責任延續性。

2.3 優化工作制度:

依據消耗科護理工作的性質與特點,在工作制度的調整上進行了完善與補充。科學制定了相關護理細則與操作流程,并制作成冊要求所有護理人員熟識掌握。每一小組的責任組長都監督本組成員進行了相關制度的應用與學習。例如,搶救流程、監護儀器使用、導管維護等。同時也對護理工作進行了抽查監督,對發現問題的小組進行了批評教育,并由責任組長承擔了主要責任。

2.4 明確崗位職責:

根據各責任小組內部分工,明確了小組成員的具體責任。以責任組長為首道防線,對處理問題的態度、技術水平的嫻熟程度、以及管理工作組織能力予以明確。同時評估了各小組組長針對突發事件的緊急處理能力,以及引導、監督、指揮本組成員的工作能力。針對責任護士進行了責任落實,要求其必須遵循相應的工作制度實施護理作業,以便確保患者從入院到出院的護理業務圓滿達成。小組內部要求護理人員與責任組長密切溝通,以便確保患者信息及時反饋。對助理護士的責任也進行了具體確認,針對領藥、收費等間接護理工作進行了責任劃分,要求其協助責任護士完成相應的護理工作,在配合搶救工作中也要求具備一定的業務熟練度,以便為搶救處理工作爭取更多時間。

2.5 實施分層培訓:

針對各責任小組進行了分層培訓,包括健康教育宣傳、專科技能知識、醫療個案討論、護理理論知識、以及制度法規等。科內培訓也采取了分層差異化的培訓方法,以各層級護理人員的實際情況,進行了針對性考核的安排。并且每一季度進行一次整體考核和定期評估,依據相應的考核結果做出層級調整,對于考核優秀的護理人員也進行了表彰和獎勵。

3 評價內容與方法

3.1 護理質量效果評價:

對層級護理模式的實施效果進行對比評價,內容涉及基礎護理、病區管理、感染發生率、護理文件、整體護理、以及護理差錯發生率情況。

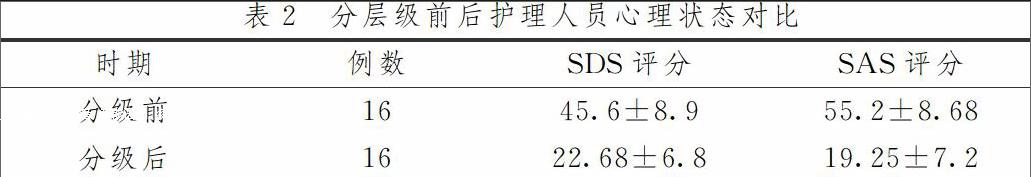

3.2 護士心理狀態評價:

通過SDS抑郁自評量表“Self-rating depression scale”,對層級護理模式的參與者進行了心理健康情況分析,以SAS焦慮自評量“Self-rating Anxiety scale”作為分析基礎,對小組內成員進行了心理測評。

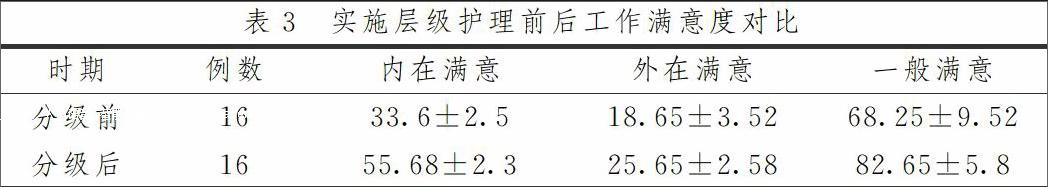

3.3 工作滿意度評價:

應用MSQ明尼蘇達滿意度量表“Minnesota Satisfaction Questionnaire”對責任小組內護士進行了工作滿意度調查。包含一般滿意、外在滿意、內在滿意三個層面,應用五級計分法,由1~5為計量分值,5為最高滿意度分值。

3.4 統計學方法:

應用SPSS16.2進行了統計學計量分析,以“x±s”表示計量資料,t作為檢驗組間變量,計數資料比較通過x2驗證,當P<0.05時,具備統計學意義。

4 結果

4.1 護理質量比較:

實施分級護理模式后,針對基礎護理、病區管理、護理文件、整體護理、以及護理錯誤發生率進行了系統比較,錯誤率與感染發生率都有所下降,存在根本變化P<0.05,具備統計學意義。數據結果詳見表1。

4.2 護理人員心理狀況:endprint

在實施層級護理模式后,針對護理人員的心理情況進行了SDS和SAS評分對比,明顯觀察到護理人員的心理健康程度有所提升,差異P<0.05具有統計學意義,數據對比結果詳見表2。

4.3 工作滿意度對比:

實施層級護理模式之后,針對護理人員的工作滿意度進行調查,明顯發現外在滿意度、內在滿意度、以及一般滿意度的具體評分均已提高,差異P<0.05具有統計學意義,數據結果詳見表3。

5 討論

在實施了層級護理模式,針對消化科病區的管理,從護理工作質量上分析,具備較高的應用價值。各層級護理工作在自我評價和質量控制上均有顯著提升。對于各層級小組的護理工作都能夠達到較高的監督指導,進一步實現了護理質量監控體系的構建,提升了整體病區的管理效果,能夠在緊急事件中實現較高的搶救效率。而且可以在各小組護理制度的落實上,達到具體責任主體的行為體現,對于護理工作的整體質量提升具備較高的應用效果。

通過SDS和SAS心理調查結果顯示,在實施了層級護理模式之后,所有護理工作人員的心理健康情況明顯好轉,相對承擔的心理壓力有所減緩。在層級護理模式的管理中,上級護士能夠為下級護士提供經驗指導,下級護士在遇到任何突發事件時也能夠進行咨詢。對于護理工作的合理工作分配,能夠有效降低各層級護士的工作壓力。工作秩序和效率的提升,也促進了護理人員的心理健康。在責任制落實的階段,所有護理人員的責任心有所增強,即便遇到風險事件,也能夠快速做出應對方案,有效避免了不良工作結果中相互推諉責任的現象。

以工作滿意度的調查結果顯示,在實施層級護理的前后對比中,所有護理人員的工作滿意度都有所提升。一方面,工作實際時間得到合理安排,護理人員的個人休息時間得到保障。另一方面,相應設立獎懲機制,促進了全體護理人員的工作熱情,而適當的考核機制與層級培訓方式,對護理人員的工作負擔有所減緩,進而在內在滿意度上明顯提高。此外,也為所有護理人員提供了積極向上的契機,滿足了護理人員的學習需求,其層級管理模式更加人性化,因此也得到外在滿意度的提升。

結語

綜上所述,應用層級護理模式,在消化科病區進行管理,能夠有效提升護理工作質量,在護理人員的工作滿意度上也有明顯提升,尤其對全體護理人員的心理健康具備較高的應用價值。由此可以證明,層級護理的管理模式是促進護理人員全身心投入護理工作的有效管理方式。

參考文獻

[1] 鹿燕. 層級護理模式在消化科病區管理中的應用[J]. 中醫藥管理雜志,2015,11:148-149.

[2] 吳銀月,陳曉飛,朱彬彬,吳莉,張品南,葉笑梅. 層級護理模式在婦產科病區中的應用[J]. 中國鄉村醫藥,2015,16:78-79.

[3] 吳婭琴,吳琴,楊芳. 層級護理對母嬰同室產婦母乳喂養成功率及護理質量的影響[J]. 現代醫學,2016,01:133-136.endprint