淺探“再造衣銀行”項目的意義與價值

胡問渠 浙江理工大學

淺探“再造衣銀行”項目的意義與價值

胡問渠 浙江理工大學

“再造衣銀行”是服裝設計師張娜發(fā)起的一個舊衣再造項目。正如一些新聞報導里所說,這個項目對于綠色時尚、生態(tài)可持續(xù)發(fā)展起到的是先鋒帶頭作用,但是從服裝設計角度來說,這個項目是一種連接,更是一次煥新。除了在設計上的創(chuàng)新,創(chuàng)造出一種風格獨特的時裝,同時,探究其內(nèi)在意義,又有一種可持續(xù)發(fā)展的價值,以及對社會的積極推動意義。本文主要從過去、現(xiàn)在、未來這三個時間維度來探究這一項設計的力量及意義。

舊衣價值重現(xiàn) 時尚可持續(xù) 公益價值

一、“再造衣銀行”的設計理念解讀

“再造衣”是指舊衣物的再設計,而“銀行”的概念是指代其受理舊物料的存儲、流通、匯兌的模式。歷經(jīng)歲月的洗禮,每一個年代的衣服都呈現(xiàn)出時代的光芒,從七八十年代的保守到九十年代的逐漸開放,直至二十一世紀不斷融入新的元素而日新月異的服裝,在張娜的設計中,變成一件不僅是“有記憶”的藝術品,更是可以穿著的、實用與時尚并存的服裝。在這個項目的服裝設計中,利用已存在的過時物料,分解,重構,以設計的力量去改造,去再生,賦予舊物料新的生命,創(chuàng)造出適時的全新作品(圖1)。

圖1 “再造衣銀行”出品的服裝以舊衣拼貼為主的設計

目前“再造衣銀行”在做的有三個系列,分別為“眾”、“樂”、“載”,分別是基礎成衣、高級成衣以及高級定制,適合不同人群的品味需求(圖2、3、4)。

其中,“眾”系列主要是相對偏成衣方向的服裝,設計上簡約大方,適合更大部分的客戶群體;“樂”系列相比“眾”有更多的設計點,設計師天馬行空的想法讓這個系列時髦并且與眾不同;而“載”系列則主要是定制款,客戶將自己的舊衣交與再造衣銀行,由設計師進行再設計,最終形成一件有意義的作品,與這個系列的名字一樣,它承載著衣服主人的記憶、經(jīng)歷以及時間的足跡。2017春夏再造衣銀行秀場“重生”于16年11月底在上海張園舉辦(圖5),這里曾經(jīng)是十八世紀初上海灘向社會開放的最大的私家花園,也是當時的潮流名所,與這些被再設計的服裝一樣,它是屬于那個年代的元素,而如今又以全新的姿態(tài)展現(xiàn)在人們的眼前,但風韻猶存。而這些衣物仿佛成為歷史與現(xiàn)在的媒介,模特們穿著再造衣銀行的服裝穿梭其中,仿佛讓人置身于飛逝的時間洪流,使人感受到這種在歲月中洗練的時尚力量。

圖2 “再造衣銀行”的“眾”系列

圖3 “再造衣銀行”的“樂”系列

圖4 “再造衣銀行”的“載”系列

圖5 2017“重生”為主題的走秀在上海張園舉辦

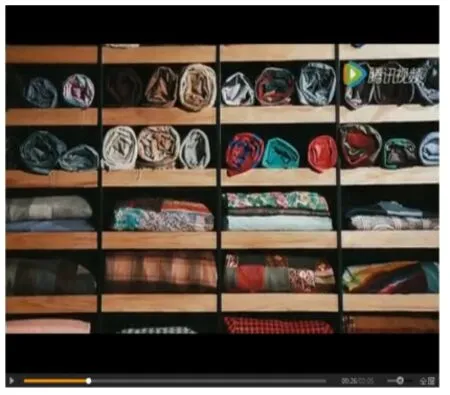

設計師張娜的這個項目以服裝與時尚作為媒介來表達對過往時光的留念和人與人之間的情感。成衣部分,會使用自己品牌的庫存或者一些回收的服裝材料,以及和品牌的合作會得到提供的面料和庫存的產(chǎn)品用于再設計再制作(圖6)。例如在這次17年春夏的系列中就有用到獨立鞋履品牌KKtP捐贈的皮料。定制部分,客戶會拿來一些對自己有意義的“舊衣服”,穿不了卻又舍不得扔。在“再造衣銀行”,這些衣服被清洗、消毒,經(jīng)過拆分、重組、再設計、再制作,最后成為一件具有實穿性而兼具時尚風格的衣服,同時也具有舊衣本身的精髓和韻味。拿到衣服,根據(jù)客戶的情況,選取其有代表性、有意義的、能夠保存下來的部分,通過再設計得到新的衣服。

圖6 2017新款的宣傳視頻眾展示了“再造衣銀行”所使用的回收材料

服裝是人類文明的另一種“語言”,從遠古時期到當今社會,人們的服裝經(jīng)歷了無數(shù)的變化。服裝呈現(xiàn)出什么狀態(tài),是由當時的時代背景、文化面貌、地域特點等等多方面因素決定的。在穿著的過程中,不僅是服裝體現(xiàn)了穿著者的社會定位、價值取向,而更多是穿著的“人”來賦予服裝的意義與價值。穿著這件衣服的時候的所到之處,所經(jīng)歷的空氣、所做的事情,穿著者的汗液、不小心留下的污漬,以及時光的印記在這件衣服上慢慢爬過的痕跡。一件衣服自消費者將其購買并穿在身上,成為了使用者本人風格的一部分,這時就和穿著者一起開始一段旅程。覆蓋在人的身體之上,與穿著者一起見證不同的經(jīng)歷,經(jīng)過時間的醞釀,使得每一件衣服都是有故事的。服裝,對于人類而言,是既陌生又熟悉的伙伴,不僅是人的生理本能也是一種理所應當,是人類社會文明的體現(xiàn)。它也是一種忠實、虔誠的存在,默默記錄者社會、歷史、文明以及每一個人生的足跡,同時給予我們的是呵護、是美感、是心靈的從容與坦然。

不同于T臺上的表演性質(zhì)的時裝,經(jīng)過張娜的團隊再設計之后的服裝在時尚的同時具有實穿性,為的是讓穿著者親身感受這件服裝的溫度與故事,增進與衣服的距離。再造衣銀行,用別人丟棄或捐贈的舊衣服,經(jīng)過拆分、重組、再設計這一系列精細的過程,變成完全不同的形態(tài),穿著者能夠親身感受這些舊衣的美,而不僅僅是收藏作為擺設。用“再設計”的眼光來重新審視這些舊衣物,利用已存在的物料,以設計的力量延續(xù)服裝的生命。

二、“低碳時尚”趨勢下的社會認同

當前社會是一個物質(zhì)極度膨脹的世界,服裝也不例外,作為生活的必須要素之一,人們可以根據(jù)自己的需求購買不同的服裝,來滿足自己的審美與實用需求。但是這樣一來,過時、積壓、的服裝也越來越多。據(jù)統(tǒng)計,上海每天“生產(chǎn)”的舊衣服可達數(shù)百噸,一年“生產(chǎn)”舊衣達13萬噸。如此大數(shù)量的舊衣服大多被當作垃圾直接處理了,這些被隨意丟棄的衣服,對環(huán)境造成了嚴重污染。事實上,對于全球每時每刻都在更迭的服裝市場,隨時都有不計其數(shù)的舊衣服等待處理,這只是冰山一角。所以人們也在尋求不同的方式來關愛環(huán)境,打造一個可持續(xù)的未來。

早在我國明清時期,天津一帶從那時起就是繁華的商業(yè)中心,出現(xiàn)了很多新興的貿(mào)易形式。于是“估衣”這一概念應運而生,當時的窮人買不起新衣服,而富人為了時髦又時常需要更新服裝,于是淘汰下來的衣服就有估衣鋪來收購,再賣給窮人,起到中介的角色。也就是說,在那個時候,同樣是經(jīng)濟物質(zhì)繁榮的時期,舊衣回收的概念就已經(jīng)產(chǎn)生。在當今社會,舊衣交易是明令禁止的。因為衣物本身衛(wèi)生以及存放條件等原因,不可避免地會存在各種病菌、病毒、寄生蟲等,而攤販也未必會花費成本對衣物進行洗滌和消毒。因此,這些舊衣物的衛(wèi)生安全狀況堪憂。目前,我國的舊衣回收體系雖然仍然存在一些漏洞,但是相關部門也在逐漸完善相關監(jiān)管體系。與此同時,一些快時尚品牌已行動起來,開展回收舊衣的項目,響應生態(tài)時尚的趨勢,推廣品牌的綠色理念。

“再造衣銀行”這一項目也是對舊衣的充分利用與價值延續(xù)。雖然是用現(xiàn)有的服裝材料制作衣服,但是這一套整體的流程所需的成本絕不比設計制作一件新衣服的成本低。認識到當前舊衣市場所存在的弊端,“再造衣銀行”是嚴格按照標準將舊衣材料清洗、消毒等等,再進行制作,這樣以來除了延續(xù)衣服的紀念價值、美學內(nèi)涵之外,對于客戶來說也是一份責任與良心,從宏觀的意義來看,這“看不見的心思”也對于自然環(huán)境以及我們的生存空間是一種良性連接。如果世界變化太快,何不用再造來對抗遺忘?目前,再造衣銀行與公益組織合作,將銷售的部分收益用于中國的環(huán)保公益項目。這也是對環(huán)保的貢獻,也是代表了同樣認同“拒絕浪費,循環(huán)使用,時尚重生”的消費者們。

三、公益與關懷的文化體現(xiàn)

改造設計舊衣,張娜思考的不只是時尚與生態(tài)的關聯(lián),還有一部分是對社會的人文關懷。最初成立這個項目的時候,張娜的朋友祥子,同為設計師的她在北京開了一家二手及舊物商店。祥子帶張娜去了舊衣物收集的地方——皮村。這里是一處聚集了大量外來務工者的城鄉(xiāng)結合部,為了幫助這些務工者,北京工友之家開設了同心互惠社區(qū),讓下崗女工將回收的舊衣進行拆分處理。以前這些下崗女工們從事著報酬底又辛苦的工作,祥子就想到聘請她們負責面料處理,再運到上海進行制作服裝。

張娜說:“她們將一件舊衣服拆分剪成拖把,能拿到5塊錢,一個月下來賺不了多少。祥子想到聘請這些女工,將舊衣服拼成新布料,我們給的報酬30元一米,比原來高出很多。”于是“再造衣銀行”也幫助這些女工們增加了收入,改善她們的生活。

這不僅解決了“再造衣銀行”對于再造面料的量產(chǎn)需求,同時也幫助了一個低收入群體增加收入,可謂是一舉兩得,更是體現(xiàn)了設計的力量,不僅是服裝審美的設計,而是從一個產(chǎn)品的角度思考了“怎么樣來用好這個設計”、“這個設計能解決什么”等等問題。由此,設計的作用在一步步擴大,不斷從個人層面上升到社會層面。

四、結語

“再造衣銀行”整體的運作機制、設計理念都是經(jīng)過深思熟慮而來的,不只是新穎的服裝設計,同時也含對社會的正面貢獻意義,是有價值的設計。時尚是一場經(jīng)典的輪回,將過去的衣服煥發(fā)新的時尚光彩,留住了這件衣服所包含的一切故事與記憶,是與往昔歲月的連接。對于當前的生態(tài)環(huán)境來說,用回收的面料處理后來制作成衣,是一種可持續(xù)的循環(huán)設計,是當下的綠色經(jīng)濟與環(huán)境未來的連接。從社會角度來說,“再造衣銀行”項目也是對一個群體的扶持與關懷,是公益慈善之舉,它連接了人與人之間的心靈的溝通與社會的和諧共融,更是連接了人與社會的和美的未來。

[1]OPEN開腔.從乞丐裝到木屑裙,時尚產(chǎn)業(yè)被“洗綠”了嗎?[EB/OL].https:// zhuanlan.zhihu.com/p/20588491,2016.2.29

[2]王小月.服裝生命[M].上海:上海科技教育出版社,2004

[3]蔡新華,劉靜.一襲舊衣何處去?——上海在社區(qū)設立試點回收舊衣,進行專業(yè)化處理[J]中國環(huán)境報,2012.

[4]李克兢,趙琪.舊衣綠色改造設計的可行性研究[J]服裝服飾,2011(01).