信息技術支持下的思維可視化教學?

——以人教版《化學2》第三章為例

寧清茹陳亞芍

(陜西師范大學化學化工學院陜西西安710119)

信息技術支持下的思維可視化教學?

——以人教版《化學2》第三章為例

寧清茹陳亞芍??

(陜西師范大學化學化工學院陜西西安710119)

嘗試將思維導圖以及iPad同屏技術引入到高中化學課堂教學中去,改進現有的多媒體教學。探討了思維導圖、iPad同屏技術應用于化學教學方面的可行性,并以“有機化合物”一章為例,分別介紹思維導圖在知識系統化、iPad同屏技術協同下在學生作品互評中的應用。

高中化學;思維導圖;iPad同屏技術;有機化合物

根據《2015年中國青少年上網行為研究報告》顯示,“本年度我國青少年網民數量達到2.87億,占全國青少年人口總數85.3%,其中12-18歲占青少年網民總數40%,而他們上網的主要動機在于信息獲取和網絡娛樂[1]。”從上述的統計數據不難發現信息技術已成為新一代青少年的生活、學習中必不可少的一部分。隨著信息技術在教育領域的推廣與深入,不少教育工作者企圖通過互聯網或信息化學習終端獲取有效資源或是開展教學工作[2],順應時代發展要求,更好地促進新一代青年的學習。為此,不少中小學選用多媒體教學,然而,調查發現,教師使用多媒體最多的操作是PPT演示課件以及利用實物展示臺進行作業反饋[3]。換言之,學校教育并沒有因為信息技術的介入發生根本性的改變,教學方法較之前也相差無幾。

隨著新課改的實施,教師不再是“教書匠”,而是從注重知識的傳授轉向注重學生能力培養、思維發展,是教學中的引導者和啟發者。學習過程是思維在同化和順應交替的過程中構建和發展原有認知結構,換言之,思維是促進學習發生的先決條件。本文立足于思維可視化技術在教學中的運用,嘗試將思維導圖教學法和iPad同屏技術應用于高中化學教學中,希望能為一線教師探究信息技術與化學教學相融合提供一些新思路。

一、思維導圖和iPad同屏技術應用于高中化學教學的可行性

近幾年,思維導圖作為一種可視化的信息呈現工具在教育領域應用逐漸普及,在導圖制作時,師生可以高效地整理和歸納所學內容,使知識層次分明,便于理解。另外,在隱性思維顯性化的過程中,通過展示導圖,師生交流互動,可以提高學生整理信息的能力、反思的能力、與人交流的能力。iPad同屏技術因其設備成本低、操作便捷、互動性好、時效性強,在課堂評價、學習反饋等方面深受教師的喜愛。

1.思維導圖在高中化學教學中應用的優勢

托尼·巴贊(Tony Buzan)發明思維導圖(Mind Map?ping)的初衷只是為了對線性筆記的改造,隨著思維導圖潛能的不斷挖掘,直至今日,人們更多地將其看作是一種思維具體化的展示與交流工具。思維導圖的繪制模擬人腦自身的思維模式——以一個中心主題展開,由內及外發散形成新的關節點,從新的關節點出發又可形成更多的子主題……以此形成中心主題-關節點-子主題的關聯放射性立體結構[4]。

從高一化學(人教版)課程設置分析,每一章都可看作是一個獨立的中心主題,每一節內容又可看作是中心主題的一個分支,各節內容相對獨立又相互聯系,為中心主題服務。這種課程設置方式與思維導圖中所體現的由中心向外發散的思考方式是相適應的。縱觀整個高中化學的課程設置,不難發現,必修部分的內容不單是在初中化學基礎上的鞏固和提高,同時,它也是學習選修模塊以及后續提高化學知識水平的基石,具有螺旋式上升的特點。這樣的設置決定了學生學習時應注重新舊知識之間的連接與擴充,做到及時復習。將思維導圖引入高中化學的教學中,利用文字、符號、圖像、線條、色彩等直觀性的載體,將抽象、復雜的概念、定律、公式系統化、結構化,便于學生記憶,提高他們化學學習的興趣。另外,學生在繪制思維導圖的過程中,由于個體之間的差異,每個人的思考方式不同,所繪出的導圖便會形式多樣,不同的導圖體現著學生的個性和創造性。

2.iPad同屏技術及其實現條件

iPad同屏技術僅是無線同屏技術的一種。所謂無線同屏,就是借助手持設備中相關軟件(如蘋果錄屏大師、Miracast Player、MirrorOp、EZcast),利用無線網絡連接,將手持設備上的內容鏡像到另一個屏幕上[5]。通過同屏技術,可以將手持設備(手機、iPad等)上的文檔、照片、音樂以及視頻、網頁等同步到多媒體教室的屏幕上進行演示。由于iPad的顯示屏較大,便于書寫,這里僅以iPad作為移動終端介紹其同屏技術的具體實現條件。

硬件設備:作為接收端,要求教室中的電腦應連接投影儀。

軟件安裝:要求教室電腦和iPad上都安裝iTools軟件,并在iTools中下載“蘋果錄屏大師”軟件,在iPad中施行同屏就是借助“蘋果錄屏大師”將iPad上要展示的東西傳送給計算機,再由投影儀放大,投影在幕布上。為了方便編輯、批注,可在iPad中下載“CS掃描全能王”軟件。

運行環境:設置計算機和iPad在同一局域網內,可用無線路由器或者相關WiFi軟件提供網絡環境。

借助同屏技術,教師可以利用iPad的相機功能對學生在課堂上的習題解答即時拍照生成圖片或在實驗課上將學生的操作進行錄像,實現課堂同步點評,這樣,便于學生發現自身的問題及時糾錯,相互交流學習。

二、思維導圖和iPad同屏技術在高中化學中的應用實例

1.思維導圖,實現零散知識系統化

“有機化合物”這一章是高一學生初步接觸有機化學,由于這一章是學好《有機化學基礎》的前提,所以掌握扎實的基本知識顯得尤為重要。但在教學中,時常聽到學生抱怨這部分內容新名詞多、理論性強、化學反應多變、習題靈活,上課感覺內容簡單,一做題卻像“丈二和尚”。“易學難用”的現狀,讓不少學生感到焦躁,學習興趣也隨之降低。學習中,及時的復習,通過對知識的回顧以及練習,加深其理解是最基本的鞏固知識的方式。對此,教師通過教授學生思維導圖學習法,利用它向外發散的特性,激發他們的多維度思考,通過回憶、聯想,建立起知識點群之間的關聯,使得零散知識系統化。下面以人教版《化學2》第三章“有機化合物”內容為例,分析思維導圖在組建知識點群中的應用。

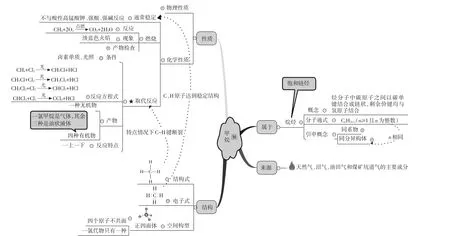

“有機化合物”一章中,烴類主要介紹了三種物質:甲烷、乙烯、苯,它們分別是烷烴、烯烴、芳香烴這三類物質的典型代表,準確對甲烷、乙烯、苯等分子結構及其性質理解可為后期學習有機物夯實基礎。初學者往往覺得這部分知識瑣碎,需要耗費不少精力去理解記憶,若僅憑死記硬背,知識間很容易發生錯誤連接而混淆,但如果能對知識加以比較、分類、歸納,就會發現有機化合物的學習中都滲透著“結構決定性質,性質體現結構”的科學思想。在教授學生思維導圖學習法的初期,為了激發學生的思維,使他們積極參與到復習中,教師可先向學生提供一些學習背景,以便喚起學生的已有知識或經驗。例如教師在復習課伊始,可先向學生展示中心主題“三種典型烴”,這時候學生腦海里很容易浮現出剛剛學過的甲烷、乙烯、苯,教師可展開思維導圖的一級主題(圖1所示)。為激發學生深入思考,教師可順勢追問:“這三種物質分別屬于哪種類型的烴呢?”當學生回答出:烷烴、烯烴、芳香烴時,他們的腦海里已建立起知識間的從屬關系。此時,教師可展開“甲烷”主干的第一個分支“屬于”,使學生能夠著眼于整體,也就是“烷烴”的通性。在對“烷烴”相關知識復習時,應引領學生回憶并回答:什么是烷烴、它的分子通式是什么、烷烴性質的相似性和遞變性規律如何變化、引起這些規律的原因等等問題。每一次的追問,都會促使學生向知識更深層探尋,每一次問題的解決又會使他們更有成就感,學習動機更強。按照從一般到特殊的規律,通過對“烷烴”中“概念”“分子通式”“引申概念”的回顧后,教師可引領學生對烷烴的典型代表物——甲烷的相關知識進行復習:甲烷從何而來?它的結構是什么?結構特征決定了它有什么性質?這一系列問題的回答便是三級、四級、五級……分支的建立,通過追問、思考、領悟,師生之間的一問一答,使得學生與學習材料的互動更加顯著,學生對知識的掌握也會從模糊、零散的知識點變成清晰、系統的“知識網”,圖2為“甲烷”主干及其分支的思維導圖。

為更好地讓學生體驗思維導圖學習法的作用,在師生互動完成“甲烷”主分支后,教師可讓學生以小組為單位取出一張白紙,在中央寫上“乙烯”,為了突出中心,字體盡量大一些,學生模仿“甲烷”的思維導圖,總結出“乙烯”的一級分支“屬于”“來源”“結構”“性質”“用途”。與格子紙相比,白紙會使學生的思維不受干擾,發散更自由。將學生分組后以小組為單位在規定時間內總結出這部分思維導圖,要求學生將相關知識間用帶箭頭的線條連接,重要內容處做上標記。學生在與同伴之間面對面交流、分享的過程也正是自己對大腦中原有知識的提取、重組,通過知識的可視化建立其知識之間連接,利于記憶。由于思維導圖焦點集中,這樣便可以避免在討論中偏離主題。另外,用思維導圖來匯總小組成員的觀點,可將討論的內容動態地記錄在圖中,避免重復發言。

圖1 “三種典型烴”思維導圖

圖2 “甲烷”思維導圖

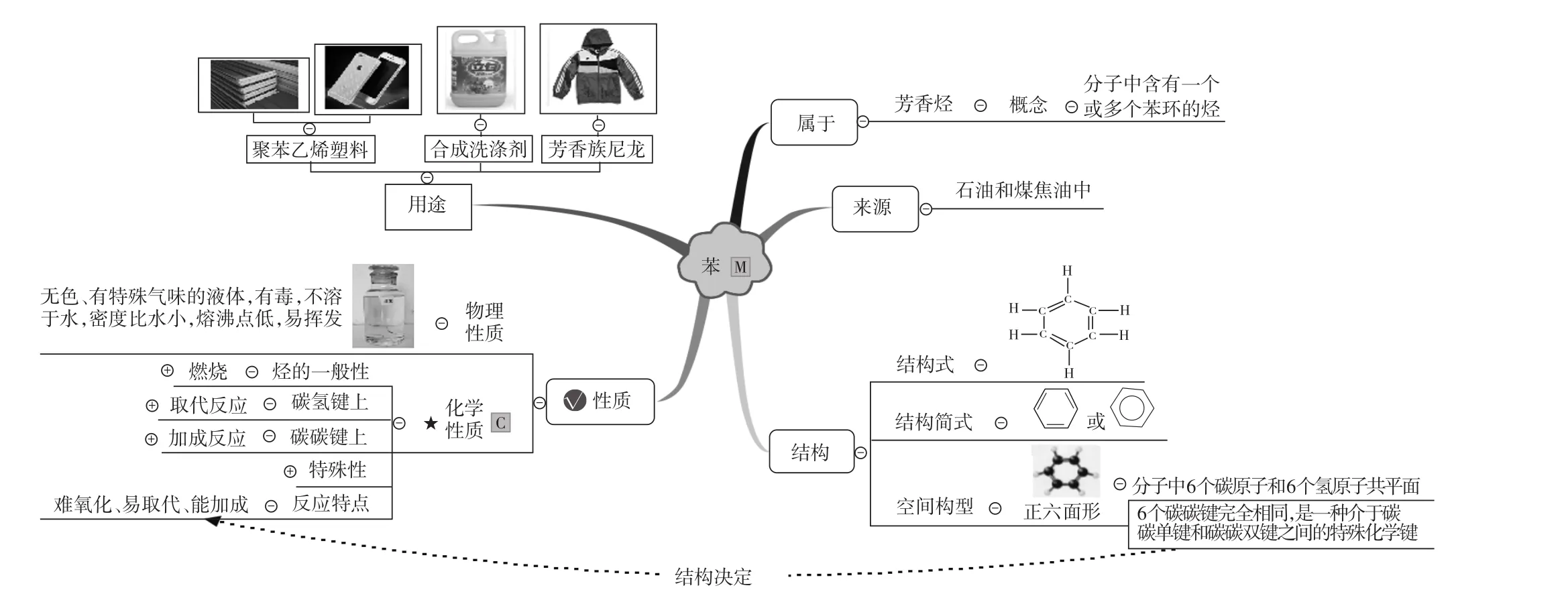

通過教師演示、小組討論,學生已對思維導圖的繪制有了初步了解,對知識脈絡的梳理使得學生能夠感受到知識呈現背后的思維規律。為了檢驗學生對思維導圖學習法的理解、增進學生主動思考和創造,對于“苯”部分的思維導圖繪制可由學生個人完成,使學生按照自己的思維方式繪制完整導圖,充分發揮學生的個性創作,體會獨自思考的樂趣。在課程結束時,教師也可向學生展示自己的繪圖作品,分享繪圖心得。思維導圖的繪制絕非簡單的“隨心所畫”,它需要多種感官的共同參與,對于學困生,教師可先對他們進行學習分析,然后帶領他們一起畫,最后讓他們模仿老師的畫圖思路自己動手畫。

2.iPad同屏技術支持下,隱性思維顯性化

如果說在繪制階段思維導圖是一種非線性的思維激發工具,那么在學習評價階段,思維導圖更像是一把衡量學生知識掌握程度的“標尺”。對思維導圖作品的評價正是學生對學科內容的再認識、升華的過程,師生之間、生生之間的交流互動更是點燃學生思維的火把,讓他們在思考、頓悟、反思中學會學習、發展能力。評價既是對學生學習效果的反饋也是學生后期努力方向的指引,所以評價的時效性顯得尤為重要。

比起之前教室中安裝的高拍儀(又稱速拍儀),iPad同屏技術節省了調試設備,學生上講臺投影的時間,而且它的操作簡單,在資金投入上也比高拍儀少得多,更易于普及。課堂上,教師只需手持iPad,便可將學生的學習過程記錄,使得投影不再受空間的限制,移動性更強,師生的交互性也會更好。比如在上述“三種典型烴”的復習課上,當教師讓學生分組討論繪制“乙烯”部分思維導圖時,教師可走下三尺講臺,觀察學生的學習狀況,與他們實時交流,拉近與學生的距離,等到小組繪制好思維導圖后,教師可利用手中的iPad客觀地記錄學生在課堂中的生成性知識,再通過iPad同屏技術中的鏡像功能將之前拍好的照片傳輸到教室電腦中,借助投影儀投影在屏幕上,展現在學生面前。另外,教師還可利用iPad上的“CS全能掃描王”軟件(可在Apple Store中下載),對拍攝照片進行剪裁,引導學生從思維導圖的形式(色彩、線條、圖標、關鍵詞等)、內容(關鍵詞的相關性、內容準確性)、質量(層次關系、順序關系、交叉連接關系等)三個方面對同伴的作品進行點評,教師總結學生間的評價,并對作品中做得好的地方和不足之處選用不同顏色的畫筆實時批注,也可對重點內容進行聚焦放大、圈注標記。同樣地,對授課結束后由學生個人繪制的思維導圖作業,教師在查看時也可用身邊的手機、iPad等將學生作業中比較典型的錯誤或者是做得好的地方拍下來,課上呈現給學生,讓他們交流學習。用iPad同屏技術將學生的思維導圖展現在學生面前,一方面,思維導圖是學生思考的結晶,它的每一個分支,每一個關鍵詞的生成都是在“逼著”學生去思考,挖掘自己對知識的理解,課堂上的師生點評、生生互動又是思維迸發、思想爭鳴、思維共振,促進持續而系統的思維鍛煉過程,這樣多次理解,也會增強學生對知識的記憶[6]。另外,由于呈現的是同班同學或是自己的作業,更能引起學生的糾錯興趣,認識也更為深刻。其次,在大家面前呈現的作業書寫好壞不一,可借此引導學生書寫規范[7]。

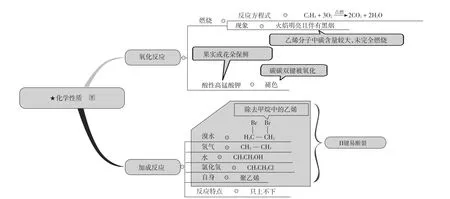

XMind軟件除了有電腦版,也有適用于iPad的客戶端。由于投影屏幕的大小是有限的,XMind軟件的優點在于可以對一個主題“下鉆”,在新畫布中展開,實現導圖的縮放,如果教師站在講臺上一邊講解一邊點擊電腦或者電子白板,有可能擋住屏幕或者講解不連貫。但如果安裝XMind軟件,教師可站在教室的任意處一邊引導學生回顧知識,一邊將導圖展開,使得知識的生成具有動態性,學生的思維更連貫。對于重點內容,比如乙烯的化學性質,完全可以通過“下鉆”功能,在新畫布中展開、放大,等這部分知識復習完后,再回到“乙烯”畫布中,這樣從整體到局部的研究,使學生很清楚地認識到學習的重點所在,復習效果更好。下面是“乙烯”“苯”的思維導圖及局部圖展示(如圖3、圖4、圖5、圖6所示),通過iPad展示思維導圖,教師引導學生對所學知識的回歸,觸屏間的一放一收,使得知識變得條理化、系統化,而知識的一步步呈現正是學生思維迸發的過程,促使學生將隱藏于腦中的知識不斷被激發、挖

圖3 “乙烯”思維導圖

圖4 “乙烯的化學性質”思維導圖

圖5 “苯”思維導圖

圖6 “苯的化學性質”思維導圖

掘、重組、呈現,變得可視化。

三、結論

信息技術與課程的整合,促進了智能終端、智能化軟件的開發和利用,而將思維導圖引入化學教學中,不僅可以教會學生獨自梳理知識,尋找知識的本質與聯系,通過精細加工,將模糊、零散的知識從點成網,變得清晰、系統化;也能夠幫助老師了解到學生的思維方式、學習水平、知識掌握情況,改進教學策略,提高教學質量。利用思維導圖激發學生的發散性思維,同屏技術客觀記錄學生的課堂生成性知識,兩種技術協同下的互評交流,不受空間限制的點評,拉近師生間距離,課堂交互性更強,使得學生在交流中思考、互評中反思,增加課程的思維含量,實現深度學習。當然,隨著信息化教學的推廣與普及,智能學習終端在多媒體教學中的應用也會呈現多樣化,挖掘學習終端新功能,與學科教學相結合、學生發展相適應值得我們進一步研究與探討。

[1]中國互聯網信息中心.2015年中國青少年上網行為研究報告[EB/OL].[2016-08-21].http://www.cnnic.net.cn/

[2]石映輝,楊浩,吳砥等.信息化學習終端在課堂教學中的實效分析——以中學數學為例[J].中國電化教育,2016(7):87-92

[3]陳彤.無線同屏技術在多媒體教學中的應用研究[J].中小學實驗與裝備,2016,2(26):43-46

[4]趙國慶.別說你懂思維導圖[M].北京:人民郵電出版社,2015:2-14

[5]高捷.智能手機應用于地理教學的實踐與思考[J].地理教學,2016(3):22-26

[6]劉濯源.思維可視化:減負增效的新支點[J].中小學管理,2014(6):10-13

[7]朱一力.淺議IPAD同屏技術在課堂教學中的應用[J].新校園,2016(1):156

1008-0546(2017)09-0002-05

G632.41

B

10.3969/j.issn.1008-0546.2017.09.001