重慶市中老年腦梗塞發病現狀與當地居民生活習慣的流行病調查分析

孫仕鳳

(第三軍醫大學附屬西南醫院老年科,重慶 400038)

重慶市中老年腦梗塞發病現狀與當地居民生活習慣的流行病調查分析

孫仕鳳

(第三軍醫大學附屬西南醫院老年科,重慶 400038)

目的 調查分析重慶市腦梗塞發病現狀與當地居民生活習慣的流行病調查分析。方法 選取2013年3月~2016年3月在我院體檢的重慶市居民2453名為調查對象,采用問卷結合體檢的方式調查分析其生活方式狀況,進行相關危險因素檢測。結果 年齡、體重指數、血壓、心腦血管病史、幽門螺旋桿菌感染病史、動脈粥樣硬化病史、吸煙、飲酒均是腦梗塞發病的危險因素,而個人收入、醫療保險、受教育水平、對心腦血管疾病的認知均是腦梗塞的保護因素。結論 腦梗塞的發病同居民生活狀況具有明確關系,應加強普及關于腦梗塞預防的有關知識,提高居民認知,降低發病率。

腦梗塞發病現狀;生活習慣;流行病學

隨著腦血管病發病率不斷增高,目前公認其為危害人類健康最重要的疾病之一在聯合國世界衛生組織調查的57個國家中死于腦血管病者占11.3%[1],我國腦血管病列死因首位[2]。據資料統計,在我國腦梗塞的發病率為10/萬~20/萬,每年新增病例150萬人以上[3],隨著人類老齡化腦血管病的地位漸呈上升趨勢,心腦血管病的防治任重道遠,應以群眾為基礎,在社區基層開展一級預防。重慶市四面環山,兩江環抱,常年霧氣較重,居民喜食辣椒和花椒等,傳統上認為這兩種作料可幫助人體清除體內濕氣,因此重慶人飲食習慣以麻辣著名。本文通過對重慶市2351例人口進行腦梗塞的流行病學調查,分析其與當地人生活習慣的相關性。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2013年3月~2016年3月在我院體檢的重慶市居民2453名為調查對象,所有調查對象均為本市戶籍,年齡40~75歲。當發現或檢出病人后,由醫生對初篩病人作詳細的病史詢間,進行體格檢查、檢查神經系統,確定診斷。可疑者先由醫師檢查確定,再經主任醫師最后復查確診。調查人群在人口構成、生活水平與習慣等方面,具有代表性。

1.2 方法

1.2.1 采用現場問卷與身體測量相結合

對于填寫中遇到的疑問,給予客觀一致的解答。調查問卷自行設計:內容包括一般人口學資料(如性別、年齡、職業、民族等)[4],既往病史(如高血壓、糖尿病、高脂血癥、心腦血管疾病史等),家族史(如高血壓、糖尿病、冠心病等),不良生活習慣(如吸煙、飲酒),衛生保健服務(如收入、醫療保險、體檢等)及對疾病的認知情況等。

1.2.2 病例確診

突然出現、數日達高峰的對側偏癱(程度嚴重)、偏側麻木(感覺喪失)、同向偏盲、失語、失用癥、眩暈、復視、眼球運動麻痹、共濟失調、交叉癱、瞳孔異常、四肢癱瘓、進食吞咽困難、意識障礙等腦動脈閉塞性綜合癥[5]。顱腦CT檢查陰性或符合血管分布的低密度腦組織,或經顱腦核磁共振可見水腫性病源,或者符合血管分布的缺血[6]。

1.2.3 體格檢查

包括血壓、身高、體重、腰圍、臀圍。腰圍取肋弓下緣與髂嵴連線的中點連線水平;臀圍取臀部最大周徑,連續測量2次,采用平均值。

1.2.4 質量控制

調查表格每日復核,發現問題及時改正和補充調查。對受查人群隨機抽取10%復檢,符合率98.3%。

1.3 統計學方法

應用SPSS 19.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以“±s”表示,采用t檢驗;影響因素采用Logistic回歸分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

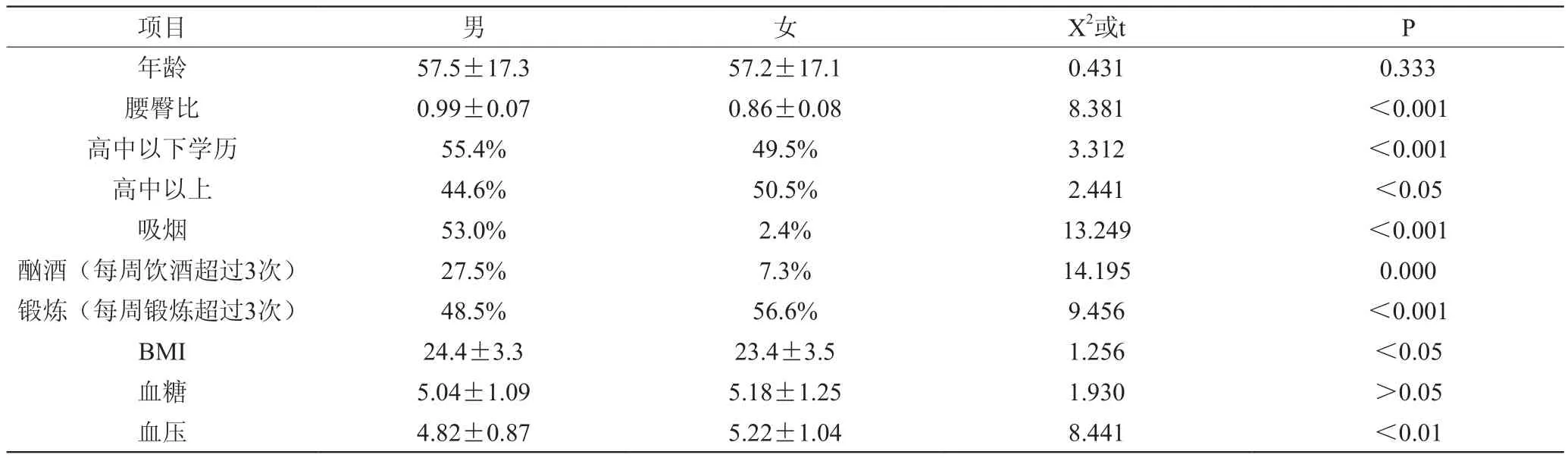

2.1 調查對象的一般生活資料調查結果

經統計,調查對象的人口構成情況及測量指標。本地地居民的教育程度、教育情況、是否吸煙、是否喝酒、BMI指數等一般生活情況據有明顯差異性。見表1。

表1 一般生活資料與個人衛生習慣調查結果

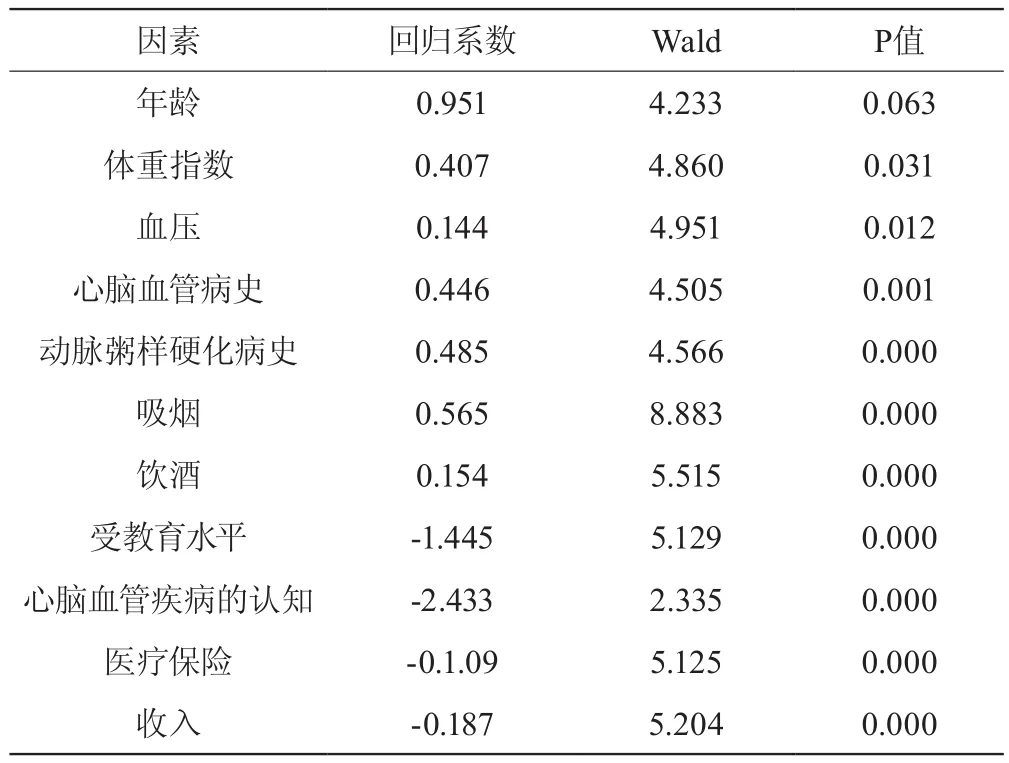

2.2 重慶市腦梗塞發病的相關危險因素的Logistic回歸分析

以年齡、體重指數、血壓、心腦血管病史、動脈粥樣硬化病史、吸煙、飲酒、受教育水平、心腦血管疾病的認知、醫療保險、收入、為自變量進行多因素logistic回歸分析[7]。結果顯示,年齡、體重指數、血壓、心腦血管病史、動脈粥樣硬化病史、吸煙、飲酒均是腦梗塞發病的危險因素,而個人收入、醫療保險、受教育水平、對心腦血管疾病的認知均是腦梗塞的保護因素,見表2。

表2 重慶市居民相關危險因素的Logistic回歸分析

2.3 重慶市腦梗塞患病率調查結果

通過體檢檢出腦梗死患者26例,患病率為1.06%,其中新查出腦梗塞11例,既往曾被確診為腦梗塞患者15例。

3 結 論

腦梗塞是一種在世界范圍內常見的神經系統疾病,對中老年人健康和生命危害極大[8],也是致殘率最高的疾病。近年一些發達國家先后開展流行病學研究,探索腦梗塞流行規律、病因學特征及有效的預防措施,世界范圍內東方人高于西方人,以東歐國家和前蘇聯的一些國家較高,中國緊隨其后,據80年代中期對國內6個城市和21省農村及少數民族地區的調查結果,腦梗塞的發病率在城市居民中約為200/10萬,農村為180/10萬,國家之間由于統計標準不同,腦梗塞死亡率也顯示出較大差別,從最低的50/10萬到最高的280/10萬不等[9]。

本文結果顯示,重慶市40歲以上居民腦梗塞患病率為1.06%,與2012年中國慢性病監測的調查結果相當,高上于上海浦等沿海地區[10]。說明重慶市腦梗塞患病率水平已高于沿海地區水平,應加強腦梗塞防治工作。臨床實踐證明,一旦患腦梗塞,經治療后只有少數患者可完全恢復正常,因此,有針對性的一級預防工作是減少發病率的根本措施[11]。據國內外大量研究資料,腦梗塞的危險因素包括2大類,一是不可改變的因素如年齡、性別、種族等,另一類可以通過干預改變的主要危險因素如高血壓、冠心病、酗酒、吸煙、高脂血癥、肥胖、血小板聚集性高、食鹽攝入量高、體力活動過少、飲食營養素缺乏、口服避孕藥、高尿酸血癥、高同型半膚氨酸血癥、氣候變化或某些疾病等[12]。本文進行多因素logistic回歸分析結果顯示,年齡、體重指數、血壓、心腦血管病史、動脈粥樣硬化病史、吸煙、飲酒均是腦梗塞發病的危險因素。說明了生活習慣,個人相關疾病史的差異會對疾病的發生起到一定影響,因此應有政府重視與社會支持,以及衛生部門的共同努力,在群眾中采用積極的預防措施控制發病率。

重慶市四面環山,兩江環抱,常年霧氣較重,居民喜食麻辣,少食蔬菜及水果,對中老年群體而言,飲食方面應以低脂低鹽為主。此外,應加強普及關于腦梗塞預防的有關知識,提高居民認知,降低發病率。

[1] 李初傳,戴凌峰,鄭榮杰,等.瑞安市農村腦卒中高危人群篩選及干預措施[J].中國鄉村醫藥,2014,21(6):60-61.

[2] 中華醫學會神經病學分會腦血管病學組"卒中一級預防指"撰寫組.中國卒中一級預防指南2010[J].中華神經科雜志,2011,44(4):282-284.

[3] 支英豪,黃建平,胡萬華,等.中西醫結合臨床路徑對腦梗塞療效的影響[J].浙江中西醫結合雜志,2014,24(10):886-888.

[4] 李富香.臨滄市市直屬單位人群中血脂異常的流行病學研究[J].醫學臨床研究,2010,27(4):691-692.

[5] 余華峰.常見急癥疾病的診治第2講昏迷[J].中國臨床醫生,2010,38(3):60-66.

[6] 李萬猛,秦家碧,楊土保,等.磁共振顱腦平掃與彌散成像在腦梗塞診斷中的應用價值[J].實用預防醫學,2012,19(9):1376-1377.

[7] 孟建勛,歐立華,徐 磊,等.影響社區高血壓病患者遵醫囑服藥相關因素的Logistic回歸分析[J].中國初級衛生保健,2014,28(8):31-33.

[8] 陳 峰,謝國民.青年腦梗死與中老年腦梗死的臨床對比分析[J].現代實用醫學,2015,27(1):31-32.

[9] 王文志.腦卒中流行病學研究進展[M].第七屆全國腦血管病預防治療康復學習班暨學術會議論文匯編,中國康復醫學會,2000.

[10] 馮 偉,曹云生,李壽俊,等.奉化市居民腦梗塞患病率變化趨勢分析[J].浙江預防醫學,2012,24(8):4-6+9.

[11] 潘 雪,王 倩,劉 偉.關于中風病的一級預防和治療措施探討[J].黑龍江中醫藥,2014,43(5):17-18.

[12] 梁美光.缺血性卒中恢復期中醫證候與可干預性危險因素的相關性研究[D].福建中醫藥大學,2010.

本文編輯:劉欣悅

R47

B

ISSN.2096-2479.2017.31.171.02