表淺膀胱癌術后吡柔比星與絲裂霉素膀胱灌注療效及安全性的系統評價

康衛民

[摘要]目的 系統比較表淺性膀胱癌術后,吡柔比星與絲裂霉素膀胱灌注的療效和安全性。方法 收集2013~2016年發表的關于吡柔比星與絲裂霉素膀胱灌注表淺性膀胱癌的國內外文獻,針對結果采用Revman 5.3 軟件進行綜合(Meta)分析。結果 共納入20篇文獻,分析結果顯示,6、12、24個月吡柔比星組膀胱癌的復發率均低于絲裂霉素組,差異均有統計學意義(P<0.05),表淺性膀胱癌術后,吡柔比星組膀胱灌注局部、全身不良反應發生率低于絲裂霉素組,差異均有統計學意義(P<0.05)。結論 吡柔比星膀胱灌注治療表淺性膀胱癌安全可靠,表淺性膀胱癌術后應用吡柔比星膀胱灌注,與絲裂霉素比較,在膀胱癌復發、不良反應發生方面具有一定優勢。

[關鍵詞]吡柔比星;絲裂霉素;膀胱癌;療效;安全性

[中圖分類號] R737.14 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-4721(2017)08(b)-0061-05

A systematic review of efficacy and safety of Pirarubicin and Mitomycin with intravesical instillation after superficial bladder cancer operation

KANG Wei-min

Department of Urology,People′s Hospital of Pengshui County in Chongqing Ciry,Chongqing 409600,China

[Abstract]Objective To compare the efficacy and safety of Pirarubicin and Mitomycin with intravesical instillation after superficial bladder cancer operation.Methods The domestic and abroad literatures on intravesical instillation with Pirarubicin and Mitomycin for superficial bladder cancer that were published from 2013 to 2016 were collected and the results were analyzed using Revman 5.3 software (Meta).Results A total of 20 literatures were involved and the results showed that:the recurrence rate of Pirarubicin group of bladder cancer in 6 months,12 months and 24 months were lower than those of Mitomycin group,with statistically significant differences (P<0.05).After superficial bladder cancer operation,the incidence of local and systemic adverse reactions of Intravesical instillation in Pirarubicin group was lower than that of Mitomycin group,with statistically significant differences (P<0.05).Conclusion Intravesical instillation of Pirarubicin in treatment of superficial bladder cancer is safe and reliable and have certain advantages in the recurrence of bladder cancer and adverse reactions over intravesical instillation of Mitomycin after superficial bladder cancer operation.

[Key words]Pirarubicin;Mitomycin;Bladder cancer;Efficacy;Safety

膀胱癌是泌尿系統中最常見的腫瘤,而其中尿路上皮癌約占95%以上[1]。根據組織浸潤深度,一般分為表淺性和浸潤性癌。對于表淺性膀胱癌,主要采用經尿道膀胱腫瘤切除術(TURBT),具有創傷小,復發后可反復手術,且能保留膀胱,術后患者生活質量較高的特點,與“保留器官的局部手術加化療”這種治療腫瘤的趨勢符合[2]。但經尿道膀胱癌切除術后具有較高的復發率,研究表明50%~70%膀胱癌術后易復發,其中10%~20%的膀胱癌復發后惡性程度(病理分級和分期)增加或浸潤能力增強[3]。為降低其復發率,術后局部藥物應用已成為常規。

目前膀胱灌注藥物較多,但在膀胱癌復發、不良反應等方面差異較大。理想的藥物是對癌細胞敏感性高且毒副作用少,全身反應小。本文就臨床常用的吡柔比星較絲裂霉素的有效性和安全性進行系統評價。

1 資料與方法

1.1 檢索方法

系統檢索Pubmed、中國期刊全文數據庫、萬方數據庫等在線數據庫,等中英文數據庫,并以吡柔比星(pirarubicin,THP)、絲裂霉素(mitomycin,MMC)、膀胱癌(bladder tumor)等檢索詞檢索,同時加以文獻追溯等方式收集目前公開發表的有關文獻。endprint

1.2 納入標準

①目前公開發表的關于表淺性膀胱癌,行經尿道膀胱癌切除術后,分別采用THP與MMC行膀胱膀胱灌注治療1年以上(2013~2016年);②文獻中的結果應包括隨訪時間,復發情況、相關不良反應情況等相關數據;③病理結果確診為表淺性膀胱癌,不考慮年齡、種族、性別、腫瘤體積等因素。灌注后復發為膀胱鏡活檢明確者。

1.3排除標準

①單一報道兩種灌注方式的文獻;②報道其他化療藥物膀胱灌注治療表淺性膀胱的研究,或同時報道除此兩種藥物以外的其他藥物膀胱灌注;③既往患其他惡性腫瘤者;④術前提示伴發肝、腎疾患。

1.4觀察指標

參考Cochrane 協作網,對于納入文獻進行系統評價,文獻中詳細記錄表淺性膀胱癌術后,膀胱灌注THP與MMC后的復發情況,局部不良反應、全身不良反應等相關指標。

1.5統計學處理

采用Revman 5.3軟件處理數據。膀胱癌復發及不良反應發生情況,數據均為計數資料,采用相對危險度(relative ratio,RR)統計分析各個結局指標,并計算95%可信區間(confidence interval,CI)。異質性檢驗P>0.05,選擇固定效應模型合并統計量;P≤0.05時,選擇隨機效應模型進行分析。

2 結果

2.1 文獻檢索結果及特征

檢索2013年至今公開發表的相關文獻,共納入20篇,文獻特征見表1。

表1 納入文獻及其特征

參考Cochrane協作網,A 級證據:設計良好的隨機對照實驗;B 級證據:隊列研究、病例對照研究或隨機化信息不全的隨機對照研究

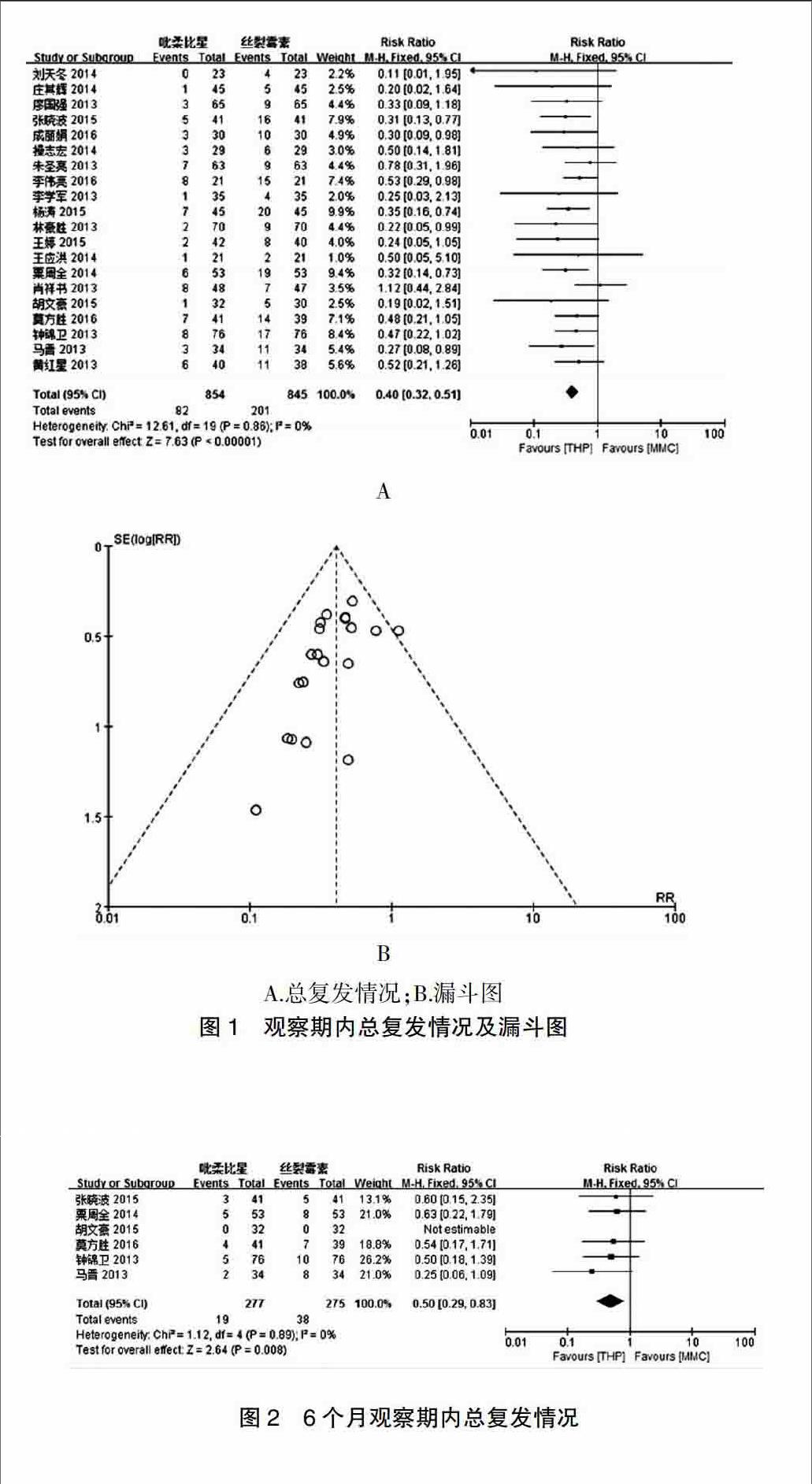

2.2 腫瘤復發情況

20個研究均報道了膀胱癌復發情況,觀察期內總復發情況分析:20個研究之間不存在異質性(P=0.86),采用固定效應模型分析,THP膀胱灌注腫瘤復發情況與MMC比較,差異有統計學意義[RR=0.40,95%CI(0.32~0.51),P<0.05](圖1)。

A

B

A.總復發情況;B.漏斗圖

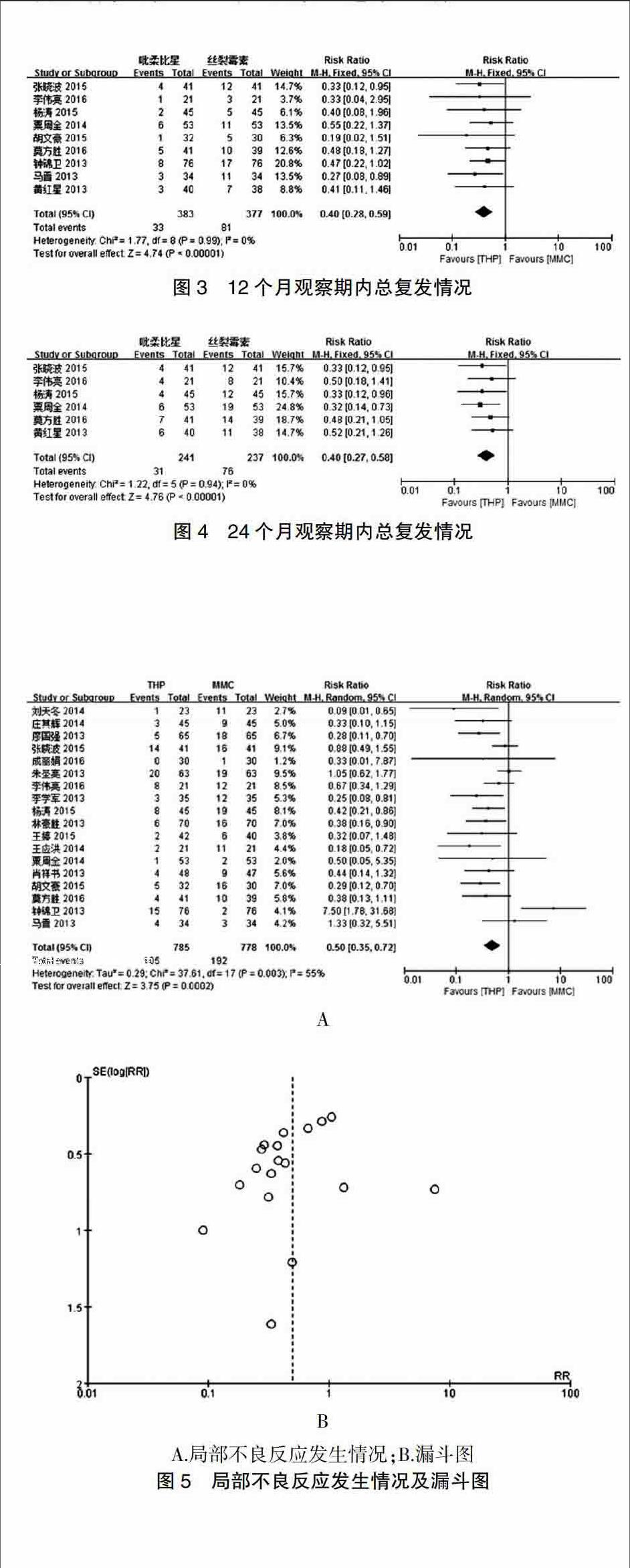

在膀胱灌注6、12、24個月時,分別比較各組的復發情況,結果顯示,研究間均不存在異質性(P=0.89,P=0.99,P=0.94),遂采用固定效應模型分析,6個月THP灌注與MMC灌注比較,差異有統計學意義[RR=0.50,95%CI(0.29~0.81),P<0.05] ,12個月復發情況差異有統計學意義[RR=0.40,95%CI(0.28~0.59),P<0.05],24個月復發情況差異有統計學意義 [RR=0.40, 95%CI(0.27~0.58),P<0.05](圖2、3、4)。

2.3 不良反應情況

膀胱灌注局部不良反應包括膀胱刺激癥狀、血尿、尿道狹窄等,18個研究報道了局部反應發生情況,研究間存在異質性(P=0.003),采用隨機效應模型分析,THP灌注與MMC膀胱灌注的局部不良反應差異有統計學意義,[RR=0.50,95%CI(0.35~0.72),P<0.05](圖5)。

膀胱灌注全身不良反應包括肝、腎功能損傷、皮疹、胃腸道反應等,11個研究報道了全身反應發生情況,研究間不存在異質性(P=0.86),采用固定效應模型分析,兩組間差異有統計學意義,[RR=0.40,95%CI(0.27~0.60),P<0.05](圖6)。

2.4 漏斗圖和敏感性分析

依據Cochrane協作網系統評價手冊,系統評價的研究例數在10例以上(包含10例)需做漏斗圖,本研究中,6、12、24個月觀察期內,復發情況各組納入文獻數目較少,未做漏斗圖。觀察期內膀胱癌總復發情況、膀胱灌注期間局部不良反應、全身不良反應情況,各組納入文獻多于10個者,做漏斗圖如圖5、6,表明研究結果不排除偏倚。本系統評價所納入的文獻,在敏感性分析上,采用固定效應模型和隨機效應模型分別計算膀胱癌復發情況指標和不良反應指標,其結果基本一致。

3 討論

表淺性膀胱癌的治療為經尿道膀胱腫瘤切除術,既往以電切為主,隨著激光技術的發展,經尿道激光手術漸成為表淺性膀胱癌治療的主流。無論何種腔內治療,膀胱癌局部切除術后都存在較高的復發情況,其原因主要包括:①未徹底切除膀胱原發灶;②手術過程中膀胱癌細胞脫落,種植;③原已存在的移行上皮增殖或非典型病變進一步發展所致;④尿內致癌物質繼續刺激膀胱尿路上皮。膀胱癌局部切除術后,其復發的兩個高峰,分別為術后100~200 d和術后600 d,而第1個復發高峰與癌細胞播散有關[24]。膀胱癌細胞播散而引起的局部復發,可通過膀胱灌注消除殘余病變或原位癌,防止其深層浸潤,進而減低腫瘤復發率,提高患者的生存率和生活質量。通過術后膀胱內灌注相關藥物,可使淺表性膀胱癌近期復發率下降15%~20%,遠期復發率下降6%左右[25]。

MMC和THP是臨床上被廣泛應用于膀胱灌注的藥物。MMC為抗生素類化療藥, 屬于非特異性細胞周期抑制藥物,它可導致DNA的裂解和抑制DNA合成,導致癌細胞變性壞死,同時不易被膀胱黏膜吸收。THP是一種新型的蒽環類化療藥物,為細胞周期非特異性抗腫瘤藥,能夠抑制DNA 聚合酶α和β,阻礙細胞核酸的合成,從而抑制腫瘤的生長。THP可以高選擇性地分布于膀胱組織,并快速進入腫瘤細胞內,從而高效殺滅腫瘤細胞[26-27]。

近年來有大量文獻報道淺表性膀胱癌術后,不同藥物膀胱灌注療效的比較,但各藥物效果及安全性的系統評價報道較少。本文納入20個研究中,THP膀胱灌注劑量為30 mg/40 mg,MMC灌注劑量為20 mg/30 mg/40 mg,灌注時間大部分為1年,部分灌注時間達2年,THP進行膀胱灌注后膀胱癌在6、12、24個月內腫瘤的復發情況均低于MMC組,在總觀察期內,THP膀胱灌注后,膀胱癌復發率低于MMC,可認為表淺性膀胱癌術后,THP膀胱灌注在防止復發方面較MMC具有優勢。endprint

THP的不良反應包括以下幾個方面。①心血管系統:可出現心動過速、心律失常和心力衰竭,常與使用劑量有關;②造血系統:骨髓抑制是本藥主要毒性反應,主要為白細胞下降,血小板下降較輕;③消化系統:胃腸道反應可有厭食、惡心、嘔吐、口腔炎和腹瀉,亦可有肝功能損害;④泌尿系統:可有腎功能損害,可出現尿頻、尿痛、血尿等;⑤其他:乏力、發熱,偶見皮疹和出血。MMC的不良反應包括以下幾個方面。①骨髓抑制:為最嚴重的毒性,致白細胞、血小板減少。②胃腸道反應:如食欲減低、惡心、嘔吐等。③肝腎功能損害,一般較輕。④其他:如靜脈炎、藥物溢出血管外可引起局部疼痛、組織壞死,脫發,乏力等;膀胱內灌注引起膀胱炎、血尿等。

本研究中,THP灌注后,尿頻、尿痛、血尿、尿道狹窄等局部不良反應發生較MMC灌注低,在骨髓抑制、肝腎功能損傷、惡心、嘔吐等全身不良反應發生方面,THP較MMC也顯示出一定優勢,可認為表淺性膀胱癌術后,THP膀胱灌注不良反應發生低于MMC,與各個獨立研究結論基本一致,而與鐘錦衛[22]報道的MMC組膀胱灌注膀胱刺激癥、尿道狹窄發生率低于THP組不一致。

檢索的文獻在報道THP與MMC膀胱灌注研究的樣本含量小,結論可靠性較低,因而采用系統評價方法,將其研究的結果進行匯總、合并,通過多個研究結果增加樣本含量,從而提高研究結論可信度,指導臨床工作[28]。

本系統評價中納入的研究指標,異質性來源包括多因素,主要由各研究選擇觀察指標的標準不一定完全相同,各個醫院醫療設備、操作方法不同,各研究中THP與MMC的生產廠家、批號等不可能完全一種,藥物灌注療程、所使用的灌注劑量、灌注方法、膀胱內保留時間、隨訪時間等也不完全相同。本研究中,部分文獻中研究指標未全部報告,仍存在選擇性偏倚。這些對研究結論的可靠性、穩定性都有一定的影響,因此,多中心、大樣本、高質量的隨機對照試驗需要進一步開展。

綜上所述,表淺性膀胱癌術后行THP膀胱灌注治療,是一種安全、可靠的預防膀胱癌復發的有效方案之一。

[參考文獻]

[1]吳階平.泌尿外科學[M].濟南:山東科學技術出版社,2004:965.

[2]Groh BM,Macchia RJ.Radical transurethral resection in the management of muscle invasive bladder cancer[J].J Endourol,2001,15(4):419-423.

[3]Nieder AM,Simon MA,Kim S,et al.Radical cystectomy after bacillus Calmette-Guérin for high-risk Ta,T1,and carcinoma in situ:defining the risk of initial bladder preservation[J].Urology,2006,67(4):737-741.

[4]黃紅星,李志堅,曹彬.吡柔比星與絲裂霉素C膀胱灌注預防TURBt術后淺表性膀胱尿路上皮癌復發的臨床研究[J].海南醫學院學報,2013,19(4):504-506.

[5]劉天冬,趙培湘.吡柔比星膀胱灌注對預防膀胱癌術后發作的臨床療效研究[J].中國醫藥科學,2014,4(8):75-77.

[6]莊其輝.淺表性膀胱腫瘤經尿道膀胱腫瘤電切術聯合吡柔比星灌注治療預后分析[J].中國衛生產業,2014,11(2):129-130.

[7]廖國強,王志遠.經尿道電切術聯合吡柔比星灌注治療淺表性膀胱腫瘤[J].貴陽醫學院學報,2013,38(1):84-85,88.

[8]張曉波.淺表性膀胱癌術后灌注吡柔比星與絲裂霉素的療效比較[J].齊齊哈爾醫學院學報,2015,36(35):5345-5346.

[9]成麗娟,吡柔比星膀胱灌注預防膀胱腫瘤復發的臨床療效及藥理作用[J].醫藥前沿,2016,6(9):122-123.

[10]操志宏,周國保,余運旵.吡柔比星膀胱灌注預防膀胱癌術后復發的效果分析[J].中國基層醫藥,2014,21(10):1477-1478.

[11]朱圣亮,楊芳.絲裂霉素C或吡柔比星膀胱灌注預防淺表性膀胱癌術后復發的療效比較[J].蚌埠醫學院學報,2013,38(6):729-731.

[12]李偉亮,謝寧,吳振啟.經尿道膀胱腫瘤電切術后使用吡柔比星或絲裂霉素定期灌注化療治療膀胱腫瘤臨床研究[J].陜西醫學雜志,2016,45(7):902-904.

[13]李學軍.探討經尿道膀胱腫瘤電切術治療淺表性膀胱腫瘤的手術觀察[J].世界最新醫學信息文摘,2013,13(27):101,110.

[14]楊濤,李燕,張培軍,等.吡柔比星和絲裂霉素C膀胱灌注預防經尿道膀胱腫瘤切除術后淺表性膀胱尿路上皮癌復發的比較研究[J].現代中西醫結合雜志,2015,24(24):2657-2658.

[15]林豪勝,吳保忠,楊帝寬,等.吡柔比星與絲裂霉素C膀胱內灌注預防淺表性膀胱癌術后復發的療效比較[J].中國實用醫藥,2013,8(16):59-60.

[16]王婷,畢偉紅.吡柔比星膀胱灌注預防膀胱癌術后復發臨床觀察[J].現代腫瘤醫學,2015,23(16):2330-2332.

[17]王應洪.經尿道膀胱腫瘤電切術加用不同化療方案治療淺表性膀胱腫瘤效果分析[J].醫藥與保健,2014,22(7):26,30.

[18]粟周全.毗柔比星與絲裂霉素膀膚內灌注預防淺表性膀膚癌術后復發的療效比較[J].海南醫學,2014,25(15):2281-2283.

[19]肖祥書.吡柔比星膀胱灌注預防膀胱腫瘤復發的有效性和藥理分析[J].中外醫學研究,2013,11(4):33-34.

[20]胡文豪,周小波.經尿道電切術聯合吡柔比星灌注治療淺表性膀胱腫瘤的臨床研究[J].中國現代醫生,2015,53(3):32-34.

[21]莫方勝,凌峰,朱震平.吡柔比星膀胱灌注對淺表性膀胱癌術后的療效研究[J].特別健康,2016,11:23-24.

[22]鐘錦衛.表淺膀胱癌術后膀胱灌注吡柔比星與絲裂霉素的療效對比[J].西部醫學,2013,25(2):220-221,224.

[23]馬晉,范地兵,廖凱.不同藥物在膀胱灌注治療淺表性膀胱癌中的效果比較[J].四川醫學,2013,34(1):104-105.

[24]那彥群,郭震華.實用泌尿外科學[M].北京:人民衛生出版社,2009:290.

[25]Lamm DL.Intravesical therapy for superficial bladder cancer:slow but steady progress[J].J Clin Oncol,2003,21(23):4259-4260.

[26]Sugano O,Shoji N,Hatakeyama T,et al.Investigation of retention time of intravesical instillation therapy with pirarubicin(THP)[J].Gan To Kagaku Ryoho,1996,23(9):1169-1174.

[27]朱一平,葉定偉,姚旭東,等.THP膀胱灌注預防非肌層浸潤性膀胱癌復發的Meta分析[J].中國腫瘤臨床,2009, 36(22):1294-1295.

[28]方積乾.衛生統計學[M].5版.北京:人民衛生出版社,2003:399-416.

(收稿日期:2017-06-02 本文編輯:許俊琴)endprint