區域制造業質量競爭力評價體系研究

——基于推動質量轉型升級基礎之上

文/孫良泉 劉欣欣 魏 潔

區域制造業質量競爭力評價體系研究

——基于推動質量轉型升級基礎之上

文/孫良泉 劉欣欣 魏 潔

隨著競爭的日趨激烈,高投入、高消耗、偏重數量擴張的產業發展方式已難以為繼。本文在相關已有研究基礎上,從推動產業質量升級角度出發,建立了區域制造業質量競爭力評價體系,采用主成分和因子分析的方法選取部分地區進行了評價結果分析,結果顯示,大部分地區制造業質量競爭力較為薄弱,不同地區之間標準化技術水平、品牌建設水平、綠色發展能力不均衡現象較為明顯。區域制造業質量競爭力的提升不僅需要微觀層面產品質量和質量管理水平的提升,宏觀層面發展能力和發展質量的提升同樣至關重要。

質量競爭力 因子分析 質量表現 質量發展

山東是制造業大省,在全國制造業中占有重要地位,經過近幾年的發展,已形成基礎雄厚、門類齊全的制造業體系。山東省制造業已成為本省國民經濟的重要支撐。然而,與國內外先進水平相比,本省制造業依然存在著產品檔次偏低、質量問題頻發、自主品牌核心競爭力不強、自主創新能力較弱、資源能源利用效率低等問題,大而不強。在競爭日趨激烈的今天,如何提升產品、企業、行業乃至整個產業質量競爭力已經成為獲得市場優勢、增強經濟實力的重要手段。本文從推動質量升級角度出發,在已有相關研究的基礎上,從宏觀層面探索建立區域制造業質量競爭力評價體系,并選取部分地區進行了實證分析。

一、國內外相關研究情況

對于質量競爭力評價,學者們的研究可以分為微觀層面產品和企業質量競爭力的構成和評價研究、宏觀層面產業和區域質量競爭力的構成和評價研究。

微觀層面上,Kumar(2002)等人提出了包括質量要素、部門/職能單位和質量意識的階段等3類變量8個要素的質量競爭力指數(QCI)模型。唐曉芬(2002)提出了包含基礎要素、過程要素和結果要素3個要素的企業質量競爭力指標體系和模型。蔣家東(2005)提出使用因素分析法從影響因素和結果因素對企業質量競爭力進行評價。溫德成(2005)提出了包含根源要素、支持要素和表現要素3個要素的產品質量競爭力層次模型。

宏觀層面上,Brust和Gryna(2002)提出了競爭優勢、國家貿易逆差、經濟增長、生產力與顧客滿意以及標準化等質量競爭力分析框架,把關注的焦點放在了質量競爭力的宏觀表現上。國家質檢總局(2003)從質量水平、發展能力兩大方面建立了國家制造業質量競爭力指數評價指標體系,對制造業各行業和31省(市)制造業整體質量競爭力進行了評價。程虹(2015)等以通用的波特鉆石競爭力模型為基礎構架,構建了包括質量要素、質量需求、相關產業支持、行業結構與競爭、政府質量監管與區域發展機會6大維度的質量競爭力模型及指標體系。

以上相關研究對本文區域質量競爭力評價指標、評價方法的選擇等起到了很好的指導與借鑒作用。

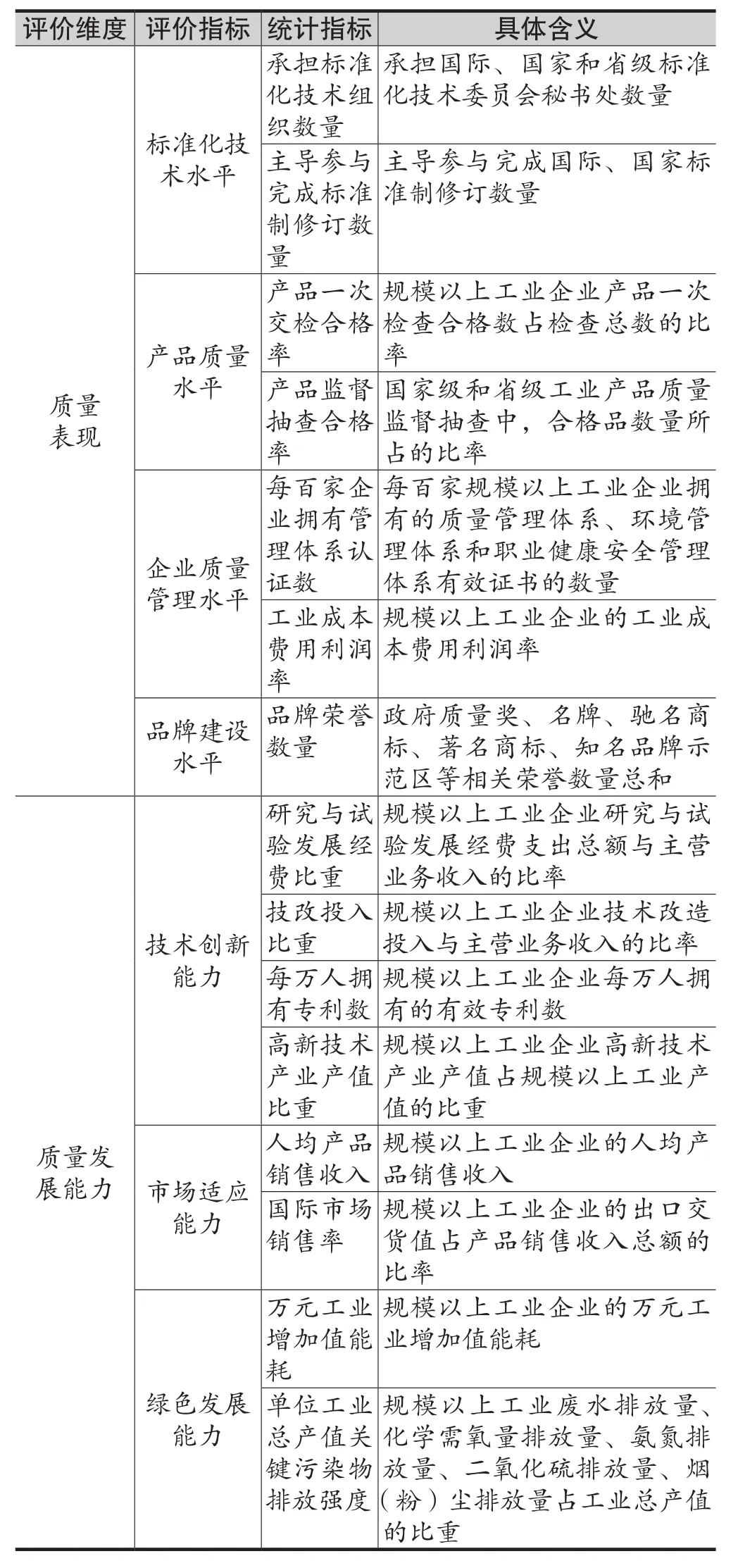

二、評價體系研究與建立

目前,雖然山東省制造業規模總量較大,位居全國前列,但質的發展遠遠滯后于量的發展,主要體現在:標準化技術水平整體不高、部分重點行業產品質量抽查合格率不高、企業技術創新能力不強、產業層次偏低、國際市場份額較小、能耗與污染物排放依然偏高、品牌影響力不強等。隨著經濟發展受資源環境約束的不斷加大,勞動力等要素成本上升,高投入、高消耗、偏重數量擴張的發展方式已難以為繼,黨的十八屆五中全會提出了“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念來推動經濟的高端、高質、高效發展。在經濟發展新常態下,國家質檢總局提出了要加強質量技術基礎設施建設,充分發揮質量技術基礎在推進供給側結構性改革、服務企業提升產品和服務質量、促進經濟轉型發展等方面的基礎引領作用。山東省人民政府出臺《〈中國制造2025〉山東省行動綱要》,從創新能力、質量效益、兩化融合和綠色發展等方面提出了全省制造業素質提升的12個主要指標。在此背景下,本文以相關研究為基礎,在充分考慮數據的權威性、科學性和可比性的基礎上,結合相關文件要求,針對當前全省制造業存在的薄弱環節,從政府推動區域制造業質量升級的角度出發,建立了包含質量表現和質量發展能力兩大維度、7大評價指標、15個統計指標的區域制造業質量競爭力評價體系。評價體系及具體含義如表1所示。

三、實證分析

1. 區域質量競爭力評價

本文運用主成分和因子分析的方法,對全省17市制造業的質量競爭力進行評價。根據統計指標的具體含義,采集2015年度17市的相關數據并計算得到各統計指標值。對統計指標進行KMO檢驗和Bartlett 球度檢驗,數據矩陣檢驗的顯著性水平為0.000<1%,說明統計指標數據基本可以進行主成分和因子分析。

對統計指標數據進行因子分析,提取了4個特征值大于1的公因子,累計方差貢獻率達到80.05%,說明提取這4 個因子能概括大部分信息,提取因子方差貢獻率情況如表2所示。

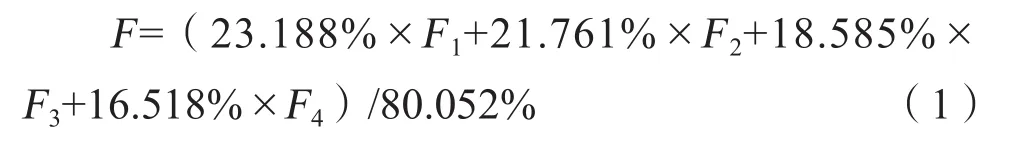

采用方差最大正交旋轉法對因子載荷矩陣旋轉,根據旋轉后得到的得分系數矩陣和因子方差貢獻率可以計算綜合得分,具體公式如下:

式中:F代表綜合得分,F1、F2、F3、F4分別代表提取的公因子。

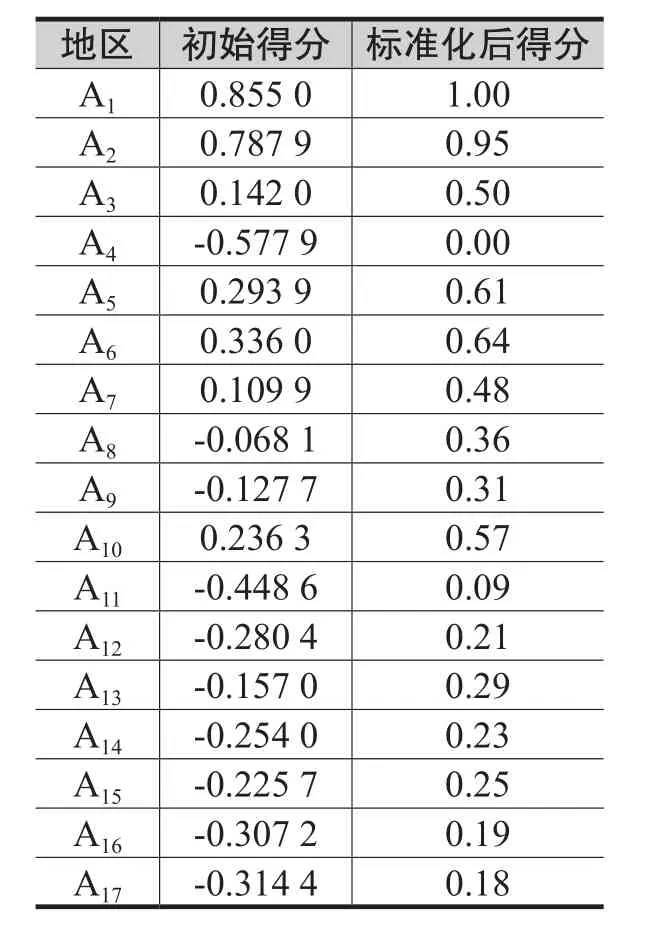

根據公式1,計算得到17市制造業質量競爭力的初始評價結果,利用最大最小值法對評價結果進行標準化處理,將17市評價結果對應到0~1之間,具體評價結果見表3。

表1 評價指標體系表

表2 方差解釋表%

表3 不同地區制造業質量競爭力評價得分

2. 評價結果分析

根據質量競爭力評價結果,本文將17市劃分為強質量競爭力區域、中等質量競爭力區域和弱質量競爭力區域等3個層級。其中,標準化后綜合得分在0.7以上的是強質量競爭力區域,標準化綜合得分在0.3~0.7之間的是中等質量競爭力區域,標準化綜合得分在0.3以下的是弱質量競爭力區域。

① 強質量競爭力區域

17市中,僅有2個市處于強質量競爭力區域。從各評價指標的得分情況看,這兩市的標準化技術水平、產品質量水平、品牌建設水平和技術創新能力得分均較高,但反映企業市場適應能力的人均產品銷售收入得分均偏低。可見,該區域整體標準化技術水平和產品質量水平較高、品牌建設情況較好、技術創新能力較強,但產品對消費者的適應能力還需進一步提高。

② 中等質量競爭力區域

17市中,有7個市處于中等質量競爭力區域。從各評價指標的得分情況看,7個市在標準化技術水平上的得分相差較大,且大部分市遠遠低于強質量競爭力地區在該指標上的得分,區域整體得分比強質量競爭力區域低90%以上;每百家企業擁有管理體系認證數和高新技術產業產值比重整體得分較高。可見,標準化技術水平是該區域制造業質量競爭力提升的關鍵因素。

③ 弱質量競爭力區域

17市中,有8個市處于弱質量競爭力區域,占總數的比重接近50%。從各評價指標的得分情況看,該區域各項指標得分均較低。其中,標準化技術水平、品牌建設水平、綠色發展能力三個評價指標和反映市場適應能力的國際市場銷售率與前兩個區域差距較大,標準化技術水平整體得分比前兩個區域均低70%以上,大部分地區的標準化技術水平得分遠遠低于前9個市,品牌建設水平整體得分和國際市場銷售率得分比前兩個區域低接近60%,綠色發展能力整體得分比前兩個區域低30%以上。可見,標準化技術水平、品牌建設水平、綠色發展能力是該區域制造業質量競爭力提升的重要因素。

四、問題分析與對策

當前,我國經濟發展方式正從規模速度型轉向質量效率型,發展動力正從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉向創新驅動。在此背景下,本文在已有相關研究的基礎上,結合全省發展實際,建立了區域制造業質量競爭力評價體系,并對全省17市制造業質量競爭力進行了評價分析。結果顯示,全省大部分地區制造業質量競爭力較為薄弱,主要存在以下幾方面問題:一是標準化技術水平不高。全省制造業企業承擔的國際標準化技術組織均為分技術委員會和工作組秘書處,承擔的國家標準化技術組織數量占全國總數的比重還不到4%,企業主導參與制定國際標準僅64項,主導制定國家標準還不到600項,平均75家企業才能主導制定1項國家標準。二是品牌建設水平有待提升。全省在國際市場上具有顯著影響力和競爭力的知名品牌屈指可數,國際權威機構發布的“世界品牌500強”排行榜中,中國入選企業由2010年的17個增至2015年的31個,山東品牌始終僅有海爾與青島啤酒2個。三是綠色發展能力偏弱。全省制造業的綜合能耗產出率偏低,與北京、廣東、上海、浙江和江蘇等省市存在較大差距;全省制造業污染物排放量下降緩慢,個別污染物出現了排放量上升的現象,全省制造業節能減排壓力依然較大。四是區域制造業質量競爭力差距較大,質量發展不平衡。中等質量競爭力、弱質量競爭力區域與強質量競爭力區域之間的質量競爭力差距較大,標準化技術水平、品牌建設水平、綠色發展能力區域不均衡現象較為明顯。

在經濟發展新常態的形勢下,為推動全省整體制造業質量競爭力的提升,需要著力加強以下幾方面工作:一是大力推動新技術向標準轉化,鼓勵具有技術優勢或自主知識產權的企業積極參與國際或國家標準化活動,多方位參與國際或國家標準研制,不斷提高標準化技術水平,引領帶動企業乃至產業的質量轉型升級。二是加強品牌建設,建立品牌培育機制,積極開展品牌標桿示范活動,提升企業質量品牌意識,引導企業建立完善企業品牌經營管理體系,引導企業建立以質量和誠信為核心的優秀品牌文化,提升自主品牌影響力和競爭力。三是積極通過節能改造、能效對標等多種措施,切實降低高耗能行業和地區的能源消耗強度,提高整體能耗產出率,加快應用推廣清潔生產先進工藝、技術和裝備,盡最大可能減少高風險污染物的使用和排放。四是優化資源配置,結合區域制造業發展特點和薄弱環節,加大對重點區域的引導和扶持力度,加大質量投入,強化質量培訓,增強企業質量技術能力,推動區域制造業質量競爭力提升。

[1] KUMAR A,STECKE KE,MOTWANI J.A Quality Index-Based Methodology for Improving Competitiveness:Analytical Development and Empirical Validation[D].Michigan:University of Michigan Business School,2002.

[2] 唐曉芬.質量競爭力研究[J].上海質量,2002(10):12-16.

[3] 蔣家東.質量競爭力的內涵及其評價方法[J].航空標準化與質量,2005(2):17-21.

[4] 溫德成.產品質量競爭力及其構成要素研究[J].標準科學,2005(6):4-8.

[5] 夏文俊.質量競爭力指數全面解讀[J].中國品牌,2006(2);17-19.

With the increasingly fierce competition, the industry development mode with high input, high consumption, and emphasizing on expansion has been diff i cult to sustain. Based on the relevant research, this paper has established evaluation system of regional manufacturing quality competitiveness from the perspective of promoting industry quality upgrading, and evaluates some regions by using principal component analysis and singe factor analysis approach. The results show that most regional manufacturing industry quality competitiveness are relatively weak. There is obvious imbalance among different regions in the standardized technology level, brand building level and green development ability. The improvement of regional manufacturing industry quality competitiveness not only requires the improvement of product quality and quality management at the micro level, but also the improvement of development ability and quality at the macro level.

Quality competitiveness; Factor analysis; The performance of quality; The development of quality

(作者單位:山東省標準化研究院)