頭針結合體針療法在腦卒中偏癱患者康復期的應用價值

吳成祥

頭針結合體針療法在腦卒中偏癱患者康復期的應用價值

吳成祥

(景德鎮市第二人民醫院康復醫學科,江西 景德鎮 333000)

目的 探討頭針結合體針療法在腦卒中偏癱患者康復期的應用價值。方法 選取景德鎮市第二人民醫院2015年4月1日~2016年4月1日期間診治的腦卒中偏癱患者63例作為研究對象,并以隨機抽簽方式分為治療組(n=33)與對照組(n=30),治療組患者在康復期應用頭針結合體針療法,對照組則予以普通針刺治療,對比兩組患者的臨床療效以及治療前后活動能力變化。結果 ①治療前,治療組患者、對照組患者的活動能力Barthel評分對比差異無統計學意義;治療后,治療組患者的活動能力Barthel評分明顯高于對照組(P<0.01);②治療組患者治療總有效率是93.9%,高于對照組患者的73.3%(P<0.05)。結論 頭針結合體針療法在腦卒中偏癱患者康復期的應用價值確切,可有效提升患者肌力,改善其語言功能、肢體功能,并提升其活動能力,可推廣。

頭針;體針;腦卒中偏癱;康復期;活動能力

伴隨中醫學地位的日益升高,越來越多的腦卒中后偏癱患者嘗試中醫療法,其中以針刺療法最為常見。由于普通針刺治療腦卒中后偏癱的效果有效,本研究建議采取頭針結合體針療法。本研究為確定頭針結合體針療法在腦卒中偏癱患者康復期的應用價值,將63例腦卒中偏癱患者隨機分組,在其康復期分別采取頭針結合體針療法、普通針刺療法,比較兩組臨床療效以及治療前后活動能力變化,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取本院2015年4月1日~2016年4月1日就診的腦卒中偏癱患者共63例,已經頭顱核磁共振、CT等影像學檢查明確診斷為腦卒中,患側肢體的肌力為I級及以上,與腦卒中偏癱臨床診斷標準[1]相符合,其經中醫辨證為中風中本虛標實證。本組患者病情穩定、無狂躁者、嚴重心肝腎器質性病變者、智力障礙者、昏迷者,對本次研究均知情同意。并以隨機抽簽方式將63例患者分為治療組(n=33)與對照組(n=30)。其中,治療組中男16例,女17例;年齡55~70歲,平均年齡(63.6±2.7)歲;腦卒中類型:腦梗死19例,腦出血14例;對照組中男15例,女15例;年齡56~70歲,平均年齡(63.8±2.5)歲;腦卒中類型:腦梗死16例,腦出血14例;兩組患者平均年齡、性別以及腦卒中類型等臨床資料的對比差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 治療方法 對照組患者采取普通針刺治療,即在其患側曲池穴、外關穴、陽陵泉穴、環跳穴、太沖穴、足三里穴等,以常規針刺方式予以針刺治療,獲得針感即可,1次/d,每次30 min,1月為1個療程,間隔1周進行下1個療程,共2個療程;治療組采取頭針結合體針療法:①頭針治療。在患者患側頭部感覺區、運動區進行針刺治療,使用直徑為0.3 mm、長度為40~50 mm的針灸針,應用捻轉補瀉法,其捻轉速度是每分鐘200次,持續捻轉2~3 min,留針30 min,且留針期間反復捻轉2~3次。②體針療法。采取電針治療,以患側手足陽明經穴作為主穴,上肢選用患側曲池穴、肩髃穴、手三里穴、合谷穴、外關穴,下肢則選取患側風市穴、環跳穴、三陰交穴、解溪穴、太沖穴、足三里穴等穴位進行針刺治療。每次取穴4個,并交替取穴,且相應穴位予以補瀉手法、平補平瀉手法。頭針療法、體針療法每天進行1次,7~10次為1個療程,完成1個療程后,休息7 d,隨后展開下一個療程。

1.3 觀察指標 ①觀察兩組患者治療后肢體功能、語言功能、肌力、日常生活狀態變化,分析其臨床療效;②參考《日常生活活動能力評定量表》[2],并以Barthel計分法評估兩組患者日常生活活動能力,并將其分成良好、中等、較差3個等級;其中,60分以上為良好,41~60分為中等,表示其存在一定功能障礙,日常生活中對他人照顧稍有依賴;不足40分為較差,表示其依賴明顯。

1.4 療效評價標準[3]①基本治愈:肢體功能、語言功能基本康復,肌力恢復至3級以上,能夠獨立行走,生活基本自理;②有效:肢體功能、語言功能有所好轉,肌力恢復至1~2級,基本可獨立行走,但在生活中度依賴;③無效:肢體功能、語言功能、肌力、生活自理能力等均無明顯變化。治療總有效率=(基本治愈例數+有效例數)/總例數×100%。

1.5 統計學方法 本研究數據均用SPSS19.0統計軟件處理,計量資料采用“x±s”表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用例數(n)表示,計數資料組間率(%)的比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

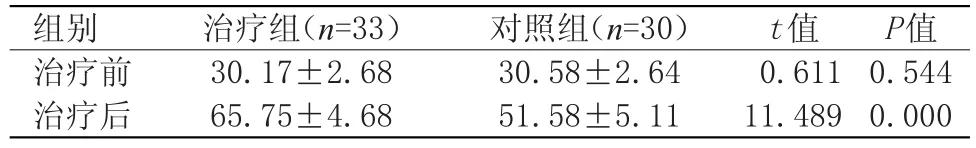

2.1 對比兩組患者治療前后的活動能力 治療前,治療組患者、對照組患者的活動能力Barthel評分對比差異無統計學意義;治療后,治療組患者的活動能力Barthel評分明顯高于對照組,兩組比較差異具有統計學意義(P<0.01)。見表1。

2.2 兩組患者的偏癱治療效果對比 治療組患者共33例,基本治愈者24例,有效者7例,無效者2例,其治療總有效率是93.9%;對照組患者共30例,基本治愈者10例,有效者12例,無效者8例,其治療總有效率是73.3%;兩組患者數據比較差異有統計學意義(χ2=4.997,P=0.025)。

表1 兩組患者治療前后的活動能力比較(x±s,分)

3 討論

伴隨醫療科學技術的快速發展,腦卒中作為重大腦血管疾病之一,其搶救成功率上升,挽救了許多腦卒中患者生命[4]。然而,腦卒中患者普遍存在偏癱等后遺癥,致殘率較高,嚴重影響患者身心健康,并為患者家庭乃至社會均帶來沉重負擔。對此,通過有效康復治療措施,解決患者偏癱癥狀,提升其生活自理能力,對于提升患者生活質量,減輕家庭社會負擔有重要意義[5]。

腦卒中在中醫學中屬于“中風”范疇,病灶在患者腦部,與其心臟、肝臟、腎臟卒中密切關系[6]。腦卒中偏癱是因經絡不通、氣血運行閉阻,導致其肌膚經脈缺乏濡養,繼而出現肝風內動、痰、瘀、火等橫犯經脈所導致,患者表現為程度不等的語言障礙、肢體障礙和感覺障礙[7]。尤其是肢體功能障礙,可嚴重影響患者自理能力。中醫學認為,對患者患側運動區、語言區、感覺區實施,結合體針合谷穴、手三里穴、足三里穴、解溪穴等手足陽明經穴,在生物全息理論指導下,直接刺激患者肢體和語言功能的反射區,調整其病灶局部的氣血運行,可有效縮小其病變面積。同時,體針能夠梳理患者陽明氣血,增強肌力,并解除肌肉痙攣癥狀,促進氣血運行,活利關節,平衡陰陽,濡養肌膚經脈[8]。此外,針刺合谷穴、手三里穴等有健脾益氣作用,針刺解溪穴則可發揮化痰清熱功效,聯合頭針、體針療法,可實現祛邪扶正、活血通絡作用,并能貫通其患側上肢、下肢氣血,增加患者腦血液循環,改善其腦細胞營養狀態,最終促進其患肢功能恢復。本研究結果提示,治療組患者治療后的活動能力Barthel評分明顯高于對照組,其治療總有效率也較對照組高,充分證明了頭針結合體針療法應用于腦卒中偏癱患者康復期的突出療效。

[1]趙宏偉,吳淼.頭針結合體針治療缺血性腦卒中偏癱240例臨床觀察[J].中國保健營養,2013,23(1):449-449.

[2]楚佳梅,包燁華,朱敏.天柱傍針刺結合平衡區電針對腦卒中患者站立平衡功能的影響[J].針刺研究,2015,40(6):474-478.

[3]韋曉麗.頭體針結合康復治療腦卒中后平衡障礙的臨床研究[D].安徽:安徽中醫藥大學,2014.

[4]代明星,謝福,謝佳杰,等.頭針加體針聯合抗凝藥物治療進展性腦卒中后偏癱的臨床分析[A]//基層醫療機構從業人員科技論文寫作培訓會議論文集[C].2016.

[5]趙亞軍,陳長香,季宇宏.頭體針點刺治療對腦卒中后失語癥患者語言功能的康復療效[J].中國老年學,2014,34(6):1624-1625.

[6]曾友華,包燁華,李麗萍,等.頭穴配合體針治療腦卒中亞急性期肢體運動障礙的臨床研究[J].上海針灸雜志,2016,35(5):500-503.

[7]劉飛,段文芳,任輝,等.針灸配合康復療法治療腦卒中吞咽困難的臨床效果及可行性分析[J].當代醫學,2016,22(36):190-191.

[8]張淑梅.早期中醫康復治療與護理干預對急性缺血性腦卒中患者的影響[J].當代醫學,2016,22(33):133-134.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.28.038