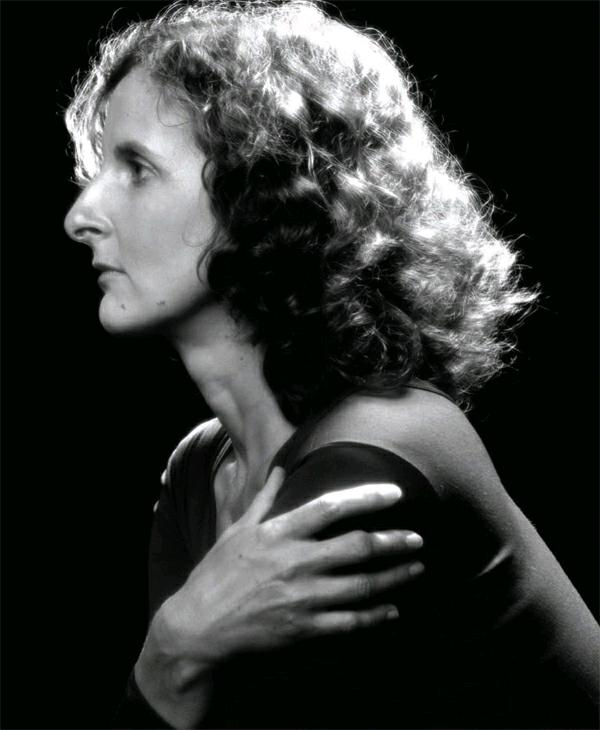

Trisha Brown崔莎·布朗 人的身體本身就會(huì)思考

李子沫+Carick

“我選擇做一名舞者,因?yàn)槲铱释w翔。超脫于重力的感覺總是帶給我不斷的感動(dòng),并讓我為之不懈努力。在我的舞蹈里沒有需要參悟的涵義。它們只是一種借助形體進(jìn)行的精神體操。

舞蹈是一種世界性的語言,它增進(jìn)交流,創(chuàng)造快樂、啟迪美感并推動(dòng)人類知識(shí)的進(jìn)步。舞蹈是關(guān)于創(chuàng)造力的,在構(gòu)思中,在創(chuàng)作中,在舞蹈中,在表演中,均是如此。我們的身體是一種表達(dá)的工具,而非再現(xiàn)的媒介。這一觀念解放了我們的創(chuàng)造力,也是藝術(shù)創(chuàng)作中基本的經(jīng)驗(yàn)和重要收獲。

正如有些評(píng)論家堅(jiān)信的那樣,一位藝術(shù)家的生命不會(huì)隨著歲月流逝而終結(jié)。舞蹈是由人來完成的,由舞者和創(chuàng)意組成的。作為觀眾,你可以將這種創(chuàng)意的脈動(dòng)帶回家,并將其應(yīng)用于你的日常生活。”

——2017年國際舞蹈日致辭,致辭人:崔莎·布朗

(在國際舞蹈日之前,崔莎·布朗已經(jīng)辭世。本致辭由其親密伙伴蘇珊?羅森伯發(fā)表,內(nèi)容來自崔莎·布朗的著作和發(fā)言)

崔莎·布朗于2017年3月18日逝世。作為世界上備受贊譽(yù)并且最具國際影響力的著名編舞和舞者,崔莎?布朗富有開創(chuàng)性的作品永遠(yuǎn)地改變了藝術(shù)的視野和感官。正如舞蹈評(píng)論家溫迪·佩龍所言,“布朗的動(dòng)作方式早已如霧一樣彌漫在空氣中,全世界的舞者都在布朗之霧的籠罩之下呼吸”,另一方面。也許我們聽過、看過甚至運(yùn)用過她的動(dòng)作方式,卻也往往在“布朗之霧”中那些“垂直墻壁行走”的標(biāo)新立異,抑或是看似悖論的“絕對(duì)混亂中的嚴(yán)謹(jǐn)結(jié)構(gòu),秩序”里迷失。……