觸摸太陽

劉聲遠

美國宇航局的下一艘太陽探測器將最近距離探測太陽,科學家將此形容為——

美國宇航局的下一次太陽探測任務——“帕克太陽探測”,將是有史以來最接近太陽的探測任務。美國宇航局2017年5月31日宣布,原名“太陽探測附加”的任務已改名為“帕克太陽探測”任務(以下簡稱帕克任務),以此對美國芝加哥大學天體物理學家尤金·帕克表示敬意。

早在1958年,帕克就預測了太陽風(太陽風是源自太陽大氣層的帶電粒子流,這些粒子以每小時好幾百萬千米的速度噴發,一路流到冥王星軌道外很遠的地方)的存在。在1958年發表的一篇論文中,帕克描述了太陽怎樣以高速物質、磁性和等離子體的形式噴發能量。從那以后,實際觀測證實了帕克在這篇論文中的描述,帕克的這一論文由此奠定了恒星與其行星系統之間關系的基石。美國宇航局已經采用了大約20個人名來命名其太空探測任務,其中最有名的也許是“哈勃太空望遠鏡”。但現年89歲的帕克是被以此方式致敬的首位在世科學家。

“帕克號太陽探測器”(以下簡稱帕克號)的前身是20世紀90年代設想的“太陽軌道器”,這兩者的設計與目標幾乎同出一轍。“太陽軌道器”任務是美國宇航局“外行星/太陽軌道器”(簡稱OPSP)方案的核心部分之一。該方案的前3項任務計劃分別是“太陽軌道器”“冥王星快車”(冥王星和柯伊伯帶勘測任務)及“歐羅巴軌道器”(聚焦木衛二即歐羅巴的天體生物學任務)。但隨著歐克飛被任命為美國宇航局局長,整個OPSP方案都因為2003年的美國預算問題而被取消。這一取消還造成“新地平線號”任務也被取消,該任務原本是作為“冥王星快車”的替代任務。經過繁瑣冗長的政治紛爭,“新地平線號”終于獲得經費,在2006年發射。21世紀10年代初,“太陽探測附加”任務終于獲準。在此之前,美國約翰·霍普金斯大學“應用物理實驗室”于2008年5月1日宣布,它將設計、建造太陽探測器,并計劃于2015年發射。最終,發射時間被推后到2018年。

帕克任務最初開始構想實際上是在1958年,即美國宇航局成立那一年。但直到今天,才具備了發射探測器近距離觀測太陽的技術條件。早期的“太陽探測器”任務設想是,使用木星引力援助機動,抵消探測器從地球發射而來的軌道速度,以便把探測器投送到靠近太陽的軌道。帕克任務的設計簡化了這一軌道,改為使用在金星的重復引力援助,逐漸降低探測器軌道近日點距離,最終讓探測器距離太陽約8.5個太陽半徑,即不到600萬千米。

帕克任務投資高達15億美元。2018年7月或8月(從7月31日起,有一個為期20天的發射窗口),在美國佛羅里達州肯尼迪航天中心,帕克號將由“德爾塔四型”重型火箭發射升空。在之后7年里,帕克號將24次飛近太陽,其中多次將飛到距離太陽表面不到600萬千米的地方。科學家說,從太空意義上說,這已算是“觸摸”太陽。這樣的距離比水星還靠近太陽得多。

帕克號飛近太陽當中的7次,將比有史以來的其他任何探測器都更接近太陽表面。在此之前,飛得最靠近太陽的飛行器是美國和德國合作的“赫利俄斯2號”。1976年,它從距離太陽4343萬千米的地方飛過。帕克說,帕克號將進入此前從未被探索過的區域,能讓我們更詳盡測量太陽風發源地的內部情況,這無疑將帶來一些驚喜,因為太陽總是帶給我們驚喜。

還值得一提的是,當帕克號近距離環繞太陽時,它的速度將達到每秒200千米,這將是人造物體達到的最大速度,也是目前這一速度的保持者——“赫利俄斯2號”的速度的差不多3倍。按照這一速度,從美國首都華盛頓到美國費城只需1秒鐘。

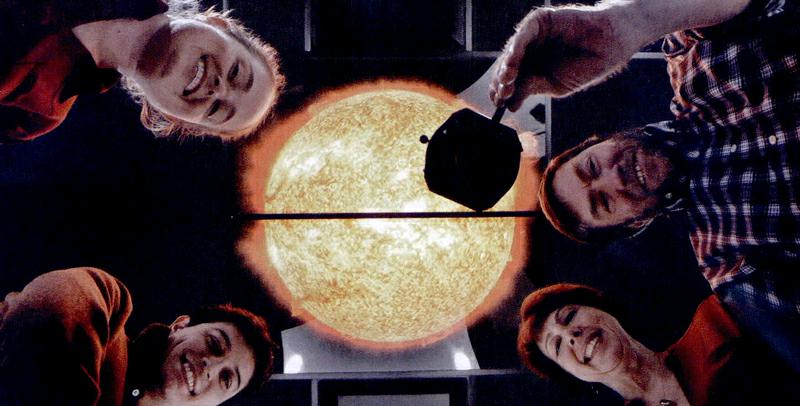

在接近太陽表面的區域內,環境條件自然是非常極端的:在距離太陽最近時,3米寬的帕克號預計將耐受1370℃的高溫,以及比地球上的強度高520倍的太陽輻射。帕克任務的一個重要設計,是運用一面太陽陰影盾(防熱罩),讓帕克號能在太陽附近的嚴苛環境中存活下來。防熱罩位于帕克號正前方,由強化碳-碳復合材料制成。帕克號的飛行器和科學儀器都位于防熱罩背后的陰影中,太陽光完全照不到它們。因為帕克號的軌道是很扁的橢圓,有時候帕克號距離太陽很近,有時候帕克號又回到金星軌道位置,所以防熱罩不僅必須耐受超高溫,而且必須忍受很大的溫差而不至于開裂。

帕克號由先進復合材料制成的防熱罩覆蓋。厚度為11.4厘米的防熱罩,將確保帕克號搭載的4部科學儀器在與室溫相仿的條件下運作。帕克號的主要動力由太陽能雙電池板提供。主要電池板用于驅動帕克號在距離太陽0.25天文單位(太陽與地球之間的平均距離為1天文單位)以外的飛行。在帕克號接近太陽時,這面電池板縮回在防熱罩的陰影中,小得多的次級電池板驅動帕克號在接近太陽過程中的飛行。次級電池板通過液壓冷卻,維持操作所需的低溫。

帕克任務將讓科學家更好地了解太陽系的基本過程,以及推測宇宙中其他幾千億個恒星系統的情況。帕克指出,太陽本身就是宇宙中的一大奧秘,而且它是我們唯一能仔細觀測的一顆恒星,并且恒星是非常復雜的天體。科學家希望能破解有關太陽的一些基本奧秘。事實上,了解太陽怎樣創制和維持自己的大氣層,對于了解其他恒星怎樣維持它們的大氣層、這些大氣層怎樣影響周圍行星以及這些行星上的潛在可居住性來說,無疑是重要的一步。

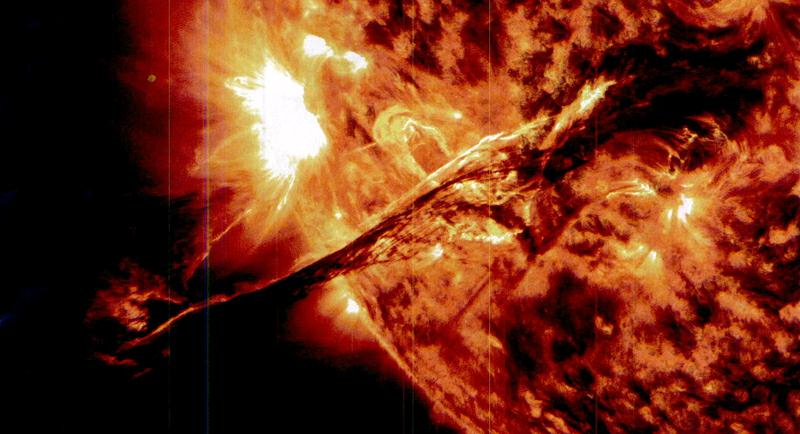

帕克號將執行一系列科學任務,例如測量太陽的電場和磁場、拍攝太陽結構和研究太陽風。如果一切順利,帕克號的觀測將有助于科學家破解兩個長期以來的奧秘:太陽風是怎樣被加速的?太陽最外層大氣——所謂的“日冕”(日冕是包裹太陽的等離子體。其他恒星也被這樣的“冕”包裹)的溫度,為什么比太陽表面的溫度高得多?日冕溫度高達170萬℃,而太陽表面溫度只有5526℃。有科學家說,這好比“水往山上流”。也有科學家說,這好比“把一只裝著水的壺放到一塊冰上,然后水開始沸騰”。言下之意:這根本就不該發生,卻為什么實際上發生了?endprint

要想回答這兩大問題,只有通過前往太陽風的誕生地附近,近距離觀測太陽。而這些問題的答案,并非只具有科學研究意義。太陽風聽起來蠻詩意的,但它絕非微風怡人。有時候,太陽噴射強烈的等離子體流,即日冕物質爆發。如果這些帶電粒子與地球大氣層的磁場相互作用,其在地球上形成的電流就可能讓電網的變壓器過載,還會損傷汽油和天然氣管道。此外,太陽風暴會擾亂通信及全球定位衛星,還可能以輻射威脅太空中的宇航員。2006年,一次強烈太陽爆發迫使國際空間站上的宇航員躲進氣閘艙和其他重點防護區域。現代太空探索需要把宇航員、人造衛星和飛行器送到太陽系中更遠的地方,這讓太空天氣預測(包括預測太陽爆發的概率)變得越發重要。

美國國家科學院最近的一項研究估計,如果不得到預警,一場巨型太陽事件僅對美國就可能致損2萬億美元,整個美國東海岸地區可能停電1年。美國宇航局因此表示,為了破解日冕奧秘,也為了保護人類文明免遭太空天氣事件威脅,該局決定發射帕克號去“觸摸太陽”。帕克號將專門攜帶的一個芯片上,裝載著尤金·帕克的多幅照片,以及他在1958年發表的那篇具有里程碑意義的太陽風論文。帕克號上還將安裝一面有著特殊意義的牌匾,美國宇航局已經邀請帕克本人撰寫牌匾上的銘文內容。

為了接近太陽,帕克號將環繞金星7圈,以確保自己能進入離太陽盡可能近的軌道。只有飛得離太陽足夠近,才能實地觀測到太陽風從亞音速加速至超音速的情況,才能飛到高能太陽粒子的誕生地。帕克號在發射時的自身重量為685千克,長度為3米,最大直徑2.3米,形狀為六角形。它從地球到太陽的旅途長達1.496億千米。為確保這趟漫長旅程順利,需要使用一系列太陽能電池板。帕克號搭載四部主要的科學儀器,分別是:場實驗儀,用于測量電場、磁場和波;集成科學調查裝置,用于觀測高能電子、質子和重離子;寬視場相機,用于為太陽拍照;太陽風電子和質子調查儀,用于為太陽風中的粒子計數。

日冕加熱之謎

太陽光球層(太陽表面)的溫度大約為5526℃,而光球層上方的日冕溫度高達100萬~200萬℃。日冕的極高溫說明,日冕不是由光球層的直接熱傳導來加熱的。

科學家推測,加熱日冕所需的能量是由光球層下面對流區的湍流運動提供的。科學家提出了兩種主要機制來解釋日冕加熱。第一種機制是波加熱,即對流區中的湍流產生聲波、引力波或磁流體動力波。這些波向上運動,在日冕中耗散,以熱量形式把能量沉積在周圍物質中。第二種機制是磁加熱,即通過光球層運動持續累積磁能,并且以大型太陽耀斑及大量類似但小規模事件——納耀斑的形式釋放磁能。

目前不清楚波是否是一種有效的加熱機制。除了阿爾芬波(沿磁力線運動的橫向電磁波)之外,所有波都被發現在到達日冕之前就會耗散或折射。另外,阿爾芬波在日冕中不容易耗散。因此,對日冕加熱之謎的現行研究都聚焦于耀斑加熱機制。但實際情況是否如此,有待帕克任務證實。endprint