文體意識下的中國古代文學教學

何亮

摘 要: 長期以來,受文學史編撰體例的影響,一些教師以時間為序,采用歷時性研究思路對每個時期作家、作品進行講解。這種授課方式割裂了各文體之間相互滲透、相互融合的關系,不利于對同一體裁作品進行深入的研究。教師作為教學的主導者,應采用歷時性與共時性相結合的教學方法,既將作家、作品置于文學史的宏觀視野加以考察,又關注相同體裁作品的特點及發展,讓學生全面認識古代文學的變化發展,領悟中國傳統文化的精髓和蘊意。

關鍵詞: 文體意識 文學史 跨界借鏡

中國第一部文學史的誕生時間學界尚有爭議,此問題暫且擱置不論。然早期的文學史著作,不論是林傳甲《中國文學史》、黃摩西《中國文學史》,還是竇士鏞(警凡)的《歷朝文學史》,受歷史分期法影響,大多以時間為序,按照先秦、兩漢、宋、元明清的體例加以編撰。此后,胡懷琛《中國文學史概要》、陳冠同《中國文學史大綱》、譚正璧《中國文學史大綱》等相繼問世,體例編排仍然沿襲了此前文學史的寫法。文學史的編撰雖有別于純粹的歷史,但也類屬于歷史學科,文學史家應具備史的眼光與見識:“以體制論,歷史與文學,亦不能組織……歷史亦多含文學性質……文學之演進,誠散見于歷史中,而歷史只能吸收之……歷史又僅為文學之一部分。”①按照歷史演進的不同階段劃分文學史,凸顯了文學發展“史”的性質。但文學史有獨特性,文學的特質讓不同時期的作家、作品因相同的文學體裁跨越時空進行對話。只有將同一體裁的作品置于同一范疇,才能更清晰地勾勒文學發展的本質。因此,中國古代文學教師授課時既要有史的宏觀視野,運用歷時性的研究方法對不同時期的作家作品縱向考察,又要共時地對同一體裁的作家作品進行比較、探討。

一、詩歌

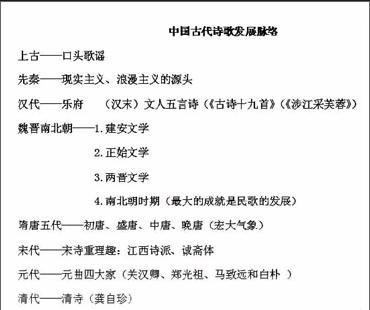

中國文學作品體裁的劃分,甚為煩瑣,比如詩歌,有四言、五言、七言、雜言,有敘事詩、抒情詩,有諷喻詩,有寫景抒情詩、詠史懷古詩、即事感懷、邊塞征戰詩,有古體詩、近體詩等,標準不一,分類迥異。教師講解時,如僅按文學史的編寫講解,就容易顧此失彼:只見作家、作品,詩歌的源流演變難以明晰,或者說詩歌被切割成破碎的版塊,不成系統。以宋代詩歌部分為例,宋代詩歌不同于唐代詩歌,在題材、寫作手法、形式等方面,尤其是詩歌創作理論,都彰顯了宋代文化的特點。將詩歌的前后發展、承襲用簡單的圖揭示,讓學生形成清晰的線索:

對詩歌發展脈絡形成清晰線索后,再重點關注每個時期的代表作家、作品及其創作理論。這樣,學生就不容易顧此失彼,將詩歌、散文、話本小說雜糅。同時,跳出作家、作品的局限,從醞釀文學作品的文化土壤、文化生態等方面更深層次地思考文學發展現象及問題。

二、散文

散文同屬正統文學,地位非常之高。歷朝歷代,撰寫散文,尤其是公文,是身為顯宦必備的技能。在科考時代,更是士子能否步入仕途的敲門磚。寫得一手好文章,是汲汲于仕途的文人們畢生的追求。“蘇文熟,吃羊肉;蘇文生,吃菜羹”的民間諺語,證實了人們對成就極佳的蘇軾文章的模仿、追捧。散文部分也是文學史著力之處。

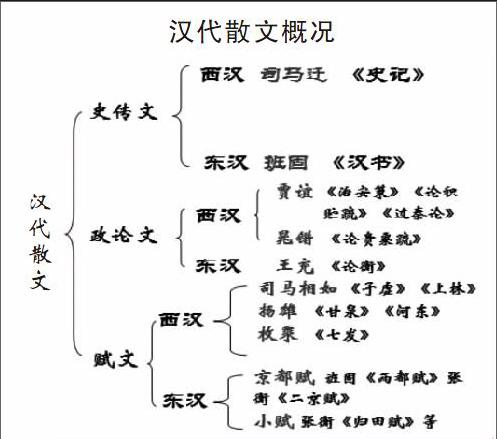

散文發展甚早,先秦時期就已誕生。根據現存文獻記載,片段的甲骨文為散文的雛形。后來發展到《尚書》,散文才脫離只言片語的片段,真正成篇。散文發展大致經歷了先秦、兩漢、魏晉南北朝、唐宋、元明清:先秦時期,歷史散文與諸子散文大行其道,為以后散文的發展奠定了堅實的基礎。由韓愈、柳宗元、蘇軾、歐陽修等大家的翹楚之作,都能看出先秦散文的影響。到了兩漢,隨著創作技巧、文體的逐步成熟、完善,散文的體裁逐漸增多,分類更加細致:有史傳文、政論文、賦文。兩相比較,不難發現,賦文是漢代賦作繁盛的文化背景下,借鑒散文,兩種文體“跨界借鏡”而誕生的新的散文體裁:

唐宋八大家的出現,在散文發展史上具有里程碑意義。此時的散文創作理論,“文以載道”“文以明道”“文道合一”等的提出,復古與革新并存。散文因政治的需要,因士大夫治理國政、振興國家的使命而相應發生變化。文學為政治服務的創作理念淋漓盡致地得到了詮釋。教師將散文文體作為一個整體傳授,便于學生更深層次地理解散文之間的前后承繼、散文理論的變化、散文創作與文化生態的關系等問題。

三、小說

小說地位卑微,長期處于“小道”“末技”的尷尬處境。一方面,為街談巷語,難以登大雅之堂。另一方面,諧謔、引人入勝的故事,又讓人愛不釋手。不受正統文學觀念束縛的創作理念,更讓小說發展勢頭欣欣向榮,在元明清時期達到頂峰,深受平民百姓、高官顯貴的喜愛。自從魯迅先生《中國小說史略》的出現,打破中國小說無史的局面后,小說成為文學史不可或缺的部分。

先秦小說以志人志怪為主。在文體觀念上,作家秉持“補史之闕”的理念,將小說等同于歷史。小說中千奇百怪的故事,作家當成實有其事。有良史之稱的干寶在《搜神記序》中就說到撰寫《搜神記》是為了“明神道之不誣”②。裴啟《語林》所載謝安之事,經謝安本人點破與事實不符,原本盛極一時而招致冷落。盡管小說家寫作小說尚處于不自覺時期,但有研究者將小說文體的確立定格于漢代。根據為桓談《新論》中的這一段話:“若其小說家,合叢殘小語,近取譬論,以作短書,治身理家,有可觀之辭。”③顯然,桓譚對小說的看法已突破了前人單純從內容層面定義的局限,小說概念已具有文體學意義:“桓譚進一步從文體學意義上對‘小說做了界定,即‘小說的文體特征是短小瑣屑,‘小說之小,已不再僅僅指內容上的,而且指形式上的。”④到了唐代,瀟灑豪邁的文人情懷,跋山涉水的游學,征奇話異的審美理趣等,讓唐人“有意為小說”,創作了委婉曲折、引人入勝的唐傳奇,標志著小說文體的真正獨立。

以文體意識用于中國古代小說教學,有利于學生理解小說的本質,認識到小說被人輕視——文人有意識創作——勸誡世眾、娛人心目、經國治世等小說觀念、功用的變化。

四、戲曲

戲曲的遭遇跟小說類似,首先被排除在正統文學之外,備受歧視,以致時人將戲曲表演家視為巫醫娼妓之流。戲曲并不是在宋元明清才開始產生的,它的歷史可上溯到萬物有靈的遠古時期。祭祀時娛神的儀式、舞蹈等是醞釀戲曲的土壤。授課時,教師僅根據文學史的內容講解,難以清楚地闡釋戲曲的本質、戲曲體制、表演方式的由來。

結語

小說、戲曲、詩歌、散文之間經常有借鑒、跨越現象。比如,散文與賦的結合,小說中移用詩賦,戲曲中夾雜韻文,散文采用小說諧謔筆法等。金人王若虛在《文辨》中有言:“或問文章有體乎?曰:無。又問無體乎?曰:有。然則果何如?曰:定體則無,大體須有。”⑤文體意識用于教學,既強化了各文體之間的內在聯系,又凸顯了各文體的特點。讓學生意識到各文體之間的畛域雖判然有別,但各文體之間并不是完全毫無關聯的。不僅文體與文體之間有千絲萬縷的聯系,同一文體的演進也受此前文體的影響,引導學生聯系當時社會的文化生態認識古代文學的變化發展,領悟中國傳統文化的精髓和蘊意。

注釋:

①黃人,著.江慶柏,曹培根,整理.黃人集[M].上海:上海文化出版社,2001:324-354.

②汪紹楹,校注.干寶,傳.搜神記[M].北京:中華書局,1979.

③[梁]蕭統,編.[唐]李善,注.文選[M].北京:中華書局,1977:264-265.

④景凱旋.唐代小說類型考論[J].南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學),2002(5):112.

⑤王若虛.滹南遺老集·卷三十七·文辨[M].北京:商務印書館,1935:225.

參考文獻:

[1]教育部人文社科重點研究基地復旦大學中國古代文學研究中心,編.第一屆全國高校中國古代文學科研與教學研討會論文集[C].上海:生活·讀書·新知三聯書店,2003.

[2]曾大興,紀德君,主編.古代文學教學創新與大學生能力建設[M].廣州:廣東高等教育出版社,2006.

[3]韓希明,主編.耕讀偶記·文學研究與教學[M].廣州:世界圖書出版廣東有限公司,2013.

[4]曹志平,主編.漢語言文學專業教學研究與改革探索[M].濟南:山東大學出版社,2014.