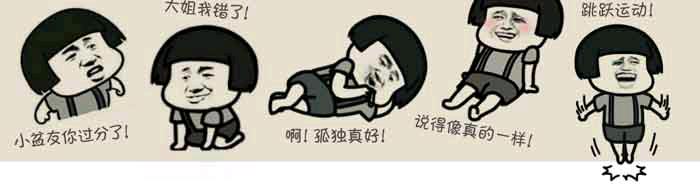

當表情包成為年輕人的“新語言”

曾于里

最近有一個新聞上了微博熱搜,即真人表情包不能亂用。葛優因“葛優躺”表情包,一紙訴狀將表情包發布者藝龍旅行網告上了法庭。這個新聞可謂是“叫醒夢中人”,因為時下的社交網絡中,表情包實在太多,表情包的使用頻率實在太高了,表情包已經成為許多人社交語言不可缺少的一部分。尤其是許多年輕人,“天可不聊,圖不可輸”,一言不合就發表情包。在此基礎上,表情包也衍生了許多網絡文化現象,比如之前“我們是誰”表情包在網絡上引起了病毒式傳播,幾乎各行各業的人都在用這個表情包自嘲。

表情包的流行是一個值得關注的文化現象,它是怎樣走紅的?作為一種敘事補充,它在豐富表達的同時,是否會帶來新的局限?

表情包進化史

表情包是什么?簡而言之,表情包就是利用圖片表示感情。表情符號并不是一開始就有的,它誕生于1982年,美國卡耐基·梅隆大學的Scott E. Fahlman教授在計算機科學社團首次使用了符號“:-)”。人類歷史上第一張電腦笑臉就此誕生。當時,他并沒有對這個表情太過認真,只是用它表達下自己高興的心情。這個無心之舉,開啟了表情包發展的第一階段。

表情包的第二個階段,就是emoji表情的出現。emoji,是日文“繪文字”的發音,它原是日本在無線通信中所使用的視覺情感符號,用圖形表達文字,如笑臉表示笑、蛋糕表示食物等。語言學家加文·盧卡斯寫了一本《繪文字的故事》,形容它們是有史以來成長最迅速的語言。當2011年蘋果公司發布的iOS5輸入法中加入了emoji時,大約只有10%的Instagram發言是帶表情的,如今這個數字已經超過了50%。

2015年,《牛津詞典》史無前例地選擇笑中帶淚的emoji表情作為年度漢字。據《牛津詞典》網站消息,科技公司SwiftKey通過數據分析了在全世界最受歡迎的emoji表情,由此得出2015年在全球范圍內,“喜極而泣的笑臉”是使用最多的emoji表情。總之,emoji已經在一定程度上代表了一種最廣泛又通俗易懂的世界語言,倘若你在社交媒體上看不懂emoji,可能就代表著你落伍了。

不過,在中國的互聯網上,僅僅懂得使用emoji是不夠的,更受年輕人歡迎的,是另外一種更為復雜的表情包,這是表情包發展的第三個階段。不同于emoji的中心化、統一化、數量有限(比如它們是系統自帶的),表情包是去中心化的,它可由網友自行創造,他們以時下流行的明星、語錄、動漫、影視截圖為素材,配上一系列相匹配的文字,就創造出了新的表情包。因此,表情包更為豐富、多元、個性化。

表情包一經誕生后,它就統治了中國年輕人的社交圈。騰訊曾做過一個《中國網民表情報告》,據統計,2014年QQ全年表情發送量超過5338億次,8億QQ網民中,超過90%在聊天時使用過表情;用戶越年輕,表情發送越頻繁,00后39次每月,90后25.2次每月。這還是3年前的數據,而最新的《中國青年網民網絡行為報告(2016—2017)》也顯示,聊天時使用表情符號,已是青年網民們必不可少的輸入習慣了。女性青年每人平均每天使用表情2.84次,而男性青年每人平均每天使用表情次數為0.74次,使用次數TOP10的表情符號里,“哭笑不得”的表情使用次數最多,總計高達75億次。

青年亞文化的縮影

為何表情包在社交網絡上受到年輕人歡迎?

從表情包的自身演變來看,敘事功能的拓展是其得以流行的關鍵因素。美國學者L.伯德惠斯特爾估計,在兩個人傳播的場合中,有75%的社會含義是通過非語言符號傳遞的。專門研究非語言符號的艾伯頓梅熱比也曾提出公式:溝通雙方互相理解=語調/語速(38%)+表情/姿態(55%)+語言內容(7%)。日漸豐富的表情包可涵蓋表情、姿態和語言內容,具備了獨立進行一場完整敘事的功能,所謂“一圖抵千言”,更貼近人際溝通的需求。加之隨著技術的發展,表情包的創作和開發的門檻降低,人人都可以成為表情包的創作者,更推動了表情包的流行。

但這似乎無法觸及問題的核心:為何年輕人使用表情高的頻率最高,而不是每個年齡段的數據相當?這應該結合年輕人的媒介背景和文化心理來考察。

對于1990年代之后出生的中國年輕人來說,相較于他們的長輩,他們的成長環境有了一個本質性的不同:他們生活在一個互聯網時代。這是一個信息爆炸、眾聲喧嘩的時代,單一口徑的聲音不再可能,這讓青年亞文化有了生長空間。

從廣義上來說,亞文化通常被定義為更為廣泛的文化的一個亞群體,這一群體形成一種既包括亞文化的某種特征,又包括一些其他群體所沒有的文化要素和生活方式。亞文化是區別于主流文化的存在,它帶有偏離性、邊緣性甚至挑戰性等特征。而青年亞文化,則是指以青年為創造主體的一種文化,它是“青年與主流秩序之間的抵抗、協商乃至斗爭的表征”。青年們在亞文化體系中,構建起了獨屬于他們的表達方式、社交方式、審美方式以及認同方式。

表情包是青年亞文化的一個濃縮。首先,它建諸網絡,作為互聯網時代的“原住民”,年輕人天然地與網絡有親緣關系,在整個互聯網“視覺化”的語境下,他們本就更青睞于生產、分享與閱讀省時省力、生動直觀的圖片內容。其次,表情包制作過程中,也可充分發揮年輕人的獨特個性與創造性,表情包充當了他們自由的二次創作。

亞文化往往與主流文化有所偏離和挑戰。中國傳統的社交方式,講究的是正襟危坐、是禮貌、是長幼有序、是客套,這本就令年輕人“反感”,尤其是在虛擬社交中,沒有了表情、聲調、停頓和其他語境線索,輕易讓聊天陷入尷尬,令人疲憊。但表情包給了年輕人一種抵抗和消解的方式。尷尬了,發一個表情包;不知道怎么應對了,發一個表情包;不想跟對方進一步聊天了,發一個表情包;無聊了,發一個表情包;想緩和氣氛了,發一個表情包……endprint

年輕人也在表情包的使用中,實現一種自我認同。時下的90后、00后多為獨生子女,他們的社交圈建立不是基于以前的血緣和地緣,而是建構于互聯網之上的趣味圈子,比如二次元的有自己的圈子,玩嘻哈的有自己的圈子;圈子不僅是興趣俱樂部,也是一種情感聯結和歸宿。如果身邊的同學都是表情包重度用戶,唯獨你不會使用、無法識別,那你可能就會被認為是“無趣”,并漸漸與他人脫節。

當然,亞文化常常也有幼稚、偏激、片面、娛樂至死的一面。表情包也是如此,它本身就是一種娛樂化、游戲化的表達方式,帶有惡搞屬性;配圖和文字的強烈反差,具有引人發笑的效果。在一個娛樂至死的年代,年輕人在不知不覺間也將一切都娛樂化了,任何圖片都可以成為他們制作表情包的素材(之前被廣泛批評的“慰安婦表情包”也是這么出現的)。這就需要主流文化的適時引導。

碎片化的表達

emoji、表情包儼然成為年輕人的一種新語言。對此,很多人持積極的態度,認為表情包極大豐富了敘事的功能。據《華爾街日報》報道,牛津大學出版社詞典部長卡斯珀就認為:“你們可以看到,傳統字母單詞如何在改變,以迎合21世紀快速、集中視覺需求的溝通。一個象形文字圖像,例如emoji表情,可以填補這些空白,它靈活、直接,可以為文字注入優美的語調。”

但也有人持不同意見。有表情包重度依賴者就曾這樣反躬自省,正因為對表情包太依賴了,我們所有的情緒,開心、亢奮、激動、憤怒、絕望、無助、失望、恐懼都用表情包替代了,以至于我們越來越不會說話了。一方面,表情包助長了我們表達的惰性,削弱了我們的文字表達能力,久而久之,表情包可以含糊應對的事情,我們就懶得用語言說清楚。另一方面,相對于語言表達的無窮無盡,表情包總歸是有限的、是制式化的,當我們的表達依賴于千篇一律的表情包時,我們表達出來的東西也隨之制式化了。表面上看似是交流了,可實際上我們不過是在“打太極”。

這就提醒我們思考,表情包的本質。它的確是一種新的“語言”表達,但這種表達卻是碎片化的。一來,這是互聯網的屬性決定的。互聯網的本質屬性之一,就是碎片化,浩如煙海的信息都是以碎片的形式呈現,信息與信息之間并沒有什么邏輯聯系。表情包也是如此,每個人手機庫里的表情包都是作為一張張獨立的圖片、一個個分散的數據而存在的,并沒有什么前后連貫性。

二來,它契合了現代人—尤其是互聯網上的“原住民”的思維方式。日本評論家東浩紀在《動物化的后現代—御宅族如何影響日本社會》中,將我們身處的后現代境況下的人類的意義讀取模式稱為“數據庫模式”,將今天的主體命名為“數據庫動物”。“數據庫模式”是相對于現代式的“樹狀圖模式”而言的,后者有一個由表及里、由深到淺的結構,這對應的是有深度的主體。但在“數據庫模式”中,表層只是一個又一個分散的小故事,深層并不提供有意義的大敘事。表情包其實就是數據庫,它們可以頻繁地插入多個場景,但并沒有什么連續性,背后也沒有什么“大的敘事”或深層結構。久而久之,人們的敘事和思維也碎片化、淺薄化了,主體也“動物化”了。

一個最直觀的對比是,再豐富的表情包,都無法直觀表達出“春江潮水連海平,海上明月共潮生”的意境,遑論“人生代代無窮已,江月年年只相似”的思考。有時候一個表情包勝過千言萬語,但千萬個表情包也無法代替筆者表達出此文所要傳遞的內容。因此,把表情包當作一種新的語言補充,未嘗不可。但當你發現除了表情包,你越來越不懂得把話說清楚時,你就得高度警惕了:你的表達能力是否在退化?endprint