綠色經(jīng)濟(jì)在實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展中的作用

塔瑪拉·維塔·伊夫娜·烏斯科娃著+劉長(zhǎng)松譯

[摘 要]本文聚焦可持續(xù)發(fā)展問題,強(qiáng)調(diào)環(huán)境污染的嚴(yán)峻形勢(shì),指出繼續(xù)忽視環(huán)境因素可能會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生各種負(fù)面影響。綠色經(jīng)濟(jì)是全球經(jīng)濟(jì)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。本文特別關(guān)注俄羅斯聯(lián)邦向綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的相關(guān)問題,為俄羅斯實(shí)施綠色經(jīng)濟(jì)原則向可持續(xù)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型提出了一系列重要的目標(biāo)和對(duì)策。

[關(guān)鍵詞]可持續(xù)發(fā)展;環(huán)境問題;綠色經(jīng)濟(jì)

20世紀(jì)80年代末到90年代初期,聯(lián)合國(guó)制定了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的概念性方法——可持續(xù)發(fā)展模式。21世紀(jì),可持續(xù)發(fā)展問題仍然是全球范圍內(nèi)最突出的問題之一,這是因?yàn)樯鐣?huì)發(fā)展在一定程度上取決于全球化進(jìn)程。盡管全球化的先決條件和一些特征實(shí)際上存在于整個(gè)人類歷史中,但是要意識(shí)到,這種模式在過去的二十五年里才成為現(xiàn)實(shí)。

需要注意的是,可持續(xù)發(fā)展是資源開發(fā)、投資方向、技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)與社會(huì)福利和生態(tài)平衡協(xié)調(diào)的變化過程,增強(qiáng)了當(dāng)前和未來潛在的價(jià)值。對(duì)“可持續(xù)發(fā)展”的解釋,意味著需要提出覆蓋經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)過程等非常復(fù)雜的戰(zhàn)略目標(biāo)。對(duì)此,世界環(huán)境與發(fā)展委員會(huì)的報(bào)告提出了以下目標(biāo)①:

1.加快增長(zhǎng)過程。這意味著需要減少經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和欠發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)量不合理的比例。

2.增長(zhǎng)質(zhì)量的變化。可持續(xù)發(fā)展要求改變?cè)鲩L(zhǎng)的質(zhì)量與內(nèi)容。

3.滿足人類的基本需要。

4.實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的人口增長(zhǎng)。

5.保護(hù)和加強(qiáng)資源基礎(chǔ)。

6.重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)控制。

7.將環(huán)境和經(jīng)濟(jì)問題納入決策過程。

然而,2012年6月在里約熱內(nèi)盧舉行的聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展大會(huì)(“里約+20”)上,人們認(rèn)識(shí)到可持續(xù)發(fā)展在過去二十年的實(shí)施結(jié)果令人失望:不可持續(xù)的趨勢(shì)仍然存在,甚至更加激化。造成這一結(jié)果的主要原因是存在一種普遍的誤解,認(rèn)為只有在解決基本經(jīng)濟(jì)問題后才需要重視環(huán)境問題,同時(shí)也認(rèn)為環(huán)境問題是多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家的問題。

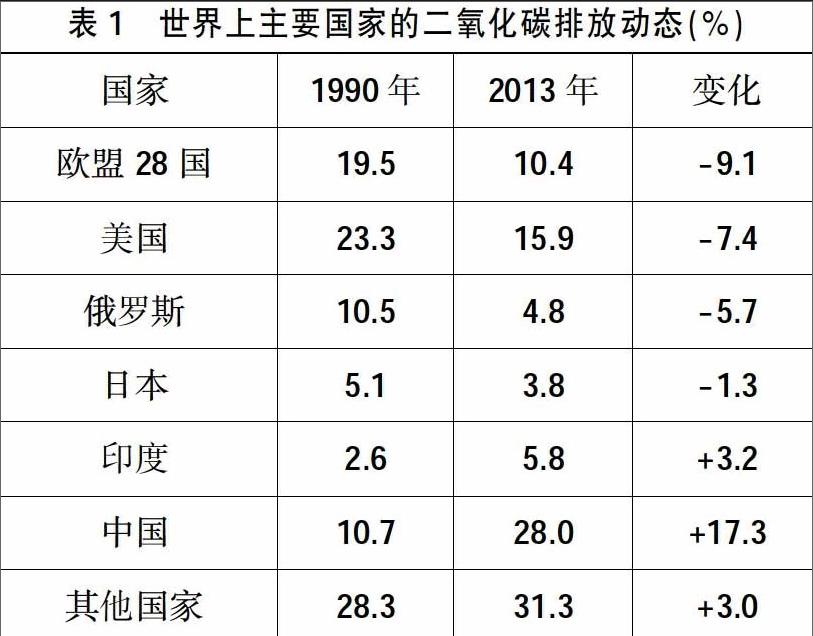

可持續(xù)發(fā)展往往等同于GDP增長(zhǎng)、利潤(rùn)最大化、資金流動(dòng)等財(cái)務(wù)指標(biāo),而增長(zhǎng)的質(zhì)量和成本,特別是環(huán)境和社會(huì)成本經(jīng)常被忽視。追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),大大增加了環(huán)境負(fù)擔(dān)。忽視環(huán)境問題不僅破壞了生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)性,而且對(duì)人類健康也造成了負(fù)面影響。根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(經(jīng)合組織)的預(yù)測(cè),到2060年,空氣污染可能會(huì)造成600萬(wàn)—900萬(wàn)人過早死亡,每年損失達(dá)2.6萬(wàn)億美元,相當(dāng)于全球GDP的1%①。這將對(duì)中國(guó)、俄羅斯、印度、韓國(guó)、東歐和里海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果。同時(shí)空氣污染問題并沒有減少。所有空氣污染物排放量中約有2/3來自西方發(fā)達(dá)國(guó)家,主要污染物包括二氧化碳、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳。根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)的統(tǒng)計(jì)②,中國(guó)、美國(guó)、歐盟和印度產(chǎn)生的碳排放量最多。世界主要國(guó)家的二氧化碳排放數(shù)據(jù)變化如表1所示。

大氣中高濃度的二氧化碳是引起氣候變化的重要原因之一。針對(duì)這一嚴(yán)重問題,2015年全球150個(gè)國(guó)家的領(lǐng)導(dǎo)人在巴黎舉行會(huì)議,簽署了新的氣候協(xié)議。

俄羅斯總統(tǒng)弗拉基米爾·普京指出,他預(yù)計(jì)新氣候協(xié)議的長(zhǎng)期目標(biāo)是到21世紀(jì)末將全球溫度上升限定在2°C以內(nèi),這應(yīng)該是“全面、有效和公平”的。中國(guó)為實(shí)現(xiàn)2030年排放目標(biāo)也將實(shí)施一系列減排措施,屆時(shí)中國(guó)將在2005年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值碳排放的基礎(chǔ)上減排60%—65%③。

除空氣污染和氣候變化外,在目前的發(fā)展階段,全球社會(huì)還面臨著各種環(huán)境變化,如土地污染、土壤覆蓋、淡水枯竭、世界海洋污染、臭氧層破壞和生物多樣性枯竭等環(huán)境問題。因此,尋找減少環(huán)境負(fù)擔(dān)并轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展模式的方法,顯得尤為重要。

向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)是發(fā)展“綠色”經(jīng)濟(jì)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署(環(huán)境規(guī)劃署)的報(bào)告,在“里約+20”的框架內(nèi),綠色經(jīng)濟(jì)被定義為改善人口福利,確保社會(huì)公平正義,同時(shí)大大減少環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境惡化的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式④。這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式最重要的特點(diǎn)是:有效利用自然資源,保護(hù)和增加自然資本,減少污染,低碳排放,預(yù)防生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)和生物多樣性喪失,收入和就業(yè)增長(zhǎng)。綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)是能源效率的根本改善。在這方面,“低碳經(jīng)濟(jì)”一詞日益普及。

“里約+20”報(bào)告強(qiáng)調(diào),向綠色經(jīng)濟(jì)過渡將取決于自然、人類、物質(zhì)(人造)和制度資本,社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和優(yōu)先事項(xiàng),社會(huì)環(huán)境文化的具體特征。

參加“里約+20”的許多主要國(guó)家正在積極制定反危機(jī)方案,大多數(shù)側(cè)重于環(huán)境問題。20國(guó)集團(tuán)成員國(guó)分配了33億美元的近16%,用于采取經(jīng)濟(jì)刺激措施并進(jìn)行“綠色”投資⑥。根據(jù)匯豐銀行的研究報(bào)告顯示,反危機(jī)一攬子措施中的環(huán)境投資比重分別為:美國(guó)、加拿大和德國(guó)為8%—13%,法國(guó)為21%,中國(guó)為38%,韓國(guó)為81%⑥。根據(jù)美國(guó)2009年通過的《美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與再投資法》,聯(lián)邦政府應(yīng)投資900億美元用于促進(jìn)綠色企業(yè),技術(shù)、能源效率的創(chuàng)新和增長(zhǎng),并增加“綠色”就業(yè)崗位數(shù)量⑦。斯堪的納維亞國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了根本性重組,重點(diǎn)支持環(huán)境友好的新生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品和服務(wù)生產(chǎn)行業(yè)。在危機(jī)中,這種重組是通過政府對(duì)先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持來實(shí)現(xiàn)的,而對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的支持卻很少。通常認(rèn)為,綠色產(chǎn)業(yè)的乘數(shù)效應(yīng)要比其他工業(yè)部門高出8—10倍①。

國(guó)際文件廣泛使用諸如“綠色”產(chǎn)業(yè)、“綠色”市場(chǎng)、“綠色”就業(yè)和其他包括綠色形容詞的術(shù)語(yǔ),且越來越多地提及“綠色”創(chuàng)新,這主要是指對(duì)環(huán)境影響最小的新技術(shù)(如替代能源、電子運(yùn)輸、生物燃料等)。

要實(shí)施新的“綠色”經(jīng)濟(jì),必須通過投資可再生能源和資源節(jié)約,來盡量減少不可再生的礦產(chǎn)資源用于發(fā)電。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),必須動(dòng)員和重建全球經(jīng)濟(jì),加大對(duì)環(huán)保技術(shù)和“自然”基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度,鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)綠化。所有這些措施將有助于降低能源的需求、成本以及其價(jià)值。據(jù)環(huán)境署介紹,若將全球GDP的2%用于10個(gè)經(jīng)濟(jì)部門的綠色發(fā)展,就足以改變?nèi)虬l(fā)展的性質(zhì)。啟動(dòng)減少溫室氣體排放的機(jī)制,有利于高效利用資源,防止出現(xiàn)全球氣候變化的災(zāi)難性后果②。endprint

許多國(guó)家已經(jīng)在綠色經(jīng)濟(jì)原則下實(shí)施反危機(jī)方案。例如,中國(guó)計(jì)劃投資至少3萬(wàn)億元人民幣(約4680億美元)實(shí)施下一個(gè)五年計(jì)劃中的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目③。2015年3月,中共中央和國(guó)務(wù)院聯(lián)合印發(fā)的由中共中央政治局審議通過的《加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》),表明了中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人了解解決重大環(huán)境問題的必要性。改革的主要思想是將環(huán)境價(jià)值和目標(biāo)引入社會(huì)和人類發(fā)展的各個(gè)方面。《意見》提出了建立環(huán)境責(zé)任制和新環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等10項(xiàng)嚴(yán)厲措施,分別涉及能源效率、資源節(jié)約型技術(shù)、非廢物生產(chǎn)、環(huán)境區(qū)域劃分、對(duì)自然保護(hù)區(qū)引入可接受的負(fù)荷限制以及將環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)納入所有公務(wù)人員的評(píng)價(jià)體系等。總而言之,《意見》中有30個(gè)目標(biāo)被認(rèn)為是國(guó)家規(guī)劃的“路線圖”④。

對(duì)于俄羅斯聯(lián)邦來說,綠色經(jīng)濟(jì)概念的形成至關(guān)重要。俄羅斯聯(lián)邦總理梅德韋杰夫代表俄羅斯在里約熱內(nèi)盧(2012)聯(lián)合國(guó)會(huì)議上強(qiáng)調(diào):“社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然是不可分割的。這就是為什么我們需要一種能夠確保社會(huì)福利而不會(huì)對(duì)自然形成過度壓力的新的發(fā)展模式。另一方面,經(jīng)濟(jì)利益和自然保護(hù)要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期平衡。也有必要確保強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新和節(jié)能的所謂‘綠色經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)對(duì)所有國(guó)家都是有用的。”⑤

俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)弗拉基米爾·普京多次表示,要持續(xù)強(qiáng)調(diào)俄羅斯經(jīng)濟(jì)避免陷入原材料出口模式的重要性。2008—2009年全球危機(jī)進(jìn)一步確認(rèn),俄羅斯形成的原材料出口模式已難以為繼。以下一些負(fù)面趨勢(shì)就證明了這一點(diǎn):

第一,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。2010年開始的危機(jī)后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐漸放緩,被經(jīng)濟(jì)衰退取代。2015年GDP下降了3.7%;而針對(duì)2016年的初步估計(jì),將下降1.8%;2017年,預(yù)計(jì)未見明顯的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

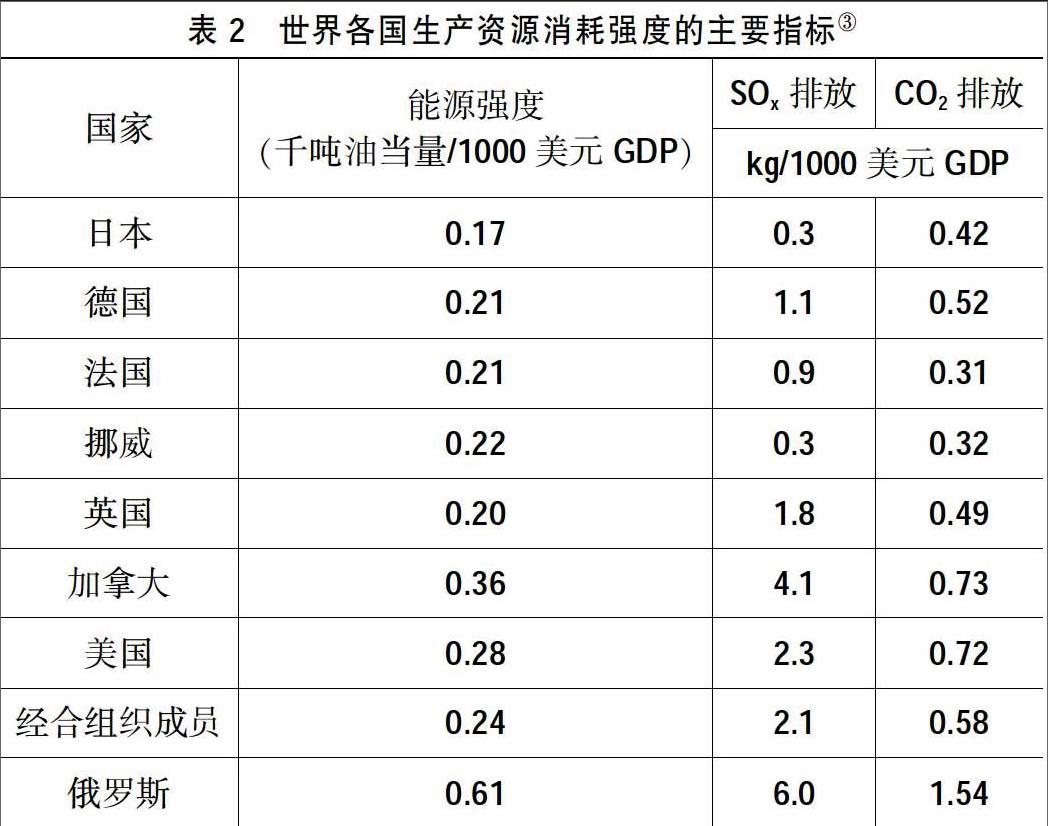

第二,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性變化增加了自然開采和污染行業(yè)的比例。俄羅斯總統(tǒng)普京在《關(guān)于我們的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)(2012年)》中描述了目前的形勢(shì)是“大規(guī)模去工業(yè)化”的結(jié)果,強(qiáng)調(diào)“經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)存在嚴(yán)重扭曲”①。過去四年來,這種形勢(shì)與趨勢(shì)沒有發(fā)生改變。據(jù)高等經(jīng)濟(jì)學(xué)院專家介紹,在危機(jī)期間,俄羅斯經(jīng)濟(jì)的第一產(chǎn)業(yè)達(dá)到歷史最高水平,但第二產(chǎn)業(yè)大幅惡化,現(xiàn)在處于最低水平。因此,在危機(jī)期間,第一產(chǎn)業(yè)的份額平均增長(zhǎng)了4%,第二產(chǎn)業(yè)的比重平均下降了9.3%②,其結(jié)果是溫室氣體排放和大量的資源密集型產(chǎn)業(yè)仍然存在。據(jù)工業(yè)部門統(tǒng)計(jì),主要排放源是冶金,其對(duì)2014年溫室氣體排放總量的貢獻(xiàn)達(dá)到41.8%;另一個(gè)主要來源是化學(xué)工業(yè),占總排放量的比例為26.8%;礦產(chǎn)品生產(chǎn)中溫室氣體排放的份額為25.1%。對(duì)于反映資源密集型生產(chǎn)的能源強(qiáng)度,硫氧化物和二氧化碳(SOx和CO2)等排放指標(biāo),俄羅斯聯(lián)邦與其他國(guó)家相比要高得多(如表2所示)。這些數(shù)據(jù)表明,俄羅斯的優(yōu)先目標(biāo)是減少能源強(qiáng)度,對(duì)于具體產(chǎn)品的具體排放水平,要盡快趕上經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)類似的國(guó)家的水平。

導(dǎo)致這種情況的原因之一是俄羅斯經(jīng)濟(jì)中高科技和知識(shí)密集型行業(yè)所占份額偏低。到2016年底,國(guó)內(nèi)高技術(shù)和知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)的份額僅為22.3%。

第三,由于設(shè)備的物理折舊較高,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)仍然較大。據(jù)羅斯斯塔特說,俄羅斯聯(lián)邦的資本資產(chǎn)折舊在2015年初達(dá)到了50%④。眾所周知,生產(chǎn)資產(chǎn)大量折舊是生產(chǎn)效率低下、生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力不足以及環(huán)境事故和災(zāi)害事件日益增多的原因。

第四,環(huán)境污染會(huì)對(duì)人類健康產(chǎn)生嚴(yán)重的影響,也會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)造成負(fù)面影響。據(jù)專家評(píng)估,俄羅斯與空氣和水污染有關(guān)的衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)成本平均占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的4%—6%⑤。

目前俄羅斯聯(lián)邦已有綠色經(jīng)濟(jì)的法律基礎(chǔ)。俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)批準(zhǔn)了到2030年俄羅斯聯(lián)邦環(huán)境發(fā)展的國(guó)家政策原則,通過了俄羅斯聯(lián)邦2020年水戰(zhàn)略、俄羅斯聯(lián)邦2030年能源戰(zhàn)略、俄羅斯聯(lián)邦氣候原則、俄羅斯聯(lián)邦2030年水文氣象活動(dòng)戰(zhàn)略(考慮到氣候變化方面)以及2020年特別保護(hù)自然資源的發(fā)展概念。

2013年,政府通過了《關(guān)于落實(shí)俄羅斯綠色經(jīng)濟(jì)原則的宣言》,旨在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)活動(dòng),確保在健康環(huán)境的基礎(chǔ)上創(chuàng)造高水平的生活質(zhì)量、更高的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度,為子孫后代認(rèn)真合理地利用自然資源,國(guó)家遵守國(guó)際環(huán)境責(zé)任。以下政策方向也將有助于實(shí)施綠色經(jīng)濟(jì)原則:增加對(duì)生態(tài)技術(shù)的投資;改善廢物處理方法;支持新技術(shù)范式的環(huán)境商業(yè)活動(dòng);實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)付款機(jī)制;創(chuàng)造環(huán)境商品和服務(wù)市場(chǎng)吸引資本進(jìn)入;創(chuàng)造額外的“綠色”就業(yè);創(chuàng)造具有潛在GDP增長(zhǎng)的新型創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。

到2016年12月底,俄羅斯總統(tǒng)普京為了俄羅斯聯(lián)邦后代的利益舉辦了國(guó)務(wù)會(huì)議,會(huì)議的主要目的是研究俄羅斯如何逐步過渡到可持續(xù)發(fā)展模式。弗拉基米爾·普京特別提到了俄羅斯最棘手的環(huán)境問題,提出了解決辦法及達(dá)成目標(biāo)。他說:“目前有毒排放的情況仍然極度嚴(yán)峻。一半的城市人口暴露于高水平的空氣污染中,其中個(gè)人和公共交通工具的貢獻(xiàn)在50%至90%之間。目前地表水中有相當(dāng)一部分被認(rèn)定為‘污染和‘極度污染,7%的居民缺乏優(yōu)質(zhì)的飲用水。幾乎所有地區(qū)都存在土壤和土地退化的趨勢(shì)。如果我們針對(duì)以上提到的重要戰(zhàn)略目標(biāo)繼續(xù)采取權(quán)宜之計(jì),那么到2050年,污染物和溫室氣體排放將達(dá)到臨界點(diǎn)。這就是為什么有必要將削減污染和排放加倍的重要原因。”①俄羅斯總統(tǒng)還強(qiáng)調(diào),“2017年被宣布為環(huán)境年”,環(huán)境領(lǐng)域被認(rèn)為是最近批準(zhǔn)的俄羅斯科技發(fā)展戰(zhàn)略的優(yōu)先事項(xiàng)。

普京還明確了其他一些針對(duì)環(huán)境問題需要實(shí)現(xiàn)的主要目標(biāo):通過工業(yè)技術(shù)現(xiàn)代化實(shí)現(xiàn)水土流失和有機(jī)物排放量的大幅度削減,實(shí)施最佳可行技術(shù);改善生態(tài)信息系統(tǒng);中和生產(chǎn)和消費(fèi)廢物;鼓勵(lì)公民和公共組織積極參與不同的社會(huì)項(xiàng)目,包括旨在解決環(huán)境問題的項(xiàng)目。

本次會(huì)議許多與會(huì)者的講話都致力于向綠色經(jīng)濟(jì)過渡。

為了確保向可持續(xù)發(fā)展的過渡,有必要通過增加對(duì)人力資本和實(shí)物資本的投資,來彌補(bǔ)俄羅斯自然資本的枯竭。在這方面,要大力增加科技教育、醫(yī)療保健、創(chuàng)新發(fā)展投入、發(fā)展專項(xiàng)基金等,如許多國(guó)家已經(jīng)設(shè)立的未來基金。

現(xiàn)代化還要求對(duì)經(jīng)濟(jì)體系全面的物質(zhì)基礎(chǔ)進(jìn)行更加激進(jìn)的技術(shù)更新,這對(duì)向綠色經(jīng)濟(jì)過渡具有重要意義。投資經(jīng)濟(jì)中資源節(jié)約與結(jié)構(gòu)性重建,從根本上改變其技術(shù)基礎(chǔ),確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好、可持續(xù)性和降低自然強(qiáng)度,從而盡量減少環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),消除未來工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的負(fù)面環(huán)境成本。

因此,綠色經(jīng)濟(jì)應(yīng)被視為向可持續(xù)發(fā)展過渡的框架。為了把它引入到俄羅斯,首先要改變俄羅斯當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,扭轉(zhuǎn)環(huán)境惡化的趨勢(shì)。在這個(gè)過程中,最關(guān)鍵的應(yīng)該是從廣泛的原材料出口經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式向現(xiàn)代化、綠色經(jīng)濟(jì)以及確保環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)型。endprint