延續性護理干預對腦卒中患者日常生活活動能力的影響

崔靜舒,盧清朗,郭巧容,何小青

(廣東省湛江中心人民醫院,廣東 湛江 524037)

延續性護理干預對腦卒中患者日常生活活動能力的影響

崔靜舒,盧清朗,郭巧容,何小青

(廣東省湛江中心人民醫院,廣東 湛江 524037)

目的 探討延續性護理干預對提高腦卒中患者日常生活活動能力的效果。方法 選擇2015年1月1日至2016年12月31日因腦卒中在我院神經內二科住院后出院的患者100例作為研究對象,采用等組實驗研究法,將2015年出院的患者50例設為對照組,將2016年出院的患者50例設為實驗組。對照組給予常規護理干預,實驗組給予延續性護理干預,干預前后對兩組基本生活活動能力(BADL)和輔助生活活動能力(IADL)進行評分。所得數據采用SPSS 19.0軟件進行統計分析,并評價。結果 干預前兩組患者BADL和IADL評分無顯著性差異(P>0.05);干預后實驗組患者BADL和IADL評分顯著提高,與對照組比較具有顯著性差異(P<0.01)。結論 延續性護理重視患者能力培養,有利于提高患者能力訓練依從性和日常生活活動能力。

延續性護理干預;腦卒中;日常生活活動能力

腦卒中具有高發病率、高致殘率和高死亡率的臨床特點,患者多伴有不同程度的功能障礙,嚴重影響日常生活活動能力,給患者家庭帶來了沉重負擔[1,2]。由于腦卒中患者發病后6個月內多出現運動、語言、情感等障礙,生活能力和自理能力較差,僅通過住院期間的治療與護理難以達到康復效果,患者必須進行長時間的功能鍛煉和康復治療才能逐漸提高生活能力[3]。延續性護理改變了以往患者出院就終止了護理服務模式,而是將護理延續到家庭[4]。我科自2016年1月起嘗試對腦卒中出院患者實施延續性護理干預,在提高患者日常生活活動能力方面取得了明顯效果,現報告如下。

1 對象與方法

1.1 對象

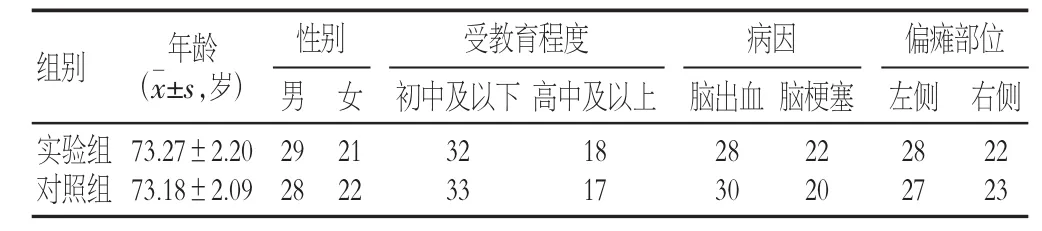

納入標準:經C T或M R I檢查確診為腦出血或腦梗死偏癱患者,符合全國第四屆腦血管病會議制定的腦卒中診斷標準,且治療后病情穩定出院,有肢體功能障礙,既往無精神病史、癡呆病史,無嚴重認知障礙,排除重復入院病例。選擇2015年1月1日至2016年12月31日在我院神經內二科住院后符合納入標準的出院患者100例作為研究對象,采用等組實驗研究法,將2015年出院的患者50例設為對照組,將2016年出院的患者50例設為實驗組。兩組平均年齡、性別、受教育程度、病因、偏癱部位比較,差異無顯著性(P>0.05,見表1)。

表1 兩組患者一般資料比較(n)

1.2 方法

1.2.1 對照組 給予常規護理干預,輔以生活護理和肢體功能鍛煉,提供康復護理信息與回家康復鍛煉方法,對患者進行心理安慰,并解答患者疑問。囑咐患者一周后返回復查,若身體不適、感覺異常需及時就醫,3個月后返回評估護理效果。

1.2.2 實驗組 給予延續性護理干預,3個月后觀察效果。延續性護理干預措施具體如下:(1)組建延續性護理小組,由5名有豐富護理經驗、服務態度好的護理骨干組成,選舉其中一名能力較強的高職稱護士擔任小組長,邀請主管醫生和康復治療師(各一名)參加,護士長參與管理。(2)責任護士在患者出院前3天向其講解延續性護理的宗旨和服務內容,爭取患者及家屬的理解與配合,認真填寫患者相關資料(如姓名、性別、年齡、聯系電話、住址、診斷、肢體活動情況等),并將為患者設計的個性化延續護理方案制定成處方,內容涉及患者出院后的日常生活活動。如刷牙、洗漱、穿脫衣服等日常活動,用患肢完成或強化訓練,3次/d,每次20min;利用B ob a t h握手法用健肢帶動患肢上舉,3次/d,每次10min;訓練臥位下屈髖伸膝和伸髖屈膝,兩動作交替,各20下,2次/d,每次10min;自行或借助工具早晚散步,2次/d,每次40min。(3)出院當天評估患者肢體活動能力情況,了解其對運動功能訓練的認知、態度、行為以及對處方的執行程度,告知延續性護理的具體計劃,了解患者對計劃的接受程度與回歸社會的心態。(4)電話熱線隨訪。科內派專人負責電話回訪跟進,每月兩次,了解患者出院后0、1、3個月的肢體活動能力、合理膳食、定期作息等情況,給予洗澡、穿衣、運動、進食、娛樂等日常生活指導。(5)微信平臺互動。建立醫護患微信群,醫護人員通過微信向患者及其家屬講解康復訓練相關知識和注意事項,宣傳健康信息,指導營養飲食,并疏通其心結等,患者及其家屬也可向醫護人員討教康復中遇到的問題。(6)定期復查并隨訪。告知患者我院是腦卒中基地醫院以及各專家門診出診時間,患者可根據自身需求前來就診。鼓勵患者盡量自己活動,鍛煉自理能力,不要太依賴他人,這樣才能更好地恢復和重返社會。若患者出現肺炎、壓瘡并發癥以及異常情況時,如嗜睡、頭暈、嘔吐、胸悶等,要及時就診,患者家屬要明確中風先兆征象,及早發現患者病情,促使患者提前治療。

1.3 效果評價

1.3.1 基本生活活動能力(Basic Activities of Daily Living,BADL)[5]評定 BADL反映較粗大的運動功能,指最基本的生存及生活活動,包括自理活動(如進食、洗澡、穿衣、如廁等)和功能性移動(如床上活動、行走、上下樓梯等)。評價結果:總分60分以上表示患者基本可以自理,40~60分表示需要幫助,20~39分表示很需要照顧,20分以下表示生活完全需要照顧。

1.3.2 輔助生活活動能力(Instrnumental Activities of Daily Living,IADL)[5]評定 IADL反映較精細的運動功能,能客觀反映患者日常生活及社交能力。評價標準:最高分為126分,最低分為18分,得分越高表明輔助生活活動能力越強。

1.4 統計學方法

使用SPSS 19.0統計軟件對數據進行統計分析,以(x±s)表示本研究中的計量資料,并采用t檢驗,P<0.05為差異有顯著性。

2 結果

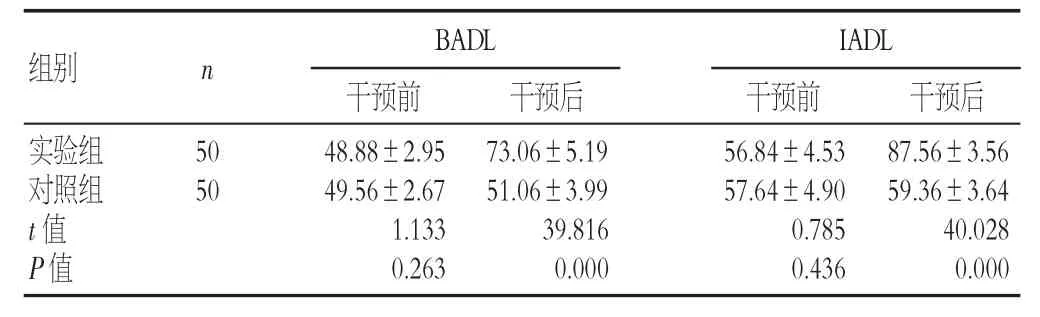

干預前兩組患者BADL和IADL評分均無顯著性差異(P>0.05),干預后實驗組BADL與IADL評分明顯高于對照組(P<0.01,見表 2)。

表2 干預前后兩組患者BADL和IADL評分比較(x±s,分)

3 討論

據報道[6,7],延續性護理最早于1947年在美國的一項報告中被提出,直到2003年其概念逐漸被完善。延續性護理在我國起步晚,目前尚處于摸索階段。針對腦卒中患者的延續性護理干預也僅限于模糊的認識、經驗性嘗試或實驗行為,其體系構建還不完善。由于醫療資源有限,腦卒中患者在急性期治療后大多轉回家中進行康復。但腦卒中有高復發性,可使患者出現身體殘疾,而家屬缺乏專業護理知識,無法幫助患者進行精細、專業的動作訓練。因此,本課題以腦卒中出院患者為研究對象,嘗試將延續性護理應用于患者運動功能康復中。

延續性護理干預就是在患者出院后繼續為其提供護理服務,將專業護理延伸至患者家庭。本課題研究過程中,首先組建延續性護理小組,在患者出院前3天做好計劃,制定運動功能訓練處方,叮囑患者在康復運動中以固定模式嚴格執行,并形成習慣。出院當天了解患者對運動功能訓練的認知、態度和行為,幫助其確定返回家庭后的生活模式。同時,通過電話、微信、隨訪等保持護患互動,患者若有疑問或出現不適可及時與護士聯系,以此帶動患者及其家屬主動關注疾病、積極面對困難,提高患者能力訓練的依從性。這需要護士、醫生、物理治療師等多專業人員合作,為患者提供綜合性醫療服務,促進疾病的正向發展[8]。科內建立的延續性護理小組有醫生、護士、康復師、患者及其家屬參與,能使患者的家庭康復指導更人性化、專業化。此外,延續性護理模式中還建立了護理管理檔案,避免患者資料遺漏,對于遵醫行為較差者,醫護人員主動服務,措施更到位,效果更顯著。對照組采用傳統護理模式,患者出院后只能通過回院復診來延續治療和獲取相關康復信息,得不到及時的康復指導,可能會導致出現各種并發癥,延誤康復。本研究結果顯示,干預前兩組患者BADL和IADL均處于低水平狀態,生活不能自理,且評分差異不大;干預后實驗組BADL和IADL評分明顯高于對照組,說明實施延續性護理干預可有效提高患者日常生活活動能力。

綜上所述,延續性護理重視患者能力培養,通過對出院患者采取多種途徑的干預,讓其得到了專業醫護人員的指導,拉近了護患之間的距離,使患者得到了更多安全感、滿足感和歸屬感,從而提高了其能力訓練依從性與日常生活活動能力。

[1]李梅珠,蔡冬雪,韓文聰.腦卒中病人延續護理方案的建立和應用效果臨床評價[J].全科護理,2016,14(15):1519-1524.

[2]梁丹,白玉龍.腦卒中后患者日常生活活動能力的康復訓練[J].上海醫藥,2017,35(1):3-7.

[3]陳谷蘭,李壯苗,何瓊霞.腦卒中患者院外延續性護理需求的質性研究[J].齊魯護理雜志,2015,14(15):1519-1524.

[4]張素君.延續性護理干預對2型糖尿病患者依從性及生活質量的影響[J].中醫臨床研究,2016,8(19):140-141.

[5]盧清朗,劉善銘,陳海清,等.個性化康復訓練處方對腦卒中后肩手綜合征患者的影響[J].臨床心身疾病雜志,2015,21(Z1):157-158.

[6]潘靜,王亞娟.延續性護理在結直腸癌腸造口患者中的應用[J].臨床合理用藥,2016,9(12A):97-98.

[7]陳鴻梅,蘭鴻,鐘澤清.腦卒中患者延續護理方案的建立及效果評價[J].中華現代護理雜志,2016,22(22):3122-3125.

[8]盧清朗,郭巧容.量化護理訓練對腦卒中患者康復效果的影響[J].廣東醫學院學報,2013,31(3):276-277.

R473.2

B

1671-1246(2017)19-0154-02