地方普通高校轉型發展的動力機制研究

邵長蘭

摘要:推動部分普通本科高校向應用型高校轉變是當前我國高等教育改革的重點,也是建構現代職業教育體系的重要舉措。但高校轉型還存在諸多困境,其中,動力機制不協調,還沒有形成動力合力是造成困境的重要原因。基于行動者網絡理論的分析,高校轉型中行動者網絡的異質性及其反身建構是導致動力機制不協調的重要因素。

關鍵詞:地方普通高校;轉型發展;動力機制;行動者網絡

中圖分類號:G710 文獻標識碼:A 文章編號:1672-5727(2017)10-0010-05

地方普通本科高校向應用型高校轉型是當前我國高等教育改革的一個重點。高校轉型涉及面甚廣,需要政府、相關院校、行業企業、社會組織、受教育者及家長等多元行動者(即轉型的動力要素)共同參與。從根本上講,轉型就是優化這些高等院校的生態環境,廣泛開展產教融合、校企合作,形成有利于培養應用技術型人才的教育生態環境。從這一意義上來說,轉型發展是一個漸進而非躍進的過程,是教育生態環境的重建,更是教育理念的轉變。這種重建和轉變需要各參與主體的合作,形成推動轉型的動力“合力”機制:政府進行頂層設計,通過制度安排推進高校轉型;企業通過市場需求導向,積極參與高校轉型;社會提供寬松支持的文化氛圍,助推高校轉型;高校追求內涵式發展,提高辦學質量和社會服務能力,實現高校自主發展。

從實際運作的角度來看,對于這些高校,轉型是一種顯性的制度安排,還沒有激發起自覺的發展內動力,各參與主體也還沒有形成推動轉型的動力“合力”。政府的政策初衷是不容置疑的,如果它的政策預期不能完全實現,除了政策文本自身不完善,社會文化環境不利等因素外,根本還是轉型動力機制不協調。那么,高校轉型的主要參與者,如政府、企業行業、社會組織、相關高等院校、學生與家長等是如何執行和參與的?對這一問題的回答能部分解答動力機制不協調問題。這一問題可以歸結為結構與行動關系的問題,基于行動者網絡理論的分析,高校轉型中行動者網絡的異質性及其反身建構是導致動力機制不協調的重要因素。

一、高校轉型中行動者網絡的異質性

行動者網絡理論最早由社會學家拉圖爾建構而成,在這一理論中,最關鍵的兩個概念是網絡與行動者。他所指稱的“網絡”與一般意義上的網絡并不是一個概念,他認為:“網絡這個詞暗示了資源集中于某些地方——節點,它們彼此聯接——鏈條和網眼:這些聯結使分散的資源結成網絡,并擴展到所有角落。[1]”在他那里,“網絡”既不是社會的,也不是真實的“空間”,而是聯系。

在這一理論中,拉圖爾將行動者定義為任何代理人、集體或個人以及可與其他機構相關聯的事物,而異質性是其最基本的特性,其異質性則是因為各行動者利益取向、行為方式等的不同。行動者本身也可以發展為網絡,并具有嵌套在其他不同網絡中的能力,行動者總是和網絡聯系在一起的。網絡是過程的、建構的活動,它通過來自于組合中的行動者來執行,每個節點和鏈接都是在符號意義上派生的、使網絡成為地方的、可變的和可能的。這就使網絡具有了反身建構性。

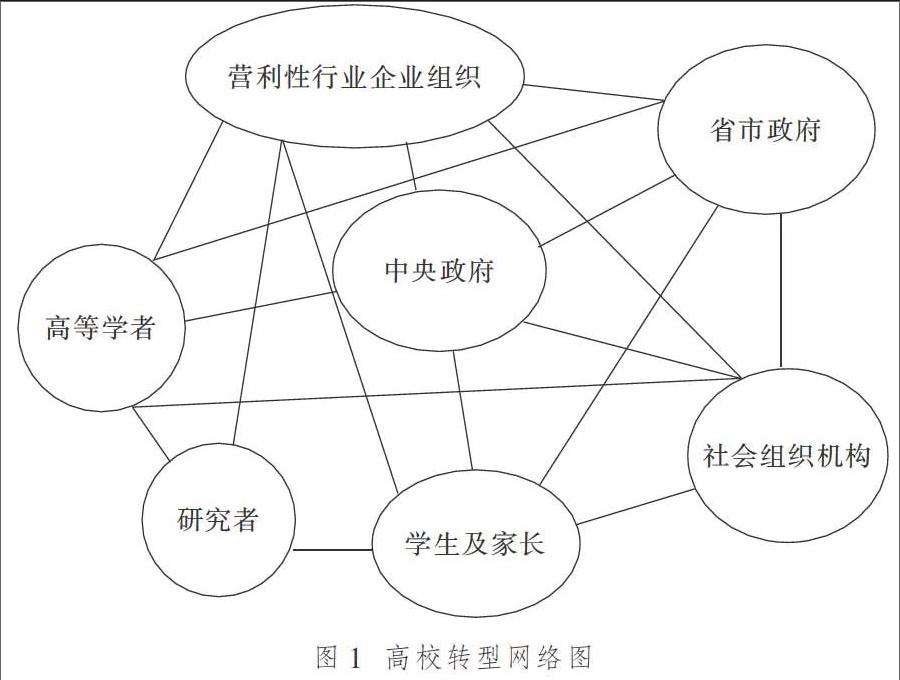

在高校轉型中,網絡即指將處于不同位置、地位的轉型參與主體(即行動者)聯接起來,按照一定的規則和制度共享教育資源等的結構或系統。主要的行動者主要來自政府、市場、院校和社會所構成的地方普通高等教育體系,具體指中央政府、地方政府(包括省、地市政府)、行業企業、相關高校、社會組織機構、學生及家長等等。其中,中央政府在這一體系建構中起著重要的發起者作用,省、市等基層政府扮演了推動其建設的主導角色,而市場則是其響應者和受益者,相關高等學校是具體執行單位,學生及其家長等社會因素應該是這一體系建構的受益者和重要主體。

在這一過程中,各種力量彼此獨立又相互交織,但政府始終是這一行動網絡的核心。從實踐邏輯看,政府的頂層設計、制度安排是主要的推動力量,其他行動主體的參與離不開政府制度安排的設計和保障。但各類行動者在這一體系中由于各自的利益取向不同,其行為方式必然會產生差異,這種差異就是其異質性的表現:首先,這一網絡體系的各參與主體——政府、行業企業、高等院校、學生及家長各自的組織和個體目標不同。其次,各參與主體在高校轉型中的利益訴求是不同的,他們在這一網絡體系中踐行各自獨特的實踐,建構自身的網絡,同時,也嵌套在整個網絡體系中。

如圖1所示,在這個相互交錯的網絡結構中,參與的每一個主體都代表一個結點。作為主導單位的中央政府與其他組織構成一組直接的網絡交叉關系。其他網絡結點之間也相互影響,不論哪一個結點出現問題,都會影響轉型發展進程及其實施效果。

如中央政府頂層設計,進行制度安排,各級地方政府在得失博弈中執行政策,這種博弈會使得基層地方政府在執行政策時容易打折扣,影響政策的執行效果。行業企業屬于營利性組織,其自利性目的遠高于基層政府,盡管出于政治性任務考慮,會執行中央決策,但這是在滿足自身盈利基礎上的行動選擇。相關高校作為社會的一個子系統,如果和其他社會系統能量交換不對稱,如文化傳統、市場需求、學生和家長求學意愿等,就會造成學校入口——過程——出口等方方面面的困境,學校追求的首先是在當下境遇下其自身的生存和發展。如果沒有用人制度、招生制度等的配套改革,職業教育辦學質量的提高,職業教育被老百姓認可還需要一段時間。沒有老百姓的真正認可并積極參與,政府的良好初衷很難徹底實現。由此可見,完善現代職教體系作為高校轉型的目標之一,就目前情況而言其實現程度是很難確定的。

毋庸置疑,高校轉型中不僅存在正式網絡,還存在“非正式網絡”,這就構成了行動者網絡的反身建構。具體而言,在高校轉型發展中,貫穿其中的是以政府為主體建構起來的正式網絡,對于行動者而言,其作用在于強大的外在性,運用行政命令、有限的資金及制度約束給行動者施加壓力。但執行政策的行動者并非完全被動地聽命于外部的壓力,而會采取對抗的、消極的、沖突的、建設性的修正行動,在這一過程中,隱含于正式網絡之中的非正式網絡得以形成,它在某種程度上增強或削弱了正式網絡的運行效果。endprint

二、高校轉型中行動者網絡的反身建構行為阻礙了轉型合力的形成

以調整高等教育結構、建構現代職教體系為框架建構的高校轉型行動者網絡,因其本身就是異質行動者建立起來的網絡,這種網絡就是為解決特定問題而發展起來的,它是一個動態的過程而不是一個靜態的概念。加之傳統的社會意識依然存在,人們還沒有轉變職業教育等于低一層次教育的觀念,加上制度建設的不完善,如戶籍制度、用工制度和工資制度等,更助推了這種異質性因素的分散,阻礙了高校轉型發展的合力形成。

事實上,在這一網絡建構過程中,它建構的并非只是一個正式網絡,而是在建構正式網絡的過程中,任何行動者都會按照自己的旨趣構建一個與之相同、或相近、或相反的網絡,它組成了與正式網絡相對的非正式網絡。這種非正式網絡或修正、或削弱了正式網絡的功能,這種修正或削弱的過程就意味著是對正式網絡的反身建構。具體到本文所討論的高校轉型行動者網絡,政府的本意在于通過自上而下的制度安排,引導高校分類發展和管理,破解職業教育“斷頭式”教育難題,建構現代職業教育體系,解決就業難題。但在工程啟動過程中,各網絡行動者并非完全按照上級政府的要求行事,在其行動中出現了敷衍、抵制以及對抗等行為即反身建構行為,具體表現如下:

(一)政績下的地方政府行動選擇

中央政府為加強對地方政府的考核,教育因素也作為考量的指標。但多數地方政府則是把發展地方經濟放在工作的首位,對地區教育發展的重視程度千差萬別。在實踐中,地方政府在壓力型體制下執行政策時,政績心態是其必然的選擇。

高校轉型這一制度安排是符合經濟、社會發展要求的,但地方政府在推進高校轉型中有著自己的利益訴求,獲得轉型試點政策紅利,獲得更多中央財政專項經費支持,以及解決本地區大學生就業難問題,則是其最為關心的問題

在政策推動初期,為爭取政策紅利,各地政府在經費配備上積極響應。資金保證,硬件設施的配備短期內就可完成,但專業設置、課程開設、師資水平能否達到新的人才培養需求,以及推動校企合作,則決非一日之功。

下級部門為完成任務,在其難以執行時(尤其是經費支出),敷衍、應付便成為首要選擇。政策安排的初衷在于為人所用,但實際效果卻不盡如人意。

涉及到資金使用的項目,盡管有上級部門的層層把關、級級審計,但擠占、弄虛作假等違法違規現象仍難以避免。這些現象說明正式組織的背后隱含著一種與之相背的非正式團體,這種非正式組織的存在削弱了正式組織的效果。

(二)利益中的企業行為

要推動高校分類管理和發展,建構現代職教體系,提高應用型技能人才培養水平,僅靠政府的單方面的力量是不行的。“校企合作”既是中國企業發展所需,也是加強應用型技能人才培養質量,建構現代職教體系的必然選擇。

現代職業教育體系建設,勞動力技術技能水平提高,企業是受益者之一。隨著經濟生產技術驅動時代的到來,一勞永逸式的員工培訓已經過時,企業為了自身利益,也需要尋找員工培訓合作者。國家適時推出的“校企合作”政策,得到很多企業的響應,盡管政府提供的只是政策導向,但它在后培訓時代穩定了企業員工素質提高的途徑,企業的長遠利益能得到保證,企業的行為與政府的導向應該保持高度的一致性,但事實并非如此。

校企合作,應當說,“是由于我國改革開放以來的經濟政策由計劃經濟向市場經濟轉型這一宏觀背景下,我國學校職業教育辦學的主體由單一性走向多元性必然要遭遇的陣痛而帶來的”[2]。有研究者也提到校企合作方面存在的幾個主要問題,涉及到企業,主要是“校企合作運行機制缺乏,利益驅動力度不大,企業參與缺乏動力”[3]。從企業運行實踐邏輯看,企業以盈利為主要目的,在競爭越來越激烈的市場中,企業(尤其是地方中小企業)在用人和員工培訓方面,以成本核算為中心,加之政府缺乏相應的校企合作激勵措施以及規范的用工制度,所以,企業在合作方面表現得并不積極。

(三)高校轉型發展的內部動力缺失

多數地方普通高校在發展中的確面臨著一系列困境,包括辦學定位不準、特色不鮮明、學科專業設置與產業結構不匹配、社會服務層次低、就業率低等。因此,地方高校對生存和發展新出路的探索的確必要和緊迫。國家轉型政策的推出,高校應該是最大的受益者。但實際不然,很多高校對轉型理解不到位,多數疑惑觀望。這源于高校依然拘泥于傳統辦學模式和路徑,轉型并非其自發自覺行為,在這一制度安排中,高校有著和政策設計不同的利益訴求和行動選擇。

首先,不少高校認為轉型并不是目的,他們想要的是學校地位和社會影響力的提升。所以,多數高校在發展中追求向綜合型大學發展,而轉型為應用型本科院校與此背道而馳。

其次,不少高校希望借此獲取政策紅利。為了促進高校轉型發展,國家出臺了一系列推進高校轉型的激勵政策和措施。這種政策紅利對高校做出轉型決策有很大的誘惑力。高校轉型發展的確需要相應的激勵政策和措施,但這并不是高校轉型成功的充分條件。

(四)學生和家長的無奈選擇

在學生和家長擇校方面,非“211”的地方普通高校,如果沒有很吸引人的專業,對多數家長和學生的吸引力是很小的。當然,在他們分數和條件達不到更好選擇標準的時候,本科學歷還是比專科學歷有著更大的吸引力。從目前實際情況來看,地方本科高校尤其是新建地方本科高校的很多學生選擇考研這一繼續深造之路,學校也給予這些學生最大的支持,配備專門的考研復習教室,安排專門教師進行考研輔導。對他們而言,學校能夠掙得研究生學位授權朝著綜合性大學發展是更好的。

對家長而言,高校轉型則被認為進入職業教育軌道,他們的內心是遲疑的。在目前招生制度下,職業教育被視為低一層級的教育,這樣差生就和職業教育掛起鉤來。所以,一部分家長認為孩子進入職業教育體系是沒有面子的事情。但也有部分家長希望孩子學得一技之長,對高校轉型抱著觀望態度。endprint

綜上所述,各網絡行動者并非完全按照上級政府的要求行事,各在其行動中存在著反身建構行為,其結果就是政府轉型政策的執行力缺乏以及轉型動力合力的缺失。

三、促進高校轉型動力合力形成的對策

從上述分析中,我們發現,在我國高校轉型政策自上而下的運作過程中建構起來的行動網絡結構,其參與群體表現出一種異質性特征,這種異質性特征限制了這一網絡功能的發揮,影響了參與主體參與高校轉型建設的積極性,使高校轉型動力合力很難形成。為此,我們要從觀念和制度上配套調整,建立多個利益相關方的表達或參與機制,促進高校轉型動力合力形成,增強高校轉型政策的執行力。

(一)完善高校轉型的頂層設計,改善制度環境

地方高校的生存、發展以及改革并不是隨意的,而是受到國家教育制度安排的影響,制度安排通過影響高校體系參與主體的行為選擇、資源配置效率等而最終作用于高校發展。從歷史視角看,我國高等教育資源有效配置的主要影響因素不是市場而是國家政策制度安排。因此,完善高校轉型發展的頂層設計至關重要。這種頂層設計不僅涉及到高校轉型發展的路徑、保障體系,更涉及到參與主體的關系處理以及制度環境改善。

從長遠發展角度看,制度安排必須考慮到制度環境的影響,因為,制度安排必然是在制度環境的框架里進行的,制度環境決定制度安排的有效性。從短期看,高校轉型這一制度安排必須考慮其所在的法治環境、市場經濟環境、高校治理環境以及社會文化環境等,并不斷對其進行完善。首先,加強教育立法,確立規范體系,建立相應的高校轉型責任追究與問責機制,約束政府的不正當行為,減少制度安排的隨意性和主觀臆斷。其次,營造充滿活力、公平競爭的市場環境,推進公共服務市場化,使高等教育資源配置從政府主導轉變為多樣化配置方式。同時,培育和扶持高質量的教育或社會中介組織,介入高校和政府之間的關系調節,并實現兩個根本性轉變:一是地方高校從面向政府辦學變為面向社會辦學;二是辦學質量從政府評價變為市場評價。再次,進一步規范和改革高校治理,合理定位政府在高教治理中的位置和職能,打造高校充分行使自主權的寬松民主的政治氛圍。第四,改革企業和社會用工制度及分配制度,營造全社會尊重技能人才、尊重藍領勞動、重視職業教育的社會文化環境。

(二)建立和完善各行動主體的參與機制

多方聯動、形成轉型動力合力對推進高校轉型成功至關重要,但高校轉型參與主體多元且利益訴求多樣,各自參與的程度、地位、影響力和路徑差異巨大,就實際樣態看,還沒有形成一套完備的參與機制。為此,在轉型中,不僅要考慮國家和社會的整體利益,更要考慮利益相關者各自的權益訴求,構建體現參與者共同參與、利益整合共贏的高校轉型發展參與機制。

首先,搭建平臺,促成共同參與,利益整合。在中央政府轉型政策之下,各級地方政府可以制定符合地方經濟社會發展的細化規則,以規則為平臺,提高高校、學生和家長以及企業行業代表的參與程度、地位和影響力,共同協商,達成一致意見。

其次,在中央和地方政府轉型政策指導下,以高校為核心,推行高校管理董事會制度,由地方政府、高校、學生及其家長、企業行業以及教育研究者代表共同組成,對高校轉型發展事宜共同協商。

(三)落實高校辦學主體地位和權力,激發其轉型發展的內部動力

長期以來,在我國高校辦學要經過政府審批,得到政府授權,政府掌握著高等教育資源的分配權。在實際運作中,高校主要面向政府辦學,而被動面向社會和市場。因此,在轉型中,這些高校在沒有得到實質性的激勵政策獎勵時,很難激發其轉型的自覺內部動力。所以,必須真正落實高校辦學主體地位及其激勵措施,激發其自身轉型發展的動力。這就需要將高教治理和大學自主辦學都納入法制化軌道,明確高校自主辦學的獨立法人地位,建構政府宏觀管理——高校自主辦學——社會廣泛參與的辦學體制。

地方高校除了受中央政府管理制約,更受到來自地方政府的管理制約。而地方政府的高校治理方式和中央政府如出一轍。因此,各級政府落實地方高校辦學自主權也是緊迫而重要的任務。這就需要從法律上對各級政府的不當行為進行約束和管制,真正還高校以辦學自主權。只有落實高校辦學自主權,激發其轉型發展的自覺內動力,才能從根本上完成高校轉型的國家大戰略。

參考文獻:

[1]拉圖爾.科學在行動[M].劉文旋,鄭開,譯.上海:東方出版社,2005.

[2]李猛.雙師型教師:一個中國特色概念的語用分析[J].職教通訊,2010(11):4-6.

[3]方叢蕙.我國高等職業技術教育校企合作問題與對策研究[D].南京:南京理工大學,2005.

A Study on the Motive Mechanism of the Transformation and Development of Local Colleges

—— Analysis Based on the Theory of Actor Network

SHAO Chang-lan

(Tianjin University of Technology and Education,Tianjin 300222, China)

Abstract: It is an important measure to construct the modern vocational education system by transforming some ordinary undergraduate colleges to the applied ones. There are still many difficulties in the transformation, among which the inharmonious motive mechanism is the important reason. Through an analysis of the theory of the actor network, it is found that the heterogeneity of the actor network and the reflexive construction in the college transition are the important factors that lead to the unbalanced dynamic mechanism.

Key words: local colleges; transformation and development; motive mechanism; actor networkendprint