城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式研究

——以武漢市為例

□王振波 ,吳湘玲

(武漢大學(xué) 政治與公共管理學(xué)院,湖北 武漢 430072)

城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式研究

——以武漢市為例

□王振波 ,吳湘玲

(武漢大學(xué) 政治與公共管理學(xué)院,湖北 武漢 430072)

在改進(jìn)城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)方面,武漢市一些社區(qū)探索出了一些典型代表性的服務(wù)模式,如以多元主體參與、功能集合為特色的聚合型養(yǎng)老服務(wù)模式;以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為支撐、便利化為主要特征的網(wǎng)絡(luò)型養(yǎng)老服務(wù)模式;以社會(huì)協(xié)同互助、資源整合為突出特點(diǎn)的公益型養(yǎng)老模式。盡管上述三種模式在價(jià)值定位、運(yùn)行機(jī)制、服務(wù)內(nèi)容等方面存在交疊和異同,但其在實(shí)際運(yùn)行中仍存在一些問(wèn)題,如聚合性與整合性問(wèn)題,便捷性與推廣性問(wèn)題,公益性與營(yíng)利性問(wèn)題。加強(qiáng)多元服務(wù)主體的有序整合與優(yōu)化,提升網(wǎng)絡(luò)化養(yǎng)老服務(wù)的便利性與安全,強(qiáng)化公益組織的公益服務(wù)和系統(tǒng)監(jiān)管是應(yīng)對(duì)上述問(wèn)題的重要舉措。

武漢城市社區(qū);居家養(yǎng)老服務(wù)模式;聚合性;公益性;互聯(lián)網(wǎng)+

1 問(wèn)題的提出

進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),隨著我國(guó)老齡化速度加快、老齡人口增多、家庭結(jié)構(gòu)變革、養(yǎng)老服務(wù)供求矛盾的日益突出,養(yǎng)老問(wèn)題成為黨和國(guó)家以及社會(huì)各界關(guān)注的焦點(diǎn)。不僅如此,城市社區(qū)老齡化速度加快趨勢(shì)以及由此引發(fā)的社會(huì)問(wèn)題,成為各級(jí)政府養(yǎng)老服務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要議題。由于服務(wù)方式、運(yùn)行機(jī)制、管理措施等方面的原因,城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)水平參差不齊,由此產(chǎn)生的問(wèn)題迫切需要解決。有鑒于此,在城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中探究出一些典型性、代表性、可借鑒的模式,不僅有利于提高社區(qū)的養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量,同時(shí)對(duì)于提升國(guó)家整體的養(yǎng)老服務(wù)水平具有重要意義。

就國(guó)內(nèi)城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式研究來(lái)看,不同學(xué)者提出了不同觀點(diǎn)。有的依據(jù)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展形態(tài),將社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式分為三種[1],即傳統(tǒng)家庭養(yǎng)老模式、社區(qū)居家養(yǎng)老模式、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老模式;有的將其擴(kuò)展為四種模式[2],即個(gè)人養(yǎng)老模式、家庭養(yǎng)老模式、居家養(yǎng)老模式、社會(huì)養(yǎng)老模式,或者是政府主辦、層級(jí)聯(lián)動(dòng)模式,政府主導(dǎo)、中介組織運(yùn)作模式,政府資助、機(jī)構(gòu)主辦、連鎖經(jīng)營(yíng)模式,政府購(gòu)買服務(wù)、公司承辦、市場(chǎng)運(yùn)作模式[3]。有的依據(jù)養(yǎng)老服務(wù)的內(nèi)容方式,分為六種模式[4],即社區(qū)居家養(yǎng)老模式、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老模式、基地養(yǎng)老模式、旅游養(yǎng)老模式、鄉(xiāng)村養(yǎng)老模式、異地養(yǎng)老模式;同時(shí)依據(jù)生活照料方式,分為社區(qū)鐘點(diǎn)托老模式、合居養(yǎng)老模式、遺贈(zèng)養(yǎng)老模式;有的歸納了地方的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式[5],如上海模式、武漢模式、昆明模式;有的歸納某一地區(qū)的養(yǎng)老服務(wù)模式[6],如廣州的社區(qū)服務(wù)中心運(yùn)作模式、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)作模式、星光老年之家運(yùn)作模式、物業(yè)管理公司運(yùn)作模式;有的探討了PPP引入城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中的運(yùn)營(yíng)模式[7];有的探討了政府與非營(yíng)利性組織合作運(yùn)營(yíng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式[8];有的對(duì)武漢市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式進(jìn)行研究,歸納了五種模式[9]:日托制模式、全托制模式、互助合作模式、志愿者服務(wù)模式、信息中心服務(wù)模式;有的介紹武漢市某一社區(qū)的養(yǎng)老服務(wù)模式[10]。

西方主要發(fā)達(dá)國(guó)家的城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式呈現(xiàn)不同的特點(diǎn),如英國(guó)的一些城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式[11]呈現(xiàn)社區(qū)主導(dǎo),政府資助,政策引導(dǎo),多元協(xié)同;美國(guó)的一些城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式[12]呈現(xiàn)政府宏觀指導(dǎo),社區(qū)主導(dǎo)、社會(huì)組織和公民參與、市場(chǎng)化和公益型交叉運(yùn)作;德國(guó)城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式凸顯互幫互助[13],日本城市社區(qū)養(yǎng)老模式呈現(xiàn)國(guó)家自上而下的法律制度支持,政府購(gòu)買、社會(huì)組織參與養(yǎng)老等[14]。

目前,學(xué)界對(duì)于城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式的研究已取得一定進(jìn)展。理論層面上,注重理論繼承與發(fā)展,學(xué)理性總結(jié)與評(píng)價(jià);具體層面上,注重量化分析、質(zhì)性研究和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。但在養(yǎng)老服務(wù)模式及實(shí)踐不斷探索與創(chuàng)新的境況下,運(yùn)用相關(guān)理論去改進(jìn)和創(chuàng)新城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式還需要進(jìn)一步補(bǔ)充與完善,特別是地方在養(yǎng)老服務(wù)模式中的大膽嘗試與創(chuàng)新,亟需理論界予以回應(yīng)和闡釋。如何優(yōu)化和提升城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量和水平還存在進(jìn)一步拓展的研究空間和理論區(qū)域。

社區(qū)的老齡化加速、基層治理的創(chuàng)新、技術(shù)的勃興與革新等諸多因素在城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式的重構(gòu)與發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。本文正是基于這樣一種邏輯思考,探討社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式背后的推動(dòng)力量和影響因素。在探究該服務(wù)模式的影響因素中,多元主體力量在建構(gòu)多類型養(yǎng)老服務(wù)模式方面發(fā)揮著重要作用。正如福利多元主義所認(rèn)為的那樣,社會(huì)福利的來(lái)源應(yīng)該是多元化的,不僅包含國(guó)家、市場(chǎng)、家庭,還應(yīng)包括志愿組織[15]。在這種多元福利機(jī)制中,國(guó)家的法律制度與公正和諧的追求、宏觀調(diào)控與資源的權(quán)威性分配機(jī)制,市場(chǎng)的價(jià)值規(guī)律與自由競(jìng)爭(zhēng)、多元選擇與優(yōu)化配置機(jī)制,社區(qū)的個(gè)體責(zé)任與參與、合作與共治機(jī)制,民間組織的志愿與協(xié)作,團(tuán)結(jié)與交流機(jī)制。各個(gè)主體既存在合作與互補(bǔ),同時(shí)也存在替代和重合[16]。

本文認(rèn)為,城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù),作為國(guó)家及社會(huì)福利體系的重要組織部分,存在著多元塑構(gòu)的影響力量,這些影響力量不僅包括政府、市場(chǎng)、社會(huì)、公民個(gè)人等,同時(shí)還包括信息技術(shù)等要素。一元或多元要素的組合,形成各具特色的城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式。這些模式應(yīng)包括以下幾個(gè)方面的理論內(nèi)涵:(1)價(jià)值定位上,社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)在經(jīng)濟(jì)、效率、效益等工具理性的指導(dǎo)下,圍繞著老年人需求形成“顧客導(dǎo)向”機(jī)制和養(yǎng)老服務(wù)多元運(yùn)作模式。(2)運(yùn)行的邏輯機(jī)制上,各服務(wù)主體凸顯著資源稟賦優(yōu)勢(shì)和資源配置能力、恰適的角色定位與協(xié)同合作機(jī)制。在運(yùn)行的動(dòng)力機(jī)制上,包括自上而下的中央政策推動(dòng)機(jī)制,自下而上的基層社會(huì)主動(dòng)探索機(jī)制,上下互動(dòng)多元協(xié)同機(jī)制,以及信息技術(shù)對(duì)養(yǎng)老服務(wù)模式的深刻影響。(3)在服務(wù)內(nèi)容上,各個(gè)模式體現(xiàn)在服務(wù)特色、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率、利益分享等指標(biāo)體系以及具體的有形性、可靠性、響應(yīng)性、真實(shí)性和移情性[17]等方面。

通過(guò)對(duì)武漢市三種養(yǎng)老服務(wù)模式的概述介紹,即聚合型養(yǎng)老服務(wù)模式,網(wǎng)絡(luò)型養(yǎng)老服務(wù)模式,公益型養(yǎng)老服務(wù)模式。進(jìn)一步分析得出,聚合型養(yǎng)老服務(wù)模式是政府、社區(qū)居委會(huì)、市場(chǎng)等多元力量作用的結(jié)果,強(qiáng)調(diào)養(yǎng)老福利的多元供給主體力量;網(wǎng)絡(luò)型養(yǎng)老服務(wù)模式是現(xiàn)代技術(shù)、市場(chǎng)力量促成的結(jié)果,強(qiáng)調(diào)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)融入養(yǎng)老服務(wù)的便捷化和縱深化發(fā)展趨勢(shì);公益型養(yǎng)老服務(wù)模式是公共理性、社會(huì)資本發(fā)展推進(jìn)的結(jié)果,強(qiáng)調(diào)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)的社會(huì)力量和自主發(fā)展趨勢(shì)。盡管三種模式存在交叉和相互包容現(xiàn)象,但各模式之間仍各具特色。模式之間共生與相容狀況,應(yīng)依據(jù)社區(qū)及地方發(fā)展實(shí)情而定。

2 武漢市城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)實(shí)踐模式

從政策層面角度分析,為響應(yīng)中央和省有關(guān)養(yǎng)老服務(wù)的政策文件及其指導(dǎo)精神,武漢市通過(guò)制定一系列政策,積極探索、發(fā)展社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式。《武漢市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》[18](2016)指出:“實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)提升工程”,“深入推進(jìn)全國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)”。《武漢市養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃 (征求意見稿)》[19](2016) 進(jìn)一步指出:“以政府為主導(dǎo),發(fā)揮社會(huì)力量,統(tǒng)籌各類資源,支持家庭和個(gè)人承擔(dān)應(yīng)盡責(zé)任,形成政府、社會(huì)、企業(yè)和家庭、公民五力協(xié)調(diào)驅(qū)動(dòng)的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制”,“推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體制、機(jī)制改革,打造具有可操作、可持續(xù)、可復(fù)制性,同時(shí)又具有創(chuàng)新突破價(jià)值的武漢社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)新模式”。除了政策層面上武漢市發(fā)布了相關(guān)養(yǎng)老服務(wù)的文件,在實(shí)踐層面上,武漢市在一些社區(qū)探索出了適應(yīng)本地的居家養(yǎng)老服務(wù)模式。

2.1 聚合型養(yǎng)老服務(wù)模式

聚合型養(yǎng)老服務(wù)模式強(qiáng)調(diào)服務(wù)主體多元、功能齊全、服務(wù)方式多樣、服務(wù)機(jī)制靈活等特點(diǎn)。在該種模式中,生活在社區(qū)的老人除了能夠享受到日常的生活照料、精神慰藉、心理疏導(dǎo)外,還可以享受到醫(yī)療、康復(fù)、保健護(hù)理、健康檢查、康復(fù)理療、心理咨詢與輔導(dǎo)、疾病治療、臨終關(guān)懷等。在這種服務(wù)模式中,多種養(yǎng)老服務(wù)功能匯集,形成立體化的多元養(yǎng)老服務(wù),并且這種服務(wù)涵蓋日間照料、半托管式養(yǎng)老服務(wù)、全托管式養(yǎng)老服務(wù)。社區(qū)老人根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)狀況、需求偏好,可以靈活自由地在機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、診療護(hù)理中心、居家養(yǎng)老、日間照料中心、日常消費(fèi)服務(wù)之間進(jìn)行靈活自由選擇,從而有效地實(shí)現(xiàn)了老齡群體的多元需求供給模式。

聚合型養(yǎng)老服務(wù)模式強(qiáng)調(diào)空間上的聚合性。扮演不同養(yǎng)老服務(wù)角色的主體聚合于一個(gè)社區(qū)中,形成空間上的多元服務(wù)機(jī)制。多個(gè)養(yǎng)老供給主體對(duì)應(yīng)社區(qū)及其社區(qū)周邊的老齡群體,形成“多對(duì)多”型。聚合型養(yǎng)老服務(wù)格局的形成,是多元力量推動(dòng)的結(jié)果。其中,地方政府在政策制定上對(duì)社區(qū)綜合型養(yǎng)老服務(wù)功能進(jìn)行試點(diǎn)和探索,如武漢市在推進(jìn)城市社區(qū)綜合功能發(fā)展方面,先后制定和發(fā)布了《武漢市工商行政管理局武漢市民政局關(guān)于鼓勵(lì)企業(yè)和社會(huì)組織參與社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)的通知》(2013年),《武漢市人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)社區(qū)養(yǎng)老院建設(shè)的指導(dǎo)意見》(2014年)等。不僅如此,養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)的興起和養(yǎng)老企業(yè)向社區(qū)的服務(wù)拓展,以及基層社會(huì)組織的蓬勃發(fā)展和養(yǎng)老公益組織在社區(qū)的積極參與,都對(duì)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)功能的完善發(fā)揮著重要作用。

空間聚合化相伴產(chǎn)生功能上的聚合化,即圍繞老年人的衣、食、住、行、用等方面的需求,社區(qū)建構(gòu)了多個(gè)實(shí)體和虛擬的服務(wù)供給主體。如有的社區(qū)不僅建立了私營(yíng)的社區(qū)養(yǎng)老院、公共性的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、企業(yè)承包型的社區(qū)日間照料中心、社區(qū)康復(fù)中心,同時(shí)還設(shè)有社會(huì)組織運(yùn)營(yíng)的老人食堂、老人購(gòu)物中心、老人理發(fā)室等多個(gè)為老人服務(wù)的實(shí)體。在實(shí)踐層面上,以武漢市硚口區(qū)宗關(guān)街道發(fā)展社區(qū)為例,該社區(qū)的特色是打造一條百米長(zhǎng)的“幸福長(zhǎng)廊”,“長(zhǎng)廊”旁邊有40多間不足10平方米的小門店,同時(shí)社區(qū)還包括醫(yī)療服務(wù)中心、社區(qū)事業(yè)服務(wù)站,養(yǎng)老公寓,家政服務(wù)中心等。在虛擬為老服務(wù)方面,通過(guò)社區(qū)智能化養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái),把社會(huì)上多個(gè)養(yǎng)老服務(wù)供給主體整合到該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上,老人可以依據(jù)自身需求,方便快捷地選擇服務(wù)內(nèi)容。

總體而言,聚合型養(yǎng)老服務(wù)模式的突出特點(diǎn)是社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)場(chǎng)域的多元主體參與格局,體現(xiàn)出自上而下政府的推動(dòng)力、市場(chǎng)的擴(kuò)展力、公益組織的公助力、社區(qū)的積極探索力。

2.2 網(wǎng)絡(luò)型養(yǎng)老服務(wù)模式

正如官方文件[20]所指出的那樣,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在“生產(chǎn)要素配置”中有“優(yōu)化和集成作用”,能夠產(chǎn)生“化學(xué)反應(yīng)”“放大效應(yīng)”,能夠提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“創(chuàng)新力”和“生產(chǎn)力”。網(wǎng)絡(luò)型養(yǎng)老服務(wù)模式正是以“網(wǎng)絡(luò)”技術(shù)為“核心”和“支撐”,以城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)為“變革對(duì)象”,以服務(wù)的便捷化、精準(zhǔn)化、高質(zhì)量、高效率為目標(biāo)。在運(yùn)行機(jī)制上,該模式通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)使線上與線下相結(jié)合,實(shí)體與虛擬相融合,把養(yǎng)老服務(wù)需求方、供給方、服務(wù)平臺(tái)監(jiān)督方和維護(hù)方有效地予以整合,通過(guò)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算,有效挖掘老年群體的服務(wù)需求偏好和特征,進(jìn)而提供精準(zhǔn)化的服務(wù)。具體而言,網(wǎng)絡(luò)型養(yǎng)老服務(wù)模式包含以下內(nèi)容:

2.2.1 在服務(wù)內(nèi)容上,首先,通過(guò)養(yǎng)老服務(wù)云平臺(tái)和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè),將需要服務(wù)的老年人信息納入到養(yǎng)老服務(wù)虛擬服務(wù)系統(tǒng)中,這些信息包括老年人基本信息、健康檔案信息、老人服務(wù)供求信息、資源共享信息。通過(guò)數(shù)據(jù)的分析與挖掘,合理協(xié)調(diào)供應(yīng)方和需求方,進(jìn)而為有效滿足老人服務(wù)需求提供可能。其次,通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算技術(shù)、智能服務(wù)終端,把為老人服務(wù)數(shù)字化。即通過(guò)緊急呼叫系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)、無(wú)線呼叫器、傳統(tǒng)手機(jī)式終端、可穿戴類設(shè)備、居家式終端等設(shè)施,推進(jìn)養(yǎng)老的數(shù)字精準(zhǔn)化服務(wù)。最后,整合各種服務(wù)資源,促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)功效最優(yōu)化。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),把各種主體予以整合,如家庭、社工、社區(qū)、政府、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等,同時(shí)把各種服務(wù)功能予以整合,如醫(yī)療、保潔、家政、金融等。通過(guò)資源功能整合,實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)最優(yōu)化。

2.2.2 在服務(wù)方式上,網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理方通過(guò)整合線下養(yǎng)老服務(wù)供給主體于線上平臺(tái)上,實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)供給的虛擬便捷化。即通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)線下與線上的有效銜接,實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)流程的信息便捷化,具體的養(yǎng)老服務(wù)內(nèi)容由與信息平臺(tái)管理方簽訂合作協(xié)議的第三方(商品服務(wù)供應(yīng)方)提供。當(dāng)老人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)或APP客戶端選擇服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)產(chǎn)品時(shí),既可以在線實(shí)時(shí)獲得供應(yīng)商的互動(dòng)服務(wù),如語(yǔ)音服務(wù)、視頻服務(wù),同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)線下電話咨詢服務(wù)、投訴反饋服務(wù)等。在信息服務(wù)平臺(tái)上,可供老人選擇的服務(wù)項(xiàng)目包括飲食服務(wù)(餐廳就餐、送餐服務(wù)、上門做餐)、家政服務(wù)(個(gè)人、家庭的衛(wèi)生保潔服務(wù))、文化娛樂、健康醫(yī)療(陪護(hù)就醫(yī)、上門會(huì)診、康復(fù)理療、用藥指導(dǎo)等)、緊急救助等。老人根據(jù)實(shí)際情況,選擇合適的服務(wù)實(shí)現(xiàn)方式,即可通過(guò)O2O方式實(shí)現(xiàn)服務(wù)需求,同時(shí)也可通過(guò)選擇網(wǎng)絡(luò)管理方代為實(shí)現(xiàn)服務(wù)交易。在O2O方式上,老人可以通過(guò)登陸?zhàn)B老服務(wù)信息平臺(tái),查詢所需服務(wù)內(nèi)容,選擇合適的服務(wù)供應(yīng)商,直接與其溝通咨詢,商談相應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)交易。老人與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理方溝通,網(wǎng)絡(luò)管理方代為交易,由其委托后者代為選擇合適的第三方來(lái)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的服務(wù)。

總體而言,網(wǎng)絡(luò)型養(yǎng)老服務(wù)模式凸顯技術(shù)工具的積極作用,特別是信息技術(shù)在改變傳統(tǒng)的養(yǎng)老服務(wù)模式和發(fā)展方式的積極作用。這種作用具體表現(xiàn)在對(duì)傳統(tǒng)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)制、服務(wù)流程、服務(wù)主體、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)管理等方面的根本性變革,從而更進(jìn)一步突出網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)服務(wù)對(duì)象精準(zhǔn)化定位、精細(xì)化服務(wù)、精確化提供,進(jìn)而在服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率、服務(wù)滿意度等方面取得實(shí)質(zhì)性提升和改進(jìn)。

2.3 公益型養(yǎng)老服務(wù)模式

公益型養(yǎng)老服務(wù)模式就是公益組織通過(guò)整合社會(huì)資源實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)持續(xù)發(fā)展的方式。這種模式的突出特點(diǎn)是以滿足社區(qū)老人的可持續(xù)性需求和公益組織的可持續(xù)發(fā)展為邏輯起點(diǎn)而形成的一種養(yǎng)老服務(wù)運(yùn)行模式。公益型養(yǎng)老服務(wù)的主體是公益組織,運(yùn)行機(jī)制是通過(guò)整合政府、社會(huì)等多方力量來(lái)實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)的可持續(xù)供給。該模式凸顯公民的參與性、公益組織獨(dú)特的發(fā)展方式、社會(huì)資源的整合性、運(yùn)作模式的創(chuàng)新性。

在公益型養(yǎng)老服務(wù)模式中,政府主導(dǎo)的養(yǎng)老服務(wù)功能讓位于公益組織,并以政府扶持、多方聯(lián)動(dòng)、公益組織主導(dǎo)為主要特征。在這種服務(wù)模式中,既有社會(huì)資本發(fā)揮作用,同時(shí)也有商業(yè)運(yùn)行機(jī)制發(fā)揮作用。

社會(huì)資本發(fā)揮作用,是以信任、合作、非正式制度(規(guī)范)等基礎(chǔ),以為老人服務(wù)為目標(biāo),以網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)為主要形式。“普遍的互惠把自我利益和團(tuán)結(jié)互助結(jié)合了起來(lái)”“普遍互惠是一種具有高度生產(chǎn)性的社會(huì)資本”[21],在社會(huì)資本這一動(dòng)力機(jī)制驅(qū)動(dòng)下,社會(huì)各活動(dòng)主體自發(fā)組織參與到城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中,形成多元化互助參與機(jī)制。同時(shí),公益組織善于整合利用網(wǎng)絡(luò)化的社會(huì)資本,并內(nèi)化為自身的生存、發(fā)展能力。

商業(yè)運(yùn)行機(jī)制是指公益組織突破純公益性的服務(wù)經(jīng)營(yíng)模式,采用公益性與非公益性混合經(jīng)營(yíng)的服務(wù)方式。這種方式的產(chǎn)生既是組織生存發(fā)展的需要,同時(shí)也是服務(wù)可持續(xù)性的要求。這種二重身份產(chǎn)生的合法性依據(jù)和終極目標(biāo)以實(shí)現(xiàn)公益性目標(biāo)為前提和依據(jù)。在商業(yè)運(yùn)作機(jī)制下,公益組織按照市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律、供求規(guī)律、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制等開展相應(yīng)的活動(dòng),并把追求利潤(rùn)作為其生存發(fā)展的支撐性目標(biāo)、方式手段[22]。

公益型養(yǎng)老服務(wù)模式在武漢市C社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中表現(xiàn)得較為典型(如圖2所示)。在該社區(qū)中,老人的餐食問(wèn)題始終困擾著該社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)的發(fā)展。為解決此問(wèn)題,社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心于2014年7月引入H公益組織。由該組織負(fù)責(zé)設(shè)立并經(jīng)營(yíng)“幸福食堂”。作為一種公益事業(yè),針對(duì)65歲以上老人,H組織把一日三餐費(fèi)用設(shè)定為共10元。然而較低的服務(wù)價(jià)格導(dǎo)致H組織入不敷出、難以持續(xù)。為解決此問(wèn)題,H組織不斷探索適應(yīng)養(yǎng)老服務(wù)可持續(xù)發(fā)展的路徑:一是積極利用社區(qū)服務(wù)資源。在H組織和社區(qū)居委會(huì)的協(xié)調(diào)溝通和倡議下,社區(qū)發(fā)揚(yáng)互助精神,成立了“12大幫媽”自治組織,自愿免費(fèi)為H食堂提供洗菜、備菜、衛(wèi)生打掃等廚房后勤工作,H組織因此節(jié)約人力成本開支。二是H組織征得社區(qū)居委會(huì)的許可,在服務(wù)對(duì)象上既服務(wù)老人,同時(shí)也向社會(huì)開放(商業(yè)化運(yùn)作)。為此,H組織在為符合條件的老人提供三餐消費(fèi)10元的基礎(chǔ)上,同時(shí)以每斤15元的價(jià)格實(shí)行對(duì)外營(yíng)業(yè)。至今,辦卡700人,日吃飯300人,共服務(wù)25 000人次,輻射10個(gè)社區(qū)。H公益組織對(duì)社會(huì)資源的有機(jī)整合和運(yùn)行機(jī)制創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)了公益性養(yǎng)老服務(wù)的可持續(xù)性。

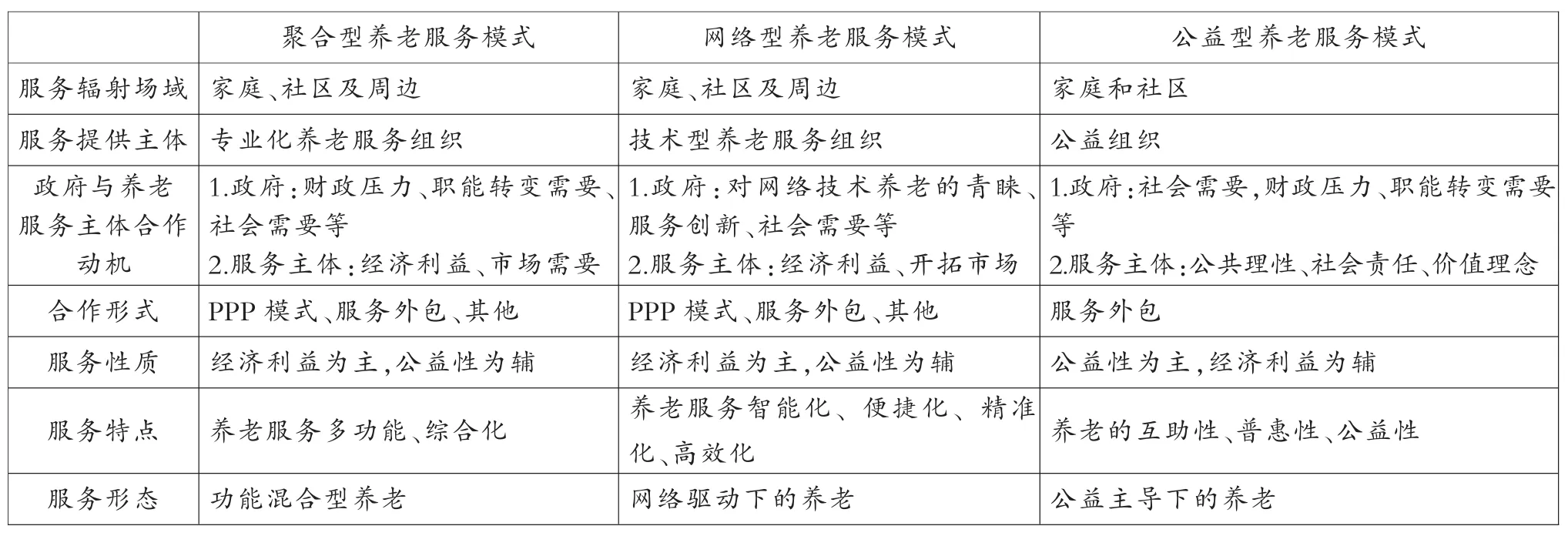

表1:三類社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式的異同

圖1:H組織經(jīng)營(yíng)的幸福食堂運(yùn)行模式

對(duì)以上三類社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式的異同分析,可以歸納為(表1)。

綜上所述,三類社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式在服務(wù)發(fā)生場(chǎng)域、服務(wù)提供主體、合作動(dòng)機(jī)、合作形式、服務(wù)特點(diǎn)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)存在形態(tài)等方面既有一些交叉相同點(diǎn)(如合作形式),也有很多不同點(diǎn)。盡管各個(gè)模式有其各自的特點(diǎn),但也存在一些問(wèn)題。

3 城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式中的問(wèn)題

作為城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式探索的前沿城市,武漢市的聚合型養(yǎng)老服務(wù)模式、網(wǎng)絡(luò)型養(yǎng)老服務(wù)模式、公益型養(yǎng)老服務(wù)模式在城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中取得了一定成效,但其中存在的問(wèn)題需要予以關(guān)注。

3.1 聚合性與整合性問(wèn)題

在聚合型養(yǎng)老服務(wù)模式中,如何把聚合性的資源予以有效整合,形成嚴(yán)絲合縫、有機(jī)協(xié)同的整體和運(yùn)行機(jī)制,是該模式面臨的問(wèn)題。特別是空間聚合型養(yǎng)老模式存在服務(wù)機(jī)制碎片化、服務(wù)功能重復(fù)化、服務(wù)資源閑置化。一些社區(qū)既有功能齊全的公辦社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心,同時(shí)還有民辦的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)。公辦與民辦機(jī)構(gòu)之間缺乏資源共享、業(yè)務(wù)銜接、協(xié)調(diào)溝通機(jī)制。其中的重復(fù)建設(shè)、部分服務(wù)同質(zhì)化,缺乏特色服務(wù)和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)機(jī)制。如武漢市某區(qū)的農(nóng)科院社區(qū),該社區(qū)服務(wù)中心建有功能多樣、軟硬件齊全的為老人服務(wù)活動(dòng)場(chǎng)所,但同時(shí),該社區(qū)通過(guò)招標(biāo)引進(jìn)的民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu),同樣也建造各種功能類似的老人活動(dòng)場(chǎng)所。這樣的重復(fù)建設(shè)造成養(yǎng)老資源的浪費(fèi)和閑置。

3.2 便捷性與推廣性問(wèn)題

網(wǎng)絡(luò)型養(yǎng)老服務(wù)改變和重塑了傳統(tǒng)養(yǎng)老服務(wù)流程和方式,促進(jìn)了養(yǎng)老服務(wù)的便捷化。但如何把網(wǎng)絡(luò)型養(yǎng)老服務(wù)予以全面應(yīng)用并推廣,仍面臨很多挑戰(zhàn):首先是推廣中的使用性障礙。由于年齡、體質(zhì)、智力等方面的原因,相比于青年群體而言,老齡群體對(duì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)技術(shù)存在認(rèn)知、接受和使用上的障礙。其次是推廣中的網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全問(wèn)題。這些安全包括老齡群體網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用安全與數(shù)據(jù)保護(hù)安全問(wèn)題。網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層面的安全如基礎(chǔ)設(shè)施層面安全、服務(wù)層面安全、應(yīng)用層面安全[23]、內(nèi)容層面安全、位置隱私保護(hù)安全等[24]。數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)涉及到老年人的網(wǎng)上賬號(hào)安全、網(wǎng)上銀行安全、個(gè)人隱私安全,以及網(wǎng)上病毒侵襲、網(wǎng)絡(luò)欺詐、信息污染、黑客攻擊等問(wèn)題[25]。第三是推廣中的監(jiān)管問(wèn)題。在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的線上下單,線下服務(wù)交易時(shí),如何監(jiān)管第三方的服務(wù)質(zhì)量和信譽(yù),如何確保第三方產(chǎn)品和服務(wù)的有效提供,如何處理買賣交易中引發(fā)的爭(zhēng)議、投訴和維權(quán),是網(wǎng)絡(luò)型養(yǎng)老服務(wù)不得不面對(duì)的問(wèn)題。

3.3 公益性與營(yíng)利性問(wèn)題

在公益型養(yǎng)老服務(wù)模式中,盡管以合作互惠為內(nèi)核,形成了持續(xù)性的養(yǎng)老服務(wù)供給模式,但實(shí)際運(yùn)行中仍存在一些問(wèn)題,特別是公益中的營(yíng)利問(wèn)題,或者說(shuō)公益組織的逐利動(dòng)機(jī)與公益事業(yè)的平衡發(fā)展問(wèn)題。隨著公益組織的不斷發(fā)展,其存在的營(yíng)利傾向和向非公益性轉(zhuǎn)換沖動(dòng),即由形式上的公益組織蛻變?yōu)閷?shí)質(zhì)上的營(yíng)利組織。如一些進(jìn)駐社區(qū)的組織名義上注冊(cè)為民辦非企業(yè)法人,從事社會(huì)公益事業(yè),享受著各種補(bǔ)貼和優(yōu)惠待遇,但事實(shí)上,這些組織為了生存和發(fā)展,不斷拓展業(yè)務(wù)范圍,把營(yíng)利事務(wù)嵌入到公益性服務(wù)中,從公益性轉(zhuǎn)向以營(yíng)利為主體、以公益為附帶。政府、社區(qū)居委會(huì)監(jiān)管的弱化,勢(shì)必導(dǎo)致營(yíng)利性的張力、公益性的式微。

4 城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式的改進(jìn)對(duì)策

完善城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式,提升城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量,需要在社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)的科學(xué)布局與協(xié)同合作、技術(shù)提升與制度完善、組織優(yōu)化與有序監(jiān)管等方面著手,具體內(nèi)容如下:

4.1 推進(jìn)社區(qū)服務(wù)資源的有序整合與優(yōu)化,不斷提高聚合型養(yǎng)老服務(wù)的整體效應(yīng)

在社區(qū)聚合型養(yǎng)老服務(wù)中,政府、市場(chǎng)、社會(huì)組織依憑自身的特質(zhì)和功能角色,在社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中發(fā)揮著不同作用,諸如公共性的社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)、市場(chǎng)化的社區(qū)虛擬養(yǎng)老服務(wù)、公益化的多種志愿服務(wù)。整合社區(qū)多元養(yǎng)老服務(wù)主體,需要政府制度上的有序引導(dǎo)和社區(qū)居委會(huì)機(jī)制上的有效規(guī)整。首先,在制度設(shè)計(jì)上,需要政府制定多元服務(wù)供給主體的有效銜接和整合機(jī)制,特別是在養(yǎng)老服務(wù)的文化娛樂、保健康復(fù)等設(shè)施的建設(shè)方面,制定科學(xué)有序的發(fā)展規(guī)劃和指導(dǎo),避免社區(qū)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)、重復(fù)提供,促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)資源的有效利用;在養(yǎng)老服務(wù)內(nèi)容上,依據(jù)社區(qū)老人服務(wù)需求,制定科學(xué)有效的養(yǎng)老供給指標(biāo)體系,推動(dòng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)供給的精準(zhǔn)化。其次,社區(qū)居委會(huì)應(yīng)建立統(tǒng)一有效的養(yǎng)老服務(wù)多主體協(xié)同機(jī)制,特別是科學(xué)有序地規(guī)劃和調(diào)整社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)資源布局,推動(dòng)多元服務(wù)主體之間的業(yè)務(wù)協(xié)同和合作溝通,逐步形成橫向聯(lián)動(dòng)、有機(jī)銜接、發(fā)展有序、步調(diào)一致的養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展格局。

4.2 完善虛擬化養(yǎng)老服務(wù)的內(nèi)容與機(jī)制,不斷提升網(wǎng)絡(luò)化養(yǎng)老服務(wù)的質(zhì)量和效益

正如技術(shù)價(jià)值的提升始終應(yīng)圍繞著滿足人的價(jià)值需求為前提一樣,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)也需要以老年人的實(shí)際需要為核心。于是,優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)設(shè)計(jì)、推進(jìn)老人應(yīng)用技能提升,消除供求雙方之間的各種鴻溝和障礙,提升網(wǎng)絡(luò)型養(yǎng)老的整體使用效益。具體措施包括:一是,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,建立操作簡(jiǎn)便化、界面友好化、服務(wù)人性化等適合老年群體的網(wǎng)絡(luò)養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái),使老齡群體易于、便于、能夠獨(dú)立地使用和享用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù),以促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)化養(yǎng)老技術(shù)的適用性和普及性。二是,不斷改進(jìn)和提升信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù),完善網(wǎng)絡(luò)化養(yǎng)老信息平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)建設(shè)。發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),建立老齡群體網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的安全維護(hù)系統(tǒng)和技術(shù)支撐系統(tǒng),杜絕網(wǎng)絡(luò)技術(shù)漏洞,預(yù)防數(shù)據(jù)泄露和黑客攻擊。三是,建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)監(jiān)督和評(píng)估機(jī)制,提升實(shí)體與虛擬養(yǎng)老服務(wù)的質(zhì)量與效益。在虛擬網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)加盟商的構(gòu)成方面,凡是進(jìn)駐該平臺(tái)的服務(wù)商(第三方)都要經(jīng)過(guò)政府等相關(guān)主體或技術(shù)平臺(tái)管理方對(duì)其資質(zhì)、合法性、信譽(yù)等方面的審核。在老齡群體的線上下單、線下服務(wù)過(guò)程中,政府等相關(guān)主體應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)維護(hù)方協(xié)同合作,針對(duì)養(yǎng)老服務(wù)加盟商對(duì)老年群體的服務(wù)過(guò)程和服務(wù)結(jié)果進(jìn)行有效監(jiān)督評(píng)估。

4.3 加強(qiáng)社會(huì)組織的有序引導(dǎo)和管理,保證公益型養(yǎng)老服務(wù)的公益性與可持續(xù)性

保持社會(huì)組織的公益性與營(yíng)利性之間的平衡,是公益型養(yǎng)老服務(wù)健康持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。與私營(yíng)組織以追求利潤(rùn)為目標(biāo)相比,公益性養(yǎng)老服務(wù)組織應(yīng)以公益為目標(biāo)、營(yíng)利為保障和維持前者發(fā)展的條件和基礎(chǔ)。具體而言,公益養(yǎng)老服務(wù)組織的發(fā)展,應(yīng)堅(jiān)持公益為主體,保本為常態(tài),微利為紅線。正如“自律與他律是約束機(jī)制形成和發(fā)展的基礎(chǔ)”[26]一樣,保證公益性養(yǎng)老服務(wù)組織的精準(zhǔn)定位,把公益性作為核心,把營(yíng)利作為手段,既需要公益養(yǎng)老服務(wù)組織完善其內(nèi)部治理機(jī)制,加強(qiáng)自律建設(shè),同時(shí)還需要外在的監(jiān)督規(guī)約機(jī)制。在監(jiān)督機(jī)制方面,需要政府等主體的有效監(jiān)管。即政府在把社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)外包給公益組織時(shí),應(yīng)明確其服務(wù)宗旨、價(jià)值定位,特別是嚴(yán)格規(guī)定公益組織的公益性內(nèi)容和營(yíng)利性限度。在成本與收益等方面,政府等相關(guān)主體加強(qiáng)對(duì)公益組織必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督,完善相關(guān)的信息披露制度,尤其是在公益組織的服務(wù)價(jià)格制定、成本支出、財(cái)務(wù)收支等方面進(jìn)行必要的審計(jì)監(jiān)督,以保證公益組織的公益性。對(duì)于社會(huì)公益組織超出微利紅線時(shí),政府等相關(guān)主體應(yīng)進(jìn)行必要的行政干預(yù)和價(jià)格調(diào)整;對(duì)于其出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難和入不敷出時(shí),應(yīng)給予適當(dāng)?shù)馁Y金支持和補(bǔ)貼,以保證其正常的生存和發(fā)展。此外,還應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)公眾和媒體輿論等多元主體對(duì)公益組織的監(jiān)督。

[1][5]張奇林,趙青.我國(guó)社區(qū)居家養(yǎng)老模式發(fā)展探析[J].東北大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2011(05):416-420,425.

[2]陳賽權(quán).中國(guó)養(yǎng)老模式研究綜述[J].人口學(xué)刊,2000(03):30-36,51.俞賀楠,王敏,李振.我國(guó)社區(qū)居家養(yǎng)老模式的出路研究[J].河南社會(huì)科學(xué),2011(01):202-205,219.

[3]閻青春.四種居家養(yǎng)老服務(wù)模式的“利”與“弊”[J].社會(huì)福利,2009(03):19-20.

[4]夏磊.多元化養(yǎng)老模式選擇研究[D].杭州:浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院,2012.

[6]陳雅麗.社區(qū)居家養(yǎng)老模式的探索及思考:以廣州市為例[J].社科縱橫,2011(06):51-54.

[7]張燕華,黃思棉.PPP模式在城市社區(qū)居家養(yǎng)老中的應(yīng)用研究:以南寧市為例[J].經(jīng)營(yíng)管理者,2015(20):303-304.郜凱英.PPP模式應(yīng)用于中國(guó)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)研究[J].現(xiàn)代管理科學(xué),2015(09):82-84.王海霞.PPP模式應(yīng)用于我國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)的研究[D].北京:財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所,2014.

[8]李敏.完善江西省政府與民間非營(yíng)利組織契約養(yǎng)老模式研究[D].南昌:江西財(cái)經(jīng)大學(xué),2012.支川琦.基層政府與社會(huì)組織關(guān)系的現(xiàn)狀分析及發(fā)展模式研究[D].上海:華東政法大學(xué),2013.

[9]汪忠杰,何珊珊.社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)模式探析:以武漢市為例[J].武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2014(04):124-128.

[10]陳娟,黃尚德.社區(qū)居家養(yǎng)老模式分析:基于武漢市百步亭社區(qū)調(diào)查數(shù)據(jù)[J].決策與信息,2016(05):128-133.

[11]民政部全國(guó)老齡辦養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室.國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)養(yǎng)老服務(wù)情況匯編[Z].北京:中國(guó)社會(huì)出版社,2010:96-100.黃少寬.國(guó)外城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)的特點(diǎn)[J].城市問(wèn)題,2013(08):83-88.陳偉.英國(guó)社區(qū)照顧之于我國(guó)“居家養(yǎng)老服務(wù)”本土化進(jìn)程及服務(wù)模式的構(gòu)建[J].南京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2012(01):93-99.

[12]張麗雅,於釔權(quán).美英兩國(guó)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)及啟示[J].社會(huì)福利,2010(10):48-49. 王延中.中國(guó)社會(huì)保障發(fā)展報(bào)告No.6(2014):社會(huì)保障與社會(huì)服務(wù)[M].北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2014:21-22. 郭競(jìng)成.居家養(yǎng)老模式的國(guó)際比較與借鑒[J].社會(huì)保障研究,2010(01):29-39.

[13]林閩鋼.現(xiàn)代社會(huì)服務(wù)[M].濟(jì)南:山東人民出版社,2014:123-124.

[14]田香蘭.養(yǎng)老事業(yè)與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的比較研究:以日本養(yǎng)老事業(yè)與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為例[J].天津大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2010(01):29-35.康越.日本社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系的做法與經(jīng)驗(yàn):以大阪府岸和田市為例[J].中央社會(huì)主義學(xué)院學(xué)報(bào),2011(05):108-111.

[15]JOHNSON N.The Welfare State in Transition:The Theory and Practice of Welfare Pluralism[M].Amherst:University Massachusetts Press,1987.轉(zhuǎn)引:彭華民,黃葉青.福利多元主義:福利提供從國(guó)家到多元部門的轉(zhuǎn)型[J].南開學(xué)報(bào),2006(06):40-48.

[16]DAHLBERG L.Interaction between Voluntary and Statutory Social Service Provision in Sweden: A Matter of Welfare Pluralism,Substitution or Complementarity? [J]. Social Policy&Administration, 2005,39(7):740-763.

[17]克里斯廷·格羅魯斯.服務(wù)管理與營(yíng)銷:服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中的顧客管理(第三版)[M].北京:電子工業(yè)出版社, 2008:83-87.

[18]武漢市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要[EB/OL].中國(guó)武漢網(wǎng).http://www.wuhan.gov.cn/hbgovinfo/szfxxgkml/ghjh/gmjjhshfzgh/201604/t201 60419_72222.html.

[19]武漢市養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃(征求意見稿)[EB/OL].武漢市民政局網(wǎng).http://www.whmzj.gov.cn/News_View.aspx?id=20032.

[20]國(guó)家發(fā)改委辦公廳.關(guān)于做好制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃有關(guān)工作的通知 [EB/OL].http://jushihuichina.com/a/xinwenjujiao/xingyezixum/2015/0331/258.html.

[21]帕特南.使民主運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái):現(xiàn)代意大利的公民傳統(tǒng)[M].南昌:江西人民出版社,2001:202.

[22]詹姆斯·P·蓋拉特.非營(yíng)利組織管理[M].北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2013:03.

[23]趙婧如,王宣政.互聯(lián)網(wǎng)安全與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)研究[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2006(17):26-28,31.

[24]羅軍舟,吳文甲,楊明.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng):終端、網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)[J].計(jì)算機(jī)學(xué)報(bào),2011(11):2029-2051.

[25]朱峰.互聯(lián)網(wǎng)安全管理研究[D].南昌:南昌大學(xué),2007.

[26]廖鴻.國(guó)外非營(yíng)利組織管理創(chuàng)新與啟示[M].北京:中國(guó)言實(shí)出版社,2011:177.

10.14180/j.cnki.1004-0544.2017.10.027

C916.2

A

1004-0544(2017)10-0146-07

湖北省民政廳委托課題(115-2299000)。

王振波(1982-),男,河北邯鄲人,武漢大學(xué)政治與公共管理學(xué)院博士生;吳湘玲(1967-),女,湖北通城人,管理學(xué)博士,武漢大學(xué)政治與公共管理學(xué)院教授。

責(zé)任編輯 楊 幸