中國家族企業股權結構優化措施

●胡 萍 王星宇

中國家族企業股權結構優化措施

●胡 萍 王星宇

合理的股權結構是家族企業持續健康發展的基礎。本文通過對中國典型家族企業股權結構特點的分析,探討了中國家族企業股權結構在股權集中度、所有權和控制權分離程度、股權制衡和股權激勵方面存在的問題,借鑒日本成熟的家族企業股權結構特點,提出相應的對策。

家族企業 股權集中度 兩權分離 股權制衡股權激勵

目前中國活躍著大量的家族企業,約占私人企業的80%,占上市公司的30%,家族企業在中國經濟中占有著不可替代的獨特地位。然而“富不過三代”的魔咒給中國家族企業未來的發展蒙上了一層陰影。與此同時,毗鄰中國,同樣受到“家文化”深刻影響的日本,卻擁有著大量屹立百年、享譽全球的家族企業。同時,合理的股權結構是企業健康發展的基礎,因此家族企業的股權結構或許是決定其是否能長遠發展的重要因素。本文擬通過對中國典型家族企業的股權結構進行分析,探討中國家族企業股權結構中存在的問題,借鑒日本家族企業的成功經驗,為破除“富不過三代”的魔咒提出相應的對策。

一、中國家族企業股權結構特點

本文選取由劉永好家族控制的上市公司新希望六和股份有限公司作為研究對象,作為中國最大的農牧企業之一,新希望六和業務涉及飼料生產、養殖、肉制品加工等多個行業,年營業收入超過600億元。新希望六和的股權結構具有如下特點:

(一)家族持有企業大量股權

新希望六和的股權結構與其他中國家族企業相比較為復雜,創立新希望集團的劉永好家族通過金字塔持股方式最終掌握了新希望六和的大部分股份。根據新希望六和2012-2016年年報,劉永好家族持有的公司股份數量和結構近五年未發生明顯變化。目前,劉永好直接持有新希望六和0.02%的股權,并持有新希望集團有限公司62.34%的股權和西藏恒業峰27.34%的股權,新希望集團則為新希望六和的控股股東,直接持有新希望六和23.91%的股權,其與西藏恒業峰共同出資成立的子公司南方希望實業有限公司,直接和間接持有新希望六和共計29.54%的股權。新希望六和董事長劉暢直接持有公司0.05%的股份,持有新希望集團有限公司36.35%的股權,劉暢系公司實際控制人劉永好之女。根據新希望六和2016年年報,新希望六和與劉永好父女之間的具體產權及控制關系如圖1所示。此外,新希望六和前十大股東中的成都美好房屋開發有限公司持有新希望六和0.95%的股權,美好房屋實際控制人同樣來自劉永好家族。

通過以上持股方式,劉永好家族掌握了新希望六和約43.69%的股份,而新希望六和前十大股東中,與劉永好家族沒有直接關系的其他股東持股比例之和為12.17%。因此與其他股東相比,劉永好家族對新希望六和的持股比例很高,且在該公司擁有絕對的控制權。不僅是由劉永好家族控股的新希望六和,中國的大部分家族企業,不論是上市公司或是中小非上市企業,都是通過由家族成員持有企業的大量股權來獲取大量的收益、實現對企業的控制。CSMAR股權性質數據庫數據顯示,中國上市家族企業家族的平均持股比例約34.69%,擁有非上市家族企業的家族更是掌握了企業絕大部分的股權,高度的股權集中是我國家族企業股權結構最為顯著的特點。

圖1 公司與劉永好父女之間的產權及控制關系

(二)兩權分離度低

根據新希望六和發布的信息,新希望集團董事長、新希望六和股份有限公司董事劉永好為公司的實際控制人。雖然劉永好家族采用復雜的金字塔持股方式以實現對企業的控制,但由于其家族對金字塔股權結構每一層級中的公司,都擁有較大份額的股權,導致最終所有權和控制權的分離程度并不高。

本文計算控制權的方法為:在控制鏈關系中,將控股股東在每條最終控制鏈條上的最小持股比例加總。通過分析上述新希望六和股份有限公司與劉永好家族之間的產權及控制關系圖中數據,可計算得出劉永好家族擁有的新希望六和公司實際控制權為54.26%①。同時,本文利用控制權與所有權的差額衡量所有權與控制權的分離程度,計算可得新希望六和的所有權與控制權的分離度為9.83%,與國外上市公司相比兩權分離②度較低。由CSMAR數據庫相關數據計算可得,中國上市家族企業兩權分離度平均值約4.77%③,控制權和所有權分離程度普遍較低。

(三)股東間關系緊密

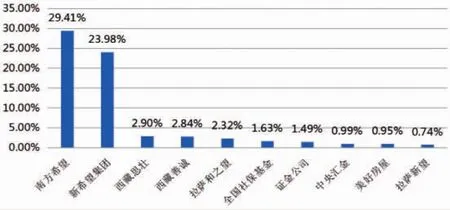

新希望六和前十大股東中,除南方希望和新希望集團外,其他股東持股比例均未超過3%,所持股份之和也未能超過公司第一大股東南方希望或第二大股東新希望集團中任意一位股東所持股份,因此對公司的經營決策,其他股東難以施加實質性影響。截止2016年末,新希望六和前十大股東具體持股比例如圖2所示。同時,南方希望和拉薩新望投資的控股股東都是新希望集團,以上三家公司構成一致行動人,此外新希望集團的實際控制人劉永好與美好房屋的控股人陳育新為兄弟關系,四家股東間聯系十分緊密。由于上述一致行動人持有公司共計一半以上的股權,在其中某一股東試圖侵占其他中小股東的利益時,在利益可能受到侵害的一方中缺乏可以與之抗衡的股東,即使其他股東聯合行動也無法制約上述三方一致行動人的行為。

圖2 新希望六和前十大股東持股比例

中國的大多數家族企業都具有類似情況,公司的大部分股權由實際控制家族直接持有或由他們控股的其他公司持有,且股權較為集中,形成了由少數關系密切的大股東控制整個公司的局面,使股東間難以利用各自的股權在參與公司經營和決策時相互牽制和監督。

(四)管理層和員工持股比例低

新希望六和的管理層中除家族成員劉永好(董事)、劉暢(董事長)父女持有一定數量的公司股份外,僅有副總裁韓繼濤持有16000股公司股份,投資發展總監黨躍文持有6000股公司股份,持股比例很低,而其他職業經理人均不持有公司股份,同時公司尚未開展員工持股計劃,薪酬激勵政策和培訓計劃是對管理層和員工的主要激勵方式。

與新希望六和類似,由于股權激勵機制在中國企業中尚未成熟,中國家族企業家族傾向于將大部分股份控制在家族內部,較少對企業管理層中的非家族成員給予股權激勵,因此中國家族企業的管理層和員工持股比例普遍較低。

二、中國家族企業股權結構存在的問題

(一)股權過度集中

中國家族企業家族成員持有企業大量股權,導致家族企業股權過度集中,容易出現“一股獨大”的局面。盡管股權的適度集中可以減少股東“搭便車”行為的出現,促使大股東積極監督管理層對公司的管理,能一定程度上防止管理層侵害股東利益,從而使企業的代理成本降低,但股權的過度集中會給企業帶來許多問題。

1、導致股東間的代理問題。盡管股東與管理層之間的代理問題可以通過集中股權得到有效緩解,使代理成本降低,但集中的股權同時方便了大股東對小股東利益的侵占。家族成員或由成員控股的其他公司持有家族企業的大部分股權,使公司的控制權被家族牢牢掌握,非家族成員的中小股東無法影響企業的經營決策,為大股東侵害他們的利益提供了機會。同時,身為家族成員的大股東掌握有家族企業更為詳細和及時的信息,使得大股東更容易利用信息不對稱對其他股東利益實施侵占。此外,我國規范股東行為的制度和法律仍很不完善,缺乏從制度層面對中小股東利益的有效保護,使這一代理問題尤為突出。

2、不利于企業多元化發展。實證檢驗結果表明,股權集中度與企業經營的多元化程度之間存在著顯著的負相關關系,集團的股權集中度越高多元化程度越低,集團的股權集中度越低多元化程度越高。家族企業在初創期專注于某一行業并取得成功后,逐步發展為大型企業甚至集團公司,在我國目前的市場環境下,企業經營風險較高,許多企業為降低經營風險實現持續發展,而選擇實施多元化戰略。高度集中的股權將不利于家族企業的多元化戰略的實施,從而使家族企業更容易受到所處單一行業萎靡或生產的單一產品銷量下降帶來的負面影響。

3、不利于企業自主創新行為。實證檢驗結果表明,倒U型關系存在于股權集中度與企業自主創新行為之間,過度集中的股權和過度分散的股權都不利于企業的自主創新行為。股權高度集中一方面使得控股股東為避免企業創新投資給自己資金流和收益增加的風險,即企業創新性投資給企業帶來的財務風險和收益的不確定性,而減少企業的創新性投資;另一方面使得經理人由于控股股東對公司經營的過度干涉而喪失其工作積極性,進而抑制其帶領企業進行創新的意愿。

(二)所有權和控制權未適當分離

現金流權與控制權未實現分離時,企業的盈利狀況將對控股股東所能獲取的現金流收益產生巨大影響,促使控股股東不愿意承擔由于將企業資金投入到高風險、高收益的項目中而給自己現金流帶來的風險,他們更愿意將企業的資金用于發放股利而非用于投資可以獲得更長遠利益的項目,這一保守的策略將限制家族企業的未來發展,使企業喪失獲得更高收益的機會。

同時,控股股東不愿將企業剩余資金再投資于高風險、高收益的項目,會使大量資金在公司內部沉淀,為經理層利用或侵占公司的現金流提供便利,不利于對管理層的有效監督,加劇股東與管理層間的代理問題。

(三)股權制衡機制不完善

家族企業往往由一個大股東控制或少數幾個關系緊密的大股東控股,這種股權結構不利于股東間的股權制衡。當企業只存在一個大股東時,中小股東將難以制止大股東為謀取私利侵害公司利益的行為;當存在幾個關系密切的大股東時,大股東“合謀”的概率將大大增加,容易對其他中小股東的利益造成侵害。此外,企業僅存在一個大股東或股東集團時,企業的管理者容易受到該控股集團的支配,從而喪失對企業經營管理的自主權和積極性。

企業內部同時存在幾個沒有關聯關系的大股東時,股東為了各自的利益會主動監督其他股東的行為,防止第一大股東在利用投票權影響公司經營決策時為自己謀取私利。同時,大股東間會展開針對控制權的爭奪,為了贏得控制權他們需要通過承諾減少謀取私利以贏得其他中小股東的支持,這在一定程度上可以抑制他們對中小股東利益的侵占。股權制衡機制也會避免某一股東對企業管理層的過度干涉,給予管理者更大的自主權,激發他們經營公司的積極性。

(四)缺乏股權激勵機制

為了完善公司治理、解決家族成員缺乏管理經驗帶來的問題,目前一些家族企業開始更多地引入職業經理人參與公司的管理工作,如何激勵職業經理人成為控制人家族必須思考的問題。僅憑借傳統的短期薪酬激勵等措施對董事會成員和管理層進行激勵,可能很難達到預期效果,尤其是在董事會和管理層同時存在持有股份的家族成員和非家族成員、不持有股份的職業經理人的情況下,職業經理人對企業的歸屬感將更加缺失,進而喪失為公司創造價值的動力。對董事會成員和管理層的股權激勵,能夠使內部人利益與股東利益一致,從而緩解股東與管理層間的委托代理問題。

對員工的股權激勵也更能調動員工的工作積極性,增加員工對家族企業“家文化”的認同感,增強員工對家族的忠誠度。

三、日本家族企業股權結構特點及其借鑒

本文選取由豐田家族控制的全球最大汽車生產商豐田汽車公司作為研究對象,豐田汽車業務涉及汽車及零部件生產和銷售、鋼鐵、電子等行業,年營業收入超過25兆日元。豐田汽車自1937年創立以來一直由豐田家族控制,是日本最著名的家族企業。豐田汽車公司的股權結構有如下可供中國家族企業借鑒的特征:

(一)股權集中度適中

豐田家族在豐田汽車公司中的持股比例并不高,總計不超過8%,卻一直是日本豐田汽車公司的實際控制人。和許多實行交叉持股機制的公司一樣,豐田家族采用復雜的法人交叉持股方式,使豐田集團旗下的豐田汽車、豐田自動織機、電裝公司等企業相互持股,實現了在其中一家企業僅持有少量股份卻能保持對該企業的控制權。豐田汽車公司現任社長豐田章男僅直接持有豐田汽車0.15%的股權。同時豐田家族通過同樣由家族控制的豐田自動織機公司和電裝株式會社分別持有豐田汽車6.93%和2.62%的股權,而豐田自動織機和電裝公司的部分股權也掌握在豐田汽車手中。此外,與許多中國家族企業不同,豐田汽車的董事長職位往往并不由家族成員擔任,這也一定程度上說明了豐田家族并未掌握豐田汽車的大量股權。

與中國企業相比,日本企業股權較為分散,較少存在少數股東持有公司大量股權的情況。以豐田汽車為代表的日本大型家族企業,其股權集中于日本財團和國外大型公司及金融機構手中,家族持股比例普遍不高,家族多采用交叉持股方式實現對企業的控制。

(二)控制權與股權適當分離

豐田家族對豐田汽車的控制并不依賴于所持有的股權,利用獨特的公司治理結構和豐田家族的聲望,豐田家族在公司內擁有著難以撼動的影響力和控制權。首先,豐田汽車的交叉董事會結構使家族成員在豐田集團內一家公司董事會任職的同時可以保證其能對整個集團施加影響。其次,豐田家族逾半個世紀對豐田汽車做出的貢獻也使公司內部對豐田家族的領導力達成了一致認同。此外,“家文化”對日本家族企業員工的影響也使非家族成員愿意忠誠地為家族企業服務。因此豐田家族在豐田汽車內擁有的控制權與股權關系并不密切,家族擁有的控制權也難以量化,無法通過持有的股份計算得出。同時,根據豐田汽車2017年發布的公司治理報告,以持股比例為標準衡量,企業目前不存在控股股東。因此,豐田家族通過少量的股權便取得了公司的控制權,控制權和所有權分離程度較高。盡管豐田家族擁有豐田汽車的控制權,但其較低的持股比例使其出現損害公司其他股東利益的行為時可以受到制約。

包括豐田公司在內,日本許多大型家族企業的大部分股份都由日本幾大財團或外國金融機構持有,家族大多都憑借法人交叉持股的方式和家族影響力取得控制權,導致了控制權與所有權的高度分離。

(三)股東制衡機制完善

由于擁有比中國更加成熟的資本市場,包括家族企業在內的日本企業的股權也往往因此較中國企業更為分散,尤其是豐田汽車此類大型跨國企業,公司股東數量眾多,遍布全球各地。以豐田汽車為例,根據豐田汽車2012-2016年公司治理報告等數據,近五年豐田汽車前十大股東未發生重大變化,但與新希望六和極其穩定的股權結構相比,豐田前十大股東持股比例波動較大。公司前十大股東中,除同屬豐田集團的豐田自動織機公司和電裝公司外,其余八家均為大型金融機構,其中包括五家分屬日本不同財團的日本國內銀行和保險公司,以及三家美國金融機構。根據豐田汽車公司最新發布的公司治理報告,公司第一大股東日本信托服務銀行持股比例為11.01%,僅為新希望六和第一大股東持股比例的約三分之一。通過其前十大股東具體持股情況圖可以看出(如圖3所示),豐田汽車股東間關系松散,持股比例接近且都相對較低,有利于股權制衡機制的形成。

圖3 豐田汽車前十大股東持股比例

(四)股權激勵政策成熟

豐田汽車公司2016年報顯示,不僅是擔任公司社長的家族成員豐田章男,董事會和監事會的大部分成員也都持有不同數量的公司普通股和AA型新型股票。同時豐田汽車分別于2009年和2010年向員工實行了兩輪股票期權計劃,此外豐田汽車還設立了員工持股協會,協會成員從其月薪和獎金中預留一定金額用以購買公司股票。日本公司的股權激勵政策已較為成熟,大量與豐田公司類似的大型企業包括許多家族企業都早已在公司內部開始實施不同種類的股權激勵政策。

四、優化中國家族企業股權結構的對策

(一)調整家族持股比例

股權過度分散將帶來第一類委托代理問題,即股東與經理人間的代理問題;股權過度集中又會引起第二類委托代理問題,即大股東與中小股東間的代理問題。因此家族企業應采取措施優化股權結構,適當降低家族持股比例,實現股權的適度集中。一方面家族企業可以通過引入多種身份的外部投資人參與公司的治理來優化股權結構,另一方面家族企業也可以經過上市,實現增資擴股。通過上述兩種方式首先可以適度稀釋家族成員的股權,降低股權集中度;其次可以使家族企業擁有更加充足和多樣的資金來源,幫助企業擴大規模,降低財務風險;最后也可以促使家族企業治理更加規范、信息披露更加透明。

(二)提高兩權分離度

交叉法人持股、金字塔結構持股等方式均可用來幫助控股家族實現所有權和控制權的分離,以較少的所有權獲取較大的控制權。日本的交叉持股機制較為成熟,我國家族企業在通過法人交叉持股實現對公司集團的控制時,可以借鑒日本企業的經驗。

企業需要在兩權分離帶來的利益與成本間進行權衡,決定是否將控制權和所有權進行分離,以及兩權分離的程度。采用上述方式實現兩權分離需要企業擁有健全的治理機制,否則將會帶來更多的問題。在實現兩權分離的過程中,兩權分離的程度是家族企業首先要把握的問題,兩權分離程度過高,容易導致大股東侵犯中小股東的利益,降低公司價值。同時,家族企業要考慮實現兩權分離的方式,交叉持股不宜過于復雜,金字塔結構的控制鏈條也不宜過長,否則將不便于股東對股權的管理。

(三)提高股權制衡度

與降低股權集中度的方式類似,為實現股東間的相互制衡,家族企業應適當開放產權,多元化股權結構,引入優質的戰略投資者而非財務投資者,在降低股權集中度的同時提高股權制衡度。即使不引入外部投資人,家族企業也可以通過降低第一大股東的持股比例,適當擴大非第一大股東的其他家族成員或由其他家族成員控制的企業的持股比例,在既保證家族仍擁有企業較多股權的同時,實現一定程度上的相互制衡。此外,企業還可以在公司治理結構中通過建立獨立董事制度、控制權市場機制等對大股東行為進行制衡。

(四)實施股權激勵政策

在家族企業在公司管理中引入職業經理人的情況下,家族企業可以將股權激勵作為薪酬激勵的補充,促使經理人重視企業長期利益,積極作為以使企業價值最大化。家族企業也可以根據企業自身特點決定是否實行和如何實行員工持股計劃。將股權向管理層和員工開放,不僅可以對管理層和員工產生激勵作用,同時也可以一定程度上降低企業的股權集中度。

對管理層開展股權激勵時,管理層的持股比例不能過低,過低的管理層持股比例不能起到預期的激勵作用。管理層持股比例較低時,其侵害公司利益的行為為其謀取的私利很可能高于公司價值下降對其持有股權造成的損失,使得其仍不愿放棄私人利益。此外,任何物質的刺激都會伴隨著道德風險,家族企業的內部控制制度往往較為薄弱,企業在實施股權激勵政策的同時,也應強化內部控制措施,健全對管理層和員工的激勵約束機制。

經過上述對中國家族企業股權結構的分析,可以看出,中國家族企業的股權結構在股權集中度、兩權分離度、股權制衡度和股權激勵機制四個方面仍存在缺陷。為實現企業的長遠發展,我國家族企業可以借鑒日本企業的股權結構,從降低股權集中度、提高兩權分離度、健全股權制衡機制、實行股權激勵政策等方面著手優化股權結構。然而,盡管日本的家族企業普遍壽命較長,發展的較為成熟,但由于各國制度環境、宏觀經濟環境等方面存在差異,對日本家族企業合適的股權結構并不一定適用于中國企業,同時目前學術界關于股權結構的許多問題尚未形成統一意見,因此在設計股權結構的過程中,我國家族企業要充分考慮自身特點,在借鑒日本家族企業經驗的基礎上,在不同的股權結構間做出權衡,選擇適合自身的股權結構。■

(作者單位:國網湖北省電力公司信息通信公司財務資產部)

注釋:

①劉永好家族控制權=0.02%+29.41%+0.13%+23.91%+0.05%=53.52%。

②兩權分離指所有權與經營權分離或所有權與控制權分離,本文所述均指所有權與控制權分離。

③對滬深兩市2012-2016年家族企業兩權分離度求取平均值為4.77%。

[1]黃虹、張鳴、柳琳.“回購+動態考核”限制性股票激勵契約模式研究——基于昆明制藥股權激勵方案的討論[J].會計研究,2014.(02).

[2]劉漢民、王芳華.不同實際控制人類型下股權結構與績效的關系——來自中國817家上市家族企業的經驗統計[J].經濟與管理研究,2016.(05).

[3]劉鑫、薛有志、嚴子淳.公司風險承擔決定因素研究——基于兩權分離和股權制衡的分析[J].經濟與管理研究,2014.(02).

[4]馬磊、徐向藝.大股東所有權、控制權與公司治理績效的灰色關聯分析——基于三一重工的案例研究[J].財貿研究,2010.(04).

[5]熊風華、黃俊.股權集中度、大股東制衡與公司績效[J].財經問題研究,2016.(05).

[6]楊建君、王婷、劉林波.股權集中度與企業自主創新行為:基于行為動機視角[J].管理科學,2015.(02).

[7]姚宏、王范、張曉紅.家族企業股權結構的影響因素研究——以希望集團為例[J].管理案例研究與評論,2011.(03)

(本欄目責任編輯:鄭潔)