探索“互聯網+第三方涉稅信息風險應對”的研究

——判決書里隱藏的稅收風險

◎文/潘宗英 張 浩

探索“互聯網+第三方涉稅信息風險應對”的研究

——判決書里隱藏的稅收風險

◎文/潘宗英 張 浩

本文對互聯網第三方涉稅信息進行挖掘,通過篩選互聯網涉稅信息,選取中國裁判文書網法院判決的借款糾紛類文書涉稅信息作為采集目標,確定相應的采集內容、制定采集標準、進行信息采集,然后對采集信息進行分類和政策梳理,與征管數據關聯進行調研式評估,最后總結相應風險點的規律和特點,對稅收風險模型進行有益探索,及對互聯網第三方涉稅信息應用到風險管理工作具有現實的借鑒意義。

互聯網;涉稅信息;風險應用

我國社會主義市場經濟的不斷發展,經濟總量快速擴張,社會經濟形態不斷創新,市場主體日趨多元化,經濟全球化水平不斷提高,對稅務部門的稅收治理水平和治理能力提出了更高的要求。面對這樣的機遇和挑戰,順應時代的發展和要求,天津市濱海新區地方稅務局緊緊圍繞國家稅務總局和天津市地方稅務局提出的推進稅收征管體制和征管能力現代化的要求,以防范稅收風險為導向,以“金稅三期”上線為契機,以互聯網為依托,充分利用現代信息技術,在建立現代稅收征管模式方面進行嘗試,由傳統的全面管理向目標管理、重點管理、風險管理和信息管理的方向轉移,努力實現目標管理為指導、重點管理和風險管理為方法、信息管理為保障的新型管理模式,并初見成效,不但有效減輕了納稅人的負擔,而且將一線征管干部從繁雜的事務性工作中解放出來,大大提高了征管效能。

但是目前由信息管理為導向的風險管理在應用層面上仍處于初級階段,尤其是對于互聯網第三方涉稅信息的應用方面,還需要深入研究。稅務部門使用的涉稅信息從數據來源上主要分為企業自行申報數據和第三方涉稅信息兩大類型。其中,企業自行申報數據容易獲取,而它的真實性和準確性不容易確定;第三方涉稅信息不容易獲取,但卻是評價納稅人申報真實性和可靠性的重要依據。隨著信息公開和共享程度的提高,從互聯網中獲取第三方涉稅信息的渠道越來越多。開展“互聯網+第三方涉稅信息風險應對”的應用,充分利用互聯網采集第三方涉稅信息,通過研究采集的目標、內容及方法,挖掘涉稅信息風險點,實現風險有效應對,不僅是解決征納雙方信息不對稱、提高稅源管理效能的基礎,而且是全面深化征管改革、提高稅收風險識別監控水平的關鍵,有利于將稅收監管由事前審批向事中和事后管理轉移。而對于互聯網中存在的海量第三方涉稅信息,如何進行目標選取,如何進行標準化的采集,如何進行數據加工,如何推送到金稅三期系統中進行風險識別和應對,都是稅務部門目前面對的重要課題。

一、以互聯網數據為依托,開展標準化涉稅信息采集

(一)篩選互聯網涉稅信息,選取采集角度

由于政府部門對外公開數據相對客觀準確,數據規則性強,可應用性高,因此在調研初始,我們從此類涉稅信息著手篩選第三方涉稅信息,在54個政府網站和相關網絡平臺中,共篩選出12個網站13個涉稅事項,第三方涉稅信息約15400條。并試圖優先選取與納稅人發生具體經濟行為有直接聯系的第三方涉稅信息進行采集,運用納稅人自主申報數據和征管數據與獲取的經濟行為情況進行核對,從而確定該納稅人是否就該經濟行為存在偷漏稅的情況。

在收集到的信息中,與具體經濟行為有直接聯系的第三方涉稅信息主要為合同類性質的信息,如天津市土地交易中心的土地“招、拍、掛”信息,土地使用權轉移行為涉及印花稅和契稅;天津市城鄉建設委員會的項目“招、投、標”信息,獲取建筑安裝工程承包合同信息,該企業存在建筑安裝行為,建設方必然有土地稅源,施工完成后,必然涉及房產稅源;從天津市產權交易中心獲取產權轉移合同信息,說明該企業發生了產權轉移行為,如果是轉讓方,必然涉及財產轉讓是否存在轉讓所得,是否計入相應的收入等;從中國裁判文書網獲取借款合同糾紛判決情況,說明該企業或個人存在借貸行為,有可能涉及印花稅、營業稅和所得稅。因此,每一條第三方涉稅信息,對應著每一項經濟行為,同時每一項經濟行為對應著相關的稅收。

(二)歸類互聯網涉稅信息,確定采集內容

根據上述情況,在天津市地稅局的統一安排部署下,由天津市濱海新區地稅局牽頭,成立由濱海新區各地稅機構和市直屬局共八家地稅局組成了“攻關克難”項目組。選取中國裁判文書網法院判決的借款糾紛類文書,開展涉稅數據的采集、分析和應用,充分利用法院等執法部門對經濟行為前期調查的結果,對民事判決書的內容進行采集。通過研究該文書信息,發現文書內容主要分為三部分:判決書首部分,包含判決書編號,原告、被告、委托代理人和法院對案件受理的基本情況等信息;正文部分,包含原告案件陳述及其證據、被告案件陳述及其證據和法院審理查實情況;結尾部分為判決結果,涉及的應歸還本金金額、應歸還利息情況、抵押和連帶責任情況等。選取一定時間期限的文書進行采集,共涉及可采集信息2127條,其中金融借款合同糾紛1161條,民間借款合同糾紛966條。

根據文書內容將采集信息分為三部分:一是匹配類信息,主要用于跟“金三”系統進行關聯,用于與企業自行申報數據進行比對,復核該經濟行為是否申報納稅;二是關鍵類信息,借款合同的主要數據信息分為合同簽訂金額和涉案糾紛金額,確定應稅金額是否與申報金額一致;三是輔助類信息,抵押情況和其他等,主要確定該筆債權清償的可能性。

(三)整理互聯網涉稅信息,制定采集標準

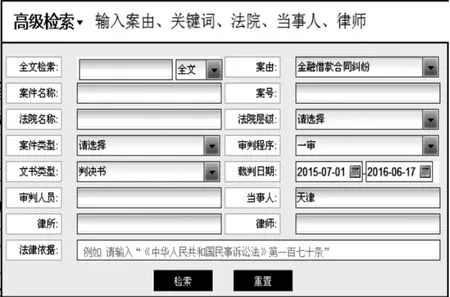

以中國裁判文書網為例,用戶登錄后可以進行采集信息的高級檢索。

1.采集信息高級檢索口徑。案由:民事案由—合同、無因管理、不當得利糾紛—借款合同糾紛相應類型;審判程序:一審;文書類型:判決書;當事人:天津。

2.原告(出借方)和被告(借款方)應有一方為天津企業(雙方均為個人的不采集)。

3.借款合同類型分為金融借貸和民間借貸,根據各自采集的信息進行區分。

4.采集信息中,合同簽訂金額為借款合同上借款金額,涉案糾紛金額為不能清還本金涉及的信息,即初始借款為1000萬元為合同金額,中間償還本金600萬元,剩余400萬元為涉案金額。

5.采集標準涉案金額:金融借貸采集借款本金1000萬元以上或借款利息100萬元以上;民間借貸和企業借貸采集借款本金500萬元以上或借款利息50萬元以上。

根據上述標準,共采集符合條件的涉稅信息291條,其中,金融借款合同糾紛113條,民間借款合同糾紛178條,金融和民間借款糾紛信息采集率分別為9.73%和18.42%。本次采集工作通過人工采集的方法,由項目組組織專門人員進行采集,采集期間1個月,由于該部分信息多為文本格式,采集任務工作量較大,今后在推廣該項目時,應申請財政資金進行采集軟件的研發,通過信息技術采集第三方涉稅數據,充分提高采集效率,實現從海量數據中發現涉稅風險。

二、分析加工第三方涉稅信息,做好風險應對前準備

(一)分析信息內容,梳理相關政策

對已采集的第三方涉稅信息進行分析,結合金融借款和民間借款類型,按出借方和借款方的類型進行分類梳理,共分為以下三類:金融機構(出借方)—借款方,非金融機構(出借方)—借款方,個人(出借方)—非金融機構(借款方)。再按照涉案糾紛金額的大小進行排序,選取排序前20%涉稅信息作為重點風險信息,其余80%涉稅信息作為一般風險信息。同時,按照經濟事項發展的不同階段,梳理出該涉稅事項的相關政策。

1.金融機構(出借方)—借款方

(1)簽訂借款合同

合同雙方繳納借款合同印花稅,但對部分符合規定的借款合同存在稅收優惠,按照財稅〔2014〕78號《財政部國家稅務總局關于金融機構與小型微型企業簽訂借款合同免征印花稅的通知》執行。

(2)收入確認情況和后續債務清償問題

金融機構(出借方):按照國家稅務總局公告2010年第23號《國家稅務總局關于金融企業貸款利息收入確認問題的公告》處理,根據先收利息后收本金的原則,按貸款合同確認的利率和結算利息的期限計算利息,并于債務人應付利息的日期確認收入的實現;已確認為利息收入的應收利息,逾期90天仍未收回,且會計上已沖減了當期利息收入的,準予抵扣當期應納稅所得額,已沖減了利息收入的應收未收利息,以后年度收回時,應計入當期應納稅所得額計算納稅。

借款方:應按合同期限計提應付利息,根據是否清償債務,是否獲取相應結算票據確認扣除成本。

2.非金融機構(出借方)—借款方

(1)簽訂借款合同

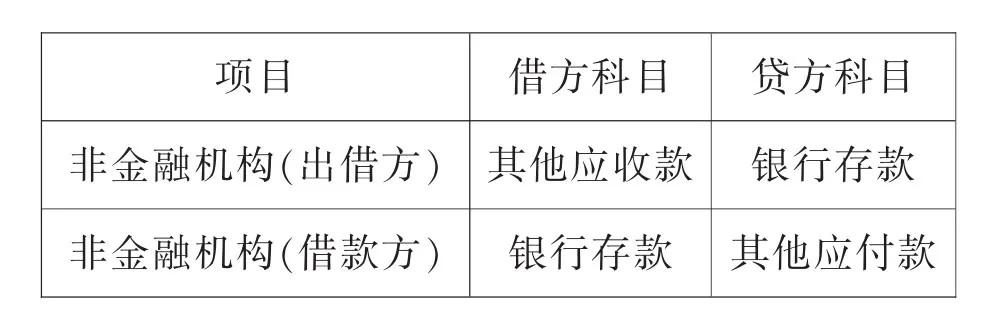

非金融機構借款合同不需要繳納借款合同印花稅。會計分錄為:

項目 借方科目 貸方科目非金融機構(出借方) 其他應收款 銀行存款非金融機構(借款方) 銀行存款 其他應付款

(2)收入確認情況

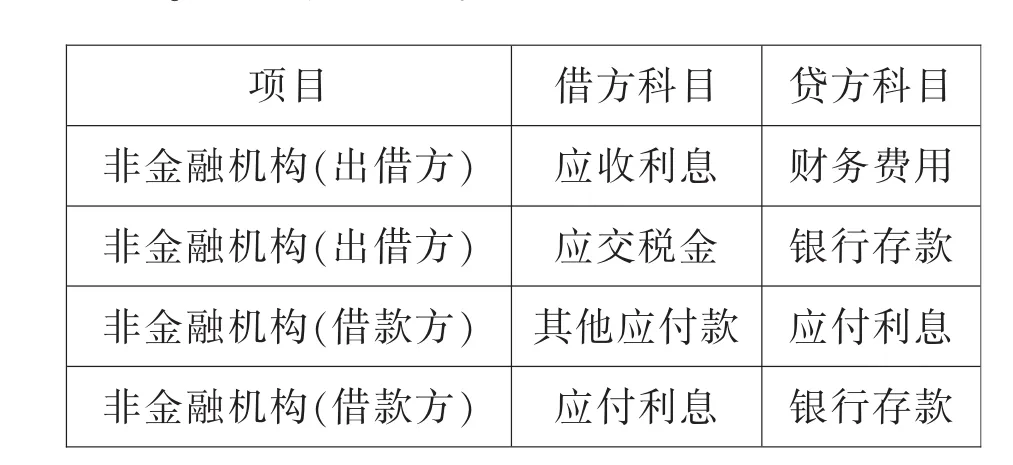

營改增前,借款合同應按合同約定按資金占用費5%繳納營業稅;營改增后,應按6%繳納增值稅,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。會計分錄為:

項目 借方科目 貸方科目非金融機構(出借方) 應收利息 財務費用非金融機構(出借方) 應交稅金 銀行存款非金融機構(借款方) 其他應付款 應付利息非金融機構(借款方) 應付利息 銀行存款

(3)本金和利息后期情況跟蹤

后期經法院判決后,出借方仍未收回的本金和利息,按照國家稅務總局公告2011年第25號,《國家稅務總局關于發布<企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》第六章第四十條要求,企業債權投資損失應依據投資的原始憑證、合同或協議、會計核算資料等相關證據材料確認,可以在企業資產損失所得稅稅前扣除,而相應的借款方為非金融機構仍然存續的,應對未還款本金確認營業外收入,利息因未實際支出不允許列支財務費用。會計分錄為:

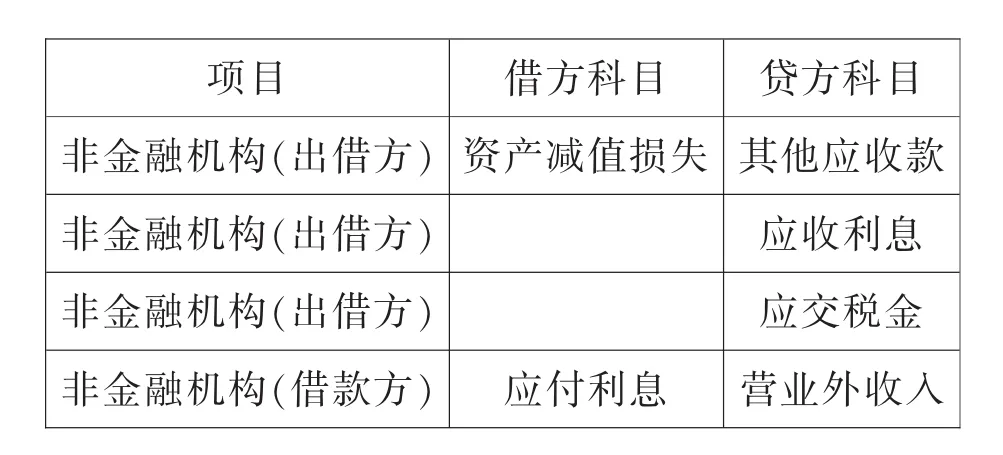

項目 借方科目 貸方科目非金融機構(出借方)資產減值損失 其他應收款非金融機構(出借方) 應收利息非金融機構(出借方) 應交稅金非金融機構(借款方) 應付利息 營業外收入

借款方:根據國家稅務總局公告2011年第34號 《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》,關于金融企業同期同類貸款利率確定問題。根據《實施條例》第三十八條規定,非金融企業向非金融企業借款的利息支出,不超過按照金融企業同期同類貸款利率計算的數額的部分,準予稅前扣除。

3.個人(出借方)—非金融機構(借款方)

個人借款合同不需要繳納借款合同印花稅;應自行申報繳納營業稅或增值稅,非金融機構應代扣個人出借方的個人所得稅。

借款方:借款方為企業的,企業所得稅中成本扣除時應取得發票,應符合國稅函〔2009〕777號 《國家稅務總局關于企業向自然人借款的利息支出企業所得稅稅前扣除問題的通知》的規定。

(二)關聯征管數據,制定調研式評估流程

構建由第三方采集數據為經濟事項基礎數據,金稅三期數據為稅收事項比對數據,對不同來源的數據進行關聯。通過匹配類信息與金稅三期系統中納稅人信用代碼進行匹配;對應出借方和借款方納稅人主管稅務機關;根據借款合同的不同類型與金三征管數據進行關聯,金融借款入庫信息應包含印花稅—借款合同,營業稅—金融業或者增值稅—金融業,企業所得稅;報表信息應包含其他應收款、其他應付款,短期借款和長期借款,財務費用,企業所得稅年度納稅申報表——資產損失稅前扣除金額等。企業借款入庫信息不應包含印花稅—借款合同。個人為出借方的非金融機構入庫信息除上述信息外應加入個人所得稅—利息、股息和紅利。

根據加工后的可應用涉稅數據,結合相關政策,制定調研式評估流程。1.確定借款類型,根據不同的借款類型選擇評估程序。2.金融借款。雙方合同印花稅是否繳納,是否符合印花稅優惠政策;借款方是否按合同期限計提應付利息,根據是否清償債務,是否獲取相應結算票據確認成本。3.非金融機構作為出借方。根據合同簽訂期限確定是營改增之前按合同約定繳納借款利息營業稅,營改增之后繳納增值稅;根據是否債務清償,出借方仍未收回的本金和利息,是否符合政策規定在企業資產損失所得稅稅前扣除;相應的借款方為非金融機構仍然存續的,是否對未還款本金確認營業外收入,利息因未實際支出不允許列支財務費用。4.個人作為出借方。是否對個人所得稅進行了代扣代繳;借款方為企業的,企業所得稅中成本扣除時是否取得發票。

三、開展調研式評估,搭建民間借貸稅收風險模型

(一)形成評估案例,為全面開展評估提供范例

項目組從判決書中選取了天津市濱海新區人民法院民事判決書(2015)濱功民初字第209號進行調研式評估。

1.第三方采集數據

匹配類信息:原告天津某航運有限公司;被告南通某海運有限公司。

關鍵類信息:合同簽訂情況,被告南通某海運有限公司2012年11月23日向原告天津某航運有限公司借款800萬元;2013年1月29日向原告天津某航運有限公司法人代表的夫人趙某借款200萬元 (資金由天津某航運有限公司通過網上銀行轉賬)。涉案糾紛情況,被告南通某海運有限公司于本判決生效之日起十日內賠償原告天津某航運有限公司借款本金385.92萬元;被告南通某海運有限公司于本判決生效之日起十日內賠償原告天津某航運有限公司利息損失(以385.92萬元為基數,自2014年9月1日起至實際償還之日止,按中國人民銀行公布的同期貸款基準利率計算)。

輔助類信息:無。

2.“金稅三期”數據

出借方納稅人為天津市濱海新區地方稅務局管轄;2012年11月至今營業稅—金融業和增值稅—金融業均為零,2012年—2015年企業所得稅年度納稅申報表——資產損失稅前扣除金額為零;2014年年初其他應收款46565萬元、其他應付款68543萬元、短期借款2000萬元;2015年年初其他應收款0萬元、其他應付款31233萬元、短期借款2450萬元;2013年、2014年財務費用分別為3662萬元和1436萬元。

3.調研式評估流程

所管轄納稅人為非金融機構作為出借方。2012年11月簽訂借款合同,屬營改增之前應按合同約定繳納借款利息營業稅,但該企業未確認收入未繳納相應稅款;未債務清償,出借方仍有未收回的本金,但也未進行企業資產損失所得稅稅前扣除;相應的借款方為非金融機構,但屬于外省管轄。

4.評估結論:結合上述情況,借款1000萬元所產生的利息收入367.33萬元已經形成,應補繳營業稅及其附加20余萬元。

5.其他問題。同時發現該企業往來款金額較大,長期未進行分紅。

(二)選準稅收風險點,搭建稅收風險模型

通過調研式評估,發現銀行類貸款涉稅情況基本符合規定,因為大多數銀行采用系統核算,將借款合同主要內容錄入相應系統,根據后期還款情況選擇相應政策確認收入。而民間借貸由于人為原因核算隨意性較大,存在諸多涉稅疑點,其中非金融機構作為出借方多未及時確認利息收入,也未取得相應票據;并發現存在民間借貸的企業往來款金額都較大,同時存在長期未分紅及股東用企業資金進行個人消費行為。個人作為出借方未及時申報相應稅款,而借款企業對個人所得稅未及時代扣代繳,未取得相應票據,并且該類型借款涉及稅款執行存在困難。同時由于借款糾紛時間過長,部分原告或被告均很難聯系,這對采集信息的時效性提出了一個更高的要求。

根據前期對借款糾紛類信息采集和分析的研究,發現民間借貸行為在企業間較為普遍,而且存在較高的風險。鑒于部分企業對民間借貸行為等非主營業務核算相對隨意,充分利用第三方涉稅信息、征管數據和財務數據,建立民間借貸風險模型尤為重要。思路如下:資產負債表年報中,其他應收款金額按月乘以十二分之一,減去其他應付款按月乘以十二分之一合計的差額,按照同期銀行4倍利率估算出年應收利息;再減去短期借款和長期借款按照同期銀行貸款利率,與利潤表中財務管理費用的負值進行比對,判斷是否存在應確認而未確認的利息。根據比對差額絕對值和相對值分別占權重60%和40%進行排序,對企業資金往來的情況進行核查。

[1]陳隆.國家治理體系和能力現代化框架下稅收征管“新常態”的構建 [J].稅收經濟研究,2015.

[2]魯鈺鋒.“互聯網+稅務”的行動創新 [J].中國稅務,2015-8.

[3]張斌.稅收征管新形勢下的第三方涉稅信息共享[N].中國稅務報,2014-12.

[4]白瑞云.興縣國稅局收集第三方信息 服務納稅評估[N].山西經濟日報(太原),2014-11.

[5]張義軍.納稅評估應注重第三方信息的應用[D].河南省焦作新區國稅局,2014-4.

[6]羅亞男,佟強,聶忠志.強化三方信息采集利用為納稅評估提檔升級 [J].遼寧國際稅收研究會,2013-10.

[7]程旭,李洋.完善納稅評估第三方信息的采集和應用[J].稅收征納,2012-3.

F812

A

1006-1255-(2017)10-0039-06

潘宗英(1963—),天津市濱海新區地稅局納稅評估科科長。郵編:300451

張 浩(1986—),天津市濱海新區地稅局納稅評估科科員。郵編:300451

責任編輯:解忠艷 張麗恒