ICT與中國經濟增長:資本深化、技術外溢及其貢獻

渠慎寧

(中國社會科學院 工業經濟研究所,北京 100044)

·產業組織·

ICT與中國經濟增長:資本深化、技術外溢及其貢獻

渠慎寧

(中國社會科學院 工業經濟研究所,北京 100044)

目前,信息通信技術已被視為一大戰略性新興產業,是推動“第三次工業革命”和“互聯網+”的支柱性產業,有望成為未來經濟增長的新引擎。信息通信技術對經濟增長的帶動作用主要體現在資本深化效應和提高全要素生產率兩方面。本文將系統構建涉及信息通信技術資本的經濟增長相關核算數據,同時,利用新經濟增長理論建立信息通信技術對經濟增長貢獻的理論模型,并將其擴展為合乎中國國情的分析框架,以此測算信息通信技術資本深化對經濟增長的貢獻和信息通信技術對全要素生產率增長的貢獻。結論表明,1987—2010年信息通信技術資本投入對中國經濟增長的貢獻并不大,而信息通信技術的技術外溢效應對經濟增長貢獻極大。可見,對中國這樣技術后發的國家而言,“推廣信息通信技術”比“發展信息通信技術產業本身”更有效。

ICT;經濟增長;資本深化;技術外溢

一、引 言

近年來,個人電腦、因特網、移動電話和傳媒網絡等信息技術的普及不僅改變了人們的生活,也改變了當前的經濟發展趨勢。信息通信技術(Information Communications Technology,ICT)逐步成為了國民經濟中的重要產業,全球諸多國家在過去二十年內的ICT投資額不斷增大。1992—2010年全球ICT投資占GDP比重已從3%上升到8%。ICT產業匯集了電子、通信、軟件、網絡、計算機工作站和信息媒體等行業,這些行業技術創新能力強,并具備強大的輻射效應,可直接被應用到農業、工業和服務業的生產過程中,改變經濟系統原有的運行模式。在其推動下,一些發達國家和發展中國家的全要素生產率(Total Factor Productivity,TFP)得到顯著提高,目前,學術界已普遍認可ICT對經濟增長的積極影響,尤其是對經濟陷入停滯的發達國家和新型工業化國家。ICT已被視為一大戰略性新興產業,是“第三次工業革命”和“互聯網+”的支柱之一,有望成為未來經濟增長的新引擎。

ICT對經濟增長的帶動作用主要體現在資本深化效應和提高TFP兩方面。憑借快速技術進步,ICT產品價格不斷下降,進而促使更多的企業進行ICT資本投資,在生產過程中用ICT資本取代傳統資本,即進行了所謂的資本深化進程。這不僅增加了企業資本投入量、提高了資本質量,還有助于降低生產成本和增加產出。自1995年后,G7國家(加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國)的ICT投資增長率達到了兩位數。Jorgenson[1]將其歸功于ICT設備和軟件價格的快速下降,1995年后半導體生產周期由3年縮短到兩年,這在很大程度上加快了ICT的普及和投資速度。

此外,Lipsey等[2]認為,作為一種通用技術,ICT具備強大的技術外溢效應,其在生產過程中的廣泛使用可顯著提高企業的生產率。ICT可顯著帶動一系列的技術創新,并嵌入到各種類型的產品架構和技術應用中,提高企業組織管理效率。同時,ICT還具備規模經濟優勢。為了賣出更多的產品和服務,給消費者提供更加多樣化和可定制的產品、提高產品質量,各行業的公司都逐步使用計算機和互聯網服務。在此情況下,當更多的公司使用ICT時,那就會給已使用ICT的公司帶來收益,而這無需進行額外的投資,且直接降低了企業投資ICT的成本。因此,Moshiri和Nikpour[3]指出,ICT的技術外溢效應融合了知識、規模經濟和創新等多種要素,能夠較好地改善各行業公司的組織架構、管理水平和人力資本結構,進而提高整個社會的TFP。

從實證角度來看,國外一些學者檢驗了ICT對經濟增長的貢獻。早期的研究中,Solow[4]質疑了ICT對生產率的拉動效果,其認為ICT對投資和消費都做出了巨大貢獻,但唯獨在提高生產率方面并未產生作用,這被稱為ICT的“生產率悖論”。隨著后期數據處理和統計方法的改進,ICT對生產率的積極影響逐步得到證實,“生產率悖論”之謎由此得以解決。Brynjolfsson和Hitt[5]通過實證研究發現,ICT資本對全要素生產率拉動效應要顯著高于非ICT資本,并指出ICT資本投資對生產率和經濟增長的帶動存在滯后,有時甚至達到7年之久才能見效,這也是Solow發現“生產率悖論”的原因。Bartel等[6]用不同國家公司層面的數據也證實了這一點,并指出ICT對公司生產率具有顯著的拉動作用。Vu[7]比較了歐盟各成員國ICT部門的乘數效應,發現由于ICT投資的滯后效應影響,2000—2005年ICT部門的乘數效應和產出并不明顯,但2005年后乘數效應呈現出上升勢頭。

然而,分析ICT對經濟增長貢獻的相關研究主要還是集中在美國等發達國家,針對中國等發展中國家的文獻較少。Seo和Lee[8]認為發展中國家比發達國家更能享受ICT技術外溢帶來的外部性。對一些發展中國家而言,由于其主導產業選擇成本較低,一旦抓住ICT產業的發展機遇,完全可以帶動經濟“蛙跳式”增長,并借此趕超發達國家。分析ICT產業對中國這樣的發展中國家的經濟貢獻,不僅可以彌補現有研究以發達國家為主的不足、豐富ICT的經驗性證據,更可為中國經濟增長提供新的發展思路和路徑選擇,評估是否可借助ICT產業這樣的新興產業實現對領先國家的“彎道超車”。對此問題,國內已有學者給予了關注。汪斌和余冬筠[9]利用計量模型對中國信息化的經濟結構效應進行了分析,其發現中國的信息技術產業與經濟增長呈現出正相關關系,并對三大產業的影響不一,信息技術對工業增長的帶動作用最大。施莉[10]利用對偶法估算了1980—2003年ICT產業對中國全要素生產率的貢獻,發現ICT產業的快速發展對中國全要素生產率起到了明顯的拉動效果。孫琳琳等[11]在行業面板數據的基礎上,分別從ICT資本深化、ICT生產行業的全要素生產率改進以及ICT使用行業的全要素生產率改進三個方面研究了信息化對中國經濟增長的貢獻,并發現該貢獻主要體現于ICT資本深化的貢獻、ICT制造業的全要素生產率改進以及ICT使用卻還未帶來行業的全要素生產率改進等三個方面。縱觀當前有關中國的ICT研究,普遍以政策性分析和實證研究為主,缺乏正統的經濟學理論支撐。同時,在實證研究的過程中又缺少相應的ICT產業投資量、ICT資本存量和ICT投入強度等數據,僅用居民安裝電話數量、居民安裝寬帶數量、網站數量和通信基站數量等數據近似代替信息化程度,從而難以在總量層面對ICT的經濟貢獻進行科學的估算和評價。

與已有研究相比,本文擬在如下三個方面取得突破:第一,系統構建涉及ICT資本的經濟增長相關核算數據。利用投入產出分析系統測算出1987—2010年中國ICT的投資額,并利用永久續盤法測算出1987—2010年中國ICT的資本存量以及主要行業的ICT投入強度。第二,利用新經濟增長理論建立起ICT對經濟增長貢獻的理論模型,并將其擴展為合乎中國國情的分析框架。第三,在相關數據和理論模型的基礎上,分別測算ICT資本深化對經濟增長的貢獻和ICT對TFP增長的貢獻。

二、中國ICT投資額、資本存量和投入強度測算

(一)中國ICT投資額測算

作為衡量一國ICT發展狀況的主要指標,ICT投資額展現了各行業對ICT的利用情況以及國家對ICT產業的支持力度。一般而言,行業投資數據主要包括積累數據、固定資產投資數據、固定資產形成數據、資本形成總額數據、存貨投資數據和新增固定資產數據。各個概念在統計年鑒中具有不同的基本定義。目前,大多數文獻中主要選取固定資產投資作為主要的行業投資數據。然而,這種選取方法忽視了生產過程中對流動資產的投資,在一定程度上沒有反映投資的真實情況,所得數據要比真實數據小。對此,為了更接近ICT的真實投資情況,本文選取積累數據作為ICT投資數額。從定義上看,積累額是指一年內物質生產部門和非物質生產部門新增加的固定資產(扣除固定資產磨損價值)與流動資產。積累按照用途可以分為生產性積累和非生產性積累;按照性能可分為固定資產積累和流動資產積累。其中,生產性積累是指由社會產品中的生產資料組成,包括物質生產部門新增加的生產用固定資產(扣除固定資產磨損)以及各生產企業的原材料、燃料、半成品和屬于生產資料的產成品庫存、商品庫存、物資儲備庫存等流動資產的增加額。根據定義可得:ICT投資=生產過程中的ICT中間使用投資+ICT固定資產投資+ICT存貨投資,共計三大部分。

受制于中國相關統計數據缺失,同時歷年中國投入產出表中對行業的分類標準并不一致,我們將ICT投資統計分為兩個階段:第一階段為1987—2002年,主要為電子及通信設備制造業投資。第二階段為2002—2010年,主要為通信設備、計算機及其他電子制造業投資;信息傳輸、計算機服務和軟件業投資這兩個方面。在第一階段,ICT投資包括各行業對電子及通信設備制造業的中間使用投資、固定資產投資與存貨投資。在第二階段,ICT投資包括各行業對通信設備、計算機及其他電子制造業的中間使用;各行業對信息傳輸、計算機服務和軟件業的中間使用;各行業對通信設備、計算機及其他電子制造業的固定資產投資與存貨投資;各行業對信息傳輸、計算機服務和軟件業的固定資產投資與存貨投資。由于投入產出表和延長表的時間年限并非連續,對于中間年份的數據,我們使用樣條(Spline)函數插值法估算得出,并保證其變化趨勢一致。通過數值比對可發現,中國ICT投資已由1987年的302億元上升至2010年的55 212億元,年均增速達到49%,呈現出指數型增長態勢。分階段看,中國ICT投資存在1993年、1998年和2005年三個拐點。在經歷了20世紀80年代末期的初期積累后,ICT產業投資在20世紀90年代進入爆發期,1993—1997年年均增長率達到28%,1998—2004年年均增長率進一步上升至32%。自2005年后,年均投資增速有所放緩,降至11%。

(二)中國ICT資本存量測算

在宏觀經濟和行業經濟研究中,資本存量是一個非常重要的變量。資本存量不僅能夠反映行業的生產要素積累狀況,而且諸如行業投資函數、行業TFP和經濟增長等方面的研究也都離不開資本存量的測算。針對中國ICT資本存量,本文選取在國內外使用較為普遍的永續盤存法進行估測,具體公式為:Kt=Kt-1(1-δt)+It。其中,Kt-1與Kt表示t-1期與t期資本存量,δt為折舊率,It為以不變價格衡量的t期新增投資額。針對該公式涉及的三個變量,分別做如下處理:第一,每年新增投資額。對此,選取上文計算的ICT投資積累數據,這也與張軍等[12]的處理方法一致。第二,折舊率。根據Jorgenson和Vu[13]的估算,計算機硬件和軟件的折舊率約為0.32,電信設備的折舊率約為0.11。對此,根據可獲得的數據分段計算折舊資本,由于1987—2001年的可獲得數據為電子及通信設備制造業投資,此段時間內折舊率的參考值選取0.11;2002—2010年可獲得數據包括通信設備、計算機及其他電子制造業投資與信息傳輸、計算機服務和軟件業投資,對于前者的折舊率,取值為0.21,對于后者的折舊率,取值為0.32,分別計算各自的資本存量。第三,基期資本存量K0。Hall和Jones[14]認為,經濟系統在穩定狀態下,資本存量的增速與投資增速是一致的,他們以1960年的投資比上之后10年內的平均投資增速與折舊率之和,估計出各國1960年的資本存量。單豪杰[15]也采用這一思路估測中國各省市1952年的基期資本存量。由于數據可獲得性的限制,本文選取1987年作為基期。同時也沿用該方法,用1987年的ICT產業投資額比上折舊率與1987—1997年ICT產業投資平均增速之和,得到1987年中國的ICT產業初始資本存量。一般而言,隨著時間的推移,基期數據的準確性對后期資本存量的誤差影響將逐步減弱。由此,我們可測算出中國1987—2010年的資本存量。可發現,中國ICT資本存量已由1987年的3 382億元上升至2010年的102 452億元,24年間總量擴大了30倍,年均增速達到16%。同時,ICT資本存量的增長趨勢與ICT投資基本保持一致。由于投資對資本存量有著滯后性的影響,資本存量的變化趨勢相較于投資要晚一年,其最快的增長時期為1999—2005年。2006年后,資本存量的增長速度開始放緩。

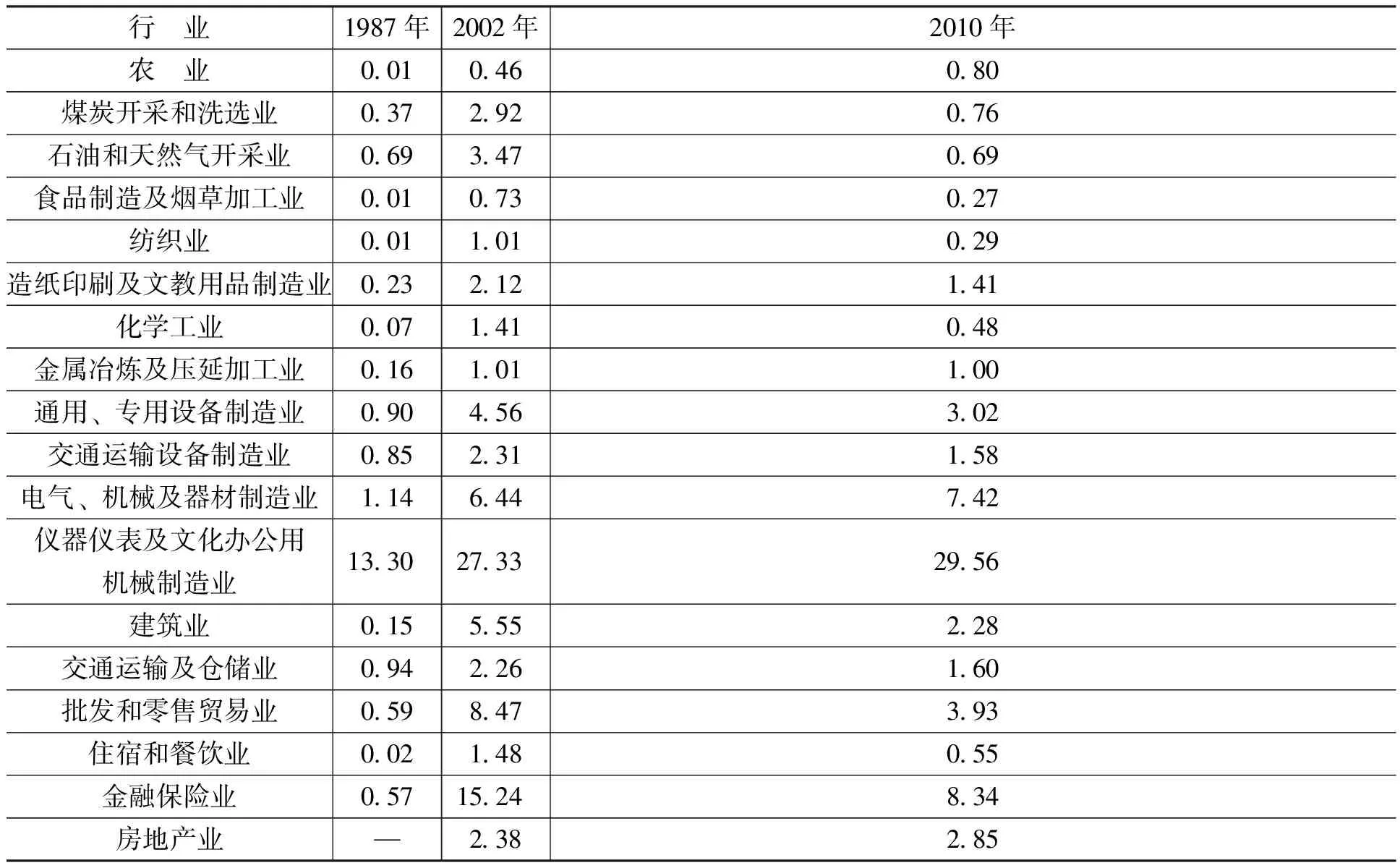

表1 1987—2010年主要行業ICT投入強度 單位:%

注:由于2002年前投入產出表的行業統計口徑與2002年后的并不一致,我們采取近似歸類的方法。對于一些后續統計中被調整了的行業,如1987年的機械工業,貨運郵電業,商業,飲食業,選取與之接近的通用、專用設備制造業,交通運輸及倉儲業,批發和零售貿易業,住宿和餐飲業進行比較。1987年投入產出表中房地產業統計數據缺失。

數據來源:筆者根據1987年、2002年和2010年中國投入產出表計算而得。

(三)中國主要行業ICT投入強度變化趨勢

ICT投入強度是指企業在生產過程中ICT投資所占總投資的比重。行業ICT投入強度的高低可以反映一個行業的信息化與自動化程度,同時也間接體現了ICT在國民經濟生產中的普及程度。如表1所示,通過測算1987—2010年中國主要行業的ICT投入強度,可以發現,23年來,中國主要行業的ICT投入強度得到明顯提高。1987年18個行業中僅有電氣、機械及器材制造業,儀器儀表及文化辦公用機械制造業兩個行業投入強度超過1%,而至2010年,則有11個行業超過1%。其中,制造業的ICT投入強度上升較為明顯,多數行業在23年內得到了快速提高。儀器儀表及文化辦公用機械制造業在2010年的ICT投入強度近30%,是最高的行業。農業也呈現較快上升勢頭,已由1987年的0.01%上升至2010年的0.80%,從原來的接近零投入,改善到目前的已有一定比重投入。此外,ICT在服務業中的投入也明顯加大,交通運輸及倉儲業、批發和零售貿易業、金融保險業與房地產業的ICT投入強度均超過1%,金融保險業更是超過8%,ICT逐步成為了中國服務業發展的重要助力器。

三、ICT推動經濟增長的理論框架

(一)一般國別下的新經濟增長模型

我們構建一個加入人力資本的新經濟增長模型,假定經濟系統中存在ICT資本、非ICT資本和人力資本這三種投入資本,則可設定規模報酬不變的柯布-道格拉斯生產函數如下:

(1)

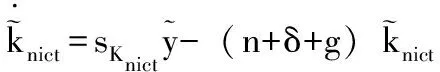

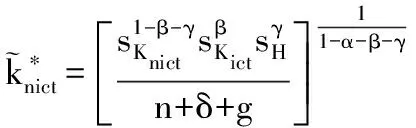

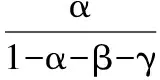

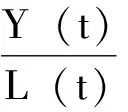

其中,Knict為非ICT資本,Kict為ICT資本,H為人力資本,L為勞動力投入,A為技術。α、β、γ分別為非ICT資本、ICT資本和人力資本的要素生產彈性系數,且滿足α,β,γ>0,α+β+γ<1。同時,假定勞動力L和技術A分別保持常數n和g的增長率外生性地指數型增長,則有:L(t)=L(0)ent,A(t)=A(0)egt。

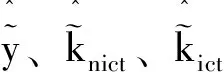

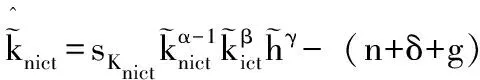

其中,sKnict、sKict和sH分別為非ICT資本、ICT資本和人力資本的投入比重,δ為折舊率,且假定各資本的折舊率相等。根據式(2),可得穩態下的各資本方程如下:

(3)

將式(3)代入式(1),并取自然對數,則有:

(4)

由于有效人均產出較難度量,我們將式(4)轉化為人均產出形式:

(5)

(二)基于中國等發展中國家的新經濟增長模型

式(5)描述的是穩態情況下ICT投資對經濟增長的帶動作用,在實際情況下,當前只有發達國家經濟才能達到或接近穩態,而對于類似于中國這種正處在經濟快速增長期的發展中國家而言,現在所處階段并不是穩態,而是向穩態逐步過渡的階段。ICT投資是否能對發展中國家經濟增長起到同樣的作用?我們將對上述模型進行擴展,構建發展中國家的新經濟增長模型,并對此進行考察。

(6)

(7)

將式(7)代入式(6),則可得:

(8)

(9)

(10)

(11)

式(11)即為發展中國家的經濟增長路徑。可見,ICT投資比重sKict的參數為(1-e-λt)β/(1-α-β-γ),為正值,即其對經濟增長有著正面的拉動作用,隨著時間的增加,參數不斷變大,并逐步趨近于β/(1-α-β-γ),即最終達到穩態下的經濟增長拉動系數。

四、ICT資本深化對中國經濟增長的貢獻測算

根據上節的理論框架,我們可以從實證角度測算ICT資本深化對中國經濟增長的貢獻。目前,該類研究的實證方法主要有增長核算法和經濟計量法,但增長核算法的準確性受到了一些學者的質疑。O’Mahony和Vecchi[16]分別使用增長核算法和經濟計量法估計了美國和英國的ICT投資對經濟增長的貢獻,其發現增長核算法可能會低估ICT對經濟增長的帶動作用。Meijers[17]也肯定了這一點,其通過經驗性比較發現,ICT對經濟增長的實際貢獻要比利用傳統新古典經濟增長理論估算的結果更高,他認為新古典經濟增長核算不準確的原因在于其忽視了ICT對經濟系統的滯后性影響,這也是一些學者未能在研究中發現ICT與經濟增長之間存在正相關性的原因。對此,本文擬采用經濟計量法進行實證檢驗。由于一國經濟結構和產業結構的變化會直接影響變量之間的關系,采用普通的線性回歸模型并不準確,因此,本文采用狀態空間模型檢驗ICT資本深化對中國經濟增長的動態影響。根據式(11),可建立狀態空間模型的量測方程和狀態方程如下:

yt=c0+ca,tat+cnict,tknict,t+cict,tkict,t+ch,tht

(12)

其中,ca,t=s1+s2ca,t-1;cnict,t=s3+s4cnict,t-1;cict,t=s5+s6cict,t-1;ch,t=s7+s8ch,t-1。at為技術水平,knict,t為人均非ICT資本,kict,t為人均ICT資本,ht為人均人力資本,*這里的人力資本為廣義上的概念,不僅包括勞動力數量,還包括勞動力結構、素質等,數據源于《中國人力資本報告2014》。yt為人均產出,c0為常數。ca,t、cnict,t、cict,t和ch,t分別表示技術、非ICT資本積累、ICT資本積累和人力資本對經濟增長的貢獻率,其數值受狀態方程影響動態變化。

受中國現有投入產出表數據限制,本文選取時間序列數據年限為1987—2010年。其中,產出數據選取人均GDP數值,人均ICT資本由第二部分結果測算得出,人均非ICT資本等于人均總資本積累減去人均ICT資本,人均總資本積累參考單豪杰[15]估計得出。以上數值均利用GDP平減指數折算為2000年不變價。技術水平數據參照董敏捷和梁泳梅[18]的計算結果,而人均人力資本數據參考《中國人力資本報告2014》計算得出。計量方程的回歸結果如下:c0估計值為2.38,最終時期ca,t、cnict,t、cict,t和ch,t的估計值分別為2.58、0.57、0.33和1.28,參數統計檢驗均較為顯著。

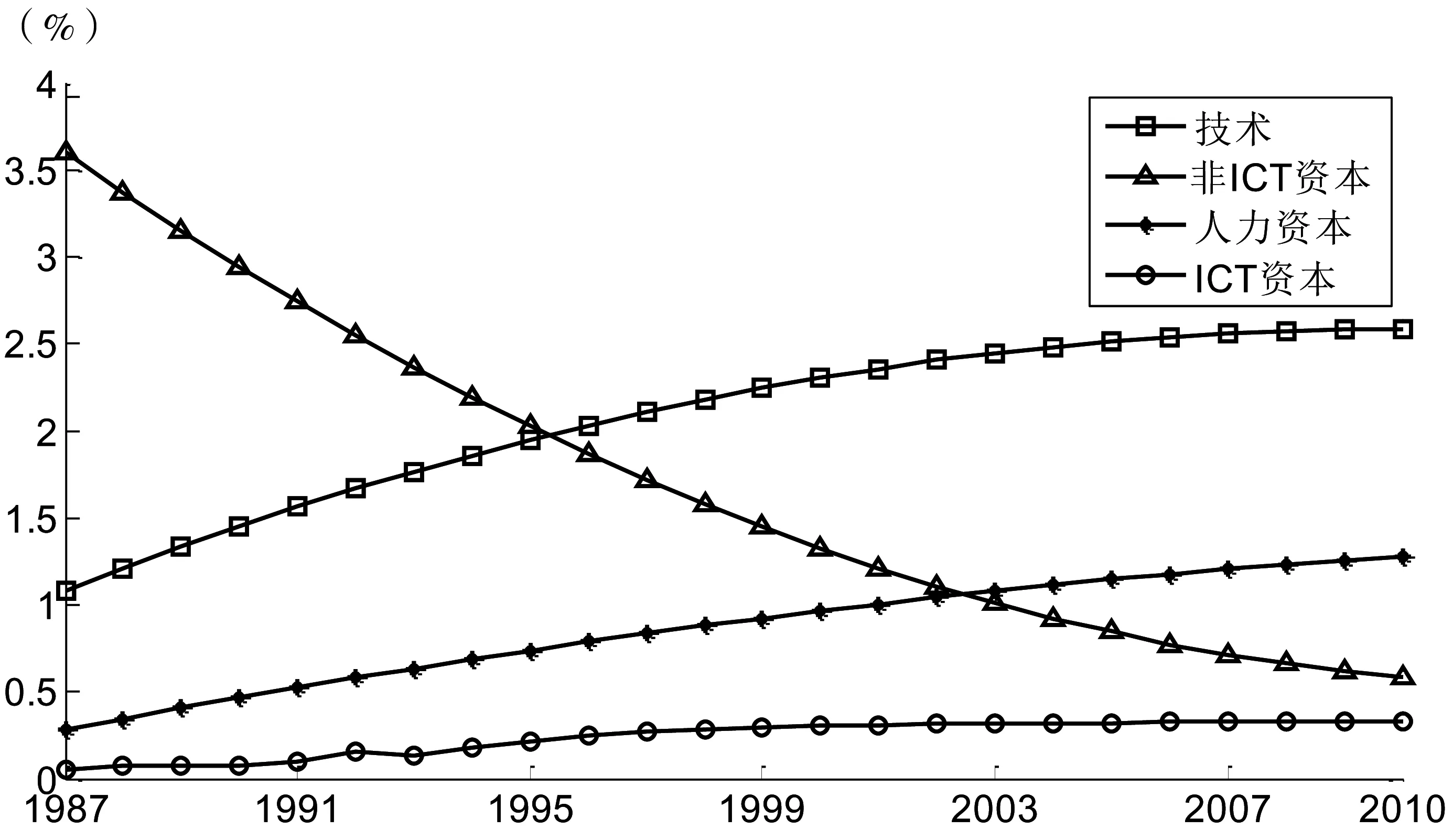

圖1 各要素對經濟增長的貢獻率

由圖1可知,技術、人力資本和ICT資本對經濟增長的貢獻率不斷上升,而非ICT資本則呈現出下降的態勢。其中,ICT資本對經濟增長的貢獻率由1987年的0.05%上升至2010年的0.33%。這意味著到1987年,ICT讓中國GDP增速提高了0.05個百分點,而至2010年擴大到0.33個百分點。近年來,中國ICT投資的不斷增加,加快了其資本深化進程,帶動邊際資本產出增加,從而提高了對經濟增長的貢獻率。相比之下,非ICT資本對經濟增長的貢獻率由1987年的3.60%下降至2010年的0.58%,下降勢頭明顯。與ICT資本和非ICT資本相比,技術和人力資本對經濟增長的貢獻率提高較快,技術貢獻率由1987年的1.08%上升至2010年的2.58%,人力資本貢獻率由1987年的0.28%上升至2010年的1.28%。可見,目前資本投入已不是中國經濟增長的主要動力來源,這主要是由非ICT資本的邊際產出下降所致,而ICT資本投入仍有望在未來中國的經濟增長中發揮更大作用。

通過比較我們發現,中國ICT資本投入對經濟增長的貢獻率仍較低,與歐美發達國家存在較大差距。2000—2010年中國ICT資本投入對經濟增長的貢獻率為0.32%,接近法國、西班牙和意大利1996—1999年的水平。20世紀90年代是歐美發達國家ICT產業快速發展時期,特別是1995年后,ICT對國民經濟增長的拉動效果凸顯。美國在該階段的貢獻率達到1.01%,瑞典、愛爾蘭和芬蘭等國家也收獲了0.70%以上的貢獻率。中國由于工業化基礎較弱,導致ICT產業起步晚,但從歐美發展經驗來看,隨著中國ICT資本投入的進一步增加,ICT對經濟增長的貢獻還有一定的上升空間。

五、ICT對中國TFP增長的貢獻測算

ICT產業不僅能通過資本投入推動經濟增長,還可依靠身為通用技術的特性,發揮其強大的技術外溢能力提高TFP。從上文的回歸結果中也可以看出,中國ICT本身的資本投入貢獻率較低,但該數值并不能全面反映ICT對經濟增長的貢獻。當前,中國經濟增長中貢獻率最高的是技術,而ICT不僅能通過產業本身技術進步提高中國總量TFP,還可以通過技術外溢效應促使被使用行業TFP水平的上升,從而間接地推動經濟增長。這種傳導機制被隱藏在了技術貢獻率的數值中,容易造成對ICT經濟貢獻的低估。本節將從總量和行業兩個層面估算ICT對TFP的影響,以此論證ICT所具備的“通用技術正外部性效應”。

(一)ICT產業本身對總量TFP的貢獻

在估算ICT產業本身對中國總量TFP的貢獻率時,我們借鑒Jorgenson和Vu[13]的方法。在一個規模報酬不變的競爭性市場中,行業j的TFP增長率可以定義為:

tfpj=ΔlnYj-vK,jΔlnKj-vL,jΔlnLj-vX,jΔlnXj

(13)

其中,vK,j、vL,j、vX,j分別為資本投入K、勞動投入L和中間產品投入X占名義總產出的比重。由于一些行業總產出和中間產品投入數據獲取困難,此時,可改寫成增加值TFP增長率的估算:

(14)

(15)

(二)ICT對被使用行業TFP的貢獻

為了驗證ICT對被使用行業的技術外溢效應,我們使用DID(Difference in Difference)法測算ICT對被使用行業的影響。根據主要行業ICT的投入強度,取中位數值,將其分為ICT使用密度較高行業和ICT使用密度較低的行業。考慮到ICT投資作用發揮存在滯后性,且中國ICT資本積累在1995年后才開始加速,我們設1999年為間斷點,并由此建立回歸方程如下:

dlntfpj,t=c0+c1M+c2N+c3MN+μ

(16)

其中,tfpj,t表示行業的TFP增長率。M為時間虛擬變量,當時間在1999年后,M=1;否則,M=0。N為行業虛擬變量,當該行業是ICT使用密度較高行業時,N=1;否則,N=0。MN表示1999年后使用密度較高行業虛擬變量。參數c0是ICT使用密度較低行業1999年前的平均TFP增長率,c0+c2是ICT使用密度較高行業1999年前的平均TFP增長率,c0+c1是ICT使用密度較低行業1999年后的平均TFP增長率,c0+c1+c3是ICT使用密度較高行業1999年后的平均TFP增長率。可見,c2和c3分別表示1999年前和1999年后ICT使用密度較高行業高于ICT使用密度較低行業的TFP增長率。計量方程的回歸結果如下:c0值為-0.02,c1值為0.03,c2值為0.02,c3值為0.04。參數的統計檢驗結果均較為顯著,R2值為0.28。

根據回歸結果,無論是在1999年之前還是之后,ICT使用密度較高行業的TFP增長率均要高于ICT使用密度較低行業的TFP增長率,且在1999年后,兩者之差有擴大的趨勢,這表明隨著中國ICT產業的發展,其對行業的技術外溢效應越發明顯。比較1999年之前和之后ICT使用密度較高行業的平均TFP增長率,可發現前后差距較大。1999年之前,ICT使用密度較高行業的平均TFP增長率甚至為負。一方面,由于當時中國經濟增長主要依托資本和勞動力拉動,各行業的技術進步速度較慢;另一方面,因為ICT投資的效果存在滯后性,ICT的硬件和軟件操作掌握需要一定時間,同時生產過程中的組織架構變化對發揮ICT的作用至關重要,而這也需要企業管理人員花費一定時間來完善。因此,1999年后,ICT對被使用行業TFP增長率的帶動作用才逐步顯現。

通過比較ICT產業本身對總量TFP的貢獻與ICT對被使用行業TFP的貢獻,可發現ICT對被使用行業TFP的提高更為明顯。可見,ICT產業對經濟最大的貢獻并非是靠“產業本身”促進經濟增長,而是作為在被使用行業中的“創新互補品”來提高該行業的生產率,從而在更廣的范圍內推動經濟增長。這一結論對中國這樣的技術后發國家尤其重要。

六、結 論

1987—2010年中國ICT投資年均增速達49%,ICT資本存量24年來擴大了30倍,增速位居世界前列。盡管從理論上看,ICT投資對經濟增長具備積極的帶動作用,但通過對中國數據的實證檢驗發現,ICT資本投入對中國經濟增長的貢獻并不大。2000—2010年ICT資本深化對經濟增長的貢獻率僅為0.32%,處于歐美多數發達國家20世紀90年代初期的水平。同時,ICT對TFP提高效果也較為有限,年均貢獻率低于0.30%。當前,中國產業本身技術基礎較弱、ICT產業發展時間較短、ICT需要的相應配套投資不足、ICT提高TFP存在滯后期等是導致這一問題的主要原因。然而,通過測算ICT對被使用行業的TFP貢獻,可發現ICT使用密度較高行業的TFP增長率提高較為明顯,顯著高于ICT使用密度較低行業,且差距不斷擴大,這表明ICT的技術外溢效應是其對經濟增長最重要的貢獻。隨著ICT在中國生產過程中的進一步普及,ICT對經濟增長的滯后拉動效果將會逐步顯現,其對經濟增長的貢獻還有很大的上升空間。綜上所述,對中國這樣技術后發的國家而言,“推廣ICT”比“發展ICT產業本身”更有效,ICT對被使用行業的技術外溢和輻射效應是其最重要的功能。今后,中國應該注重加強ICT的配套服務,推廣成功的企業管理經驗,以求在“第三次工業革命”的浪潮中,充分挖掘ICT對經濟增長的拉動潛力。

[1] Jorgenson, D.Information Technology and the G7 Economies [J].World Economics, 2003, 4(4): 139-169.

[2] Lipsey, R., Carlaw, K., Bekar, C.Economic Transformations: General Purpose Technologies and Long-Term Economic Growth [M].New York: Oxford University Press, 2005.

[3] Moshiri, S., Nikpour, S.International ICT Spillover [A].Steven, J.,Johansson,G.ICTs and Sustainable Solutions for the Digital Divide: Theory and Perspectives [C].Information Science Reference, 2010.

[4] Solow, R.We’d Better Watch Out [J].New York Times Book Review, 1987,(7): 36.

[5] Brynjolfsson, E., Hitt, L.Computing Productivity: Firm-Level Evidence [J].Review of Economics and Statistics, 2003, 85(4): 793-808.

[6] Bartel, A., Ichniowski, C., Kathryn, S.How Does Information Technology Affect Productivity? Plant-Level Comparisons of Product Innovation, Process Improvement and Worker Skills [J].Quarterly Journal of Economics, 2007, 122(4): 1721-1758.

[7] Vu, K.ICT as a Source of Economic Growth in the Information Age Empirical Evidence From the 1996-2005 Period [J].Telecommunications Policy, 2011, 35 (4): 357-372.

[8] Seo, H., Lee, Y.Contribution of Information and Communication Technology to Total Factor Productivity and Externalities Effects [J].Information Technology for Development, 2006, 12(2): 159-173.

[9] 汪斌,余冬筠.中國信息化的經濟結構效應分析——基于計量模型的實證研究[J].中國工業經濟,2004,(7):21.

[10] 施莉.信息技術對中國TFP增長影響估算:1980—2003[J].預測,2008,(3):1-7.

[11] 孫琳琳,鄭海濤,任若恩.信息化對中國經濟增長貢獻:行業面板數據的經驗證據[J].世界經濟,2012,(2):3.

[12] 張軍,吳桂英,張吉鵬.中國省際物質資本存量估算:1952—2000[J].經濟研究,2004,(10):35-44.

[13] Jorgenson, D., Vu, K.Information Technology and the World Economy [J].Scandinavian Journal of Economics, 2005, 107 (4): 631-650.

[14] Hall, R., Jones, C.Why Do Some Countries Produce so much More Output Per Worker than Others? [J].Quarterly Journal of Economics,1999, 114(1): 83-116.

[15] 單豪杰.中國資本存量K的再估算:1952—2006年[J].數量經濟技術經濟研究,2008,(10):17-31.

[16] O’Mahony, M., Vecchi, M.Quantifying the Impact of ICT Capital on Output Growth: A Heterogeneous Dynamic Panel Approach [J].Economica, 2005, 288 (72): 615-633.

[17] Meijers, H.ICT Externalities: Evidence From Cross Country Data [R].United Nations University Working Paper, No 15, 2007.

[18] 董敏捷,梁泳梅.1978—2010年的中國經濟增長來源:一個非參數分解框架[J].經濟研究,2013,(5):17-32.

2017-08-27

國家社會科學基金重大項目“稀有礦產資源開發利用的國家戰略研究——基于工業化中后期產業轉型升級的視角”(ZDA051);國家社會科學基金青年項目“我國綠色發展的產業支撐問題研究”(17CGL002)

渠慎寧(1986-),男,江蘇南京人,副研究員,博士,主要從事產業經濟和宏觀經濟研究。E-mail:qushenning@163.com

F424.3;F49

A

1000-176X(2017)10-0026-08

(責任編輯:徐雅雯)