近代民族工業(yè)的效率結(jié)構(gòu):一個(gè)量化歷史研究

王 鑫 ,經(jīng)孝芳

(南開(kāi)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院,天津 300071)

近代民族工業(yè)的效率結(jié)構(gòu):一個(gè)量化歷史研究

王 鑫 ,經(jīng)孝芳

(南開(kāi)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院,天津 300071)

本文利用具有代表性的上海民族工業(yè)企業(yè)1931年和1933年的調(diào)查數(shù)據(jù),借助隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)模型,首次測(cè)算了近代民族工業(yè)16個(gè)工業(yè)部門(mén)中90個(gè)行業(yè)的技術(shù)效率。結(jié)果表明,近代民族工業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)具有規(guī)模報(bào)酬不變的技術(shù)特征,但技術(shù)效率普遍偏低,離前沿面還有較大距離。具體的分組比較顯示,包含有限公司與擁有廠房的行業(yè)并沒(méi)有呈現(xiàn)出更高的技術(shù)效率,較少使用童工與從事消費(fèi)品生產(chǎn)的行業(yè)則具有明顯的效率特征;企業(yè)平均規(guī)模較大的行業(yè)與平均規(guī)模較小的行業(yè)相比,技術(shù)效率并無(wú)顯著差異。

近代民族工業(yè);技術(shù)效率;量化歷史;隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)模型

一、問(wèn)題的提出

伴隨著人均產(chǎn)出提高的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)始于19世紀(jì)初。英國(guó)棉紡織業(yè)中的組織和技術(shù)變遷通常被認(rèn)為是這種轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵所在[1]。在工業(yè)革命期間(18世紀(jì)60年代開(kāi)始),創(chuàng)新只是緩慢地在經(jīng)濟(jì)中擴(kuò)散,技術(shù)進(jìn)步卻快速地創(chuàng)造出了新的經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì),從而導(dǎo)致價(jià)格水平的下降以及工資與利潤(rùn)的提高[2]。與英國(guó)不同,近代中國(guó)的工業(yè)技術(shù)變遷更多的是外生沖擊的產(chǎn)物。鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后,西方新技術(shù)與新思想的涌入開(kāi)啟了中國(guó)的工業(yè)革命。洋務(wù)運(yùn)動(dòng)中,軍事工業(yè)率先發(fā)展起來(lái)。隨后,為了給軍事工業(yè)提供原料和經(jīng)費(fèi)支持,一批冶煉、紡織等民用工業(yè)在19世紀(jì)70年代后逐漸興起。在此之后,民族資本也創(chuàng)辦了一批近代企業(yè),多以繅絲業(yè)、棉紡織業(yè)和面粉業(yè)為主。Chang[3]、Rawski[4]與久保亨[5]分別估計(jì)兩次世界大戰(zhàn)間的工業(yè)增長(zhǎng)率均在8%以上。根據(jù)王玉茹[6]的估計(jì),1936年中國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到106.900億元,占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重為34.9%,比1920年提高了10.345個(gè)百分點(diǎn)。這樣看來(lái),20世紀(jì)20年代后的中國(guó)工業(yè)確實(shí)經(jīng)歷了顯著增長(zhǎng),而非像嚴(yán)中平[7]與鄭友揆[8]指出的那樣陷入停滯。更重要的是,這一時(shí)期民族工業(yè)企業(yè)開(kāi)始逐漸取代國(guó)營(yíng)企業(yè),在近代經(jīng)濟(jì)中扮演舉足輕重的角色。

已有的文獻(xiàn)[9]-[12]對(duì)近代中國(guó)工業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r做了很好的闡述與概括,但這些研究大都偏重描述歷史事實(shí),即對(duì)工業(yè)產(chǎn)值、資本存量以及各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的具體數(shù)字進(jìn)行估計(jì)與核算。然而,要想對(duì)近代中國(guó)工業(yè)有全面和深入地了解,除了生產(chǎn)總量以外,生產(chǎn)效率是另一個(gè)亟待研究的命題。Ou和Wang[13]通過(guò)計(jì)算工廠工人的人均凈產(chǎn)出,發(fā)現(xiàn)中國(guó)1936年的生產(chǎn)效率是同期德國(guó)和英國(guó)的1/9,僅為美國(guó)的1/19。他們認(rèn)為,這種低效率主要來(lái)自勞動(dòng)力的無(wú)效率和資本的缺乏。Rawski[4]同樣以人均產(chǎn)出來(lái)衡量勞動(dòng)生產(chǎn)效率,他發(fā)現(xiàn),1933年民族工業(yè)企業(yè)和中國(guó)的外資企業(yè)在生產(chǎn)效率上并沒(méi)有顯著差別。《中國(guó)經(jīng)濟(jì)年報(bào)》的數(shù)據(jù)支持了這種論斷,1931—1934年間,每一工人生產(chǎn)紗線包數(shù)量在中資和外資(主要是日本和英國(guó))紡織廠中相差無(wú)幾,不過(guò)在生產(chǎn)布匹的勞動(dòng)效率方面,中資工廠還是大大落后于外資工廠。張東剛和李東升[14]構(gòu)建了一個(gè)回歸模型,發(fā)現(xiàn)棉紡織業(yè)中技術(shù)進(jìn)步能夠提升勞動(dòng)生產(chǎn)率68個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)他們假設(shè)生產(chǎn)函數(shù)是規(guī)模報(bào)酬不變的,并且回歸樣本只有6個(gè),這使得其結(jié)論的可信度大大降低。除了勞動(dòng)的生產(chǎn)效率,學(xué)者們也研究了資本的生產(chǎn)效率。方顯庭[15]考察了1930年華商紗廠和日商紗廠每錠紡錘的產(chǎn)出,發(fā)現(xiàn)華商紗廠的工作效率竟然高于日商紗廠。在華商內(nèi)部,上海紗廠的生產(chǎn)效率又高于天津紗廠。在繅絲業(yè)方面,長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲是兩個(gè)重要區(qū)域,而就平均每部絲車的產(chǎn)出效率而言,前者高出后者55%[16]。還有文獻(xiàn)通過(guò)大量的具體案例,描述了近代上海工業(yè)企業(yè)如何依靠引進(jìn)先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)來(lái)提高生產(chǎn)效率,但遺憾的是他們并沒(méi)有給出相關(guān)的數(shù)據(jù)以支持其結(jié)論[17]。

可以看到,目前的文獻(xiàn)大都把近代工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)效率定義為單位要素的產(chǎn)出,然而根據(jù)基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)邏輯,即使這樣的定義可以接受,也必須是在其他要素投入不變這一假設(shè)前提下方能成立。但之前的研究似乎都并未聲明這一點(diǎn)。筆者認(rèn)為,缺乏更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治龉ぞ呤窃斐蓪W(xué)者們?cè)跍y(cè)算生產(chǎn)效率時(shí)過(guò)于簡(jiǎn)化的重要原因。近年來(lái),現(xiàn)代計(jì)量方法在這一領(lǐng)域的應(yīng)用開(kāi)始增多。Ma[18]使用基于價(jià)格函數(shù)的測(cè)算方法,估計(jì)了長(zhǎng)江三角洲地區(qū)1904—1928年蠶繭的全要素生產(chǎn)率(TFP)。陳志蓉[19]運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法研究了1919—1930年中國(guó)郵政的投入產(chǎn)出效率。李楠[20]用C-D生產(chǎn)函數(shù),測(cè)算了近代中國(guó)16個(gè)工業(yè)部門(mén)中男工、女工和童工的產(chǎn)出彈性。不過(guò),我們?nèi)晕窗l(fā)現(xiàn)有專門(mén)的文獻(xiàn)通過(guò)運(yùn)用現(xiàn)代的計(jì)量方法來(lái)研究近代中國(guó)民族工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)效率,以增進(jìn)我們對(duì)近代工業(yè)發(fā)展的認(rèn)識(shí)。而這正是本文的主要工作。

二、數(shù)據(jù)與模型

(一)數(shù)據(jù)來(lái)源

本文所用數(shù)據(jù)來(lái)自1931年和1933年對(duì)上海工業(yè)企業(yè)進(jìn)行的兩次調(diào)查,*近代上海的工業(yè)調(diào)查始于1928年,由上海市社會(huì)局舉辦,其結(jié)果載于《上海之工業(yè)》一書(shū)。不過(guò)該次調(diào)查所涉及項(xiàng)目較少,且統(tǒng)計(jì)數(shù)字存在較多差錯(cuò)。在隨后的1929年,上海社會(huì)局勞工科刊印《上海特別市工資和工作時(shí)間》一書(shū),調(diào)查內(nèi)容偏重勞工方面。由于調(diào)查偏重規(guī)模較大的工廠,對(duì)規(guī)模較小的工廠則采用了估計(jì)的方法,故調(diào)查結(jié)果的可靠程度同樣有所欠缺。主要利用劉大鈞[21]提供的調(diào)查數(shù)據(jù),之所以選擇上海,是因?yàn)槠渥鳛榻袊?guó)的工業(yè)中心 ,有較好的代表性。1895—1911年間,外資的工業(yè)投資總額和設(shè)廠數(shù)量,上海都占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),以開(kāi)辦資本在10萬(wàn)元以上的企業(yè)統(tǒng)計(jì),上海的外資企業(yè)占全國(guó)的45.1%,資本額占全國(guó)的42.9%。根據(jù)劉大鈞[22]的調(diào)查數(shù)據(jù),1933年符合《工廠法》的上海民族工業(yè)企業(yè)共有1 229家,占全國(guó)總數(shù)的50.5%;工人總數(shù)及產(chǎn)值分別為21.600萬(wàn)人和5.700億元,占全國(guó)總數(shù)的43.1%和51.3%。由于采用了相同的統(tǒng)計(jì)方法和調(diào)查手段,兩次調(diào)查的結(jié)果具有較強(qiáng)的可比性。近代上海工業(yè)企業(yè)在調(diào)查報(bào)告中被劃分成16個(gè)工業(yè)部門(mén),其中,1931年合乎標(biāo)準(zhǔn)的工廠有1 672家,涉及行業(yè)234個(gè);1933年合乎標(biāo)準(zhǔn)的工廠有1 186家,*1931年,調(diào)查對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)為使用原動(dòng)力或雇傭工人在10人以上。1933年改用《工廠法》的規(guī)定,將使用原動(dòng)力且雇傭工人30人以上確定為調(diào)查對(duì)象。故1933年樣本數(shù)量減少很可能是調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)提高所致。涉及行業(yè)161個(gè)。我們將兩次調(diào)查中所共有的行業(yè)篩選出來(lái),并剔除掉了有缺失數(shù)據(jù)的樣本,最后得到90個(gè)行業(yè)。另外需要說(shuō)明的是,所有的樣本僅包含中國(guó)工廠,外商所開(kāi)辦的工廠并未納入,故我們的研究反映的是近代上海民族工業(yè)的發(fā)展情況。

(二)模型設(shè)定與選擇

1.隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)模型

測(cè)量決策單元技術(shù)效率的方法主要有非參數(shù)估計(jì)法和參數(shù)估計(jì)法兩類,分別以數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(Data Envelopment Analysis,DEA)和隨機(jī)前沿分析(Stochastic Frontier Analysis,SFA)為代表。其中,DEA方法基于線性規(guī)劃技術(shù),且無(wú)需設(shè)定具體函數(shù)形式,其優(yōu)勢(shì)還在于能夠處理多投入多產(chǎn)出問(wèn)題。但DEA方法也有明顯不足,比如設(shè)定了確定邊界,忽略了隨機(jī)誤差對(duì)效率項(xiàng)的影響,對(duì)奇異值比較敏感以及缺乏經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)等。SFA方法將隨機(jī)誤差項(xiàng)納入了估計(jì)方程,通過(guò)估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行刻畫(huà),使個(gè)體技術(shù)效率估計(jì)得以控制。在估計(jì)技術(shù)上,我們選擇的是隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)模型(SFA模型),該方法在測(cè)算現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中的技術(shù)效率時(shí)已得到廣泛應(yīng)用,但在經(jīng)濟(jì)史的研究中還比較少見(jiàn)。其一般形式為:

yit=f(xit,t)exp(vit-uit)

(1)

其中,yit表示行業(yè)i在時(shí)期t的實(shí)際產(chǎn)出。f(xit,t)表示生產(chǎn)可能性邊界上的前沿產(chǎn)出。vit-uit為復(fù)合誤差項(xiàng),vit表示統(tǒng)計(jì)誤差和不可控因素的隨機(jī)影響;uit是一個(gè)單邊誤差項(xiàng),表示技術(shù)非效率,且有uit=uiexp[-η(t-T)],服從非負(fù)斷尾正態(tài)分布。η表示時(shí)間因素對(duì)技術(shù)非效率項(xiàng)的影響。uit與vit相互獨(dú)立。

技術(shù)效率TEit被定義為實(shí)際產(chǎn)出與前沿面產(chǎn)出的距離,即:

TEit=yit/[f(xit)exp(vit)]=exp(-uit)

(2)

2.模型選擇

為避免形式誤設(shè)所引起的估計(jì)偏差,我們選擇了形式更加靈活的超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù),*超越對(duì)數(shù)函數(shù)可以作為一般函數(shù)的二階近似,C-D函數(shù)可以視為超越對(duì)數(shù)函數(shù)的一種限定形式。通過(guò)適應(yīng)性檢驗(yàn)選擇出適宜的生產(chǎn)函數(shù)形式。超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)的具體形式如下:

lnyit=β0+βklnkit+βllnlit+1/2βkk(lnkit)2+

1/2βll(lnlit)2+βkllnkit×lnlit+βtt+vit-uit

(3)

其中,k與l分別表示投入要素中的資本和勞動(dòng),t表示時(shí)間虛擬變量。

接下來(lái)建立原假設(shè)H0,對(duì)模型的適應(yīng)性進(jìn)行檢驗(yàn):

H01:βll=βkl=βkk=0 。若原假設(shè)成立,則超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)退化為簡(jiǎn)單C-D生產(chǎn)函數(shù)。

H02: mu=0。若原假設(shè)成立,則ui由服從非負(fù)斷尾正態(tài)分布變?yōu)榉陌胝龖B(tài)分布。

H03:η=0。若原假設(shè)成立,則技術(shù)非效率項(xiàng)不具有時(shí)變性。

H04:η=mu=0。若原假設(shè)成立,則技術(shù)非效率項(xiàng)不具有時(shí)變性,且ui服從半正態(tài)分布。

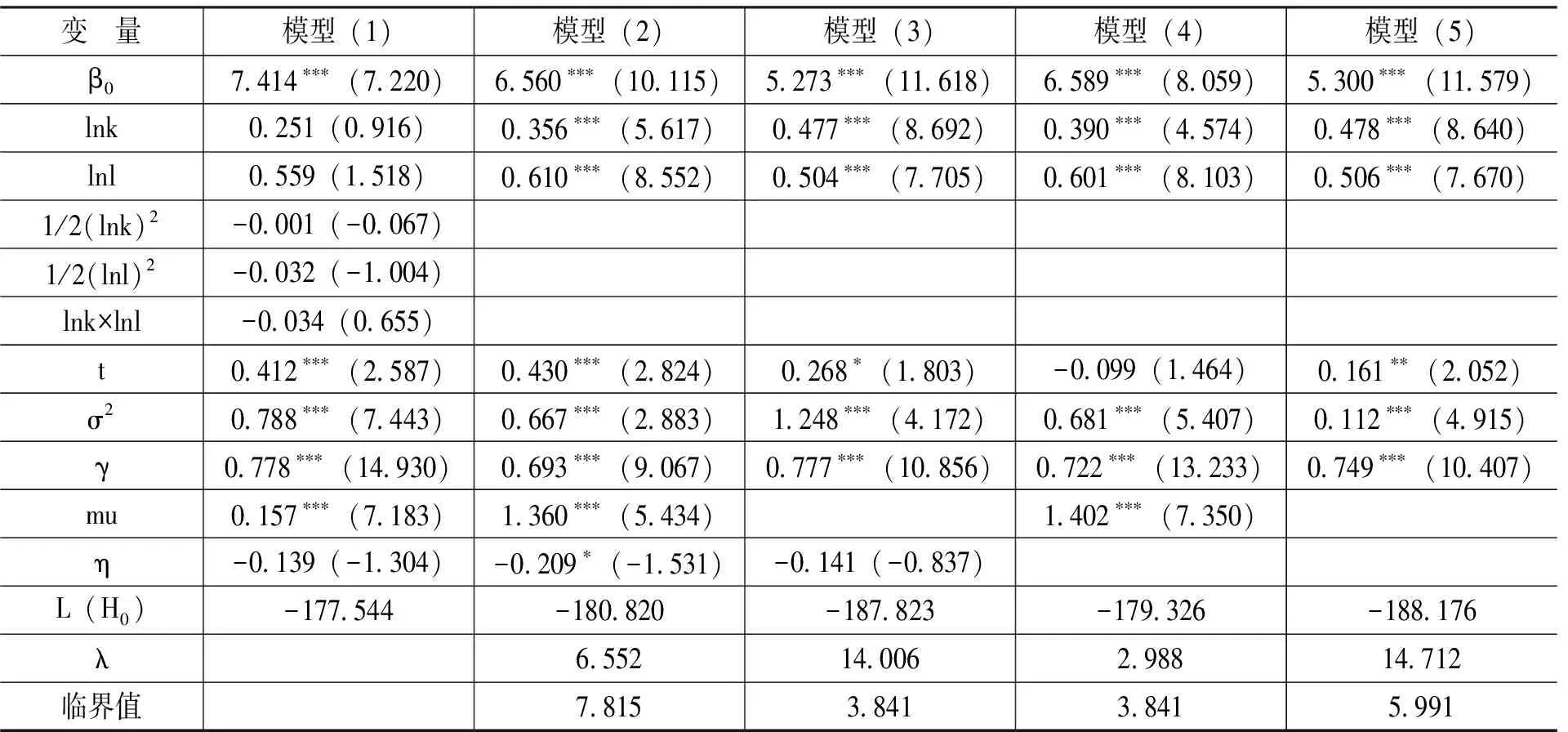

表1給出了隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)模型的估計(jì)結(jié)果。模型(1)對(duì)應(yīng)超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù),令其為備擇假設(shè)。模型(2)—模型(5)分別對(duì)應(yīng)上文的原假設(shè)H01—H04。

表1 估計(jì)結(jié)果

注:括號(hào)內(nèi)為t值,*、**和***分別表示10%、5%和1%的顯著性水平(雙尾)。廣義似然率λ服從混合χ2分布,具體臨界值參見(jiàn)Kodde和Palm[23]。

從表1可以看出,所有模型中的γ值皆是統(tǒng)計(jì)顯著的,表明研究近代民族工業(yè)生產(chǎn)效率時(shí),選擇SFA模型是合理的。由模型(1)和模型(2)計(jì)算出的廣義似然率λ為6.552,小于7.815的臨界值,這意味著C-D生產(chǎn)函數(shù)比超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)更適宜擬合樣本數(shù)據(jù)。對(duì)原假設(shè)H02、 H03和H04做進(jìn)一步檢驗(yàn),估計(jì)結(jié)果接受了原假設(shè)H03而拒絕了H02和H04,因此,本文在測(cè)算近代上海各工業(yè)部門(mén)生產(chǎn)效率時(shí),選擇時(shí)不變C-D生產(chǎn)函數(shù)形式的隨機(jī)前沿模型,即模型(4)。另外,該模型中的時(shí)間虛擬變量t的系數(shù)為-0.099,很小,且不顯著,這也進(jìn)一步驗(yàn)證了產(chǎn)出效率在1931年和1933年并沒(méi)有顯著差異。估計(jì)結(jié)果顯示,資本(lnk)的產(chǎn)出彈性為0.390,勞動(dòng)(lnl)的產(chǎn)出彈性為0.601,表明近代上海工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)出更加依賴勞動(dòng),這一事實(shí)與當(dāng)時(shí)的要素稟賦結(jié)構(gòu)比較吻合,即更多地利用勞動(dòng)符合其比較優(yōu)勢(shì)。資本和勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性之和為0.991,意味著近代上海的民族工業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)模報(bào)酬不變的特征。

三、結(jié)果分析

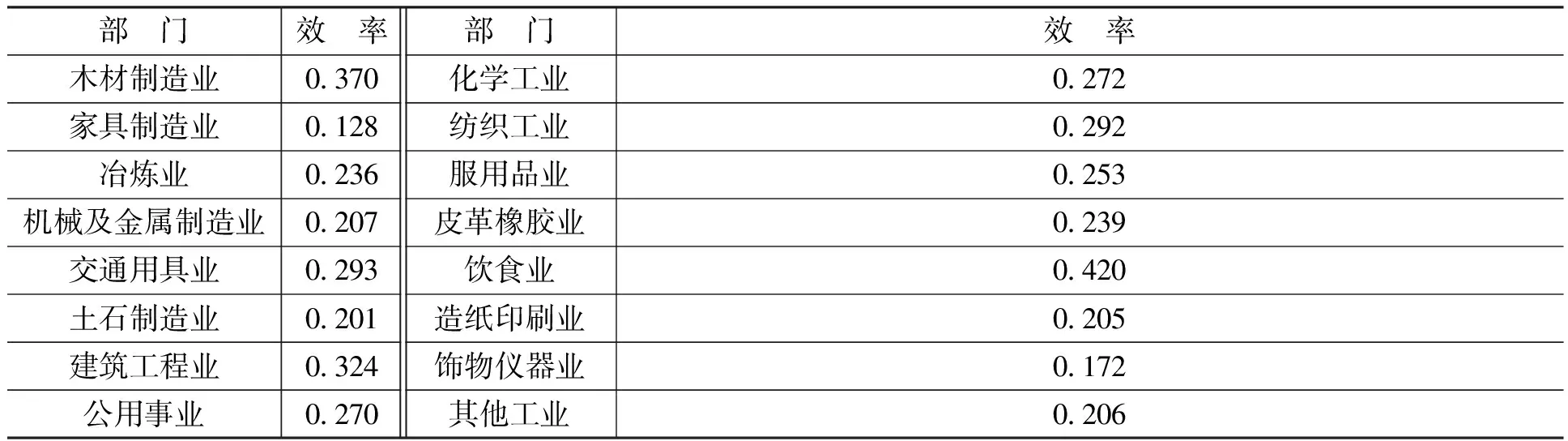

利用時(shí)不變C-D生產(chǎn)函數(shù)形式的隨機(jī)前沿模型,估計(jì)出近代上海16個(gè)工業(yè)部門(mén)*紗管業(yè)在1931年的調(diào)查中被歸入到金屬制造業(yè)部門(mén),而在1933年的調(diào)查中又被歸入到木材制造業(yè)部門(mén),我們將其統(tǒng)一歸入到木材制造業(yè)部門(mén)。交通用具業(yè)由于造車行業(yè)數(shù)據(jù)缺失,實(shí)際上只包含了造船業(yè)。其他工業(yè)包括鏡子和牙刷兩個(gè)行業(yè)。的技術(shù)效率。結(jié)果如表2所示。

表2 16個(gè)工業(yè)部門(mén)的技術(shù)效率

注:行業(yè)部門(mén)以當(dāng)時(shí)的統(tǒng)計(jì)名稱為準(zhǔn)。

從表2可以看出,近代上海各工業(yè)部門(mén)的生產(chǎn)效率總體上普遍偏低,其中最具效率的飲食業(yè)的技術(shù)效率也僅為0.420,這說(shuō)明在投入不變的前提下,產(chǎn)出尚有58%的增長(zhǎng)潛力。家具制造業(yè)和飾物儀器業(yè)的技術(shù)效率最低,也是16個(gè)工業(yè)部門(mén)中唯一低于0.200的兩個(gè)行業(yè)。近代工業(yè)史文獻(xiàn)中最為關(guān)注的紡織工業(yè),其技術(shù)效率為0.292,排在第5位,與其他工業(yè)部門(mén)相比算是一個(gè)比較高的水平。

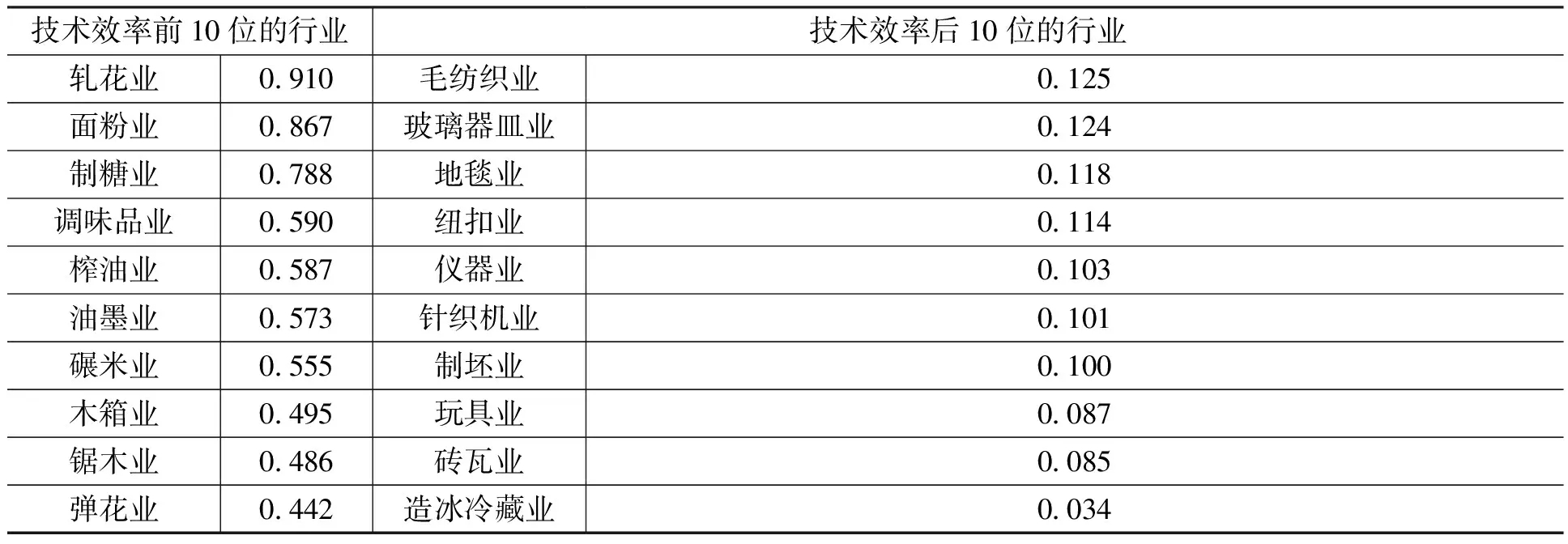

我們還進(jìn)一步測(cè)算了16個(gè)工業(yè)部門(mén)中90個(gè)具體行業(yè)的技術(shù)效率,限于篇幅,表3只報(bào)告了排名前10位和排名后10位行業(yè)的結(jié)果。*有需要的讀者可向作者索取全部估算結(jié)果。

表3 細(xì)分行業(yè)技術(shù)效率測(cè)算結(jié)果

從表3可以看出,近代上海工業(yè)部門(mén)的技術(shù)效率存在明顯差異,排名第一的軋花業(yè)的技術(shù)效率是排名最后的造冰冷藏業(yè)的27倍。整個(gè)行業(yè)技術(shù)效率的均值為0.268,在均值之上的行業(yè)共38個(gè),低于均值的行業(yè)則有52個(gè)。機(jī)器面粉業(yè)是我們重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)之一,徐新吾和楊淦[24]特別總結(jié)了上海民族面粉業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),包括原料優(yōu)勢(shì)、開(kāi)工率較高、生產(chǎn)能力強(qiáng)、利潤(rùn)率較高以及支持國(guó)貨運(yùn)動(dòng)等。當(dāng)然,較高的開(kāi)工率和利潤(rùn)率更可能是具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的結(jié)果而非原因。我們的研究為近代上海面粉業(yè)的高速發(fā)展提供了新的證據(jù),其技術(shù)效率高達(dá)0.867,這或許是該行業(yè)能夠戰(zhàn)勝大多數(shù)外資企業(yè),獨(dú)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要原因之一[25]。機(jī)器繅絲業(yè)(未在表中給出)是近代上海民族工業(yè)資本規(guī)模最大的行業(yè)之一,然而機(jī)器絲生產(chǎn)的技術(shù)效率卻只有0.194,甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)0.268的平均值。與日絲在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的失敗,通常被認(rèn)為是中國(guó)繅絲業(yè)衰落的重要原因[26]。而我們的研究表明,以遠(yuǎn)低于平均技術(shù)效率的生產(chǎn)力,要想在國(guó)際市場(chǎng)上戰(zhàn)勝加速現(xiàn)代化的日本幾乎是不可能完成的任務(wù)。*與大多數(shù)行業(yè)不同,機(jī)器絲基本都銷售到國(guó)外市場(chǎng),所以繅絲工廠的技術(shù)效率更多地是影響其在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的成敗。

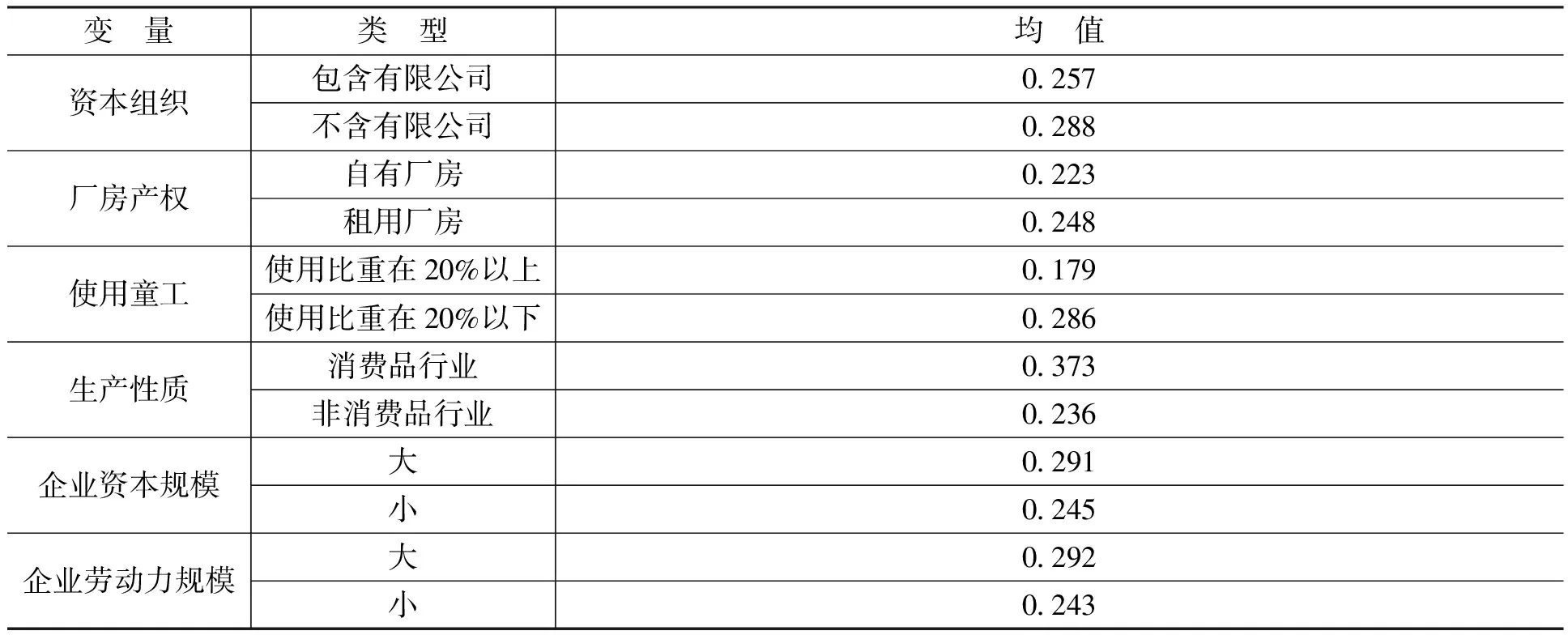

進(jìn)一步地,我們將全部樣本16個(gè)工業(yè)部門(mén)中的90個(gè)行業(yè)按照不同標(biāo)準(zhǔn)劃分為6個(gè)組別,每個(gè)組別中的劃分類型是需要關(guān)注的核心變量,它可以提示我們這些變量是否真正對(duì)上海工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)效率產(chǎn)生了影響。分組變量之一是資本組織,將包含有限公司的行業(yè)劃分為一組,其他劃分為另一組。廠房的產(chǎn)權(quán)形式是第二種分組形式,將自有廠房的行業(yè)做為一組,租用廠房的為另一組。由于劉大鈞提供了每個(gè)行業(yè)中的童工數(shù)量,因此,我們可以將使用童工比重在20%以上的劃分為一組,其余的劃分為另一組。生產(chǎn)性質(zhì)方面,消費(fèi)品行業(yè),如手帕業(yè)、教育用品業(yè)劃分為一組;非消費(fèi)品行業(yè),如印刷機(jī)業(yè)、鐵管業(yè)劃分為另一組。企業(yè)資本規(guī)模和企業(yè)勞動(dòng)力規(guī)模的劃分方式是一樣的,首先計(jì)算出該行業(yè)中平均每個(gè)企業(yè)的規(guī)模,然后從大到小進(jìn)行排序,前45位界定為企業(yè)規(guī)模“大”的行業(yè),后45位界定為企業(yè)規(guī)模“小”的行業(yè)。各變量具體分類結(jié)果如表4所示。

表4 技術(shù)效率的分組結(jié)果

從表4可以看出,資本組織形式對(duì)技術(shù)效率的影響可能并不符合我們的預(yù)期,那些不具備有限公司這種資本類型的行業(yè)并未表現(xiàn)出低效率,相反,它們的技術(shù)效率比包含有限公司的行業(yè)還要高0.030。這或許是因?yàn)樵跇I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)極不穩(wěn)定的情況下,靈活性較強(qiáng)的獨(dú)資和合伙企業(yè)更具優(yōu)勢(shì),也更利于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。另外,作為新興事物,在缺乏第三方監(jiān)督的情況下,公司章程實(shí)際上也經(jīng)常無(wú)法遵守,這可能是導(dǎo)致效率損失的又一原因。在廠房產(chǎn)權(quán)分組中,那些全是租用廠房的行業(yè),其平均技術(shù)效率為0.248,甚至略高于擁有自有廠房的行業(yè)。繅絲業(yè)中的租廠制最具代表性,學(xué)者們認(rèn)為這一制度阻礙設(shè)備更新,助長(zhǎng)投機(jī)行為,不利于繅絲業(yè)的發(fā)展[26-27]。但現(xiàn)代契約理論已經(jīng)清晰地揭示出,自有產(chǎn)權(quán)并非一定是最有效率的組織形式,是自有還是租用將取決于一系列其他條件[28]。童工問(wèn)題是中國(guó)近代企業(yè)工業(yè)化過(guò)程中一個(gè)不可回避的問(wèn)題。我們發(fā)現(xiàn)那些使用童工比重在20%以上的行業(yè),其平均技術(shù)效率僅為0.179,遠(yuǎn)低于使用比重在20%以下的行業(yè)。李楠[20]也發(fā)現(xiàn),童工使用比重在20%以上的行業(yè),童工的產(chǎn)出彈性僅為0.076,他認(rèn)為童工對(duì)近代工業(yè)的發(fā)展基本沒(méi)有貢獻(xiàn)。我們的研究也從另一個(gè)角度支持了這種論斷,即那些更多使用童工的行業(yè)往往具有較低的技術(shù)效率,大大增加其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中遭遇失敗的可能性。生產(chǎn)性質(zhì)的分組中,消費(fèi)品行業(yè)的平均生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于非消費(fèi)品行業(yè),這比較符合我們的直覺(jué)。消費(fèi)品行業(yè)更多地體現(xiàn)出勞動(dòng)密集型的特征,該行業(yè)中平均每個(gè)企業(yè)的勞動(dòng)力數(shù)量為390.200人,而非消費(fèi)品行業(yè)中每個(gè)企業(yè)雇傭的勞動(dòng)數(shù)量為187.300人,大約為前者的一半。生產(chǎn)效率的差別意味著,在近代中國(guó)的要素稟賦結(jié)構(gòu)下,發(fā)展勞動(dòng)密集型行業(yè)更加符合當(dāng)時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)。無(wú)論是用資本還是勞動(dòng)力數(shù)量來(lái)界定企業(yè)規(guī)模,其結(jié)果都表明那些平均規(guī)模更大的行業(yè)更具效率。不過(guò)從絕對(duì)值看,效率的差異也僅有0.050左右,我們還無(wú)法完全確定企業(yè)規(guī)模對(duì)技術(shù)效率的影響是正相關(guān)還是不顯著。

四、結(jié) 論

本文借助隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)模型,利用具有代表性的上海民族工業(yè)企業(yè)1931年和1933年兩年的調(diào)查數(shù)據(jù),測(cè)算了近代民族工業(yè)中16個(gè)部門(mén)90個(gè)行業(yè)的技術(shù)效率。結(jié)果表明:第一,近代上海民族工業(yè)的技術(shù)效率均值僅為0.268,離前沿面還有較大距離。在16個(gè)工業(yè)部門(mén)內(nèi)部,技術(shù)效率也表現(xiàn)出顯著差異,木材制造業(yè)的技術(shù)效率值為0.370,接近家具制造業(yè)的3倍。第二,在以往文獻(xiàn)關(guān)注較多的行業(yè)中,面粉業(yè)的技術(shù)效率值為0.867,排在90個(gè)行業(yè)的第2位。較高的技術(shù)效率可能是其能夠戰(zhàn)勝外資企業(yè)的重要原因。但同樣頗具代表性的繅絲業(yè)的技術(shù)效率值卻低了很多,僅為0.194,甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于平均值。我們認(rèn)為這可能是近代繅絲業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中落敗給日本的重要原因之一。第三,在分組變量中,自有廠房和包含有限公司這種先進(jìn)組織形式的行業(yè),并未如預(yù)期的那樣具有更高的技術(shù)效率。更多使用童工的行業(yè)明顯表現(xiàn)出更低的技術(shù)效率。更具有勞動(dòng)密集型特征的消費(fèi)品行業(yè)比非消費(fèi)品行業(yè)擁有更高的技術(shù)效率,這意味著發(fā)展具有比較優(yōu)勢(shì)的行業(yè)或許是提高技術(shù)效率的手段之一。企業(yè)規(guī)模與技術(shù)效率呈現(xiàn)出一定的正向聯(lián)系,但差異并不顯著。

本文首次嘗試運(yùn)用現(xiàn)代的計(jì)量方法來(lái)考察中國(guó)近代民族工業(yè)的技術(shù)效率問(wèn)題,可以從一定程度上深化我們對(duì)中國(guó)近代民族工業(yè)發(fā)展的認(rèn)識(shí)。不過(guò),由于數(shù)據(jù)只涉及1931年和1933年兩個(gè)年份,我們無(wú)法更多地描述近代民族工業(yè)技術(shù)變遷的動(dòng)態(tài)過(guò)程。另外,由于篇幅的限制,我們對(duì)技術(shù)效率影響因素的分析更多地采用了不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩ㄐ苑治觥_\(yùn)用更嚴(yán)格的計(jì)量方法才能更準(zhǔn)確地找到那些影響技術(shù)效率的原因,這也是我們進(jìn)一步研究的方向。

[1] Landes, D.S. The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe From 1750 to the Present[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 2003.

[2] Harley,C. K. Was Technological Change in the Early Industrial Revolution Schumpeterian? Evidence of Cotton Textile Profitability[J].Explorations in Economic History, 2012, 49(4):516-527.

[3] Chang,J. K. Industrial Development in Pre-Communist China:A Quantitative Analysis[M]. Chicago:Aldine,1969.

[4] Rawski, T.G. Economic Growth in Prewar China[M]. Berkeley: University of California Press, 1989.

[5] 久保亨.關(guān)于民國(guó)時(shí)期工業(yè)生產(chǎn)總值的幾個(gè)問(wèn)題[J].歷史研究,2001,(5):30-40.

[6] 王玉茹.論兩次世界大戰(zhàn)之間中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展[J].中國(guó)經(jīng)濟(jì)史研究,1987,(2):97-109.

[7] 嚴(yán)中平.中國(guó)近代經(jīng)濟(jì)史統(tǒng)計(jì)資料選輯[M]. 北京:中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,2012.

[8] 鄭友揆.中國(guó)的對(duì)外貿(mào)易和工業(yè)發(fā)展(1840—1948年)——史實(shí)的綜合分析[M]. 上海:上海社會(huì)科學(xué)院出版社,1984.

[9] 汪敬虞.中國(guó)近代工業(yè)史資料(1985—1914)[M]. 北京:科學(xué)出版社,1957.

[10] 祝壽慈. 中國(guó)近代工業(yè)史[M]. 重慶:重慶出版社, 1989.

[11] 張玉法.近代中國(guó)工業(yè)發(fā)展史[M]. 臺(tái)北:桂冠圖書(shū)出版社,1992.

[12] 巫保三.中國(guó)國(guó)民所得(1933)[M]. 北京:商務(wù)印書(shū)館,2011.

[13] Ou, P.S., Wang, F. S. Industrial Production and Employment in Pre-War China[J]. Economic Journal, 1946, 56(7):426-434.

[14] 張東剛,李東升. 近代中國(guó)民族棉紡織工業(yè)技術(shù)進(jìn)步研究[J]. 經(jīng)濟(jì)評(píng)論, 2007,(6):42-48.

[15] 方顯庭.方顯庭文集[M].北京:商務(wù)印書(shū)館,2011.

[16] 張茂元,邱澤奇.技術(shù)運(yùn)用為什么失敗——以近代長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)機(jī)器繅絲業(yè)為例(1860—1936)[J].中國(guó)社會(huì)科學(xué),2009,(1):116-133.

[17] 黃漢民,陸興龍.近代上海工業(yè)企業(yè)發(fā)展史論[M].上海:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2000.

[18] Ma,D. Why Japan, Not China, Was the First to Develop in East Asia: Lessons From Sericulture, 1850—1937[J]. Economic Development and Cultural Change, 2004, 52(7):369-394.

[19] 陳志蓉.基于數(shù)據(jù)包絡(luò)法分析民國(guó)郵政的投入產(chǎn)出效率——以1919—1930年24個(gè)郵區(qū)為例[D].廈門(mén):廈門(mén)大學(xué)碩士學(xué)位論文,2014.

[20] 李楠.近代中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程中童工使用與績(jī)效研究[J].中國(guó)人口科學(xué),2015,(4):93-101.

[21] 劉大鈞. 上海工業(yè)化研究[M]. 北京:商務(wù)印書(shū)館, 1940.

[22] 劉大鈞. 中國(guó)工業(yè)調(diào)查報(bào)告[M]. 南京:中國(guó)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)研究所, 1937.

[23] Kodde,D.A., Palm,F.C. Wald Criteria for Jointly Testing Equality and Inequality Restrictions[J]. Econometrica, 1986, 54(5):1243-1248.

[24] 徐新吾,楊淦.抗戰(zhàn)前民族資本面粉工業(yè)對(duì)外資競(jìng)爭(zhēng)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)[J].近代中國(guó),1997,(8):277-290.

[25] 林剛.對(duì)1927—1937年間中國(guó)機(jī)器面粉工業(yè)的若干考察[J].中國(guó)經(jīng)濟(jì)史研究,2004,(4): 23-33.

[26] 丁日初, 沈祖煒. 對(duì)外貿(mào)易同中國(guó)經(jīng)濟(jì)近代化的關(guān)系(一八四三——一九三六)[J]. 近代史研究, 1987,(6):24-49.

[27] Li,L.M.China’s Silk Trade :Traditional Industry in the Modern World 1842~1937[M]. Harvard :Harvard University Press, 1981.

[28] Hart,O. Firms, Contracts, and Financial Structure[M]. Clarendon :Clarendon Press, 1995.

2017-07-02

王 鑫(1985-),男,重慶人,博士研究生,主要從事經(jīng)濟(jì)史研究。E-mail:bashuwang@163.com經(jīng)孝芳(1990-),女,廣西桂林人,博士研究生,主要從事經(jīng)濟(jì)史研究。E-mail:jing_xiaoafang@163.com

F401;F119

A

1000-176X(2017)10-0034-06

(責(zé)任編輯:巴紅靜)