無煤柱開采技術發展現狀及改進建議

吳玉意

[摘要]本文就無煤柱開采技術的技術發展歷程及現狀進行了梳理。目前,應用較多、具有代表性的無煤柱開采技術有柔模混凝土沿空留巷技術、高水材料沿空留巷技術、模板支架混凝土沿空留巷技術、鋼管混凝土沿空留巷技術及切頂沿空留巷技術,分別對上述5項技術進行了介紹,還介紹了沿空掘巷目前的進展情況。針對當前無煤柱開采技術中存在的問題給出了改進建議。

[關鍵詞]無煤柱開采 沿空留巷 沿空掘巷

無煤柱開采是提高煤炭資源回收率,減少巷道掘進量,改善巷道維護,治理瓦斯超限,有利于礦井安全生產和改善礦井技術經濟效果的一項先進煤炭開采工藝。推行無煤柱開采,不僅對生產礦井進行技術改造、緩解采掘緊張關系和延長礦井壽命具有現實意義,而且也是使煤炭企業改善安全生產條件和技術經濟指標,降本增效的重要途徑。無煤柱開采包括沿空留巷無煤柱開采和沿空掘巷無煤柱開采。沿空留巷是在回采工作面后方靠采空區側用特殊的方式將采過的巷道保留下來為下一個工作面服務,邊采邊留巷;沿空掘巷是在采空區冒落壓實后,在采空區邊緣掘進巷道。沿空留巷減少了煤柱和巷道,沿空掘巷減少了煤柱但不減少巷道。

一、無煤柱開采技術發展階段

我國無煤柱開采最早可追溯到建國初期,大體經歷了以下四個發展階段:

第一階段:20世紀50年代至60年代,初期自發應用階段。無煤柱開采的雛形早在50年代初期就出現,最初是在一些薄煤層中采用矸石代替煤柱來維護上區段順槽,而作為下區段的回風順槽,如棗莊、峰峰、淄博等礦區都有應用。60年代初期,我國部分礦井開始有計劃的取消區段煤柱的試驗。峰峰礦務局各生產礦井先后在大煤工作面采用單巷布置,對回風順槽實行沿空掘巷,以取消采區隔離煤柱。此時,無煤柱在我國開始興起,但未能總結和推廣。

第二階段:20世紀70年代至80年代,宣傳試用階段。我國廣泛宣傳和試用無煤柱開采技術,帶來了明顯的經濟效益和社會效益,使這項技術的先進性和合理性很快得到了公認,此期間全國統配煤礦采用沿空掘巷和沿空留巷的工作面數量累計達到2156個,無煤柱開采產量累計達2.8億噸。在1.15~2.15m厚的煤層中應用密集支柱、木垛、矸石帶、砌塊等作為巷旁支護,巷內多采用木棚、工字鋼梯形支架支護,沿空留巷取得了一定成功,并得到了一定程度的應用。

第三階段:20世紀90年代至21世紀00年代,快速發展階段。我國煤礦工作者在引進、吸收國外的沿空留巷技術的基礎上,發展了巷旁充填護巷技術,主要有高水材料沿空留巷技術及模板支架筑墻沿空留巷技術。21世紀以來,隨著錨桿支護技術的發展,沿空掘巷圍巖控制技術基本成熟。在大采高、復合頂板、厚層泥巖頂板、厚煤層、“三軟”煤層、薄基巖厚表土、深井綜放、高地應力、大傾角等條件下的沿空掘巷都取得了良好的效果。

第四階段:21世紀10年代,發展應用新階段。針對巷旁充填技術存在的一些問題,西安科技大學開發了柔模混凝土無煤柱開采技術,在不同地質工程條件中得到了廣泛應用。中國礦業大學開發了切頂沿空留巷技術,目前主要應用在薄及中厚煤層。

二、沿空留巷發展現狀

(一)沿空留巷理論

沿空留巷的關鍵是巷旁支護,本質是圍巖控制(支護)。控制沿空留巷圍巖變形是衡量留巷效果的主要因素。目前,大家比較統一的認識是:沿空留巷上部頂板在錨索支護及煤幫固定作用下形成一個懸臂梁,巷旁支護體支撐懸臂梁。但目前尚未有統一的、大家比較認可的沿空留巷力學結構模型。

宋振騏院士與文志杰博士提出了“限定變形”和“給定變形”2種力學結構模型,根據這一思想,建立沿空留巷條件下“給定變形”和“限定變形”力學結構模型。所謂“限定變形”是指承載體承擔起大結構內覆巖運動產生的作用載荷,對巷道進行支承保護作。力學結構見圖1所示。

所謂“給定變形”是指承載體(充填體)不承擔大結構內覆巖運動產生的作用載荷,僅承擔支承范圍內直接頂載荷,并對巷道進行密封保護、隔絕采空區作用。力學結構如圖2所示。

郭育光對高水灰渣巷旁充填體的作用機理進行研究,認為巷旁支護應具有早期強度高、增阻速度快的特點。隨著工作面推進,巷旁支護阻力應達到切頂阻力,當基本頂彎矩在巷旁支護邊緣附近達到極限時,切斷基本頂。垮落的矸石充滿采空區時,更上位巖層在煤體和矸石的支撐下,取得運動平衡,巷道圍巖變形趨向緩和。巷旁支護阻力大小應根據塊體不同時期的平衡條件推導出不同時期的巷旁支護阻力的計算式,并分別就切頂阻力與后期穩定阻力進行了計算,根據結果,切頂阻力大于后期穩定阻力,對設計有指導意義。

(二)沿空留巷技術

目前,典型的沿空留巷技術主要有以下五類:柔模混凝土沿空留巷技術、模架混凝土沿空留巷技術、高水材料沿空留巷技術、鋼管混凝土沿空留巷技術、切頂沿空留巷技術。

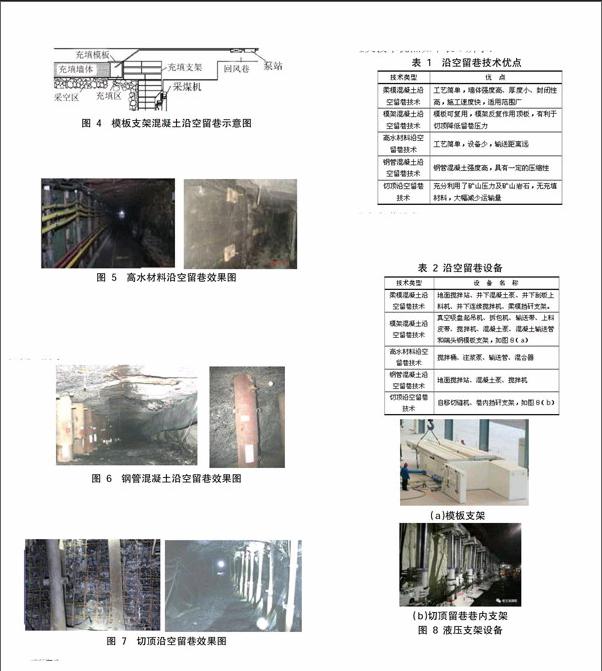

柔模混凝土沿空留巷技術是采用柔模作模板、通過混凝土施工設備向柔模內注入混凝土形成巷旁連續墻。如圖3所示。

模架混凝土沿空留巷技術是采用模板支架作模板,通過混凝土施工設備向其內注入混凝土形成巷旁連續墻。如圖4所示。

高水材料沿空留巷技術是采用柔性充填袋及鋼筋網、雙托板錨桿形成模板,向其內注入高水材料形成巷旁連續墻。高水材料的強度一般為2-5MPa,輸送距離可達2000m。如圖5所示。

鋼管混凝土沿空留巷技術是采用鋼管做模板,向其內注入混凝土形成間隔布置的墩柱,墩柱中間堆砌墻體形成巷旁支護帶。鋼管混凝土墩柱由于鋼管的約束作用,內部的混凝土一直處于三向應力狀態,兩者結合所能承受的載荷將大于各自的承載能力之和。如圖6所示。

切頂沿空留巷技術是采用爆破技術與礦山壓力,頂板沿預裂切縫自動切落形成巷幫,保留巷道,實現沿空留巷無煤柱開采的技術。如圖7所示。上述五類技術優點如下表1所示:

(三)沿空留巷設備endprint

沿空留巷技術不同,所用的設備也有所不同。典型沿空留巷技術主要適用設備如下表2所示:

(四)沿空留巷應用與發展

近十年來,沿空留巷應用范圍大幅拓展,技術發展水平大幅提高,主要表現在以下方面:

(1)煤層厚度:由薄煤層發展到中厚煤層、厚煤層至綜放開采煤層。潞安集團高河煤礦采用柔模沿空留巷技術,主采煤層厚度6.5~7.4m,平均7.0m。工作面傾向長320m,走向長1777m。工作面采用走向長壁后退式低位放頂煤全部垮落式綜合機械化采煤法,采高3.5 m,循環進度0.8m,放煤高度3.5m,工作面采用三八作業制度,兩采一準作業方式,檢修班澆筑墻。

(2)留巷速度:神東煤炭集團所屬上灣煤礦及榆家梁煤礦采用柔模混凝土沿空留巷技術,煤層厚度3.8m,日推采與留巷速度達到15m,已應用6個綜采工作面。

(3)機械化水平:沿空留巷機械化水平大幅提高,出現了沿空留巷擋矸支架,擋矸支架位于采空區,支護頂板并擋矸,為施工作業人員創造了安全作業空間,同時采用無線遙控,進一步提高了安全作業水平。

(4)埋深:傳統認為,沿空留巷受埋深影響較大,深部開采沿空留巷難度大,而目前多個礦井已實現了千米深井沿空留巷,如三河尖煤礦沿空留巷煤層埋深達到了1050m、濟寧安居煤礦沿空留巷煤層達到了1070m。深井沿空留巷的成功應用,突破了傳統觀念,證明埋深并不是制約沿空留巷應用范圍的關鍵因素。

(5)巷道使用范圍:由兩順槽應用沿空留巷發展到切眼沿空留巷、回撤通道沿空留巷。應用礦井有峰峰集團九龍煤礦、羊渠河煤礦。

(6)圍巖條件:沿空留巷應用到軟巖巷道中,如神華寧煤集團的靈新煤礦、淮南礦業集團與朱集煤礦。

(7)雙突礦井:沿空留巷對于治理瓦斯及防沖擊礦壓有先天優勢。很多高瓦斯礦井為了解決瓦斯超限都采用了沿空留巷+Y型通風技術,如韓城礦業下屬的桑樹坪煤礦、象山煤礦、下峪口煤礦,山西焦煤集團華晉焦煤公司沙曲煤礦,川煤芙蓉集團白皎煤礦等。

三、沿空掘巷發展現狀

沿空留巷實施有難度的工作面,可以采用沿空掘巷。傳統沿空留巷方式是留小煤柱沿空掘巷,小煤柱用于隔絕采空區的水、火、瓦斯等有害氣體,但小煤柱易壓碎漏風,掘進過程中易同采空區貫通,安全性差,一般應用于圍巖壓力較小、頂板穩定性較好的地質條件。國外學者針對窄煤柱的載荷、煤柱的寬度以及煤柱和圍巖的力學性質等方面做了大量研究,認為留窄煤柱沿空掘巷時巷道處于裂隙發育區內,受采動影響后不能保證巷道安全,煤柱寬度應大于15m,一般不采用沿空掘巷。

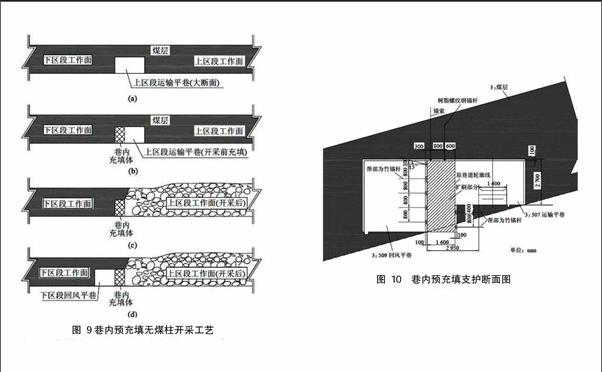

隨著沿空留巷巷旁充填技術的發展,將巷旁連續墻的施工工藝應用到了沿空掘巷。此馬立強提出巷內預充填無煤柱開采技術。即在上區段回采工作面前方的運輸平巷內,緊靠下一區段的巷幫煤壁,預置一條矸石混凝土巷內充填帶,下區段回風平巷掘進時,沿預置的充填帶進行掘進,實現厚煤層工作面無煤柱開采,用預置充填帶把上下2個區段間應留設的區段煤柱置換出來。若上區段運輸平巷為普通斷面,如要實施此項新技術,首先,對上區段運輸平巷靠近下區段工作面側的煤壁,實施擴幫和支護;然后,在工作面前方擴幫位置處緊靠煤壁實施充填,預置巷內充填帶。如圖9所示。

棗莊礦業集團有限責任公司高莊煤礦西五采區的3上507與3上509工作面主采3上煤層,煤層厚度平均為5.5 m,煤層傾角平均為19°。3上507工作面采用綜采放頂煤工藝,3上509工作面采用大采高綜采工藝。兩工作面回采巷道及切眼均沿3上煤層底板掘進,并采用錨網梯支護方式。采用巷內預充填無煤柱開采技術回收煤柱,墻體厚度1.6m,高度4.0m。在3上509工作面回采期間對充填體進行了壓力測試,結果表明,其平均抗壓強度約19.2 MPa,滿足強度要求,巷道圍巖和充填體幾乎沒有明顯變形。矸石渣混凝土墻經受住了2次采動影響,完全優于傳統窄煤柱的支護效果,保證了工作面的正常開采。實踐證明,厚煤層巷內預置充填帶無煤柱開采技術取了成功。如圖10所示。

常村礦S511工作面實施巷內預置混凝土墻無煤柱開采技術,通過構筑充填體將窄煤柱置換出煤柱。S511工作面主采3號煤層,煤層埋藏深度為423-470 m,煤層厚度平均6 m左右,煤層松軟。充填墻體厚度2.3m,高度3.5m,設計強度C30。在S511工作面回采階段,兩幫變形量較小,頂底板最大移近量為280mm,充填體較完整,平均壓力為18.6 MPa。在S510工作面回采期間,充填體壓力升高,平均壓力為23.3MPa,充填體肩角發生剪切破壞,巷道局部區域頂板下沉量較大,且伴隨底鼓發生、頂底板最大移近量為380mm,幫部位移量較小,兩幫及頂底幫的移近量均經過加強處理后均在可控范圍以內,滿足正常生產要求。

四、無煤柱開采技術改進建議

無煤柱開采技術近十年來取得了顯著的技術進步,但在以下幾個方面仍然需要進一步改進:

(1)進一步優化巷旁支護材料。巷旁充填墻作為沿空留巷與沿空掘巷的主要承載體,是無煤柱開采的技術關鍵點之一,針對沿空巷道受力特點,巷旁充填體需要具有“兩強一高一超”的特點:即早強、高強、高壓縮性及超遠距離輸送。

(2)進一步優化混凝土運輸及施工設備。混凝土運輸目前仍有很大的改進空間。對于高產高效礦井厚煤層沿空留巷,混凝土使用量很大,達到70W/8h,如何及時有效運輸混凝土干料(或濕料)是一個難題。在這方面,神東煤炭集團上灣煤礦應用柔模混凝土沿空留巷技術,前期采用混凝土干料,通過地面鉆孔投料+井下無軌膠輪車的運輸方式,后期采用地面攪拌濕料+混凝土罐車的運輸方式,兩種方式都高效的解決了大量混凝土的運輸問題。也可以考慮采用其他運輸方式解決,如風力遠距離輸送。混凝土施工設備是筑墻的關鍵設備,墻體能否及時澆筑關系到是否能夠正常割煤生產,因此,需要進一步提高混凝土施工設備的可靠性。

(3)沿空留巷擋矸支架系列化。擋矸支架作為一種新型的支架,是專為沿空留巷而研制,對于提高沿空留巷機械化水平、保障安全生產具有重要意義。目前剛開始應用,針對不同礦井需要開發不同型號的產品,由此,應將沿空留巷擋矸支架系列化、標準化,便于提高質量及推廣應用。

(4)加強理論研究,促進理論與現場最佳結合,并用來指導設計與應用。

(5)盡快形成無煤柱開采設計規范,便于推廣應用。

五、結論

(1)無煤柱開采技術是科學綠色安全開采的重要組成部分,經過60余年幾輩煤炭科研工作者的努力,取得了顯著的進步,應用范圍日益擴大,應用效果大幅提高,科技水平明顯躍升。

(2)沿空留巷是技術上更為先進和合理的無煤柱開采方式,是降本增效、提高煤礦經濟效益的有效手段,正確加以應用能獲得比沿空掘巷更好的綜合效益,因此,凡是有條件的礦井應將沿空留巷作為首選方案。

(3)無煤柱開采技術目前應用率仍然較低,需要煤炭工作者共同努力,進一步提高無煤柱開采技術水平及管理水平,實現科技興企、科技興煤,為企業創造更好的效益。endprint