老年2型糖尿病應用磷酸西格列汀治療的臨床分析

張磊

DOI:10.16658/j.cnki.1672-4062.2017.12.068

[摘要] 目的 探討磷酸西格列汀在老年2型糖尿病患者中治療效果。方法 隨機選取2015年1月—2016年12月醫院門診收治64例患者作為此次研究對象,入選患者按照摸球法均分成兩組,其中32例患者口服降糖藥物進行常規治療,命名為常規組;另外的32例患者在常規治療的基礎上應用磷酸西格列汀治療,命名為研究組,比較兩組患者的治療效果。結果 經過3個月干預治療后,兩組患者的各項血糖指標均明顯下降,與治療前比較,差異有統計學意義(P<0.05),且研究組患者的改善程度明顯優于常規組,組間差異有統計學意義(P<0.05);研究組治療總有效率明顯高于常規組,不良反應發生率低于常規組,組間差異有統計學意義(P<0.05)。 結論 在老年2型糖尿病患者中應用磷酸西格列汀,臨床療效確切,不良反應發生率低。值得推廣。

[關鍵詞] 老年;2型糖尿病;磷酸西格列汀;臨床效果

[中圖分類號] R587 [文獻標識碼] A [文章編號] 1672-4062(2017)06(b)-0068-02

2型糖尿病是臨床常見的一類內科疾病,隨著人們生活水平的提高,生活方式的改變,該疾病的發生率呈逐年上升的趨勢[1]。2型糖尿病屬于代謝紊亂疾病,由于機體的胰島素分泌功能降低,或是出現胰島素抵抗,典型的臨床表現是血糖升高。臨床主要的治療方法是應用胰島素進行治療,磷酸西格列汀是一類DPP-Ⅳ抑制劑,能有效促進機體的胰島素分泌,并降低機體中胰高血糖素的分泌,同時能有效控制患者的食欲,嚴格控制血糖[2]。該次研究選取2015年1月—2016年12月醫院門診收治64例患者作為該次研究對象,探討磷酸西格列汀在老年2型糖尿病患者中治療效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

隨機選取該院門診收治64例患者作為該次研究對象,入選患者按照摸球法均分成兩組,其中常規組(n=32)中男16例,女16例,男女比例為1:1;年齡在42~68歲,平均年齡(62.4±2.0)歲,病程最長為14年,最短為1年,平均病程(6.81±0.55)年;其中15例患者伴有冠心病,13例患者伴有腦出血。研究組(n=32)中男15例,女17例,男女比例為(1:1.13);年齡在40~70歲,平均年齡(62.8±2.2)歲,病程最長為14年,最短為1年,平均病程(7.12±0.58)年;其中14例患者伴有冠心病,14例患者伴有腦出血。兩組患者基本資料(性別、年齡、病程)等方面相仿,具有比較意義。

1.2 納入標準和排除標準

納入標準[3]:①入臨床診斷均符合世界衛生組織(WHO)中2型糖尿病的診斷標準,且糖尿病病史>1年;②均能進行正常的溝通和交談;③患者及其家屬對該次研究的目的知情,且同意配合研究;④入院后使用過降糖藥物但未使用胰島素。排除標準:①重要器官(心、肝、腎)功能障礙患者;②伴有嚴重胃腸道疾病患者;③酮癥酸中毒患者;④惡性腫瘤患者。

1.3 治療方法

從患者入院接受治療開始,登記患者的體重、血脂、血糖等各項指標值,并登記;給患者講解2型糖尿病的相關知識,并指導患者合理飲食:少食多餐,盡量少食用甜食,選用低脂肪、低熱量的食物作為主食,嚴格控制體重,并督促患者養成良好的生活習慣。根據患者的興趣、愛好,制定個性化的運動方案。常規組:指導患者正確服用降糖藥物,服用二甲雙胍,按照0.5 g/次的劑量進行服用,服用3次/d;或是應用胰島素進行降糖治療,胰島素使用劑量是:初始使用劑量是0.15 U/(kg·d),根據患者的病情,每隔3 d調整1次治療方案。研究組:常規治療+磷酸西格列汀(批準文號:國藥準字H200 90834,規格100 mg/片),按照100 mg/次的劑量,1次/d,在后續的治療過程中根據患者血糖監測結果及時調整胰島素或是二甲雙胍的使用劑量。兩組患者均連續進行干預治療3個月。

1.4 觀察指標

記錄兩組患者干預前后測定患者的空腹血糖(FBG),餐后2 h血糖(2 hPBG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)等水平;觀察兩組患者在治療過程中,不良反應發生情況;觀察兩組患者治療過程低血糖發生次數:患者FPG低于7.0 mmol/L,2 hPG低于10.0 mmol/L判斷為血糖正常,FPG低于3.9 mmol/L判斷為低血糖。療效判斷:經治療后患者的空腹血糖水平低于6.39 mmol/L,2 hPG低于7.8 mmol/L,或是降低幅度高于30%,判斷為顯效;空腹血糖水平低于7.8 mmol/L,2 hPG低于11.1 mmol/L,或是降低幅度在10%~29%,判斷為有效;經治療后患者的癥狀未改善,血糖水平未下降至上述標準判斷為無效。

1.5 統計方法

對研究所得數據利用SPSS 18.0統計學軟件進行處理,計量資料用(x±s)表示,用t檢驗,計數資料用[n(%)]表示,用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

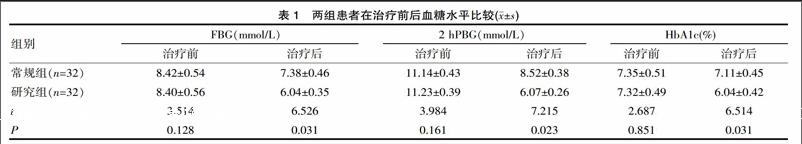

2.1 兩組患者干預前后血糖水平比較

治療前,兩組患者的血糖指標(FBG、2 hPBG、HbA1c)均接近,組間比較,差異無統計學意義(P>0.05);經過3個月干預治療后,兩組患者的各項血糖指標均明顯下降,與治療前比較,差異有統計學意義(P<0.05),且研究組患者的改善程度明顯優于常規組,組間差異有統計學意義(P<0.05),詳見表1。

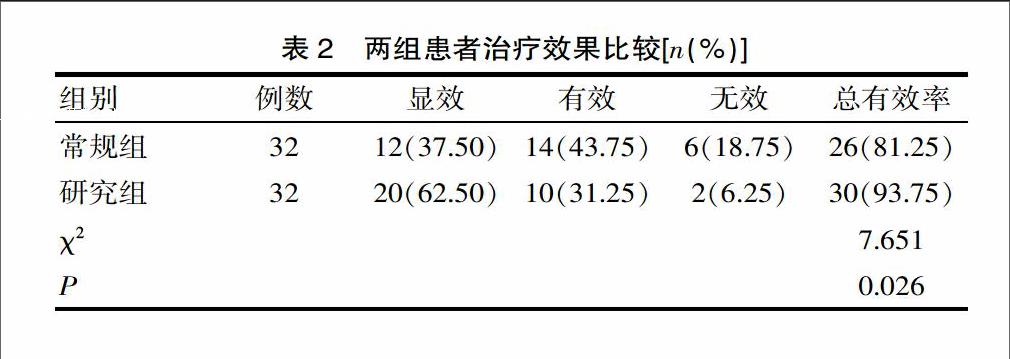

2.2 兩組患者治療效果比較

研究組治療總有效率為93.75%,常規組治療總有效率為81.25%,研究組治療總有效率明顯高于常規組,組間差異有統計學意義(P<0.05),詳見表2。

2.3 兩組患者治療過程中低血糖等不良反應發生情況endprint

常規組36例患者中,有5例患者出現低血糖,2例患者出現惡心、嘔吐等胃腸道反應,不良反應總發生率為19.44%(7/36);研究組36例患者中,有2例患者出現低血糖,未出現惡心、嘔吐等胃腸道反應,不良反應總發生率為5.56%(2/36),研究組不良反應發生率明顯低于常規組,組間差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

2型糖尿病是常見的一類慢性疾病,隨著病情的發展,機體胰島素B功能呈現下降的趨勢,發病機制是由于胰島素分泌功能出現缺陷,胰島素抵抗等,臨床傳統的治療方法是應用胰島素或是口服降糖藥物進行治療,但這些均不能將胰島素B細胞的功能出現逆轉,在治療過程中可能出現患者體重增加、低血糖、血糖不穩定等不良反應,并隨著藥物使用時間延長,機體可能出現一定的耐藥性,臨床療效欠佳[4]。

老年患者各器官功能下降,尤其表現在肝腎功能,另外低血糖的感知和耐受性均較低,因此,老年患者服用藥物進行血糖控制過程中,出現的不良反應發生率高于其他群體。臨床上應用于2型糖尿病的藥物種類較多,但是格列奈類和磺脲類藥物出現低血糖的風險較高;二甲雙胍類藥物對肝腎功能不全患者中引用,存在出現乳酸性中毒的風險[5]。磷酸西格列汀是一類抗高血糖藥物,作用機制是通過抑制二肽基肽酶Ⅳ的活性,有效增加機體活性腸促胰島激素水平,有效控制機體的血糖濃度,在機體中的血糖濃度升高或是恢復至正常是,機體的腸促胰島素和葡萄糖依賴性促胰島素分泌多肽,通過環磷腺苷的信號途徑有效增加機體胰島B細胞合成并釋放胰島素,胰島素水平升高和胰高血糖素降低,降低機體中肝葡萄糖的生成,有效降低機體的血彈濃度[6]。磷酸西格列汀在機體的血糖濃度正常時,不增加機體胰島素的分泌,能避免在使用過程中發生低血糖現象。該次研究結果表明,研究組血糖改善程度明顯優于常規組,治療總有效率明顯高于常規組,不良反應發生率低于常規組,組間差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,在老年2型糖尿病患者中應用磷酸西格列汀,臨床療效確切,不良反應發生率低,值得推廣。

[參考文獻]

[1] 郭艷芳,張東強.磷酸西格列汀聯合二甲雙胍治療老年2型糖尿病的臨床效果觀察[J].中國當代醫藥,2014,21(6):93-94.

[2] 孫玥,靳瑾,王敏哲.沙格列汀聯合二甲雙胍治療初發2型糖尿病的療效探討[J].中國地方病防治雜志,2014,29(S2):232-233.

[3] 劉剛.2型糖尿病患者經磷酸西格列治療的臨床效果分析[J].中華臨床醫師雜志:電子版,2016,6(12):124.

[4] 夏彩霞,彭海英,張廣穎.沙格列汀聯合二甲雙胍治療初發2型糖尿病的臨床觀察[J].中國藥物與臨床,2014,14(5):640-642.

[5] 胡少輝.磷酸西格列汀治療老年2型糖尿病的臨床療效觀察[J].北方藥學,2015,12(5):80-81.

[6] 王靖宇.應用甘精胰島素聯合磷酸西格列汀治療老年2型糖尿病的效果觀察[J].當代醫藥論叢,2014,12(18):169-170.

(收稿日期:2017-03-23)endprint