思辨與思變

——對西洋管弦樂隊的擺位的思考與實踐兼談民族管弦樂隊的擺位

■王寧

創作研究Research

思辨與思變

——對西洋管弦樂隊的擺位的思考與實踐兼談民族管弦樂隊的擺位

■王寧

筆者從學習樂器、參加樂隊演奏、指揮樂隊演出開始走上職業音樂道路,從一個樂隊聲音的制造者到一個創造者及聆聽者。多年從事著樂隊音樂創作及作曲和管弦樂法教學與研究,對管弦樂隊有很多想法和思考。西洋管弦樂隊發展至今,由自由組合的不固定的小型編制樂隊到相對固定編制的大型管弦樂隊,其發展已經了幾百年的時間。隨著作曲家們對交響樂這種體裁寫法的趨同,交響樂隊的樂器及編制也相對固定下來,并為寫作提供了相對固定的參照。雖然樂隊編制相對固定了,但是樂隊中各種樂器和各個樂器組在樂隊中的擺位卻在這幾百年中一直在變化著,不但隨地域不同而不同,也隨作曲家的要求、指揮家、表演及音樂廳場地等方面的因素而不同,有時大相徑庭。歷史上曾經的各種擺位這里不一一贅述,主要談談筆者對當今管弦樂隊的擺位思考。

樂隊的擺位不是為了好看,而是為了好聽。“好聽”要解決的重要問題之一,就是樂隊的音響平衡問題。我們學習各種樂隊配器的管弦樂法,在樂隊音樂創作中經常要考慮并要認真處理的一個重要問題,就是解決各樂器組之間的音量平衡問題。這也是指揮在指揮樂隊時要隨時面對并加以處理的問題。

從音量方面看,管弦樂隊的幾個樂器組中,弦樂組通常是比較柔弱的,所以也需要很多人;而木管組稍好一點,最強的是銅管組。(打擊樂器組的情況比較復雜,種類繁多,參與樂隊的樂器種類和數量也相對不固定,在此不在討論范圍之內)。當樂隊弱奏時還好,大家都相安無事,而一旦全體以中等力度及以上的強奏時,弦樂(包括木管)就會被掩蓋。特別是樂隊全奏時,即便使出渾身解數也難以抵擋銅管排山倒海式的音響洪流。這時的弦樂、木管的任何音樂上的表現都會顯得力不從心,即便是分組的寫法和創作上各種精心的設計也都會因心余力絀而大打折扣。這種現象在管弦樂隊發展的幾百年中一直未得到有效解決,而導致作曲家不得不在寫法上有所顧及,指揮家也必須臨陣隨時處理相關情況,以取得相對的平衡。

另一方面,銅管的弱、中強、強、特強等力度演奏的音色也是有差異的。有時我們就是需要銅管的強奏的音色,而這時弦樂的織體成分又很重要而不能被掩蓋,我們對銅管的使用就會有所顧忌,甚至會影響到我們樂思的流露和發揮。這種情況的一個主要原因,就是銅管的“直達聲”造成的。在銅管樂器組中,聲音相對較弱的是圓號,而最強的當然是小號、長號和大號(大號因喇叭口朝上,與其他銅管樂器不同,所以不加討論)。除了樂器本身及音色因素之外,一個最主要原因是:小號和長號是“直達聲”,因為喇叭口直接朝向聽眾;而圓號是“反射聲”,因為喇叭口朝向舞臺里面。這就導致了強者越強、弱者越弱的局面。而對整個樂隊來說,雖然把最柔弱的弦樂聲部擺在離聽眾最近的地方,但是面對銅管的強大和直達聲的壓倒性優勢,這點距離的差距根本無濟于事。所以要從根本上解決這個問題,就要把銅管樂器的朝向進行調整,這樣才能把這個困擾多年的問題加以解決。

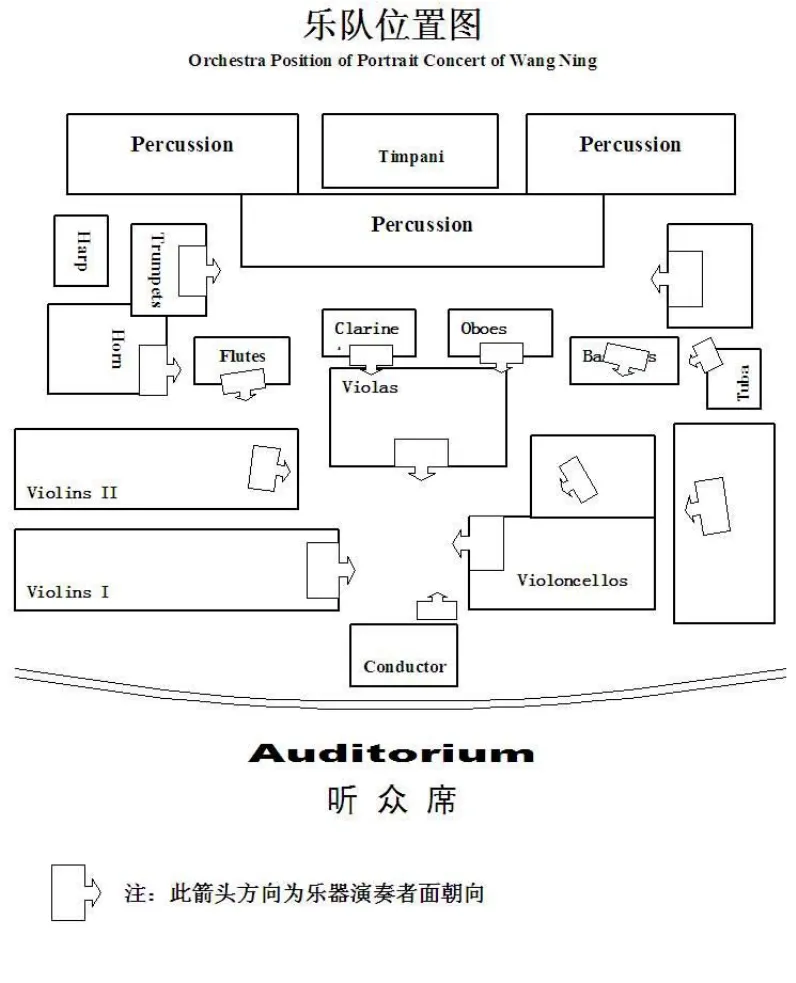

下面是筆者對樂隊銅管樂器的擺位的調整:

圓號:坐在舞臺(聽眾朝向)的左側,面向舞臺右側(而不是以前的面向聽眾)。這樣,樂器的喇叭口在最大限度上朝向了聽眾,加大其直達聲的成分。

長號:坐在舞臺右側,面向舞臺左側(不是以前的面向聽眾),樂器的喇叭口最大限度朝向舞臺左側,減少直達聲成分,變為反射聲。

小號:坐在舞臺左側,在圓號的里面位置,面向舞臺右側,樂器的喇叭口朝向舞臺右側,同樣最大限度地改直達聲為反射聲。

為了銅管演奏時便于看到指揮,他們的座位要盡量靠向兩端,雖然座位朝向有所改變,但是也能很方便看到指揮,同時這樣也給反射聲留有更大的反射空間。擺位的改變會對整體樂隊強奏時的音響的不均衡狀況有所改善,對上述創作和演奏方面的所述問題也會有所改觀和解決,同時也可以改善全奏時銅管的強奏對木管樂器演奏員的影響。

這個想法已經思考了很多年,但是一直沒有機會實踐,主要是要面對挑戰:演奏員是否愿意和習慣、指揮是否習慣這種改變等等。這不僅是對我國樂隊幾十年的習慣的一種改變,從大范圍講,是對全世界樂團幾百年習慣的改變。音樂歷史就是一個不斷探索、發現、改變和創新的歷史,樂隊和樂器的發展也同樣,由原來的原始狀態逐漸改良、改革、改變才有今天的形制,樂隊的發展亦然。今天的樂隊也并不是一切定型不變了,發展變化仍將繼續,根本停不下來,這是事物發展的規律。

筆者一直在尋找機會來實踐樂隊新擺位這一想法。恰逢國家交響樂團舉辦筆者交響作品專場音樂會,筆者向樂團提出在音樂廳演出時使用新擺位的想法,并已經做好被否決的思想準備。沒想到關峽團長和邵恩指揮都同意按新的擺位演出,只是要事先和演奏員溝通好。而后和演奏員的溝通也相當順利,大家都非常支持,這讓我非常感動。因為演出前突然調整座位,演奏員要重新熟悉和適應新的音響環境,這是比較冒險也很容易被拒絕的,沒想到樂團如此配合和容忍作曲家這樣一個有點“調皮和刁難人”的要求,樂團的寬容和支持,更增加了我的信心。

由于音樂廳舞臺面積所限,樂隊編制又比較大,銅管的位置沒有辦法調整到我預想的位置上。但是即便是這樣,由于聲音朝向的改變已經對整體樂隊全奏音響有所改變。很多業界同仁認為這是一個科學和可行的擺位方案,指揮家楊又青音樂會后表示:“聲音確有改變,是個很好的想法,以后我的樂隊也用這種擺位。”

關于樂隊擺位的其他方面的思考:

弦樂組:

小提琴:古典時期第I和第II小提琴分列在指揮的兩側,這也有一定道理。因為I、II小提琴的重要性不一樣,聲音的朝向也有所區別。而且古典音樂中的弦樂隊是核心,I、II提琴有時經常扮演不同的“角色”,分列兩邊層次更為清晰。但是近現代的音樂寫作,I、II提琴經常是演奏同一類型的東西,織體關系比較緊密,分裂兩邊聲音會發散,而且兩組樂器的音量差異也比較明顯,不利于該樂器聲音的聚合,還是都擺放在左側比較好。

中提琴:有的樂隊把中提琴擺放在指揮右側,這樣中提琴就沒有直達聲到達聽眾。弦樂本身音強就比較弱,應該盡量多的給聽眾直達聲。筆者認為指揮右側還是擺放大提琴比較好,把中提琴擺放在指揮對面一帶地方(如有可能也盡量靠左側擺放),這樣可以讓中提琴的直達聲更多的朝向聽眾。

打擊樂器組:

建議把有固定音高的色彩裝飾性樂器(如顫音琴、鐘琴、馬林巴等)一起放在一側,這樣他們演奏起來互相容易傾聽和參照。把無固定音高的打擊樂器(如小鼓、大鼓等各種鼓及鑼、镲等等)一起放在另一側,這樣它們的音響對有固定音高的打擊樂器影響會減弱些。

關于民族管弦樂隊樂隊的擺位

在2000年香港中樂團舉辦的“大型中樂作品創作研討會”上,筆者提出關于二胡的擺位問題,指出二胡不應該像小提琴一樣放在指揮的左側,而恰恰相反應該放在右側。因為小提琴放在左側,發音孔正是朝向聽眾的;而二胡放在左側,發音孔是朝向舞臺里面的,放在右側,發音孔才是朝向聽眾才有直達聲。二胡和小提琴都屬于弦樂,道理一樣,直達聲越多,越不容易被淹沒。同理,二胡、高胡、中胡和都應該放在指揮右側區域,中胡靠里,也可以放在指揮右前方一帶。

而彈撥樂如柳琴、琵琶、阮等,放在指揮左側時,樂器的發音孔也更傾向于聽眾。當然也可以放在指揮對面區域,將大提琴(或大革胡)放在指揮左側或與彈撥對調放在指揮對面。與上述西洋管弦樂隊銅管問題同樣,民族管弦樂隊中的嗩吶也是音強很響的樂器,也應該放在舞臺側面,喇叭口朝向舞臺側面,盡量減弱其直達聲,與其他樂器組取得相應的音量平衡。

這里順帶談談音像制品的聲音和樂隊現場真實的聲音的問題。由于通過現在的設備和拾音技術,在后期制作中可以把音響平衡問題解決得很好,不會出現上述問題,但是音像制品的聲音和現場聲音還是有著天壤之別的。而人們在聽多了音像制品后,往往忘記了真實的現場聲音,有時甚至導致配器上的“大膽”和不符合實際的“幻想”。我們只想想這樣一個事實:現場聽眾有任何一個人能像麥克風和樂器之間那么近的距離來聽樂器演奏嗎?沒有!有像麥克風那樣的強指向性的耳朵嗎?也沒有!所以音像制品還音的聲音都不可能是我們現場聽眾聽到的真實的樂隊聲音。這一點對學習樂隊寫作的學生和接觸樂隊不多的創作者來說,確實要引起重視。要想獲得真正的經驗,只有面對真實的樂隊去聆聽。

王寧中國音樂學院作曲系教授、博士研究生導師

(責任編輯 張萌)