聽中國聲音講中國故事

——析第34屆“上海之春”國際音樂節(jié)開幕音樂會《中國故事·敦煌》

■于洋

聽中國聲音講中國故事

——析第34屆“上海之春”國際音樂節(jié)開幕音樂會《中國故事·敦煌》

■于洋

2017年4月28日,第34屆“上海之春”國際音樂節(jié)開幕音樂會《中國故事·敦煌》在上海交響樂團音樂廳隆重上演,本場音樂會由指揮家余隆和張潔敏執(zhí)棒上海交響樂團,匯集了眾多音樂名家,他們共同為觀眾講述了一段段動人的“中國故事”。

音樂會匯集了《峨嵋》《悲欣之歌》《星光》《喜馬拉雅之光》等葉小鋼近年來幾部交響樂代表作品,其中由上海交響樂團新近委約的《敦煌》也完成了世界首演。作品涉及題材廣泛,音色種類多樣,包括聲樂、打擊樂、民樂以及交響樂等,展現(xiàn)了作曲家全面的音樂創(chuàng)作能力。這五部交響樂作品都是葉小鋼多年精心打磨的成熟之作,在技術(shù)積累、音樂審美等方面反映了作曲家的最新創(chuàng)作動態(tài)。

由此,本文將深入音樂本體,在作曲技術(shù)上探究葉小鋼近期創(chuàng)作的心路歷程,從游離、抽象、亮彩、貫穿、融韻幾個方面探討葉小鋼創(chuàng)作技術(shù)的最新特征。

游離

《峨眉》為小提琴、打擊樂與樂隊而作,作品74(2015)。《峨眉》由四川愛樂樂團、北京交響樂團共同委約,是交響音畫《四川音畫》中的一首,于2016年10月在北京首演。《四川音畫》是一個宏大而寬泛的委約主題,作曲家在創(chuàng)作中充滿了對天府之國的熱愛之情,目前已經(jīng)完成并公演了《岷山無語》和《峨眉》兩首作品。

《峨眉》描繪了一副風光迤邐的山水畫圖景,小提琴與打擊樂為協(xié)奏曲主奏樂器,它們就像是一對引導(dǎo)者,展現(xiàn)著各自的風采,體現(xiàn)了作曲家“動靜皆宜”的創(chuàng)作初衷。延綿不絕的小提琴旋律猶如一位歌者,亦或是作曲家的心靈回聲,帶領(lǐng)聽眾穿過蜀地神奇山水,是“靜”的一面;而打擊樂的張揚節(jié)奏和錯落色彩則是“動”的一面,其中一段長達兩分半的炫技表演,讓全場屏住呼吸,無喘息機會。

作品的旋律與和聲運用體現(xiàn)了游離的美感。半音是《峨眉》和諧音響中的“加料”元素,也是和聲張力的發(fā)動機,作曲家對其偏愛有加,用來模糊純調(diào)性旋律。作品中,讓筆者最為動容的一段音樂來自于飄在高音聲部的小提琴旋律與弦樂和聲背景以及pitch gong琶音織體之間的清淡組合。在pitch gong的持續(xù)音色背景之下,小提琴獨奏游離其中,時而離開轉(zhuǎn)而回歸,讓聽者在調(diào)性與非調(diào)性的融合與碰撞中,感受著作曲家既脫離又根植于傳統(tǒng)的和聲語言。這段音樂起始于由五聲音階ACDEG所形成的持續(xù)和聲背景,小提琴以飄忽的旋律形態(tài)在這樣的背景中展開了一段延綿起伏的旋律行進。旋律前行的過程中,逐漸有bB—bE—bA—#F—#C等變音出現(xiàn),并與恒定的五聲音階形成局部小二度音高碰撞(見譜例1)。

譜例1 91—96小節(jié)

在五聲旋律與恒定和聲背景共同交織的盡頭,樂隊整體和聲瞬間轉(zhuǎn)換至由之前已經(jīng)出現(xiàn)過的變音bE—#F—bA—bB—#C所形成的五聲音階音響,并形成小高潮(見譜例2)。兩個相差三全音的五聲音階由此完成了一次自然的轉(zhuǎn)換過程,和聲進行邏輯感強,遠關(guān)系轉(zhuǎn)調(diào)并無痕跡。

譜例2102—106小節(jié)

《峨眉》充滿了游離不定的語匯,構(gòu)成作品風格特點之一。119—120小節(jié)從bB到B,主音間相差半音,遠關(guān)系和聲色彩,給人以豁然開朗之感;155—178小節(jié)顯示了典型的調(diào)性中心游離,旋律經(jīng)歷了4次調(diào)中心變換,通過調(diào)性游走造成旋律方向不確定性,是葉小鋼音樂旋律走向的基本原則。

抽象

《悲欣之歌》(Op.67)是葉小鋼一部聲樂套曲,為低男中音與樂隊而作,由四首曲目組成。這部作品是作曲家經(jīng)過多年創(chuàng)作陸續(xù)完成的,2012年首演兩首,2013年北京現(xiàn)代音樂節(jié)開幕式全部首演于國家大劇院。標題“悲欣之歌”靈感來自于弘一法師圓寂時所留“悲欣交集”四字。歌詞選取了李叔同的多首詩文作品,反映了動亂年代“愛國青年的憤懣、惆悵與無奈,以及對自我的開解與抒懷”①。基于這樣的情感基調(diào),《悲欣之歌》風格灰暗憂郁,音響抽象凝重。

這是一部自由十二音風格作品,旋律與和聲游走于調(diào)性與無調(diào)性之間。作曲家使用自己的語言方式,抽象的音高組合、加以片影似的五聲風格旋律,音響中的中國傳統(tǒng)韻味,這些契合了作品所要表達的情感內(nèi)涵。除音高方面,作品織體松散,重點部位柱式和弦明晰,無明確特征節(jié)奏,節(jié)拍轉(zhuǎn)換頻繁、幾乎每一小節(jié)都有變化。通過和聲、節(jié)奏以及織體的共同演繹,葉小鋼將無調(diào)性風格徹底融化于音樂語言之中,創(chuàng)造出了屬于自己的語言風格,這不同于作曲家之前的音樂特點,是《悲欣之歌》最大創(chuàng)新之處。

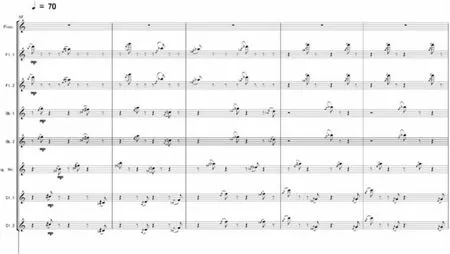

第一首《日夕登輪》描寫李叔同登船遠望,而滿目蒼夷之景讓他痛徹心扉的場景。“微波蕩漾”的搖曳形態(tài)貫穿全曲,通篇織體運動態(tài)勢都是由低到高,而后回落,再一次由低到高,而后回落。作品并無明確的主音或主和弦,無調(diào)性風格明顯,作曲家采用了自由十二音寫法,很少使用重復(fù)音(見譜例3)。

譜例31—4小節(jié)

《日夕登輪》樂隊織體采用對位方式,在十二音音高基礎(chǔ)下,縱向和聲自由碰撞。但在重要拍點上,作品和弦結(jié)構(gòu)是有明確音高安排的,相差半音關(guān)系的五聲音階和弦并置,五聲韻味中蘊含刺激的小二度音響,這種安排鋪就了本曲的音高色彩基調(diào)(見譜例4)。

譜例4

《悲欣之歌》整體上采用抽象的音樂語言風格,但每首側(cè)重點有所不同。第二首《津門清明》與第一首一樣,運用自由十二音風格;第三首《重游小蘭亭口占和送真題城南草堂圖原韻斷句》延續(xù)葉氏和聲風格,調(diào)性游移;第四首《七月七夕》有明顯的長旋律線條,但走向不明確。相對于葉小鋼之前的語言風格,《悲欣之歌》顯然做了一次嘗試和突破,作品融匯了十二音、五聲音階以及調(diào)性等音響元素,抽象中隱含傳統(tǒng)意味,旋律線條模糊中偶露崢嶸。音樂契合了文字所表達的氛圍,兩者水乳交融、密不可分。

亮彩

《星光》(2008)為鋼琴、合唱與樂隊而作,首演于2008年北京奧林匹克運動會開幕式。2009年1月,“縮減了電子音效的音樂會版《星光》在中國國家體育館首次亮相”②,本場上演的就是音樂會版的《星光》。這部作品既是萬人交響盛宴,又是雅致的音樂會作品。它以一個溫暖而輝煌的主題為中心貫穿全曲,通過不斷地轉(zhuǎn)換配器手法,將這一主題層層推進,最后在宏大而寬廣的音樂氣場中完美收束。

《星光》的耀眼之處在于作曲家的配器手法,從精致入微的細部聲響到光彩奪目的整體轟鳴,體現(xiàn)了作曲家對交響樂隊音響的控制能力。配器上的亮彩效果是作品的主要特征,第50小節(jié),樂隊整體所營造的繁星閃爍的聽覺效果正是亮彩配器的集中體現(xiàn)。初聽此曲,很多人認為樂隊中加入了電子音效。其實不然,作曲家就是使用常規(guī)的管弦樂配置,用多種樂器組合方式,來制造光怪陸離的電子音響效果。之所以產(chǎn)生炫目的電子化效果,與作曲家所選音色(高頻打擊樂如三角鐵、琴、排鐘、顫音琴等)、樂器組合以及非常規(guī)奏法(使用馬達的顫音琴、用弓子拉琴板側(cè)面)有密切關(guān)系。值得一體的是,打擊樂音樹(bell tree)貫穿全曲,是營造“星光漫天”音樂效果的重要手段,而在進入快板樂段時,非洲樂器卡巴沙(cabasa)也亮彩十足、引人入勝。

《星光》入耳,作曲家用嫻熟的配器技巧,將交響樂以更易懂的方式帶給普通聽眾,取得了極佳的現(xiàn)場效果,這是作曲家“用最簡單方式傳遞最炫目效果”理念的體現(xiàn)(見譜例5)。

貫穿

葉小鋼音樂創(chuàng)作一直貫穿著對美學(xué)的思考,早在上世紀80年代,李澤厚《美的歷程》便對作曲家產(chǎn)生深刻影響。之后,他開始關(guān)注敦煌題材。“敦煌位于古代中國通往西域、中亞和歐洲的交通要道——絲綢之路之上,在歷史上具有“聯(lián)通中西地域的人文、經(jīng)濟等方面的重要價值”,葉小鋼認為:“敦煌是取之不盡的藝術(shù)源泉,至今影響著中國藝術(shù)的方方面面。”在葉棟“破譯”的《敦煌曲譜》中葉小鋼獲得靈感,創(chuàng)作了第一小提琴協(xié)奏曲《辨》。

交響組曲《敦煌》:“序:樂舞”(Op.75)是本場音樂會的世界首演作品,這部作品由上海交響樂團委約,創(chuàng)作于2017年,它是作曲家敦煌系列作品中的一首,作品“在思想內(nèi)容與音響美學(xué)上做了新的嘗試”③,有較為明顯的打破自己以前慣用模式的意愿。縱觀全曲,音響冷靜、堅硬無華,具有肖斯塔科維奇式的現(xiàn)實主義風格特征,西域元素也彌漫其中。

作品使用了素材貫穿的手法統(tǒng)一全曲。以“樂舞”為形象,作曲家采用了多種單純而簡約的節(jié)奏形態(tài)及其組合表現(xiàn)西域舞蹈場景。同音重復(fù)的節(jié)奏是本曲的多種核心素材中的一個,它作為一個主要特征貫穿整曲,碎片式的節(jié)奏片影成為“樂舞”的個性氣質(zhì)。在22—24小節(jié)處,首次出現(xiàn)了密集同音節(jié)奏動機,數(shù)十個這樣的節(jié)奏細胞散落在不同樂器之中,形成了核心織體形態(tài),并貫穿全曲(見譜例5)。

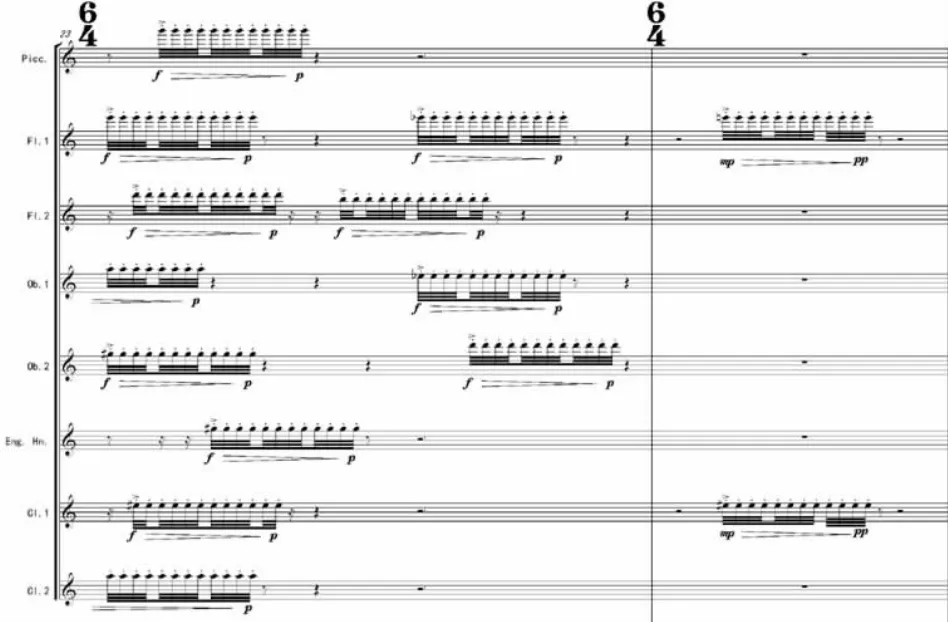

另一個由帶裝飾音的點狀單音構(gòu)成的全樂隊的節(jié)奏形態(tài),也生動表現(xiàn)了非規(guī)則律動的舞蹈場面。這一織體形態(tài)多次變化出現(xiàn),分布在全曲的各個角落,成為貫穿全曲的又一條個性線索(見譜例6)。

譜例523—24小節(jié)

譜例658—62小節(jié)

作曲家在“樂舞”這首作品中,改變了自己常用的展開手法,突破了以往創(chuàng)作中延綿不絕推進樂思向前的作曲方式。不同于葉小鋼其他作品,“樂舞”展現(xiàn)了幾個具有不同特征的節(jié)奏織體形態(tài),它們所形成片段式的、長短不一的段落共同組合,形成了全曲的結(jié)構(gòu)骨架。作曲家拼貼與組合核心素材、稀釋與加厚織體密度,來醞釀積累緊張度并制造動力,從而推動音樂展開,這種作曲方式在葉小鋼之前的作品中非常少見。

融韻

《喜馬拉雅之光》是本場音樂會的壓軸曲目,為男高音、男童高音、古箏與樂隊而作,創(chuàng)作于2013年,葉小鋼憑借這部作品獲得了美國第88屆古根海姆獎。從1985年開始,葉小鋼就與西藏結(jié)下了不解之緣,那片神奇土地上的一草一木已經(jīng)融入到作曲家的音樂氣質(zhì)之中,西藏韻味、中國韻味已經(jīng)成為葉小鋼音樂特征之一。從早期的《地平線》,到后來的《西藏之光》,一直到近年來創(chuàng)作的西藏九大圣湖系列,無不體現(xiàn)已經(jīng)融化在音樂中的西藏韻味。

如何將中國聲音融入到音樂中去?這是葉小鋼在創(chuàng)作上一直追求的目標。真正在音樂中融入中國風格,就是讓音樂本身散發(fā)出中國氣質(zhì),而音樂中并沒有具體的外在形態(tài)顯露。筆者曾多次現(xiàn)場聆聽這部作品,用心體會蘊含其中的西藏魅力,而每次收聽似乎都經(jīng)歷了一場心曠神怡的雪域之旅。翻開樂譜,我們能從局部音色調(diào)配手法中感受到作曲家的融韻之力。

譜例7284—286小節(jié)

作品58小節(jié)開始,合唱隊用藏族語言吟唱,旋律無明顯地域特征,低開走高,配以管弦樂隊渾厚濃重的聲音氣場,營造了群山疊嶂、廟宇經(jīng)鳴的肅穆氛圍。在結(jié)尾段落,作曲家使用部分木管樂器、豎琴的快速音階流動以及中提琴與小提琴中高音區(qū)長音背景,配以特定音高組合,共同營造了天地歸于平靜、冰山在炫目陽光照耀下晶瑩剔透的雪域圣景(見譜例7)。雖說本段音樂配器手法簡潔,無明顯藏族音樂元素,但作品所產(chǎn)生的音效卻讓聽者感受到了韻味十足的藏族氣質(zhì)。作曲家不動聲色地將藏族韻味直抵聽者心底,聽眾在現(xiàn)場仿佛就能夠感受到純粹的雪域風情。

經(jīng)過數(shù)十年精心打磨,葉小鋼的作曲技術(shù)日臻完美,無論是細節(jié)雕琢、整體結(jié)構(gòu)還是審美理念與個性表達,所有要素融匯貫通,達到了其創(chuàng)作生涯中一個新高度。本場音樂會作品展現(xiàn)了宏大的音樂效果,但翻開樂譜卻發(fā)現(xiàn),譜面簡潔清晰,無晦澀難懂之處,這也就是葉小鋼作曲技術(shù)的特點——用最有效的音樂資源營造最廣泛的音樂聲場。本文嘗試深入作曲家音樂本體,尋找葉小鋼作曲技術(shù)形成的思路本源,期待這樣的成果能給中國當代作曲家研究以及創(chuàng)作技術(shù)發(fā)展提供一個觀察角度。

本場音樂會展示了葉小鋼近年來的創(chuàng)作成果,筆者從中發(fā)現(xiàn)了作曲家既有風格的延續(xù),和新的突破與改變,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:1.創(chuàng)作技術(shù)更為純熟。無論是耀眼的《星光》,還是理性的《悲欣之歌》,作曲家的技術(shù)運用平衡細致,鮮有瑕疵。2.音樂語言更為自省、內(nèi)斂。在《喜馬拉雅之光》和《悲欣之歌》中,筆者可以感受到作曲家的語言風格與以往華麗樂風有所不同,冷靜而嚴謹,似乎在表達一種人生態(tài)度和思想。3.關(guān)注中國元素。本場音樂會所展現(xiàn)的敦煌、藏族題材只是葉小鋼多年音樂創(chuàng)作的一個縮影,無論是早期的《地平線》《第一小提琴協(xié)奏曲》,還是近期的《錦繡天府》《臨安七部》《牡丹亭》等,其作品都與中國元素密不可分。作曲家深切意識到,只有站立在本民族音樂語言的基石上才能讓中國音樂更具世界性語言特征。4.鐘愛聲樂創(chuàng)作。聲樂在葉小鋼作品中一直是關(guān)注的焦點,作曲家一直以來都在探索聲樂與交響樂結(jié)合的創(chuàng)作形式,《西藏之光》《大地之歌》《共和之路》等都是以往作品中的優(yōu)秀之作。本場音樂會的《喜馬拉雅之光》匯集了男高音、男童高音以及合唱等聲樂類型,人聲效果與主題結(jié)合恰如其分,是拓展聲樂作品形式的很好嘗試。

多年醞釀,葉小鋼已經(jīng)形成了多元化、成熟的作曲技術(shù)風格,這是作曲家形成個性音樂語言的基本保障。從近期作品來看,葉小鋼沒有固步自封,而是在已有風格基礎(chǔ)之上,嘗試突破,尋找新的音樂語言。通過聆聽本場音樂會,筆者明顯感覺到《悲欣之歌》語言風格介于調(diào)性與無調(diào)性語言之間;《喜馬拉雅之光》進一步將中國韻味融入個人語言之中,音樂中并無明顯的藏族風格音調(diào)特征;《敦煌》更是走向了現(xiàn)實主義音樂風格。所有這些改變,都展示了作曲家期待不斷突破自我的精神動力。

技術(shù)為表達審美服務(wù),葉小鋼的作品正是通過嫻熟的創(chuàng)作技巧,用中國古典與民族聲韻表達現(xiàn)代音樂創(chuàng)作精神,這也是中國風格與現(xiàn)代音樂語言結(jié)合的最好方式。音樂是世界的語言,作曲家?guī)в袞|方聲韻的音樂語匯更是中國精神面向世界的最佳表達。作為中國當代音樂創(chuàng)作的代表人物,葉小鋼正以強烈的責任感,向世界傳遞屬于中國的聲音,向不同文化領(lǐng)域講述中國故事。相信在眾多音樂家的共同努力下,中國音樂未來將會成為世界文化舞臺上的重要力量。

①《中國故事·敦煌》節(jié)目單,40頁。

②同①,第42頁。

③同①,第46頁。

于洋博士,中央民族大學(xué)音樂學(xué)院作曲系副教授

(責任編輯 張萌)