《我在伊朗長大》漫畫和動畫視覺敘事方式對比淺議

王玨

【摘要】針對《我在伊朗長大》的漫畫和動畫作品在視覺敘事方式上的異同進行比較,在形象設定、二維敘事和三維敘事、無聲世界和有聲世界等多方面進行闡述,實現藝術作品的跨界分析。

【關鍵詞】漫畫和動畫;視覺敘事;二維表達和三維表達

作為全世界傳播率甚廣的藝術作品《我在伊朗長大》,漫畫是先于動畫誕生的。由藝術家創作的漫畫首先在全世界范圍內廣為流傳,而后出現的動畫改編又掀起了新一波熱潮。

《我在伊朗長大》絕非常規的英雄類型漫畫,它屬于展現個人成長史的自傳體敘事。雖為嚴肅漫畫,但造型尤為概括和生動,不采用寫實的表現手法,而采用了個性化的視覺造型方式,也成為了作者獨立視角的視覺支撐。整個故事的線索覆蓋多個地域,其中有瑪贊童年記憶的伊朗、青年叛逆期的奧地利、劇終去往法國實現自身藝術夢想,劇中涉及中東與西方文化的對比碰撞、和平國家與戰爭國家人民生活的極大反差,但同時故事中糅雜的人生成長線又是所有讀者都會感同身受的,這樣有著宏大敘事背景和微妙認同心理的作品是再適合不過的動畫改編素材了。

這部作品在漫畫領域和動畫領域取得的雙重豐收,不得不說是藝術家本身天馬行空的思維、獨特的藝術視角、個性化的視覺語言創作的結果,但是在漫畫創作的個體工作模式中和動畫創作團隊協作市場推廣的雙重語境下,《我在伊朗長大》均取得了佳績。這不得不說,是作者對漫畫和動畫的敘事方法的不同和交融有著相當程度的把控能力,才取得不同傳媒領域的巨大認可的。而針對二者的異同進行對比研究,則對新時代“視覺小說”和“動畫電影”的讀者提出了比較研究的課題,畢竟在新的時代,新視覺媒介的新生、交融、沖擊,給創作者和觀看者都提出了更為廣博的視覺敘事的可能性。

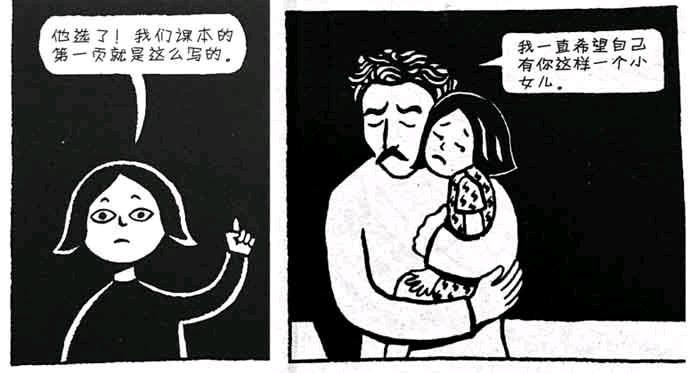

一、主人公的設定——小女孩形象的延續與變化

在忠實于漫畫原作中時代種族大背景的前提下,幼年瑪贊的形象被設計成了齊耳黑發、圓臉大眼的典型伊朗女孩的形象。在漫畫中她的服裝隨著畫面構圖需要而經常產生變化,有“面紗”篇章中頭戴面紗的形象,也有隨著讀書、居家、外出而更換的黑白外出服、花底睡裙等,更有甚者,在連續的兩幅分格故事框中,瑪贊的睡裙竟然隨機的發生變化,但因為漫畫視覺語言的特點,我們絲毫不會產生閱讀上的障礙,反而感嘆藝術家對于黑白漫畫中視覺語言的自由運用。而在動畫中,我們則注意到兒童時期瑪贊的基本形象都是黑發和白色衣服,由于動畫中鏡頭語言的運用,經常會出現動作表演、人物調度和場景的轉換,在眾多人物中瑪贊的形象要被一眼認出,則更需要固定的視覺標識,而簡潔穩定的形象出場,更容易讓讀者加深記憶。

二、舞臺平面化敘事在動畫中的運用

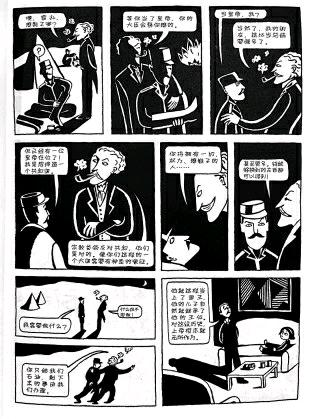

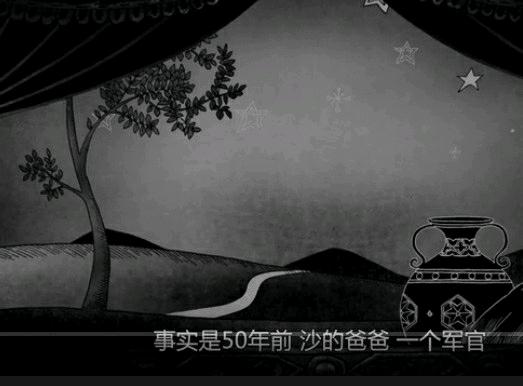

由于《我在伊朗長大》這部作品在時間和地域的雙重軸線上復雜運行,對藝術家而言,如何合理的通過視覺語言來傳達地域文化背景是一個極具挑戰性的課題。在動畫電影中,舞臺感的平面化敘事則是穿插運用得天衣無縫。以故事開篇中“水牢”這一章節為例,因為要介紹一位在瑪贊幼年成長期起著重要精神鼓勵作用的成年親屬“阿努什叔叔”,必須通過介紹伊朗本土的政權更替和家族興衰才能完成飽滿的敘事。漫畫中的轉場難度較小,可以通過旁白、分鏡框轉換、翻頁等簡單的手法提示讀者場次的轉換,而在動畫電影的觀影過程中,需要緊緊抓住觀眾的視覺和情緒點,則必須采用更為有效的視覺敘事方式。此時,舞臺感的平面化敘事的介入就尤為重要了。隨著音軌中出現“事實是50年前,沙的爸爸,一個軍官”……畫面中黑色帷幕拉開,進入我們眼簾的是舞臺化的布景,前景用花瓶等器物確定視覺空間,而中后景則以裝飾化的書以及提示視覺遠景的道路,鋪展出一個程式化的舞臺,隨之出場的雷扎和英國幕僚則在舞臺上進行著類似于皮影劇的表演。對于成熟的視覺觀影觀眾來說,這種二維的視覺處理方式大大增加了動畫電影中敘事方法的豐富性,同時提升了所述歷史的戲劇性,使之強烈感和疏離感并存;由于大熒幕需要的畫面細節容量更多,舞臺化的畫面更是增加了單幅繪畫細節表達的可能性。

比較漫畫(圖3)和動畫(圖4),它們是不同的時間視覺藝術。漫畫有版面限制,更有書籍閱讀的獨特時間限制,但在單頁的分格上卻具備了相對的自由度,藝術家利用自己的想象力結合讀者的閱讀習慣,將豐富的故事分格承載在一個版面中,這既增加了同一版面的豐富性,又給讀者的閱讀時間提供了自我選擇空間,讀者可以在自己舒適的閱讀時間內依次按時間軸進行閱讀,也可以反復回讀,理順故事線索;甚至可以在翻頁前選擇中途停止閱讀,這十分需要漫畫在故事敘述上相對獨立。而動畫作為線性敘事,最重要的就是使得觀眾按照創作者設定好的節奏、緩急進入動畫制造的夢幻空間,這時帷幕的打開、人物形象氣質的強化、道具的特定鏡頭處理,都成為動畫必不可少的重要元素。在動畫電影中,這一篇章增加了“皇冠加身”的動態細節,這比漫畫中的文字對白更具有視覺力量。

三、二維表達和三維表達

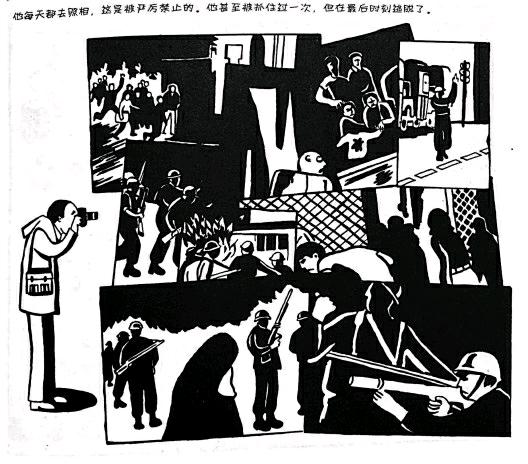

由于漫畫語言的特殊性,在漫畫中二維并置的時間軸就是經常出現的視覺表現手法。以故事中爸爸去拍攝游行事件的插曲為例,動畫中運用三維敘事手法對重點事件進行烘托,圖8中游行隊伍涌入人群慢慢充滿鏡頭,而其中一位青年被槍擊倒地;這一多與少、民意與鎮壓的對比使故事的展開密集緊湊。而漫畫中,利用爸爸手舉相機拍攝出的眾多事件,烘托出爸爸在事件中的記錄者身份,十分具有想象力,體現出繪畫語言的神奇魔力。兩個敘事手法各有魅力,更是隸屬于不同視覺藝術形式的產物,讓我們看到了藝術化敘事的多種可能性。endprint

四、有聲無聲大不同

由于傳播媒介的轉變,語言這一重要的敘事介質發生了極大的變化。漫畫中無聲世界的人物交流是通過大量的對話框來完成的,而音軌的導入使人物的代入感增強,但給視覺和聽覺的雙重搭配提出了更高的要求。

“只有外婆知道我的圣經”這句典型的漫畫旁白,在動畫中被省略。漫畫中奶奶和瑪贊同框出現的對白在動畫中明顯減弱,她們的對話由大量的鏡頭正反打完成。對白的過渡功能在動畫中也顯得尤為重要,漫畫中她們對談結語以奶奶問話“但請告訴我,你怎樣使老人不受苦呢?”瑪贊答復“反正這是禁止的”來完成。而動畫中,奶奶則幽默的再次回答“我怎么沒想到這樣呢?”這句結語對奶奶這一形象的性格塑造,以及隨后媽媽進入畫面實現視覺轉場起到了非常重要的作用。

五、動畫中敘事吸引力的強化

整個動畫以“倒敘”作為全篇最重要的推動力,從瑪贊成年后在機場的現實場景展開故事,繼而由兒童瑪贊進入畫面實現時間軸的轉換,從成年跳回兒童時期。而漫畫則是秉承“順敘”時間描述方式,幼年—青年—成年,且以“面紗”“安息日“”流落奧地利“”回家”四個篇章展開相對獨立的“圖像小說”敘述,方便讀者理解和閱讀。

動畫中現實部分由彩色畫面展開,而回憶部分則是用純黑白畫面展現故事,給讀者帶來既連貫又豐富的視覺體驗。而黑白漫畫中獨立成篇的版面配置,則給視覺休憩和獨立閱讀提供了彈性空間。

結語

無論作為漫畫還是動畫,《我在伊朗長大》無疑都是極為成功的作品,而兩者相似又獨立的敘事語言,則給我們留下了極為經典的視覺范本。在新型傳媒不斷發展的今天,傳統紙媒和電子媒介都不能成為限制藝術表達多樣性的壁壘,而各個藝術門類之間的通道早已被優秀的藝術群體打通,它們交相輝映、互相啟發,形成了一個極為豐富的視覺生態。而漫畫和動畫所共有的敘事性,則使它們與文學母體有割裂不開的關系,在這一大背景下的類比和區分,就顯得尤為重要了。它們只有既保留自己的藝術獨特性,又吸收對方的視覺實驗性特點,才能最有效地吸引更大層面的讀者,也更能實現藝術表達中的更多可能性。

參考文獻:

[1]周舟.從漫畫書到大電影——美國漫畫改編的真人實景電影研究[M].北京:中國廣播影視出版社,2015.

[2][英]保羅·格拉維特.日本漫畫六十年[M].周彥,譯.北京:世界圖書出版公司北京公司,2013.endprint