現代中小學體育教學活動設計及興趣的培養

李文超,鄭準澤

(首都體育學院,北京 100191)

現代中小學體育教學活動設計及興趣的培養

李文超,鄭準澤

(首都體育學院,北京 100191)

體育教學活動設計是體育教學組成的主要內容。缺乏有效的體育教學活動設計,教學目標就無法實現。對于一名學生來講,一堂體育課是否喜歡,就要看教師是否對體育教學內容進行科學合理的設計,設計得好學生就會產生興趣,上課的積極主動性就會高,就越容易取得較好的教學效果。

體育教學;設計;興趣

針對中小學體育教學活動的研究發現,活動內容不能與中小學年齡特點有機結合,同時,還存在活動形式多樣性、趣味性、運動性不足的問題,這導致體育活動大多停滯在“玩玩而已”的平面上,影響了教學活動的預期效果。因此,有必要對體育教學活動進行科學的設計。

1 體育教學活動設計的依據

體育教學活動設計依據一般是按照教學目標設計教學內容,根據授課對象的不同采用相應的教學策略。教學設計要符合教學規律,還要突出其學科的特點。例如,知識類體育教學活動要根據知識的習得和理解能力來設計;技能為主的教學活動要考慮身體素質發展的特征和技能形成的過程規律。只有全面重視,才能最大化地發揮體育教學活動的應有價值。

對于中小學生來講,體育的教學目的要區別于大學的重技術、摳細節,當然掌握運動技術也很關鍵,但是對于這個年齡層次的學生來講,讓學生在體育課堂中的認知能力、心理品質、團隊精神等能力的提升更能發揮體育的潛在價值。因此,設計體育教學內容時應考慮是否能發展學生更多的能力,而不僅僅是鍛煉了身體。這意味著體育教學活動設計要以教學任務分析和學生情況分析等準備工作為前提。

2 體育教學活動的設計原則

設計原則反映了搞好體育教學活動和體育教學活動沒計的客觀規律。其主要類型如下。

2.1 教學主體性原則

通常來講,教學活動的設計主體是教師,學生基本不參與設計活動,這就容易造成學習活動設計和學生主體地位被輕視。要規避此種情況,應做到以下2點。

2.1.1 設計主體要充分考慮學生在學習過程中的主體地位,要重視教與學之間的相互關系。所謂教的主動性體現在主動地認識和探討學生學習的規律性,了解學生實際情況,適時規定教學目標,選擇教學道具,組織教學過程、設計教學計劃、進度與案例,積極主動引導學生參與。

2.1.2 依據體育教學的一般規律,建立相應的工作規范。例如,在設計教師的講授活動時,應考慮學生是以聽為主,還是以練習、思考為主;如何使學生聽得清

楚、有興致、愿意聽,能保持注意力、不易疲勞;如何引導學生的思維活動,使他們順利地理解教學內容及其結構,掌握重點;如何用示范、表情、手勢增強講授語言的效果;如何便于指導學生做好練習,指導他們協調聽、練、看、想等活動。

2.2 注意與外部條件和環境的協調

教學活動總是需要一定的外部條件,總是在一定的物質環境中進行。設計體育教學活動一定要注意與環境是否相適應。否則,教學環境可能會影響體育教學活動順利進行。在設計體育教學活動時不能只是單一地去適應環境,還應充分利用教學環境中的積極有利因素,適時對環境施加積極影響,充分利用環境中的有利條件來挖掘和設計體育教學活動。

2.3 活動多樣性原則

體育教學需要多種活動相互配合。同時,為了完成某一教學任務,可能采取幾種不同的活動形式。教學活動多樣化不但能使學生始終保持興趣和注意力,而且能提高學生的學習效果,注意教學活動的多樣性,并且注意適當的難易程度,能促進學生能力素質的發展。

2.4 學科科學性原則

體育教學活動應該符合體育教學規律。作為一門學科,體育教學活動及內容的設計應具有體育學科特色。只有彰顯學科的特色,才能使學習者得到真實的身心鍛煉和教育,了解其體育內在的教育特性。例如,在課堂或活動中充分使得每個人進行實踐性的身體運動,在這個過程里盡量融入思維,以及體育語言和體育科學等方法,發揮其教育的最大價值和意義。

3 體育教學活動設計的內容與步驟

在設計中小學體育教學內容時,要做好教學結構設計、確定適宜的教學組織形式、空間和時間結構,確定怎樣給予學生提供學習幫助和指導等。

3.1 教學案例

任務式教學:校園慢跑。

教學目標:通過大綱安排教學任務,積極培養每個學生在活動過程中的組織能力,在體驗中感受同學間的友誼、支持與信任,借助豐富的活動和科學的設計激發對體育的興趣,發展身體所需的各種能力。

場地器材:校內、外開闊運動場,秒表和標志桶。

活動形式:分組進行(一般以6~8人1組),通常把一班分為2組。

課前準備:上課教師課前了解場地和器材情況,以便在跑步時選擇適宜的前進路線,慢跑時可設計若干方案,避免學生產生抵制情緒,減少跑步興趣。

操作過程:(1)在整隊完畢后,教師講解注意事項。①所有跑步者要注意節奏,保持前后間距,不要掉隊。②教師視線不要離開學生,防止意外情況發生。(2)教師帶領全班學生開始慢跑,學生以二路或三路縱隊的隊形進行,跑的時限可以是3分鐘或5分鐘(時間可以根據學生的興致隨時進行調整)。(3)跑步時間完成可下達“校園慢跑”任務。①班級為單位進行合理分組。②各小組推選小組長(領跑人)。

要求:領跑人要事先充分了解和掌握學校的各種運動設施,根據學校現有的場地,規劃出具有新鮮感和創造力的跑步路徑;通過小組對抗類的比賽,團隊合作,贏得名次;跑步的時長可為3分鐘或5分鐘(可根據情況進行設定);終點位置的設置(根據課程的計劃要求提前布置);以小組進行慢跑時,當時間到達后,所有學生均通過終點后教師進行點評。

3.2 教學反思

3.2.1 自由帶領跑中,能夠讓學生根據現有的教學場地設計跑步形式和路線,能夠讓更多的學生喜愛這種運動形式,提高參與積極性。

3.2.2 在傳統的體育教學過程里,課前的熱身和準備活動是必不可少的,運動的形式多以繞圈跑和慢跑形式為主。長期不變的固定模式,會令學生對運動失去興趣,枯燥、單調的情緒會加強,長此以往會導致教學效率不高,產生厭倦懈怠感。打破慢跑只能在運動跑道上進行的思想壁壘,通過合理可行的校園路徑設計,使得跑步不再是個枯燥的活動,而是一種愉悅放松的運動,不僅能夠欣賞到亮麗的校園景色,還能不知不覺中跑完全程,使得運動成為一種良好的習慣。

4 體育教學活動興趣的培養

興趣是人們力求認知、探究某種事物或從事某種活動的心理傾向。興趣是從事一切事情最好的導師。體育教學活動對學生興趣培養應注意的事項 。

4.1 捕捉興趣,調動激情

正確的學習目的往往會引起學生對學習內容的濃厚興趣,當有了自發的興趣,人生的理想和奮斗目標才會更緊密的結合,興趣才會由有趣、樂趣發展到志趣,這一完整過程的演變才會產生更大的自覺性和方向性。

上課前期可讓學生了解相關學習內容,做好相應的課前準備,讓學生了解課程目標及課程在整個學科體系中的地位。在體育教學課程中還可嘗試結合體育在企業管理、農業勞作、部隊訓練、教育科研領域中得以發揮的重要作用,潛移默化地讓學生感受體育的重要性及對其他能力的培養意義。在講授具體項目時可結合國內優秀運動員與國際知名體育明星,以此為案例激發學生遠大理想,這些都是激發學生學習體育興趣的有效措施。

4.2 適時設疑,開動腦筋

教學中教師根據教學內容需要,通過事先準備的問題和課堂現場教學情況適時設疑,這種教學模式可大大誘發學生積極思考的習慣,形成一個較高層次的認知體系。教師可借助日常生活中的體育現象,為學生營造和創設“生活體育”的情境,在教學過程中設疑,讓平時較高水平的體育比賽需要了解的知識能夠在情境下的體育中得以認知和傳播。

4.3 貴在實踐,寓教于樂

體育課程的優點在于生動、直觀和鮮明,這一特點較易誘發學生產生好奇心,并期望自己能夠通過實踐來實現。應針對中小學生的年齡特點,他們感情豐富,對較新鮮的事物善于接受并易產生興趣,豐富多彩的內容、生動活潑的形式會使體育課堂充滿朝氣,這是很多學生喜歡運動、喜歡體育課的重要原因。但是,因年齡原因導致中小學生不能像成人一樣思考體育運動更多的價值和內涵,因此很多學生對體育活動和課程的認識只能體現在表象上,因此,教師的主要職責是讓學生熱愛體育課,其次,是盡可能在課堂中通過學生的好奇心,較好地在課程中傳遞概念、專業知識及技術特點,使得學與玩能夠有機結合。一般情況下,我們會在教學過程中利用游戲來達到相應的教學目的。例如以下兩個游戲案例。

4.3.1 螃蟹過河本游戲設計是為了能夠培養學生的身體協調能力,增加學生的溝通表達能力和自我控制能力。本游戲在設計時有幾點不同的考慮:首先是方法上,全隊站成一橫排,將相鄰的兩條腿綁在一起,聽哨音出發,由起點位置走向終點位置,這期間應統一口令與步調。完成游戲需要每一小組全體人員的配合,此游戲可以培養學生的領導力和團隊協作、互幫互助的友愛精神( 圖1)。

圖1 螃蟹過河游戲

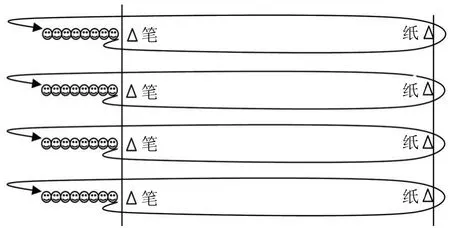

4.3.2 “正字”接力賽鍛煉游戲設計目標是為全面增強學生身體素質,增強團隊協作能力,在合作中學會與同伴交流和溝通,以此培養良好的人家關系。鍛煉身體的同時也發展了學生的智育,通過身體運動能夠增強學生的記憶力和學生的認知能力( 圖 2)。

圖2 “正字”接力賽

4.4 融洽感情,以情育人

教學活動中建立起的師生感情可以為教師和學生長期的和諧關系打下堅實的基礎。其中,很多學生就因某節課的教學內容、教學新穎的方法和手段以及教師上課的個人魅力等因素,學生對體育教師產生發自內心的尊敬和崇拜,并極有可能在今后會把體育作為了自己的終身職業。很難想象學生會對不喜歡的教師與學科產生濃厚的興趣。所以,對于體育教師應熱愛并多了解自己的學生,尤其對于當下的孩子們,他們出生在“90”后,具有鮮明的時代特征,在語言和行為上均與上個時代有較大差別,因此,在中小學的教師不僅要和學生保持良好的師生關系,還應建立一種朋友關系,教師在教學活動中應把自己的情感傾注于教學內容的始終,學生才能更好地接受教師所傳授的體育知識,從而更進一步激發學習興趣。

4.5 依據個性,發展潛能

對于當代的中小學生,獨生子女頗多,因此每個學生的個性、興趣特點也截然不同,根據中小學生班級人數較多的特性,教師應在教學設計上盡可能考慮大多數人的接受能力,充分發掘他們的潛能。根據以往經驗,體育成績好的學生,比較容易對體育產生興趣,因此教師要特別注意這些學生,采用不同方式和途徑調動他們積極性,根據個人特點設計培養方案,成為他們實現體育夢想的激勵者。在課堂中總有一些學生表現得較弱,競技能力不足或參與熱情不高,對這種現象教師應采取多種教學方案加以應對,發現他們參與教學的閃光點,或量身打造一些適合他們參與的活動內容,在他們參與的過程中不斷給予鼓勵,讓他們能夠在參與中體驗成功的喜悅。總體來說,就是讓每個學生在體育課中感受到體育的不拋棄、不放棄的精神,讓每個學生在課堂中都能展示自我。

[1]于可紅,余立峰.體育課程教學模塊設計[M ].北京:高等教育出版社,2008.

[2]邱裕良,賈穎戰.中小學體育(體育與健康)教學活動設計[M ].北京:北京大學出版社,2012.

G807

A

1674-151X(2017)17-097-03

10.3969/j.issn.1674-151x.2017.17.052

投稿日期:2017-07-12

國家社會科學基金教育學青年課題(課題號:CLA130196)。

李文超(1980—),博士。研究方向:體育教學與訓練。