基于政策工具視角下的體育產業現行政策分析與績效評價

——以《國務院關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》為例

王 靜

(北京體育大學,北京 100084)

基于政策工具視角下的體育產業現行政策分析與績效評價

——以《國務院關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》為例

王 靜

(北京體育大學,北京 100084)

本文首先分析了國發[2016]46號文產生的背景,然后從政策理論工具入手,通過對“46號文件”的政策目標和政策工具的關聯分析,對其科學性、合理性進行探討,最后基于分析對“46號文件”的政策績效進行了評價。

體育產業;政策工具;政策目標;政策績效

1 “46號文件”產生的背景

“46號文件”的頒布不是一蹴而就的,而是在政治、經濟、社會及我國體育事業發展的大背景下千呼萬喚、孕育而生。

1.1 政治因素

2010年,《國務院關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》問世,之后國家體育總局于2006年7月印發了《體育事業“十一五”規劃》,2011年制定了《體育產業“十二五”規劃》,盡管這些政策文件對體育產業提出了一些指導性的意見,但對體育產業的政策扶持力度不夠,與我國由“體育大國”邁向“體育強國”的戰略和地位不相吻合。

1.2 經濟因素

當前我國人均收入超過3000美元,經濟的增長、收入的增加,必然會促使體育進入一個快速增長期。而體育作為 “綠色產業”“朝陽產業”“新興產業”,必然會成為拉動經濟發展的新引擎、新動力,能夠吸引大量民間資本的注入,共同推動GDP的穩定增長。

1.3 社會因素

隨著經濟的發展,人們生活水平的提高,以及環境的惡化和慢性病人口的急劇增加,近年人們對健康的追求有著前所未有的高漲,體育不再局限于人們茶余飯后品評國內國際大賽的談資,而是從競技體育的視角逐步擴大到大眾體育的視野,從一個個鮮活體育明星的職業競技遷移到人們日常生活的各個場景之中。再加上2008年北京奧運會 “無與倫比“的精彩收場、2022年冬奧會的成功申辦等熱點事件,以及 “路跑”的火熱,激起了國內大眾健身熱潮。而目前的體育產業供給已無法滿足人們多元化、多層次的體育需求,圍繞體育相關的賽事、健身、醫療、人才培養以及體育隊伍建設等全產業鏈亟待完善。

1.4 體育產業內部因素

以足、籃、排三大球為代表的職業體育改革遇到瓶頸,體育產業主題單一、結構不合理,東、中、西部區域體育產業發展不平衡,明顯存在著“東強西弱”的態勢,以往的政策規劃以行政性命令為主、缺乏市場的主導作用,重體育用品制造、輕體育服務業的格局已不適應我國體育產業的發展,大型賽事后的賽事資源利用效率低,體育產業市場規模小、整體水平偏低、產業間融合度不高、創新不足,體育產業人才不足,政府對體育的財政投入有限,體育器材設施層次不高、體育場館數量不足,體育產業信息和知識意識淡薄等問題。

綜上所述,在大部制改革之前,亟待從國家層面出臺一部能解決以上問題、釋放體育產業活力的新政策。而“46號文件”的出臺對以上問題作出了積極回應,并提出了明確的政策目標和政策工具。

2 相關理論研究回顧

2.1 體育產業政策類型相關研究

對于體育產業政策類型,國內學者有不同的分類研究。趙炳璞等從體育產業政策體系構架角度將體育產業政策劃分為一般經濟政策、體育本體產業政策、體育相關產業政策和體育內部產業政策4大類。易劍東從產業經濟學的角度將體育產業政策類型按照結構政策、組織政策、布局政策和技術政策四個維度進行分類。除此之外,財稅政策在體育產業發展進程中也起到至關重要的作用。

2.2 政策工具相關研究

政策工具是實現體育公共政策預期目標的途徑,是政策分析的有效手段2。在政策工具的選擇上,國內外學術界一直有不同的劃分。歐文.E.休斯將政府工具分為政府供應、生產、補貼和管制4種類型。薩瓦斯認為,政策工具包括政府服務、政府間協議、契約、特許經營、補助、市場、用戶付費、志愿服務在內的10種工具。邁克爾.豪利特將政策工具劃分成自愿性工具、混合型工具和強制性工具3類。國內,陳振明教授將政策工具劃分為市場化工具、工商管理技術和社會化手段3類;朱春奎教授在豪利特的分類基礎上增加了命令性和權威性工具、契約和誘因型工具;而學者王輝認為混合型工具的界定不太清晰,因此在以上觀點的基礎上,創造性提出了應該依據政府強制程度高低和功能差異性歸納出強制類、市場類、 引導類和自愿類共四種類型的政策工具,并認為政策工具所取得的政策效果不僅由工具屬性決定,還受到政策項目類型、 政策工具相關聯的利益相關者、實施組織和政策資源等政策環境所影響。

3 基于政策類型和政策工具的“46號文件”分析

3.1 “46號文件”政策目標&政策工具關聯分析

根據“46號文件”政策的內容和特點,本文基于易劍東的體育產業政策類型研究和王輝的政策工具研究對“46號文件”進行如下分析。

3.1.1 體育產業結構政策分析在結構政策方面,“46號文件”主要以引導型工具為主、以市場型工具為輔,通過供給側改革和刺激體育消費的雙途徑來調整體育產業結構,具體見表1。

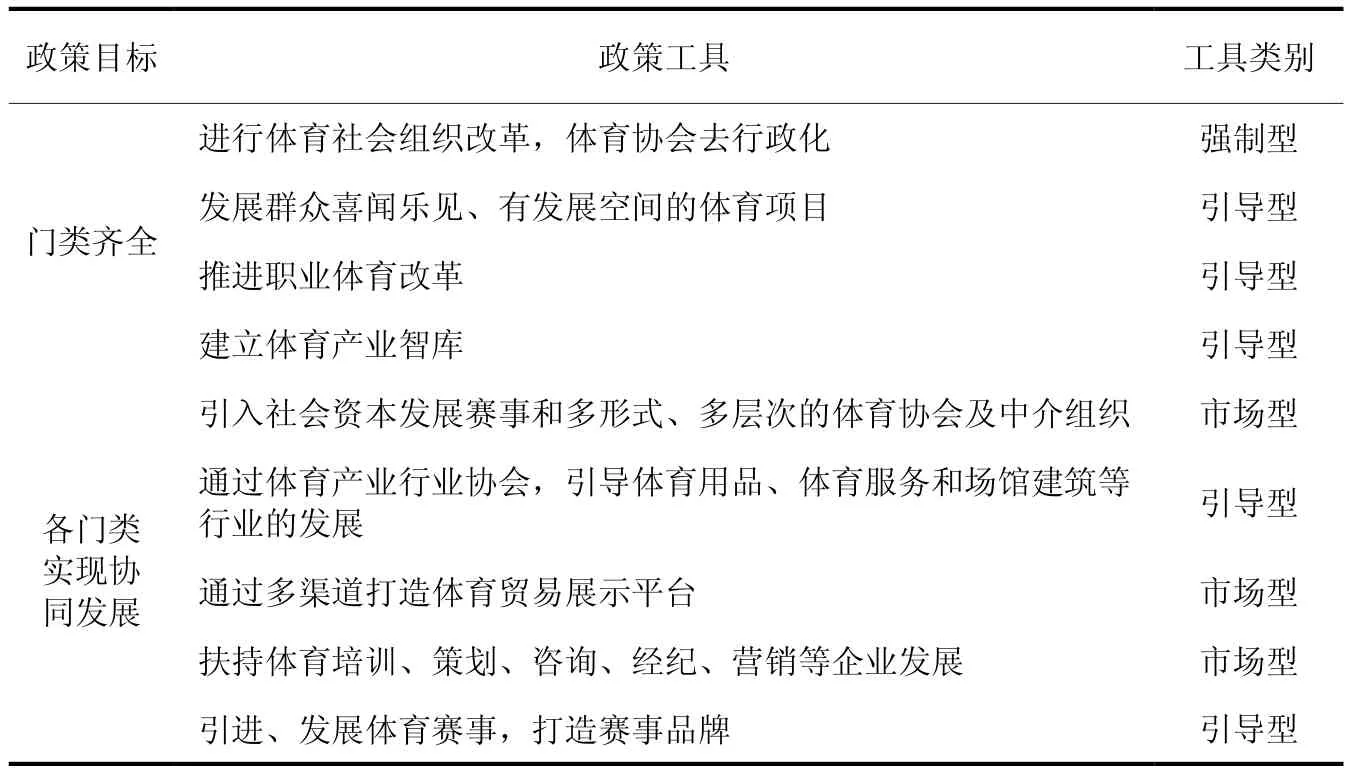

3.1.2 體育產業組織政策分析在組織政策方面,“46號文件”基本引導型工具來引入社會資本、拓展體育產業門類、完善體育產業體系,具體見表2。

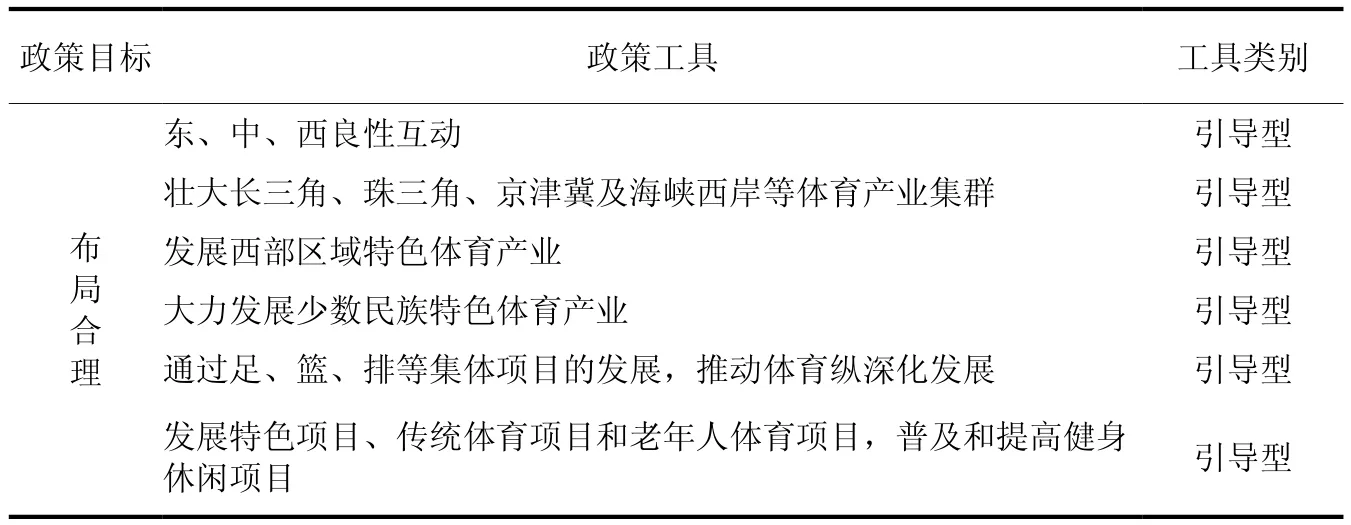

3.1.3 體育產業布局政策分析在布局政策方面,“46號文件”直擊我國目前地區間體育發展不平衡和運動項目發展不全面等問題,并通過政治、經濟、文化引導多管齊下構建合理的體育產業布局,具體見表3。

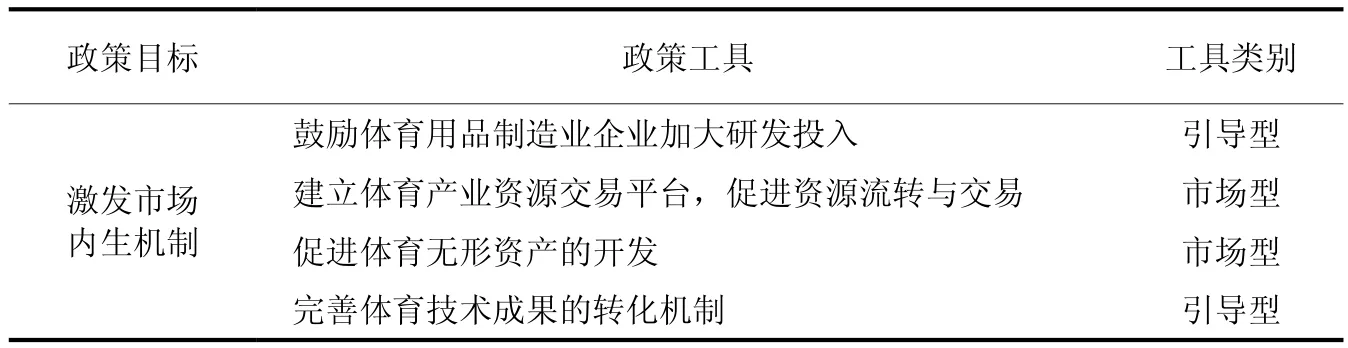

3.1.4 體育產業技術政策分析在技術政策方面,“46號文件”特別提出通過政策引導和市場機制促進體育相關的科技開發、成果轉化和資源交易,增強體育產業的內生動力,具體見表4。

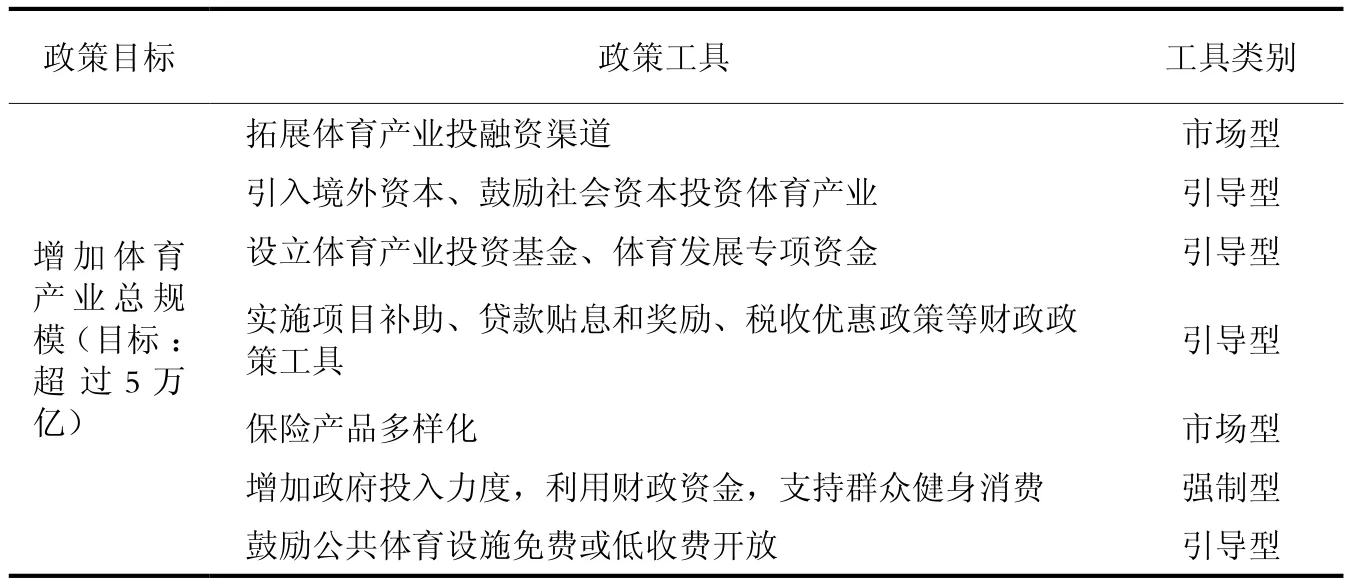

3.1.5 體育產業財稅政策分析在財稅政策方面,“46號文件”鼓勵政府購買、財政補貼、貸款貼息、稅收優惠等市場型、引導型、強制型多種工具聯動出擊,實現體育產業總規模突破5萬億的目標,具體見表5。

表1 “46號文件”體育產業結構政策目標&政策工具關聯分析

3.2 “46號文件”的科學性、合理性分析

分析政策制定是否科學合理,一方面看政策工具的選擇是否有利于政策目標的達成,另一方面也要看工具的選擇是否有效、是否與工具性能、事實環境及政策本身屬性相匹配。

以上對“46號文件”的分析是基于相關度的強弱進行了大致分類,雖然割裂地把政策目標分成了5個類別,但其內容相互關聯相互影響,如產業結構的調整必然伴隨著產業創新,產業創新也必然會促進結構的調整和優化;財稅政策的實施既保證了財政資金的合理投放,也促進了體育產業內部各部門之間的協調,還保證了各地區間產業發展的適度平衡。基于分析,本文對“46號文件”的科學性、合理性進行以下理論分析:

3.2.1 政策類型搭配合理“46號文件”重在加強國家對體育產業結構調整的指導作用,通過“調結構”“增存量”來撬動體育產業的發展。體育產業結構方面的政策工具多以強制型和引導型工具居多,比較符合“政策作為先導,帶動更多資本的注入和產業之間的融合”這一體育產業發展的指導思路。

3.2.2 政策組合缺乏力度“46號文件”主要以引導型和市場型工具居多,重在加強國家對體育產業的指導與服務作用,政策措施細化,但政策工具之間的組合還不夠合理,沒有針對體育對政治的依存度高、與其他產業的關聯度大這些特點來最大程度地發揮政府調控作用。因此,“46號文件”總體目標的達成除了市場的主體作用,還取決于多部門配合、大部制改革的推進程度。

3.2.3 政策可操作性有待完善“46號文件”在體育產業布局方面對地區間聯動、發展特色體育等提出了一些指導意見,對技術政策給予重視,也增加了很多實質性的、可操作性的財稅政策,財稅政策工具形態也變得多樣化,但還存在著對如何開展、如何扶持沒有清晰的規則導向,技術政策還不夠完善、指向性還不夠精確。支出型政策工具挖掘不夠,收入型政策工具發揮作用不大、使用不到位等弊端。政府應該多提供服務和引導,在社會資本引入以及引入后的責、權、利方面應該提出更多的清晰的指導意見,讓社會和市場發揮更大的能力。

表2 “46號文件”體育產業組織政策目標&政策工具關聯分析

4 “46號文件”的政策績效評價

產業政策的效果往往是中長期的,而鑒于“46號文件”只頒布2年多,國家權威體育產業數據統計工作于2015年9月才從制造業和服務業中分離出來,目前體育產業尚存在界限不明確、統計口徑不一、數據缺乏等客觀事實,所以定量分析該政策績效尚有困難。因此本文試圖通過定性分析、從政策實踐角度對“46號文件”的政策績效進行粗淺探討。

表3 “46號文件”體育產業布局政策目標&政策工具關聯分析

4.1 體育產業開枝散葉,發展措施扎根落地

一個文件不可能促使體育產業迅速增長。這是體育產業業內的共識,它需要一攬子政策規劃的配套落實。據不完全統計,在“46號文件”發布之后,圍繞體育產業,從國務院到國家體育總局、再到發改委、財政部、文化部、教育部、廣電總局、國家旅游局等,相繼出臺了超過20份相關配套政策。如配合“46號文件”和國家《十三五規劃》的內容,國家出臺了“國辦發[2016]77號文”和“國辦發[2016]85號文”,國家體育總局發布《體育產業發展“十三五”規劃》、健身休閑產業“水、陸、空”三規劃等具體指導性文件,對“46號文件”中的體育產業總量、結構、布局、產業之間的融合、區域協同發展、體育消費以及個別領域的發展都作出了回應、提出有效指導性意見。各地區、省市也就以上問題紛紛出臺了區域性發展的政策、措施、規劃,如《東北振興 “十三五”規劃》中明確指出“積極發展體育產業,大力發展冰雪產業”等,甚至有的地方已經將政策布局到市、縣級,將中央的政策扎實落地。

表4 “46號文件”體育產業技術政策目標&政策工具關聯分析

公共健身和促進體育消費方面,2016年6月國家出臺《全民健身計劃(2016—2020年)》,作為全民健身的頂層設計,是對“十三五”發展綱要中發展群眾體育、推進健康中國建設和“46號文件”提出的 “提高人均體育消費支出”、“體育公共服務基本覆蓋全民”等目標的重要部署。各地區、省市也根據地方特色落實以上相關政策目標,如江蘇通過“新四個一”工程、“10分鐘體育健身圈”等措施,實現市縣級體育公共服務全覆蓋。

表5 “46號文件”體育產業財稅政策目標&政策工具關聯分析

4.2 體育產業活力四射,產業融合深度推進

在產業結構持續優化、產業體系日趨健全的同時,體育產業與養老、地產、旅游、醫療、及互聯網經濟等領域的融合也在日益加深。體育業態區域也逐漸成熟,如“體育+互聯網”模式、“體育+培訓”模式、“體育+旅游”模式、“體育+場館運營”模式,除此之外體育智能穿戴設備行業、體育IP也異常火熱。

5 結 語

“46號文件”的問世給體育產業帶來了各方面的利好消息,也增強了從業信心,但體育產業大力發展、體育商業價值快速提升的同時,不僅要警惕體育產業“脫實向虛”的風險,更需要相關法律法規體系的完善和健全。

[1]易劍東.中國體育產業的現狀、機遇與挑戰[J ].武漢體育學院學報,2016(7):5-12.

[2]劉春華,李祥飛,張再生. 基于政策工具視角下的中國體育政策分析[J ].體育科學,2012(12):3-9.

[3]葉金育.體育產業發展中的財稅政策工具:選擇、組合與應用[J ].體育科學,2016(6):73-83.

[4][澳 ]歐文 休斯. 公共管理導論 [M ].第2版.張成福,譯.北京:中國人民大學出版社,2010:96.

[5][美]E.S.薩瓦斯.民營化與公私部門伙伴關系[M ].周志忍,譯. 北京:中國人民大學出版社,2002:69.

[6][加 ].邁克爾.豪利特, M.拉米什.公共政策研究:政策循環與政策子系統[M ].龐詩,等譯. 上海:三聯書店,2006:144.

[7]陳振明.政策科學[M ].第2版.北京:中國人民大學出版社,2004:177.

[8]朱春奎.政策網絡與政策工具:理論基礎與中國實踐[M ].上海:復旦大學出版社,2011:134-136.

[9]王輝. 政策工具選擇與運用的邏輯研究[J ].公共管理學報,2014(3):14-23.

G812.0

A

1674-151X(2017)17-136-04

10.3969/j.issn.1674-151x.2017.17.074

投稿日期:2017-07-10

王靜(1982—),中級,碩士。研究方向:體育產業與管理。