南京市明城墻綠道系統使用狀況評價

王琳婷,王雪晴,王曉藝,任 薇,馬紹偉,姜衛兵

(南京農業大學園藝學院,江蘇 南京 210095)

南京市明城墻綠道系統使用狀況評價

王琳婷,王雪晴,王曉藝,任 薇,馬紹偉,姜衛兵

(南京農業大學園藝學院,江蘇 南京 210095)

國內目前對綠道的建設和使用還處于探索時期,對已經建成的綠道使用情況及使用者滿意度進行研究,可為科學的綠道規劃建設和更好地滿足使用者的需求提供重要的依據與參考。研究以南京市明城墻綠道為調查對象,通過對綠道使用者的問卷調查,采用POE等方法,對綠道使用者的屬性、使用需求、使用特征及滿意度進行定量分析與評價,并針對性地提出明城墻綠道系統空間優化的具體建議。

明城墻;綠道;使用后評價;南京

20世紀90年代,綠道系統的理念被引入我國,經過十幾年的發展,現有的研究一部分集中于介紹國外綠道理論和相關概念以及國外開展綠道實踐的規劃和評價方法,一部分集中于介紹綠道的詳細設計案例,而綠道實踐方面的研究鮮有報道[1]。在綠道實踐方面的研究中,大部分研究僅處于理論假設階段,以綠道理論反思中國綠地建設,進行規劃設計的探討,而對已建成綠道的使用者、使用情況及感知的研究卻少之又少[2]。

使用狀況評價(Post Occupancy Evaluation,POE)是基于環境心理學原理,從使用者的角度,評價建筑建成,投入使用后的情況的理論研究。具體而言,是利用規范化、系統化的程式,通過收集使用調查的數據,進行數據處理和分析,了解使用者對調研對象的評價。美國學者馬庫斯和弗朗西斯在《人性場所——城市開放空間設計導則》中提出:“POE是對經過設計并正被使用的設施從使用者的角度出發,進行系統評價的研究”。廣義的使用狀況評價是對建筑或景觀行業的治理和設計工作提供基礎數據,以供設計品質得以改進的一種方法[3]。

筆者將POE方法應用于綠道,對南京市明城墻綠道進行使用后評價,了解綠道使用者的具體需求及其周邊生態環境的發展要求,通過深入分析以往綠道設計決策的影響及設施的運作情況來為該地區的服務設施以及環境條件的改善和管理提供依據并為將來綠道的設計提供堅實的基礎,為整個城市的綠道體系建設提供參考。

1 研究內容與方法

1.1 研究內容

以南京市明城墻綠道為研究對象,通過前期狀況分析,以及問卷調查與實地觀察來了解綠道使用者的屬性、使用需求、對綠道的感知及滿意程度,對城墻綠道各段的差異和使用者的喜好作出對比,從而對綠道的風貌控制標準作出客觀評價,并提出優化建議。

1.2 研究方法

采用定點觀察,抽樣調查,發放調查問卷的方法。通過對周圍環境的分析,進行抽樣調查,從明城墻全部綠道中抽取具有代表性的7段進行調查:玄武門—解放門、太平門—后半山園小門、正陽門—通濟門、長虹路—三山門、三山門—清涼門、清涼門—草場門和定淮門—挹江門。

研究小組于2016年9月至2017年5月選擇秋(9月)、冬(12月)、春(3月)3個季節進行調研,每個季節調研時長為2 d;為了保證問卷能夠覆蓋到不同的使用人群,小組針對7段不同的綠道,每天分為上午、中午、下午進行3次觀測,共計21次樣本調查,發放問卷630份,回收有效問卷592份。

關于綠道綜合環境評價體系(基于使用者角度),研究小組邀請綠道使用者根據自己的滿意程度對 17項指標要素(自然要素、園林景觀要素、游憩要素、人文要素和管理要素共5大類)進行評價,按照里克特量表(Likert Scale)共設立了以下5種滿意等級:很滿意、滿意、一般、不滿意和很不滿意,在數據統計的時候,分別賦予從5到1的分值[4]。

2 南京濱水、城墻綠道調查及使用狀況評價

2.1 城墻綠道使用量分析

綠道使用量的調查采用定點觀察法,即在7段綠道中分別選定觀測點(出入口位置),對來往游客的

性別、年齡、團體規模進行觀察與記錄,共記錄人數為1 920人。

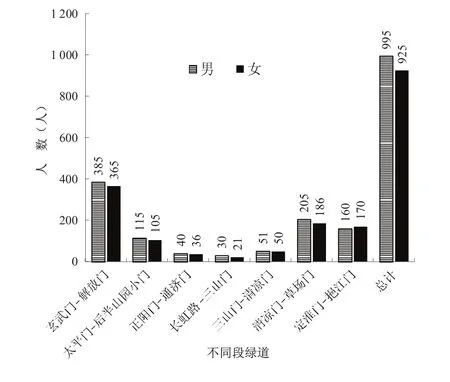

2.1.1性別×地點交叉分析調查結果顯示(圖1):在綠道7個觀測段的觀察中,男性共計995人(51.8%),女性共計925人(48.2%),比例大體相當,男性出行人數略多。

圖1 明城墻不同段綠道游人性別數量分布

根據性別×地點的交叉分析可知,綠道的使用量在性別上差異不顯著,基本持平,但也存在個別差異。如在長虹路—三山門段的男性使用者明顯高于女性,因這一段綠道狹長、臨水,且較為單調,女性多不愿單獨到這里,多與男性共同出行;而男性則有不少獨自在綠道進行散步、鍛煉及釣魚等活動。定淮門—挹江門段則是唯一一段女性使用者多與男性的一段綠道,原因是周邊居住區較多且有高檔別墅,此段有幾處開闊的場地,適合孩子活動,故而帶孩子的母親較多。除定淮門—挹江門段,其他段綠道男性使用者均多與女性,說明在性別層面上,男性普遍比女性更熱愛鍛煉。

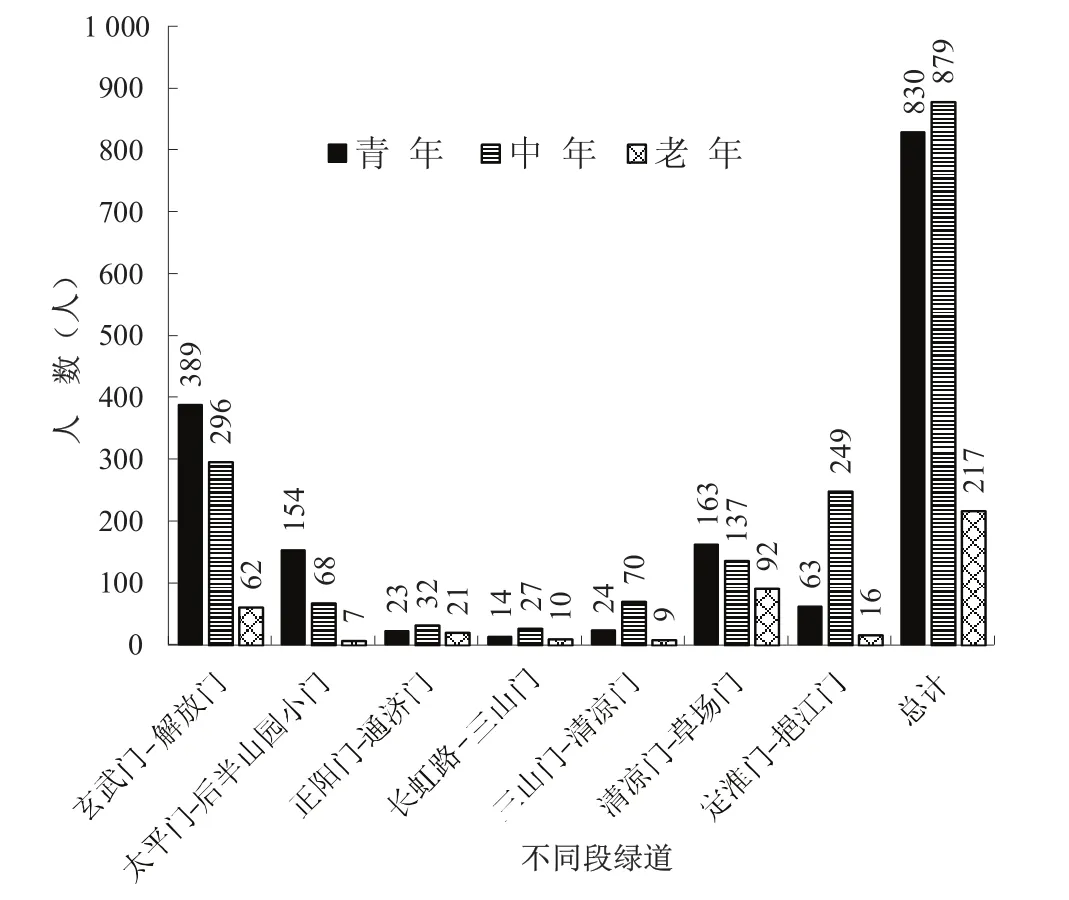

2.1.2年齡×地點交叉分析調查結果顯示(圖2):在7段綠道的觀察中,青年共828人(43.1%),中年共875人(45.6%),老年共217人(11.3%)。綠道的使用者中,主要人群為中年人。

圖2 明城墻不同段綠道游人年齡數量分布

根據年齡×地點的交叉分析可知,綠道的使用量在年齡層次上差異顯著,且不同段的綠道之間年齡層次差別較大。玄武湖段、紫金山段以及石頭城段綠道,由于靠近玄武湖景區、中山陵景區及清涼山景區,綠道中活動人數較多,此外還聚集了部分游客,他們主要以中年或青年人為主,故這2段綠道中,中青年占比較高,且青年人數遠高于老年人數。在光華門,長虹路至三山門及三山門至清涼門段,綠道的使用人數較少,青年、中年、老年人數比例也較為均衡,以中年人為主,也是整個綠道中老年人數比例較高的幾段綠道。

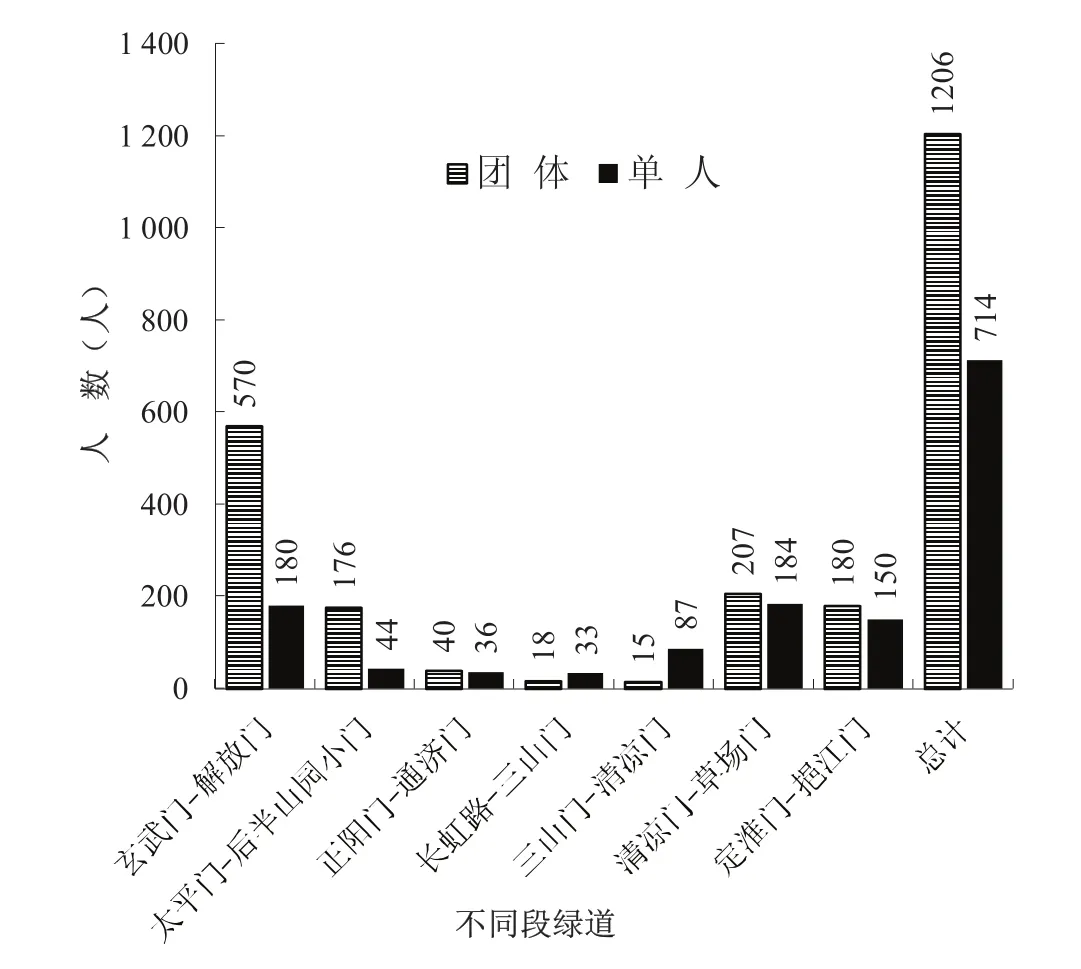

2.1.3團體規模×地點交叉分析調查結果顯示(圖3):在7段城墻綠道的觀察中,單人出行的共計714人(37.2%),2人或2人以上團體出行的共計 1 206人(62.8%)。說明總體上,綠道使用者以團體出游的居多,根據觀察,團體類型以年齡相近的人群集體活動、老人帶小孩散步等方式為主。

根據團體規模×地點的交叉分析(圖3)可知,在人群密集的地方,團體在綠道的使用量上比例較高;在人群稀疏的地方,單人在綠道的使用量上比例較高。

上午時間段,三山門—清涼門段的單人出行量明顯多于團體,玄武門—解放門段的團體出游量明顯高于單人使用量;中午至下午時間段,團體出游量逐步增加,部分區域明顯多于單人使用量,說明團體出游的使用者多集中于中午至下午時間段,上午依然以獨自晨練的人群為主要的綠道使用者。其中玄武門—解放門段因為玄武湖景區的關系,團體出游量格外多。

周末期間,多以團體出行為主,且團體出游的分布重點區域從工作日的太平門—后半山園小門段附近變為玄武門—解放門段附近,說明周末假期,使用者更喜歡集體出游,且集中于著名景區(如玄武湖景區)和交通便利的區域,體現出綠道建設需要考慮串聯景點和連貫交通的特點。

圖3 明城墻不同段綠道游人團體規模數量分布

2.2 城墻綠道使用者情況分析

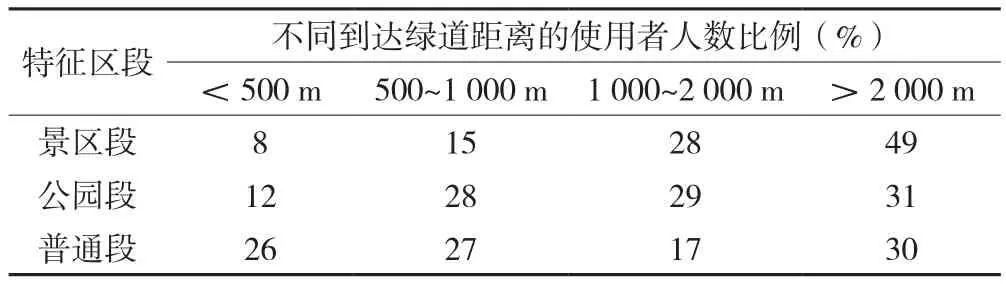

根據問卷調查結果進行整合,將7個樣本區段歸類為3種特征區段:玄武門—解放門、太平門—后半山園小門合為景區周邊綠道段;清涼門—草場門、定淮門—挹江門合為公園附屬綠道段;正陽門—通濟門、長虹路—三山門、三山門—清涼門合為普通綠道段。對每種使用者因素進行對比分析;同時對于在這3段沒有明顯差異的因素進行綠道整體分析。

2.2.1使用者到達綠道的距離和使用方式分析表1表明,景區段綠道使用人群主要為中遠距離、外地游客,本地居民人數雖多于其他段,但占比較小,說明旅游景點的存在對于距離綠道不同距離人群的占比情況起到很大影響;公園段各個距離層級的人數占比均衡,說明不僅建設良好的綠道可以吸引附近居民前來鍛煉休憩,其所依托的公園也可以吸引較遠距離的居民前來游賞、參觀;普通段的使用者與綠道的距離多為2 000 m以內,且500 m以內人數占比明顯上升,說明普通綠道主要是服務于其附近居民,供日常休憩鍛煉。

大部分綠道使用者都會采取就近原則,但遠距離吸引人們使用的綠道主要是景區段綠道,其次是公園附屬綠道,最后是普通市區綠道。

使用者到達綠道的距離和到達方式具有一定的關聯性,距離2 000 m以上的使用者大多選擇開車、乘坐公交車以及少量騎自行車的方式,1 000~2 000 m的使用者選擇自行車或步行的方式,1 000 m以內的使用者大多選擇步行到達游玩的方式。一般到達距離較遠的使用者,會選擇開車到達,距離近的使用者,大多會選擇步行的方式。

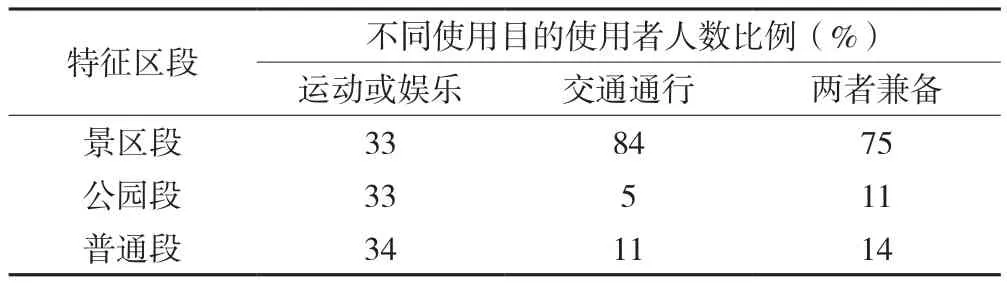

2.2.2使用者使用綠道的目的和選擇綠道的理由分析

調查結果顯示(表2),景區段與公園段的使用者目的主要是運動或娛樂,這與綠道所在的景區與公園本身的觀賞性較高、綠道建設完善有關,同時也符合綠道的主要功能;普通綠道的使用方式較為多樣,由于缺乏觀賞性,建設不完善,綠道的主要功能沒有得到充分的發揮,將其作為交通通道經過的人占有相當的比例,人群流動速度快、滯留少。

表1 明城墻綠道不同特征段使用者到達綠道的距離

表2 明城墻綠道不同特征段使用者使用綠道的目的

關于選擇該綠道的理由調查顯示,45%的使用者選擇理由為該處景色優美,25%的使用者選擇理由為方便到達,另有23%的使用者因為綠道相較于市區景觀來說較為清靜,7%的使用者選擇其他理由。這說明綠道目前的作用主要是為人們提供風景優美、噪音小、交通便利的活動通道;在后續關于明城墻綠道的綜合環境評價中,可以看出使用者更加注重綠道的自然要素和園林景觀要素。

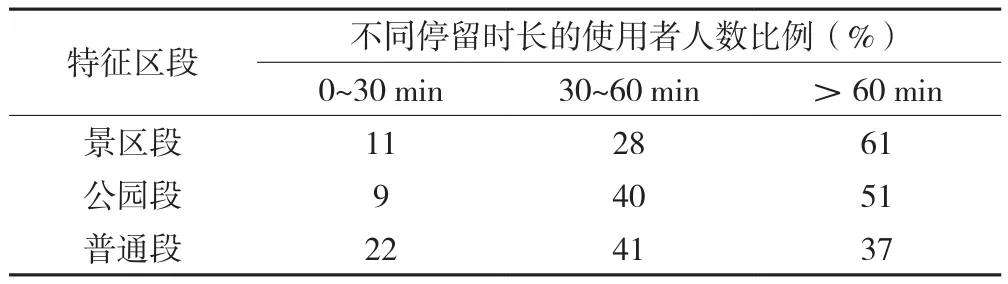

2.2.3使用者使用綠道的時間、停留時長和使用頻率分析表3顯示,景區段、公園段和普通段在使用者的綠道使用時間方面有明顯差別。景區段綠道內上午、中午、下午時段使用綠道的人數大體相當,因為處于風景區,風景及游憩設施較好,基本從早到晚都會有游客經過或在此停留;公園段綠道使用頻率最高的時間段是下午,因為公園段綠道的主要使用人群為中老年人,他們大多退休在家,時間選擇上較自由,因而可以選擇氣候適宜且悠閑的午后時間出游,其次上午時間晨練的人也占很大一部分,而中午由于屬于飯點時間,公園內游玩人數較少,而在城內普通綠道段,有很多人使用綠道是因為交通通行,所以存在相當一部分人在中午時段使用綠道,占總數的14%。

表3 明城墻綠道不同特征段使用者使用綠道的時間

表4 明城墻綠道不同特征段使用者在綠道停留的時長

綠道停留時長的調查結果顯示(表4),3段綠道由于使用情況不同,游人停留時長也有差異。在綠道停留時間在30 min以內的多是中午時間段或僅僅從綠道通行的人群,因此3段中市內普通段停留30 min以內游人較多。但是總體來看,三段中停留時間在1 h以上的人群都占了很大一部分,說明綠道對使用者的影響較大,已逐漸深入居民的日常生活中。

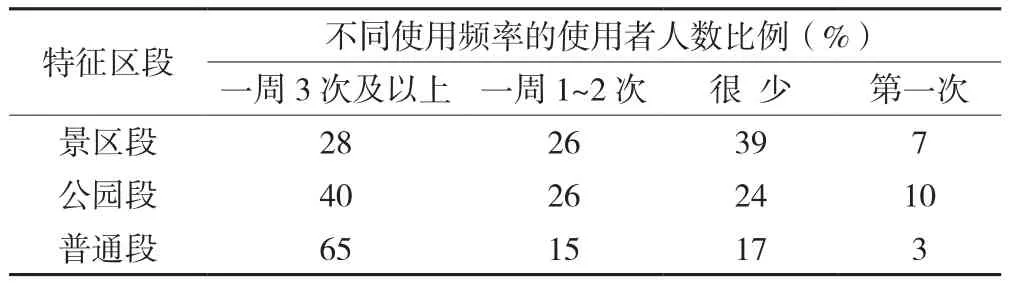

表5表明,一周1~3次及以上的人數均占了3種綠道使用頻率的一半以上,說明城墻綠道的整體重游率較高,大部分使用者都是多次重游該綠道,且城內普通綠道作為交通通行段使用頻率更高。總體來看,第一次使用該綠道的普遍較少。說明城墻綠道的使用率較高,基本達到了綠道建成的目的;另外,可以看出大部分問卷調查對象是多次重游該綠道,因此他們對綠道的綜合使用評價具有了更高的發言權和真實性。

表5 明城墻綠道不同特征段使用者使用綠道的頻率

根據調查小組的調研與訪察,城墻綠道的總體使用頻率高,主要得益于主流年齡層——中老年人,且他們在綠道停留時間大多超過60 min;其次是青年人,他們大多集中在下午及周末時段出游。

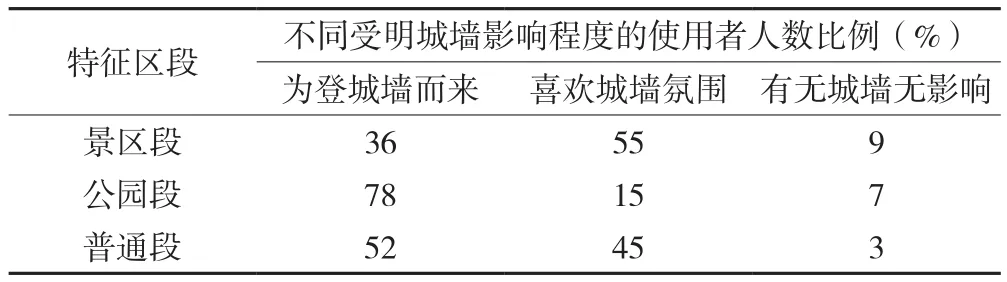

2.2.4明城墻及護城河對使用者使用綠道的影響分析表6顯示,景區段綠道的游人有相當一部分是為城墻而來,并且較喜歡城墻的氛圍,說明此段綠道內城墻對游人的吸引力較大,增加了游人在綠道游覽的景觀體驗;由于市內公園段綠道面向的主要人群為周邊居民,所以專程為城墻而來的人相對較少,但游人同樣也很喜歡城墻所形成的氛圍和景觀;相比而言,城區普通綠道段由于很多部分城墻缺失,所以幾乎沒有為城墻而來的人群,有無城墻影響不大,他們仍可欣賞綠道內其他景觀,體驗其他活動。

表6 明城墻不同特征段使用者受明城墻影響狀況

關于護城河對游人游覽綠道影響的調查顯示,61%的游人為水景而來,36%的游人認為有無水景無影響,只有3%的人不喜歡護城河水景,原因大多為認為河水太臟或夏天太臭,據了解,這部分河水主要位于三山門附近游人較少的綠道。

2.3 明城墻綠道綜合環境評價分析

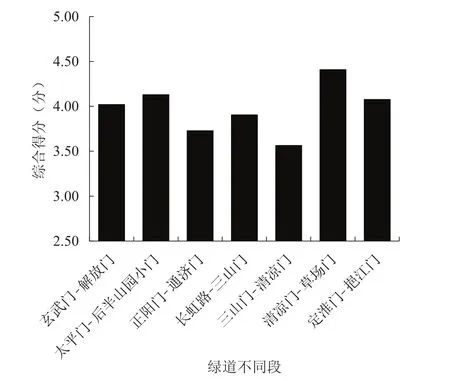

2.3.1綜合環境評價綠道各段得分調查結果顯示(圖4),清涼門—草場門段評分最高,為4.41分,因為該處位于石頭城遺址公園附近,環境優美且人群不如玄武湖、紫金山密集,所以給使用者帶來了較高的體驗水平;正陽門—通濟門和三山門—清涼門評分較低,由于這2段綠道景觀較單一,且綠道建設不完善,同時兩段綠道旁的水質污染也是導致評分較低的重要原因。

圖4 綠道不同段落綜合評價得分

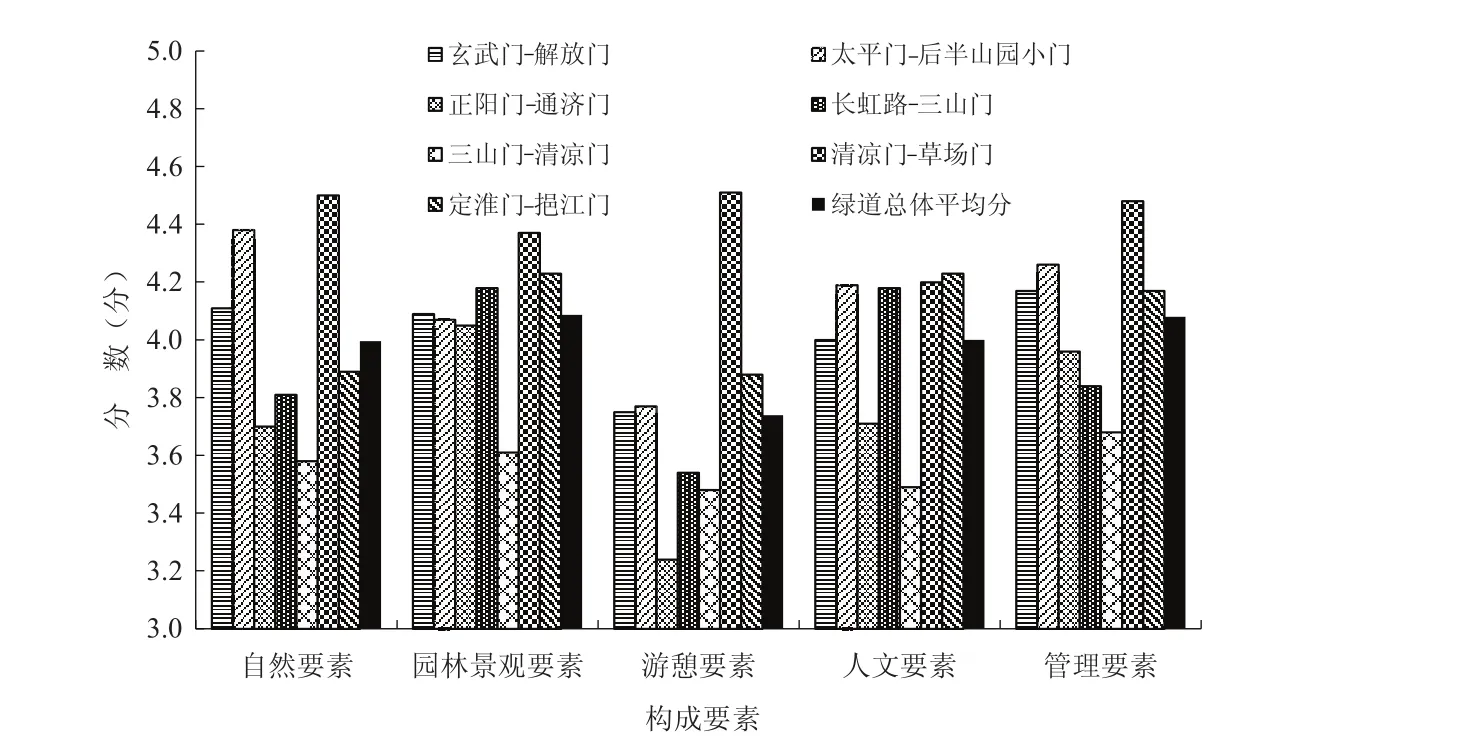

2.3.2不同構成要素評價分析及建議綠道各要素總體評分調查結果顯示(圖5),明城墻綠道的各個要素評分最高的為園林景觀要素和管理要素,分別為4.09和4.08,其次是自然要素與人文要素,評分為4.0,這說明綠道使用者對綠道的景觀建設和景觀管理以及自然條件和文化氛圍較滿意;評分最低的為游憩要素,僅有3.74分,這說明綠道內的休息、服務、運動設施以及標識系統的建設還有待加強,各要素得分進行具體分析如下。

(1)自然要素。自然要素方面,多數段的綠道依托護城河,植物景觀、自然風景等方面的基本條件較好,使用者對氣候舒適度的評價整體滿意度高。但具體每段情況又有所不同,其中景區及市內公園附近綠道的自然環境滿意度明顯高于普通段,如3段自然要素評價高于4分的分別是玄武門—解放門段(依托玄武湖公園)、太平門—后半山園小門(依托紫金山風景區)、清涼門—草場門(依托石頭城公園)。

此外,在環城墻綠道的自然要素方面,反映最突出的是附近水質問題,包括一些污水的排放問題以及個別往河流傾倒垃圾的現象。還有三山門—清涼門段綠道周邊居住區很多,使用者以附近居民為主,除水質以外,他們對此段的空氣質量評價也很低,調查小組分析原因為周邊存在一些工業區,且這部分綠道本身建設不足,植物密度不高,故而空氣質量較差。

針對以上問題,建議相關部門應加強秦淮河下游的水質監管及處理工作,加強普通無公園依托段綠道的景觀建設,改善周邊環境。

(2)園林景觀要素。在明城墻綠道的總體評分中,園林景觀要素的分值較高,說明綠道使用者對于大部分園林建筑、園林植物的維護和保養比較滿意。

園林建筑方面,大部分景區段的建筑都得到了良好的維護,使用者滿意度高;但仍存在部分綠道該方面建設不足:三山門—清涼門地段由于綠道面積限制,幾乎沒有建設游憩類建筑,使該段的景觀效果與游憩體驗受到影響;正陽門—通濟門段雖休憩座椅等設施健全完善,但居民反映缺少亭、廊等遮蔽物。

園林植物配置方面,玄武門—解放門、太平門—后半山園小門、清涼門—草場門、定淮門—挹江門段,由于位于景區或公園內部,園林植物類型豐富,疏密有致,層次豐富,對提升整體綠道的視覺景觀效果幫助極大,使用者普遍比較滿意;而三山門—清涼門段受綠道寬度限制,植物配置較為死板、單一,且該段綠道緊鄰居住區,綠道上種植的柳樹飛絮和紫葉李等植物所的招蚊蟲也會影響當地居民的生活。

針對以上問題,建議在三山門—清涼門段綠道少量分布一些停留建筑,可供休憩也可供雨天居民避雨;在正陽門—通濟門段,由于在此處聚集休憩的居民較多,可根據居民要求適當設置一些遮蔽物。同時對于長虹路—三山門和三山門—清涼門段的植物進行部分更換,栽植一些不落毛不飄絮的植物,比如廣玉蘭等。在植物配置方面要多考慮附近居民的感受,尤其是占很大比例的老人。

(3)游憩要素。游憩要素方面,綠道總體評分偏低,尤其是正陽門—通濟門段以及三山門—清涼門段。各段使用者普遍認為運動設施不足,特別是市內普通綠道段,缺少一些可供附近居民鍛煉身體的運動設施。

其次是服務設施:廁所數量較少,對于步行的使用者而言,往往需要步行較長距離才能找到廁所,從而導致形成了不同地段的人流量出現明顯差異,對綠道的整體使用率不平均的現象。比如三山門—清涼門地段,由于廁所較少且較偏,導致經常使用該綠道的中老年人反映,他們會普遍集中在靠近廁所的地段活動,而很少在其他地段活動,而且還會偶爾出現部分男性使用者隨地小便的現象,嚴重影響綠道的環境質量和城市風貌。

部分綠道沿線市政照明不足,例如三山門—清涼門段,不僅數量不夠并且很多路燈都已損壞,導致這些綠道在夜間的使用率被迫降低,使用者普遍在上午到下午5:00的時間區域內使用綠道,而對于平時上班的工薪族而言,他們的作息往往是飯后選擇綠道散步的形式,由于缺少燈光照明條件,從而限制了該時段市民對綠道的充分使用。此外,在一些公共的密林區段以及離河較近的位置,缺少照明設施,也容易成為危險事故的多發地。

針對以上問題,建議對于綠道這種使用人流量較大的景觀形式,增加廁所的配備數量,或者根據不同出入口的人流量大小,按比例分配廁所,人流量大的地段,在每2個出入口之間設置一個廁所,人流量少的地段,每隔3個出入口設置一個廁所,而不是整條綠道線上均分。對于綠道游線的照明問題,建議部分綠道段增加市政照明線路,提高綠道的使用率,為使用者帶來便利,也可防止危險的發生。

圖5 綠道不同段落的構成要素評價得分

(4)人文要素。人文要素方面,根據調查,整個綠道游線將現有的歷史人文景觀納入其中,除明城墻外,以及閱江樓、石頭城、莫愁湖、老門東夫子廟、明孝陵和玄武湖景區等,同時加強了對歷史人文建筑的修繕。

但在對原有歷史文化遺存的保留與修繕基礎上,還需加強對于現代文化和時代精神的體現。此外,整體綠道游線,雖然部分地段具有一定的人文要素,但某些地段如正陽門—通濟門、三山門—清涼門等段,依然缺少歷史人文方面的元素內涵。

在玄武門—解放門段綠道的人文要素評分為4.0,雖毗鄰玄武湖景區,但由于游客太多,與綠道使用者的期待值相差較多,導致綠道使用者對于人文景觀的期待較為失望,故該段綠道人文要素評分較低。

在太平門—后半山園、長虹路—三山門、清涼門—草場門、定淮門—挹江門等段綠道的人文要素得分均在4.2左右,這是由于附近的文化景點十分豐富,對于明城墻的維護效果也較好,附近居民較為滿意。

正陽門—通濟門段綠道的人文要素評分為3.71。雖然水東門遺址公園、白鷺洲公園,均在該段綠道附近,但由于兩個公園自身文化景觀維護一般,與綠道的聯通性不夠,減少了綠道使用者前去瀏覽的意愿。除此以外,該段綠道內城墻的維護情況一般,這也導致了該段綠道的人文要素評分較低。

三山門—清涼門段綠道人文要素評分為3.49。該段綠道評分較低的原因主要是附近城墻遺存較少,導致綠道使用者無法較好地欣賞到明城墻遺跡。且與附近的莫愁湖公園交通較為不便,故該段綠道人文要素評分為多段綠道中最低的一段。

(5)管理要素。管理要素方面,植物養護和衛生條件評分較高,整個綠道游線,都會有專門的綠化工人和環衛工人,對植物進行適時地修剪,對綠道沿線的垃圾進行清理,但也有使用者反映,在長虹路—清涼門這一段,因人流量較少,疏于管理,經常會看見路邊清理不及時的狗屎,嚴重破壞了綠道周圍的環境。

安全性方面,綠道中常會出現不文明的遛狗行為,和借道通行的電瓶車,這對綠道中的步行使用者,尤其是中老年人帶來了很大的安全隱患,這是使用者普遍反映的問題,而雖然在綠道標志上有明確的對該類行為的禁止圖標,但真正的人為管理上,還是有所欠缺的。

針對以上問題,建議在綠道游線的管理維護中,及時清理垃圾和維護被損壞的公共設施。而對于安全性問題,除了相應的禁止標志外,還應在主要出入口路段,配備部分管理人員進行人為的管制。

3 結 語

城市綠道為居民提供了休閑健身的新途徑。從研究內容可以看出,綠道的使用者性別差異不大,年齡差異也較小;主要差異集中在到達距離、使用方式、停留時長等方面,這反映了一定的綠道功能使用情況。同時,不同段人群對各要素的評價也存在較大差異,這一定程度上反映了綠道建設現狀,也反映了使用者各方面的需求。事實上,對于綠道的研究,在國外日趨成熟,在國內才剛剛起步;對于綠道使用狀況評價體系的研究目前較少,大多數是針對城市公園的使用狀況評價;因而,針對南京市明城墻綠道,從使用者的角度進行評價是筆者研究的創新點;研究通過綠道不同段的調研分析以及段與段之間的對比研究,發現了使用者體驗過程中綠道尚存在的問題,并針對各個問題提出了相關建議,對明城墻綠道日后的建設與維護有一定的參考價值。

[1] 吳雋宇.廣東增城綠道系統使用后評價(POE)研究[J]. 中國園林,2011,(4):3-43.

[2] 周 敏. “綠道”理念指導下的沿江城市建設實踐[J]. 山西建筑,2011,(8):26-27

[3] 張西林. 肇慶星湖綠道使用狀況調查及評價[J].熱帶地理,2012,(4):429-436.

[4] 羅倩蘭. 重慶市主城區商業步行街使用狀況評價[D]. 成都:四川農業大學,2012.

Post Occupancy Evaluation of the Greenway System to Nanjing City Wall

WANG Lin-ting,WANG Xue-qing,WANG Xiao-yi,REN Wei,MA Shao-wei,JIANG Wei-bing

(College of Horticulture, Nanjing Agriculture University, Nanjing 210095, PRC)

In China, the construction and using of the Greenway is currently in the exploratory period, the research on the Greenway usage and the users’ satisfaction can provide important references for improving the planning and construction of Greenway which can satisfy the needs of users better. This study analyzed and evaluated the users’ properties, demand, characteristics and satisfaction of the greenway system of the Nanjing city wall by using questionnaire and post occupancy evaluation (POE) method, and put forward the concrete suggestions on optimizing the spatial space of the greenway system along the city wall.

the city wall of the Ming Dynasty; greenway; post occupancy evaluation; Nanjing

TU986

A

1006-060X(2017)10-0073-06

10.16498/j.cnki.hnnykx.2017.010.022

2017-06-28

項目資助:江蘇高校優勢學科建設工程資助項目(PAPD);南京農業大學SRT項目(1614A24)

王琳婷(1995-),女,山東威海市人,本科生,專業:園林規劃設計。

姜衛兵

(責任編輯:肖彥資)