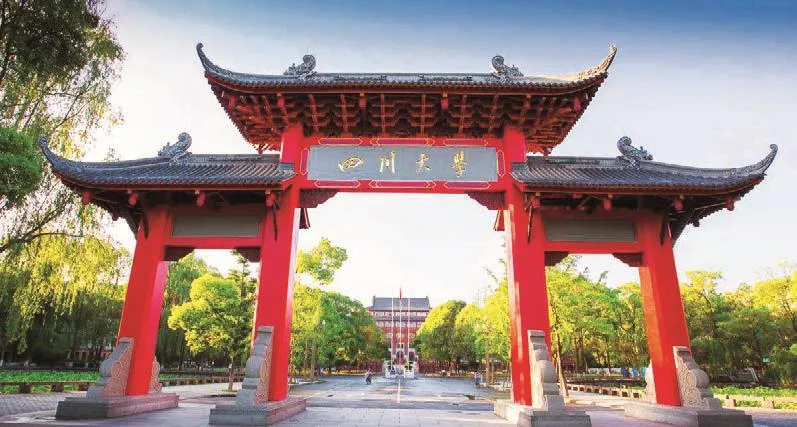

高校促進“一帶一路”建設的作用發揮

——以四川大學為例

文 侯宏虹

高校促進“一帶一路”建設的作用發揮

——以四川大學為例

文 侯宏虹

高校充分發掘自身學術資源和教育資源,為“一帶一路”事業提供各方面服務與支撐,不僅能順利、高效地推進工作,也能從多方面更好地激活自身發展創新潛能,促進具有自身特色和價值的“世界一流大學”和“世界一流學科”健康成長,拓寬高等學校改革和發展的視野與路徑,其影響是廣泛和深遠的。

高校 建設 一帶一路 作用

“一帶一路”倡議提出4年來,地處西部盆地的四川迎來了發展機遇。今年9月20日,國家正式公布了世界一流大學和一流學科建設高校名單,四川大學名列其中。四川大學作為國家布局在四川的、納入雙一流建設的高校,在“一帶一路”這一根植中國文化沃土的偉大構想中,責無旁貸肩負起重要的使命,也做出了很多積極的嘗試。

一、構建“一帶一路”人才培養國際平臺

完成“一帶一路”的建設使命,教育是基礎,人才是關鍵。對于大學而言,需要組織各種資源,發揮大學學術學科的整體優勢,培養一大批“知華、友華、愛華”,個能肩負“一帶一路”沿線國家建設重任的青年領袖,為“一帶一路”建設行動計劃的順利實施奠定基礎。

四川大學設立了1億元的“一帶一路”留學基金,計劃在五年內招收上千名來自“一帶一路”沿線國家的高層次留學生,并為他們提供全額獎學金。目前已經招收了來自“一帶一路”國家的研究生298名,本科生431名。

與波蘭華沙大學共建“波蘭語+”專業,培養“波語+經濟”和“波語+國際關系”的專業人才。同時,四川大學與成都市合作設立了“環喜馬拉雅區域培訓基金和文化交流合作基金”,資助更多相關國家的高端人才和師生互訪,培養更多周邊國家的黨派骨干、政府高官、企業高管方面的人才,加強全球未來領導力人才培養。

四川大學還積極申報國家首批高校“雙創”基地,打造“一帶一路”創新創業平臺,包括建設“一帶一路”特色文化創業體驗和實訓園區、人力資源開發中心、區域國際法律查詢中心以及反貧困中心等。

二、打造“一帶一路”國際合作交流平臺

配合國家發展、發揮自身優勢、展開多方面服務是高校在“一帶一路”中的一個重要切入點與生長點,不僅高校自身國際合作交流會得到充分和多元的提升,其作用和價值也會得到充分的體現。

四川大學圍繞“一帶一路”倡議,一是舉辦了一系列高端國際研討會。已舉辦“‘一帶一路’:中印合作的愿景與路徑”國際學術研討會以及“能源、環境與商業文明國際會議”。

二是籌辦跨喜馬拉雅區域教育與智庫合作論壇和友城論壇,邀請南亞、東南亞、中亞及全球相關國家的政要、商界精英和專家學者廣泛參與,打造具有重要國際影響力的區域發展論壇,努力提升我國在環喜馬拉雅區域經濟治理中的制度性話語權。

三是助推成都市向西向南開放。充分發揮學校優勢,加快“蓉歐+”戰略人才的培養,加大“蓉歐+”戰略研究平臺的建設力度。

四是加入喜馬拉雅大學聯盟。2015年10月,四川大學參與簽訂了喜馬拉雅大學聯盟章程,正式成為喜馬拉雅大學聯盟的成員,增強了同聯盟內各國機構、大學的聯系溝通。學校還派出2位專職研究人員赴尼泊爾工作,推進校級交流合作,拓展區域內合作伙伴。

三、組建“一帶一路”區域研究咨詢平臺

四川大學在南亞研究、邊疆安全研究、歐洲研究等領域有一批傳統優勢學科,圍繞“一帶一路”倡議,學校重點建設了一批研究機構。例如中國西部邊疆安全與發展協同創新中心,與劍橋大學共建了喜馬拉雅多媒體數據庫,吸引民間資金建設的喜馬拉雅文化及宗教研究中心,圍繞“一帶一路”、地緣政治、周邊國家關系、邊疆安全等方面的重大問題,開展前瞻性、針對性、儲備性政策研究。

二是與成都市共建喜馬拉雅國際研究院。推進科研組織模式創新,重點圍繞“一帶一路”建設及環喜馬拉雅區域發展中亟需解決的國際關系、國別研究、跨文化研究以及能源安全、環境保護等問題開展研究,建設西部地區的國際發展知識中心。

三是成立國際關系學院。為適應形勢的發展,四川大學以教育部人文社會科學重點研究基地南亞研究所、教育部國別與區域研究培育基地歐洲研究中心和美國研究中心以及當代俄羅斯研究中心為基礎,成立了國際關系學院,致力于培養國際問題的教學、研究和涉外工作的專門人才,以及相關國家的高級專業人才和治理人才。

高校充分發掘自身學術資源和教育資源為“一帶一路”事業提供各方面服務與支撐,積極、主動、有創造性地成為“一帶一路”事業的參與者、同行者和利益共享者。

責編:向雯

四川大學海外教育學院副院長、副教授。