日本制造從山寨起步

龔燦

戰前是落后的工業國家

幾年前,“日本制造”曾令許多中國游客趨之若鶩,馬桶蓋、電飯煲等生活日用品突然成為非常走俏的日本商品。其實,日本制造無處不在,從飛機、艦艇、汽車到白色家電、數碼相機、智能馬桶蓋,再到拉鏈、化妝品,“日本制造”在很長一段時期被認為是高質量的代名詞。

但回顧日本制造業的發展歷程,“日本制造”并非一開始就這么“高大上”,其也經歷過從山寨起家、粗制濫造到后來以模仿為主,進而不斷追求創新超越、以產品質量至上的曲折歷程。

日本制造業起步于19世紀晚期的明治維新。當時明治政府一方面系統性地效仿西方政治制度,另一方面通過從歐美先進國家引進技術、設備,聘請技術專家,派遣留學人員,迅速提高本國的工農業水平,為以后的制造業發展奠定了良好的基礎。維新改革初期,日本重金聘請外國專家、教授、技師和技工,最多時達四五百人,以工部省最多,文部省次之。對技術人才的重視和培養,從明治政府開始一直貫徹至今。

1941年,日本Seili's Nippon推出的相機原型為1935年的徠卡llla經典款機型

甲午戰爭之后,日本利用巨額戰爭賠款,大辦工廠和銀行,確立了以大機器工業為主導的產業資本體系。借助戰爭賠款,日本迅速完成產業革命,實現資本的大量積累與集中,工業力量很快壯大起來,紡織業、采礦業、造船業、鋼鐵業等產業得到迅速發展。同時海外殖民地也為日本工業發展提供了充足的原料來源以及廣闊的銷售市場。

為扶持本國工業的發展,日本政府對國內產業實行保護,警惕并限制外資進入。日本企業在20世紀之前就盡可能把外國的技術人員辭退了,即使保留,外國技術人員也不掌握企業大權。

日本二戰及之前的工業發展水平相比歐美強國來說,自然有不少差距,且發展極不平衡。其中一個重要原因是日本工業很長時間是以軍工業為主導,從發動侵略朝鮮戰爭開始,日本工業生產中的重工業部分很大程度上是為了保證軍事需求。比如日本的造船工業在20世紀三十年代就位列世界第三,僅次于英國和美國。到二戰爆發時,日本擁有大中型船廠60多家,從業人員高達40多萬人,具有建造包括航空母艦、戰列艦和大型遠洋潛艇在內的各類軍用艦艇的能力。

日本民用工業仍然以輕工業為主,其中紡織產業是最主要的輕工產業,也是日本第一個明顯領先于西方競爭者的產業。20世紀30年代,日本已成為世界最大的棉紡織品出口國。

盡管日本在戰前已經成為一個工業化國家,但工業基礎相對歐美國家來說仍然很薄弱。在其工業化過程中,嚴重缺乏原料和技術,早期發展所需要的工業技術和生產設備以及原料(如廢鋼、石油等)都需要從歐美進口,即使完成了國產化后,在質量上也往往不過關。

比如汽車產業,1929年美國汽車三巨頭——福特、通用、克萊斯勒在日本建立的汽車裝配線的年產量已近3萬輛,而日本國產汽車才500輛。盡管日本政府為扶持國產汽車的發展,給予汽車行業以補貼,到1938年日本已實現汽車生產的完全國產化,年產量達到30880輛。但是,這一時期日本造不出合格的汽車用鋼板,沒有合格的鋼材用來制造汽車發動機,沒有合格的鋼材來生產汽車底盤和傳動軸,導致車體經常斷裂。

日本動漫電影大師宮崎駿有一部影片叫《起風了》,講述的是二戰期間日本最著名的戰機“零式戰機”的設計研制經歷。1937年,日本自己生產設計的飛機年產量達到1000多架,但整個飛機工業依舊嚴重依賴進口發動機、引擎、機關槍和機床。由于缺乏成批生產的裝配線技術,直到1943年日本飛機工業才接近成批生產。一位美國經濟學家曾說過:“日本飛機工業在戰時的發展是值得令人稱道和敬畏的,但在戰爭后期被美國壓制得幾乎完全崩潰。”

“東洋貨”和“山寨大國”

戰前,日本曾提出一個理論叫“雁行理論”,將世界上的國家分為先進、中進和后進三類,而日本就是中進國家。為實現從中進國家步入先進國家行列,日本一方面向歐美出口生絲等輕工業產品,進口重工業產品,如車床;另一方面向落后國家出口各類工業產品,進口原材料。日本的工業產品在一定時期內無法贏得歐美市場,它就賣到落后國家、殖民地。因此日本極力通過殖民擴張來消化它的工業產品,從而在不斷的生產中提升技術,進而促進制造業發展。

日本高端汽車品牌雷克薩斯早期車型和當時的奔馳汽車也極為相似

20世紀前半個世紀,日本工業產品曾經對西方人來說是“便宜貨”、“粗制濫造”的代名詞,那時日本大量出口低附加值的手工業制品和低質量的工業品。在當時的中國消費者眼中,“東洋貨”質量完全比不上“西貨”。除了產品質量不靠譜,那時的日本產品也嚴重抄襲歐美產品,山寨產品覆蓋了日本的各個行業:食品、服裝、小商品、動畫影視、玩具、家電、手表、汽車等等。

20世紀20年代,歐美發明了一批先進的家用電器,剛剛起步的東芝遠赴美國考察,回國之后開始山寨生產。東芝生產的日本第一款吸塵器和冰箱,都是完全照抄美國通用電氣的產品,連外觀、商品標識也一絲不茍地模仿。在日本引以為傲的相機領域,也有山寨的歷史,如精機相機1941年山寨過萊卡相機的機型,尼康也曾在1954年山寨過德國的蔡司相機。

日本的飛機制造也是從山寨、模仿起步。在宮崎駿作品《起風了》中,主人公前往德國飛機制造工廠參觀,德國工人偷偷說道:“日本人偷師學藝非常快,技術可是我們德國的財產。”“我們接到命令,不能讓日本人到處亂跑。”

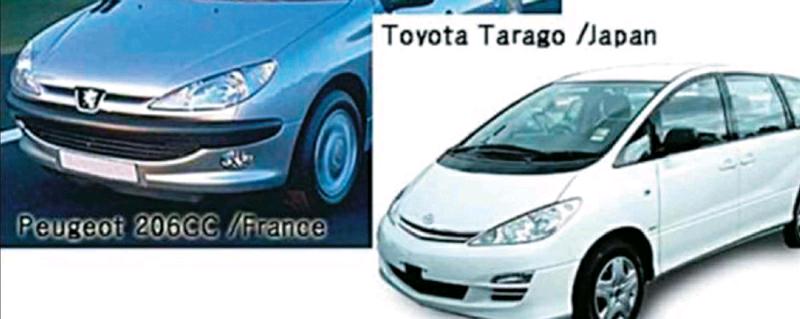

即使在汽車領域,日本產汽車在很長一段時間也被認為是抄襲的代名詞。日本高端汽車品牌雷克薩斯早期車型和當時的奔馳汽車也極為相似,日產汽車也曾大肆抄襲歐洲品牌汽車。

好萊塢影片《回到未來》有這樣一個梗:高中生馬丁在1985年穿越到了1955年,當時布朗博士在修車時看了看零件,吐槽道:“怪不得壞了,這是日本人造的。”馬丁一臉質疑:“開玩笑?日本做的都是最好的。”

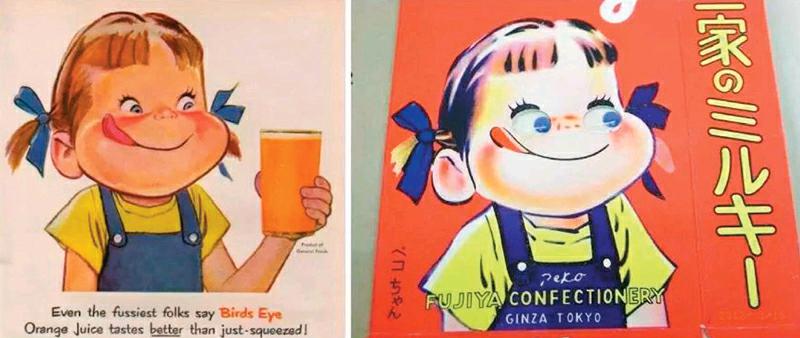

此外,日本著名的糖果商“不二家”的饞嘴小女孩商標形象就抄襲自美國品牌,日本食品巨頭明治公司也抄襲過M&M巧克力,風靡日本的Hello Kitty動畫形象的原型是來自比利時的卡通形象小貓米斯蒂。

日本老字號糖果商“不二家”標志性的饞嘴小女孩Peko醬(右),它的原版是美國品牌Birdseye柳橙汁廣告中的Merry(左)

據說,在“日本制造”品牌形象還很灰暗的時候,很多日本廠家喜歡在自己的產品上標上“美國制造”。后來日本政府立法禁止了這一現象,這項法令竟直接帶動了宇佐市(羅馬音為USA)制造業的發展。從這一側面也反映出日本制造也曾經歷過一段瘋狂的“山寨”階段,而這正是德國、美國等國家邁入制造業大國都曾走過的一段不太光彩的路程。

“日本第一”

二戰摧毀了日本的體系化工業,但由于戰后冷戰格局的確立,日本得到了來自美國的資金和技術扶持,再加上朝鮮戰爭、越南戰爭等一系列巨量消耗資源的戰爭市場,日本很快恢復了工業基礎。制造業被日本政府列為國民經濟的支柱。戰后日本社會對國家經濟發展戰略存在不少爭議,有人就提出,既然汽車造不好就不要造汽車了,就發展襯衫、襪子、玩具等具有優勢的輕工業。這樣的觀點也得到當時日本金融界的贊成,但工業界不同意,最后政府站在了工業界背后,支持發展制造業的主張。

戰后,日本政府制訂了一系列的產業政策和明確的工業目標,從“貿易立國”轉向“技術立國”,政府對發展應用技術、基礎研究,尤其是高技術給予大力引導和支持。日本政府在1955年成立生產力委員會,開始輸送大量日本企業家去美國學習考察。到1965年的十年間,生產力委員會一共輸送了660個團體近6000人前往美國。

從1950年到1980年,日本從美國、歐洲共引進了3萬項技術,花費116億美元,但創造了2000億-3000億美元的價值。在技術引進上,日本實行“一家引進、全國受益”。即一項技術進入日本后,首先在重要的工業區進行普及,然后擴展到日本全國。日本基本上沒有發生反復引進同一項技術的情況,在一項技術普及之后,企業選擇引進另一項技術,不斷推進技術進步。依靠技術立國,日本制造業的產業結構也在這時發生劇烈變化,轉化為以高附加值生產領域為核心的結構形式。

日本制造業的騰飛離不開日本先進的企業管理模式。日本制造業者們有感于美國戰時軍工體系的品質穩定,對其管理體系進行了系統的借鑒,由此產生的日式質量管理理念,強調通過對每個生產環節嚴格把控以保證產品總體質量。越是處于產業鏈上游的產品,其內部標準往往被定得越高。除了強調質量管理,日本企業也強調對投入成本的控制,比如以豐田汽車為代表的企業推行的“即時生產”概念,此外還有“改善”“看板方式”“精益生產”等諸多現代日本生產模式。由于先進技術和先進管理方式的導入,日本制造業的生產效率大幅提高。

此外,日本政府在1958年制定了職業訓練法,重視勞動力素質和職業教育。日本制造業領域存在一大批以技術為自豪的勞動者,他們秉承“匠人精神”“職人精神”,對產品質量的追求近乎苛刻,從而確立了日本制造享譽世界的質量優勢。索尼創始人盛田昭夫曾經自豪地表示:“當美國人忙于培養律師時,我們更加忙于培養工程師。”

20世紀六七十年代,日本的鋼鐵、電力、機械和石油化學等基礎工業向規模化發展,工業產品的國際競爭力得到大幅提升。日本獨創的新產品、新技術、新工藝日益增多,在民用消費品領域,特別是白色家電領域尤為明顯。日本制造開始擺脫山寨、抄襲的嫌疑。

戰后30年間,美國是日本制造一直模仿和借鑒的目標。日本制造真正得到美國認可得歸功于日本汽車的崛起。日本汽車工業起步比歐美晚約30年。1957年豐田公司首次進入美國市場,推出的Toyopets汽車成為笑柄,很快就退出美國市場。70年代,豐田借石油危機重返美國,主推小型省油汽車,憑借優惠價格、質量好等特點,迅速占領美國市場。日產、本田、五十鈴等汽車品牌連忙跟進。1980年,日本汽車產量首次突破1000萬輛,成為世界第一大汽車生產國。1982年4月《紐約時報》報道,日本汽車品牌已經占領美國近22%市場份額,致使25萬汽車工人失業。“日本第一”的口號由此奠定。

法國標致206CC與日本豐田普瑞維亞的MPV前臉相似

80年代后的日本,大興科研創新,日本制造逐步走向高科技含量、高產品附加值,產品質量逐漸趕上歐洲,甚至在一些專業領域超過了歐美制造。日本制造業在民用領域突飛猛進,包括微電子、機械、汽車、半導體、船舶等制造產業水平迅速位居世界前列,豐田、索尼、東芝、松下等制造業巨頭為世界側目。因此世界消費者心中逐漸形成這樣的一個概念:“日本制造”就是高質量、先進理念、高科技的代名詞,在“日本制造”不斷被神話的過程中,日本的宣傳機器也在為之添磚加瓦。日本對外宣傳有悠久的歷史,也有豐富的經驗。二戰前,日本的對外宣傳是伴隨對外侵略戰爭發展起來的。二戰后日本重新開展對外宣傳活動,是在經歷了經濟高速增長的20世紀70年代之后。日本國際交流基金會作為重要的國際文化交流的大型公共機構應運而生,開始進行對外特別宣傳,日本制造也成為日本對外宣傳的重要內容之一。

在日本經濟停滯不前的“失去的二十年”階段,日本仍通過動漫、影音、書籍等多種文化形式對外宣傳。在社交媒體時代,日本各級政府以及各大組織、機構都紛紛在國外社交媒體平臺開通賬號,展開宣傳。“日本制造”就這樣在各種力量的裹挾下一步步走上神壇。

在日本制造業不斷衰落的當下,“日本制造”光環已經黯淡,但不能就此說日本制造已經崩盤,它對世界的潛在影響力仍然巨大,而我們也沒必要對“日本制造”奉為圭臬,盲目追捧。