西藏天然林保護區景觀格局分析

李妍妍,鄭國強

(山東建筑大學測繪地理信息學院,山東 濟南250101)

西藏天然林保護區景觀格局分析

李妍妍,鄭國強*

(山東建筑大學測繪地理信息學院,山東 濟南250101)

森林保護區景觀格局的變化是揭示其生態狀況及空間變異特征的有效手段,開展西藏天然林保護區景觀格局動態變化的研究對科學認識西藏天然林動態變化規律,維護森林景觀穩定性,保障森林生態系統安全具有重大意義。文章對2000和2010年遙感影像進行監督分類,根據保護區自然特征分析了研究區土地利用狀況,選取了11種景觀指數對保護區景觀格局的動態變化進行了研究,從斑塊類型水平和景觀水平兩方面闡明了其景觀異質性變化趨勢,提出了景觀優化策略。結果表明:天然林保護工程實施后,保護區土地利用類型變化明顯,植被覆蓋度增加到84.5%,土地類型空間分布存在差異;景觀格局斑塊個數減少但依舊較多,景觀最大斑塊指數和平均斑塊面積增加;景觀異質性降低,破碎度較大;可采取加強荒漠治理、人工管理、建立生態廊道等措施優化景觀格局。

西藏天然林保護區;景觀格局;土地利用

0 引言

森林景觀是森林景觀生態學研究的重點內容,研究森林景觀的結構特征和空間分布的動態變化可以有效地揭示森林景觀結構、功能及生態效應之間的關系[1-2]。而森林景觀恢復又是全球范圍內生態環境建設所面臨的普遍問題,人為活動和自然因素都影響著森林恢復[3-5]。研究森林保護區結構特征和景觀格局變化,探索森林景觀格局變化的規律和機制,是揭示其生態狀況及空間變異特征的有效手段。森林景觀格局的變化特征和趨勢關系到相關保護政策的制定和具體生態環境保護措施的實施,同時可為區域森林經濟的可持續發展提供參考。

國家著眼于經濟和社會的可持續發展,于2000年在全國范圍內正式啟動了天然林資源保護工程,西藏作為我國主要的原始林區之一,森林資源豐富但覆蓋率低,為貫徹落實國務院關于搞好生態環境建設的重大決策,西藏昌都地區的江達、貢覺、芒康三縣率先啟動了天然林保護工程(簡稱“天保工程”),以期提高森林覆蓋率,改善西藏脆弱的生態環境。工程實施以來不少學者對天然林保護進行了研究,多傾向于天然林保護與可持續經營的技術探討,以及保護工程的效益評價和優化[6-8]。雖然有學者基于GIS平臺在宏觀方面評價了森林景觀變化,但是缺少對天然林恢復過程中森林景觀類型變化規律的研究[9-15]。目前關于西藏天然林保護工程研究多注重生態評價和規劃研究,缺乏對保護區景觀的定量分析研究[16-17]。為了更好地研究西藏地區天然林保護工程對西藏森林的影響,基于工程實踐,借助GIS手段,應用景觀生態學原理與方法研究2000和2010年昌都地區西藏天然林保護區景觀格局動態變化,揭示區域生態狀況及空間變異特征,提出景觀優化策略,有利于昌都地區森林保護政策的制定和森林經濟的可持續發展,對科學認識西藏天然林動態變化規律,維護森林景觀穩定性,保障森林生態系統安全具有重大意義。

1 研究區概況

西藏天然林保護區位于昌都地區,包含江達縣、貢覺縣和芒康縣(又稱“天保三縣”),N97°15′~99°05′,E28°37′~32°36′,保護區面積 3.10×104km2。“天保三縣”位于西藏東部,地處金沙江、瀾滄江、怒江三件并流的橫斷山脈地帶,位于西藏與四川、青海、云南交界的咽喉部位,與四川雀兒山、沙魯里山隔江(金沙江)相望;地勢總體西北部高,東南部低,平均海拔3500 m以上;屬于高原大陸性氣候,夏季氣候溫和濕潤,冬季氣候干冷,年溫差小,日溫差大,年平均降水量477.7 mm,雨熱同季,干濕分明,受中低緯度地理位置和南北平行峽谷等因素影響,氣候以寒冷為主。

2 研究方法

2.1 數據源與預處理

遙感數據采用美國地質調查局官方網站提供的2000年LANDSAT TM數據和環境保護部衛星環境應用中心提供的2010年HJ-1環境衛星數據,空間分辨率30 m[18]。為突出森林遙感影像特征,遙感數據時像選擇夏季,TM數據軌道號為 133/38、133/39、133/40。輔助數據包括西藏省行政區劃圖、數字高程模型(DEM)、森林數據和西藏森林資源二類清查資料,由西藏自治區林業局天保辦和西藏林規院提供。

遙感影像進行輻射校正、大氣校正和幾何糾正等預處理后,在面向對象分類軟件eCognition中進行監督分類,參照研究區自然環境特點和《第二次全國土地調查技術規章》,選擇林地、灌木、草地、耕地、荒漠、雪地、聚居地、水域等8種土地利用類型[19]。在ArcGIS中參照谷歌地球影像和野外調查數據,交互式修改分類結果,在eCongnition軟件中進行精度評價,結果為總體精度92%,kappa系數0.87,分類結果滿足分類精度要求。數字高程模型利用ARCGIS spatial analyst工具提取坡度、坡向信息,用行政區界限提取研究區高程數據,與土地覆被數據疊加分析土地轉換特征。

2.2 景觀要素劃分與指數選取

根據面積大小和土地類型變化情況,將研究區劃分成5種景觀類型:林地景觀、灌木景觀、草地景觀、耕地景觀和荒漠景觀。

景觀格局指數含有大量景觀格局信息,可以定量分析研究區內格局變化及其過程,反映景觀結構組成和過程中某些空間格局配置特征。根據研究區實施森林保護前后變化特征及景觀指數的靈敏性,從景觀水平和斑塊類型水平選取若干指數,選擇斑塊個數NP(Number of patches)、最大斑塊指數 LPI(Largest patch index)、平均斑塊面積 MPS(Mean patch size)分析景觀格局,斑塊密度 PD(Patch density)、邊緣密度 ED(Edge density)、周長面積比 PARA(Perimeter area ratio)、聚集度 AI(Aggregation index)分析景觀斑塊水平異質性,香農多樣性指數SHDI(Shannon's diversity index)、香農均勻度指數 SHEI(Shannon's evenness index)、蔓延度 CONT(Contagion index)、散布與并列指數 IJI(Interspersion and Juxtaposition index)分析景觀水平異質性[20]。使用軟件Fragstats 4.2計算景觀指數。

3 結果與分析

3.1 土地利用動態變化

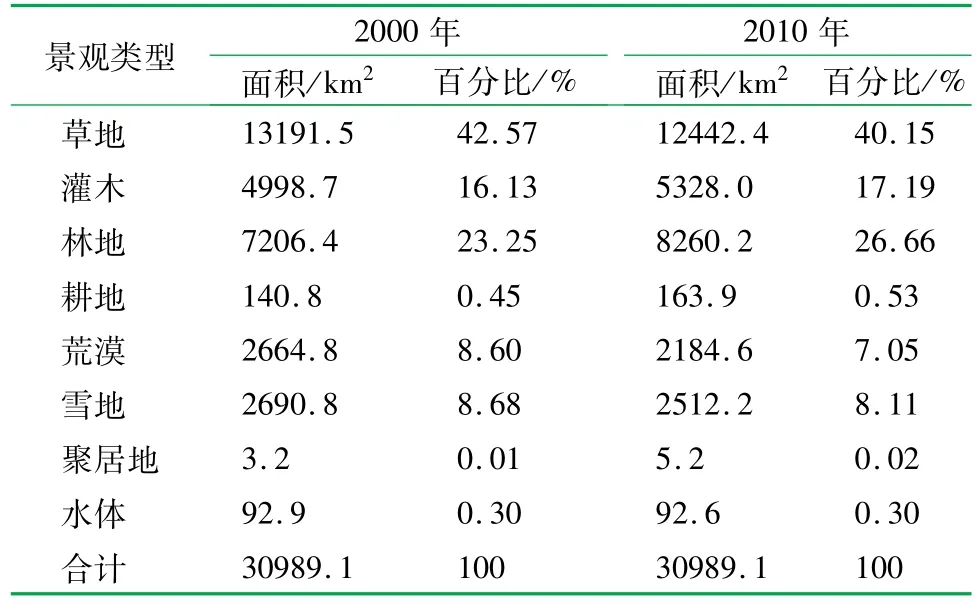

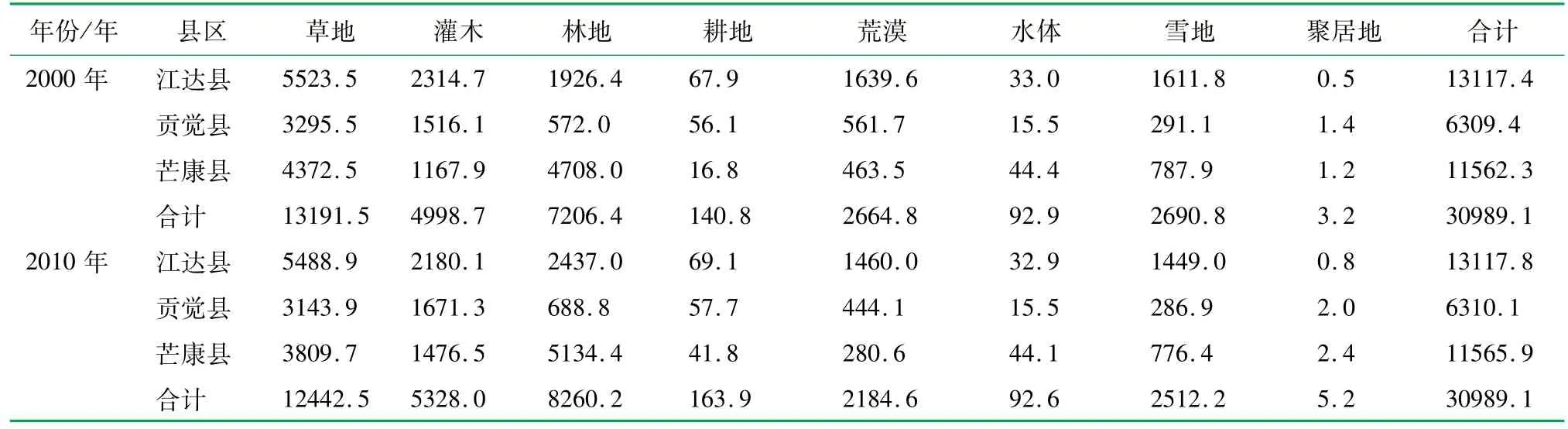

從表1可以看出,西藏天然林保護區在實施“天保工程”后植被覆蓋率明顯上升,由2000年的82.4%上升到2010年的84.5%,土地利用類型變化明顯。林地面積增加1053.8 km2,占總面積的26.66%,是研究區內面積增加最多的一類,有利于當地的水土保持和維護生物多樣性;草地面積相比2000年減少749.1 km2,占總面積的40.15%,是研究區內基本景觀類型,影響著研究區內物質、能量的流動以及土地類型的轉變;灌木面積增加329.2 km2,占總面積的17.19%;荒漠、雪地與草地變化情況相同,分別減少 480.2、178.6 km2,但二者占總面積的15.16%,尤其還存在2184.6 km2的荒漠,不利于研究區內的生態保護;其余類型略微增加。

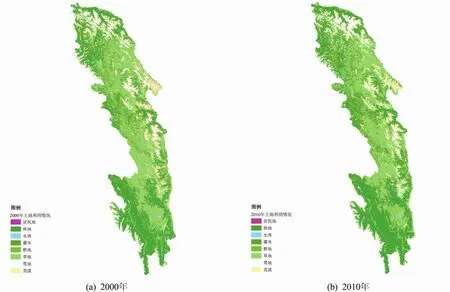

由表2和圖1對比分析可知,西藏天然林保護區土地利用類型存在空間分布差異,這種差異可能與天保三縣的地形有關。草地主要分布在坡度較緩的山坡和河谷地帶,與其他土地類型接觸最多,受人類活動影響也是發生類型轉換最多的一類;林地集中分布在降水較多、坡度約為17°的高山地區,隨地形的連綿起伏林地多連片生長;灌木多分布于草地和林地的過度地帶,生長較分散;雪地集中分布在海拔4500 m以上的高山地區,荒漠多分布在植被稀疏、坡度較陡的山坡,耕地在研究區內零星分布,位于坡度較緩的山坡。同時,江達縣、貢覺縣、芒康縣處于橫斷山脈,地形西北高東南低,8種土地利用類型在各縣比例不同。江達縣草地最多占41.94%,其次為林地、灌木、荒漠、雪地分別為 18.58%、16.62%、11.13% 和 11.05%;貢覺縣草地最多為49.82%,其次是灌木 26.49%,林地、荒漠、雪地分別占10.92%、7.04%和4.55%;芒康縣林地最多為44.39%,其次是草地 32.94%,灌木、荒漠、雪地分別占12.77%、2.43%和6.71%。可以看出,荒漠在各縣都占有一定比例,尤其在江達縣高達11.13%,是西藏天然林保護工程中的重要生態問題。

表1 “天保工程”實施前后土地利用類型統計表

表2 各縣土地類型面積統計表/km2

3.2 景觀格局變化分析

選取斑塊個數、最大斑塊指數和平均斑塊面積分析研究區景觀格局變化,分析結果見表3。西藏天然林保護工程實施后,研究區內5種景觀類型斑塊個數減少,平均斑塊面積增加,除灌木景觀最大斑塊指數上升,各景觀類型呈擴張趨勢。

圖1 研究區土地利用空間分布圖

表3 西藏天然林保護區5種景觀類型特征指數

草地景觀斑塊個數由7497塊減少到6061塊,減少最多為1436塊,最大斑塊指數增加0.23,平均斑塊面積增加約0.3 km2。草地是研究區內的優勢景觀,相比2000年景觀內部大面積斑塊個數增加,在與其他景觀類型轉換過程中小面積斑塊逐漸減少,分布趨于集中。林地景觀斑塊個數減少314塊,最大斑塊指數增加0.44,平均斑塊面積增加最多為0.41 km2,說明封山育林、大幅調減采伐限額、建立育苗基地等措施確實有效保護了天保三縣的森林資源,林地大面積斑塊明顯增多,景觀連通性增強。灌木景觀斑塊個數減少758塊,最大斑塊指數下降0.45,平均斑塊面積增加0.13 km2,與2000年相比灌木趨于均勻化發展。耕地景觀斑塊個數小幅增加僅為49塊,最大斑塊指數變化不明顯,平均斑塊面積僅增加0.02 km2,是5種景觀類型種變化不明顯的一類。耕地景觀的變化與人為開墾荒地等活動有關。荒漠景觀斑塊個數減少642塊,最大斑塊指數增加最多為0.47,平均斑塊面積增加 0.09 km2,荒漠與雪地是荒漠景觀主要組成部分,說明與2000年相比,荒漠與雪地分布越來越集中,大面積斑塊個數增多并有連片分布的趨勢。

3.3 斑塊類型水平異質性分析

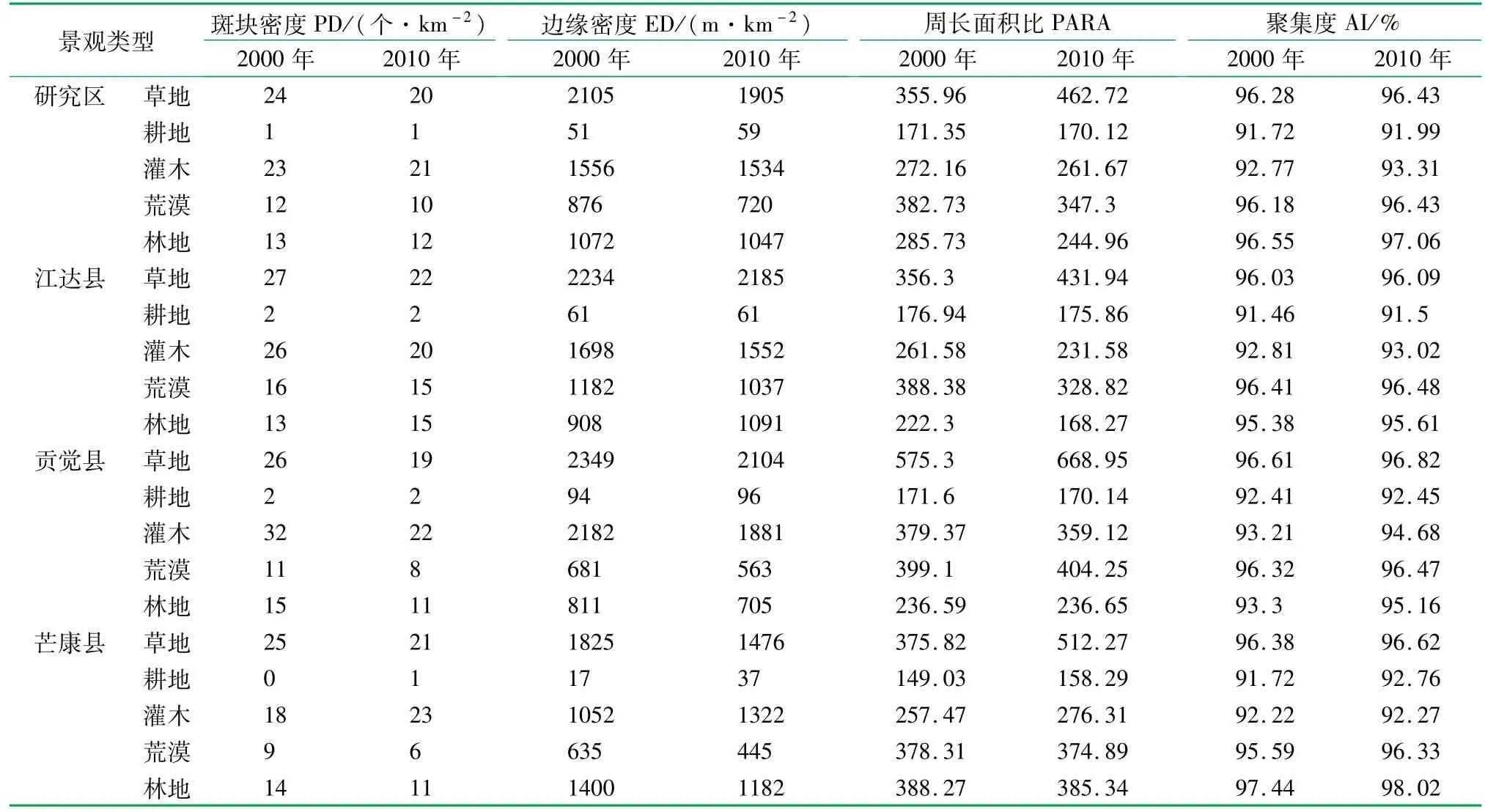

斑塊類型異質性是景觀組成要素時空變異程度,反映了景觀內部在自然或人為干擾下空間結構的變化。選取斑塊密度、邊緣密度、周長面積比、聚集度指數作為斑塊類型水平景觀格局異質性分析指標,分析結果見表4。

斑塊密度是指單位面積上的斑塊數量,反映了景觀要素的破碎度,如表4所示,不同類型斑塊密度差異明顯,草地和灌木破碎度較高。研究區草地景觀斑塊密度相比2000年減少4個/km2,灌木、荒漠和林地景觀斑塊密度減少1~2個/km2,表明“天保工程”實施后景觀要素破碎度略有降低。天保三縣5種景觀斑塊密度存在差異,江達縣草地景觀斑塊密度最高為22個/km2,其次為灌木景觀20個/km2,貢覺縣灌木景觀最高為22個/km2,其次是草地19個/km2,芒康縣灌木景觀斑塊密度最高23個/km2,其次是草地景觀21個/km2,三縣林地和荒漠景觀斑塊密度在6~15個/km2之間,耕地景觀最低為1~2個/km2,這說明各縣景觀異質性顯著,斑塊分化程度較高,景觀破碎度大;與2000年相比,5種景觀斑塊密度都有不同程度下降,說明天然林保護工程的實施降低了景觀斑塊水平破碎度。

邊緣密度是指單位面積某類斑塊要素與其相鄰異質斑塊之間的邊緣長度,體現了各類斑塊之間物質、能量和信息交換的潛力及其相互影響的強度,周長面積比是指斑塊不規則幾何形狀的非整數維數,表現了斑塊在空間格局上形狀的復雜程度,二者可以反映出斑塊在其他異質斑塊影響下的破碎度。草地景觀的邊緣密度和面積周長比最高,其次是灌木,耕地最低。“天保工程”實施后,邊緣密度僅有耕地增加8 m/km2,周長面積比僅有草地增加而且數值遠遠高于其他類型減少數值。這一變化與人類活動有關,人口增加與森林經濟活動的減少迫使人類將部分草地開墾為耕地,封山育林等活動將緩坡地區的草地轉換為林地或灌木,放牧活動促使荒地與草地交替轉化,草地受其他景觀類型影響強烈,使得草地在空間上形狀復雜度遠遠高于其他景觀[21-22]。各縣不同景觀邊緣密度相似,周長面積比差異明顯。江達縣周長面積比為草地>荒漠>灌木>耕地>林地,貢覺縣為草地>荒漠>灌木>林地>耕地,芒康縣為草地>林地>荒漠>灌木>耕地,說明草地在各縣形狀都最復雜。

聚集度表現了景觀中不同斑塊類型的非隨機性和聚集程度,其值越大,斑塊類型的空間連接性越好。研究區各斑塊類型聚集度均大于90,保護工程實施后均有增加,說明5種景觀類型連接度較好。

表4 斑塊類型水平異質性指數

3.4 景觀水平異質性分析

選取香濃多樣性指數、均勻度指數、蔓延度、散步并列指數作為景觀水平異質性分析指標,分析結果見表5。

蔓延度描述的是景觀不同斑塊類型的團聚程度或延展程度,高蔓延度表明景觀中某類優勢斑塊類型形成了良好的連接度,低蔓延度則表明景觀多由零散斑塊組成,景觀破碎度較高。“天保工程”實施后研究區蔓延度為增加0.07,說明研究區逐漸由大斑塊組成,景觀連接性增加。三縣中芒康縣蔓延度最高,且增加最多為0.12,說明芒康縣較其他兩縣景觀連接性最好。江達縣蔓延度減少0.25,說明土地類型在轉換過程中產生了大量的小面積斑塊。散步與并列指數是對斑塊類型散布或混合特性的度量,取值較小說明斑塊僅與少數其他類型相鄰接,取值最大時說明各斑塊間比鄰率均等。研究區散步與并列指數降低,表明景觀斑塊鄰接度降低,景觀趨于均質。江達縣散步與并列指數增加明顯,與研究區和其他兩縣不同,結合斑塊個數和邊緣密度可知,江達縣斑塊個數和邊緣密度均高于其他兩縣,各景觀斑塊類型混合分布,破碎度最高。香農多樣性指數與均勻度指數是比較不同景觀或同一景觀不同時期多樣性變化和異質性的有力手段,多樣性指數越高景觀異質性程度越高,均勻度指數可以反映出景觀是否受到一種或多種斑塊類型支配。研究區和各縣多樣性指數增加,均勻度指數較大,說明“天保工程”實施后景觀結構復雜性增加,但景觀由多種優勢種共同支配。

表5 景觀水平異質性指數

4 西藏天然林保護區景觀優化策略

景觀格局優化的目標是通過調整景觀組分、景觀斑塊數量及其空間分布格局,使景觀各類型之間和諧有序發展,改善景觀生態功能,提高景觀自身穩定性和生產能力,最終實現區域穩定和生態效益最大化,促進區域經濟和可持續發展[23-24]。根據上述分析可知,西藏天然林保護區景觀存在荒漠面積大、斑塊個數多、景觀破碎度大等問題,使得保護區生態效益未能充分發揮。從研究區實際出發,依據景觀格局優化原則,針對保護區生態環境,提出以下景觀優化策略。

4.1 加強荒漠治理,減少荒漠面積

西藏天然林保護區地處三江并流的橫斷山脈,存在大面積荒漠地區不利于涵養三江水源,同時也會阻礙景觀內物質、能量的流動,增大各景觀類型受干擾的風險,加強荒漠治理減少荒漠面積是優化保護區景觀格局的重要內容。保護區內的放牧活動是造成荒漠化的主要原因之一,尤其是江達縣放牧活動頻繁,針對這一問題可采取集中放牧、退牧還草等措施;位于河流沿岸的荒漠地區,可采取草方格治理或人工種草等措施,防止水土流失。

4.2 加強人工管理,減少斑塊個數

根據景觀格局變化可知,西藏天然林保護區內存在大量景觀斑塊,增加景觀破碎度,降低了景觀的穩定性和抗干擾能力。在封山育林的基礎上,還應該增加有益人工管理,如退牧還草、調整森林結構、增大草地、林地優勢物種種植面積等,將小面積斑塊融合成大面積斑塊,減少景觀內斑塊個數,促進各景觀連片發展。

4.3 建立生態廊道,提高景觀連接度

西藏天然林保護區在實施天保工程后依舊存在景觀破碎度較大的問題,并且景觀連接度較低,針對這一問題可通過建立生態廊道來解決。生態廊道對景觀組分起到連通作用,是景觀生態規劃的重要方法,建立生態廊道,增加優勢林種和草地面積,增大景觀內部同質斑塊連接度,提高森林穩定性,從而保障生態功能體系的結構完整和功能通暢。

5 結論

通過上述研究可知:

(1)西藏天然林保護區土地利用類型變化明顯,到2010年植被覆蓋度增加到84.5%,其中林地占總面積的26.66%,但依舊存在大面積荒漠地區,尤其是江達縣;受地形影響土地類型在空間上存在差異,天保三縣8種土地利用類型比例不同。

(2)“天保工程”實施后,西藏天然林保護區景觀斑塊個數減少3101塊,5種景觀類型斑塊個數依舊較多,5種景觀最大斑塊指數和平均斑塊面積均增加,景觀連通性增強。

(3)西藏天然林保護區景觀異質性降低,破碎度較大。斑塊類型水平上5種景觀斑塊密度、邊緣密度下降,除草地外周長面積比下降,聚集度增加,景觀破碎度略有降低;景觀水平上,保護區蔓延度、多樣性指數、均勻度指數增加,散步與并列指數降低,江達縣變化趨勢不同,蔓延度減少0.25,散步并列指數增加0.42。

(4)西藏天然林保護區景觀存在荒漠面積大、斑塊個數多、景觀破碎度大等問題,可通過加強荒漠治理、人工管理、建立生態廊道等措施優化景觀格局。

天然林保護一期工程實施以來,景觀結構得到了調整,工程實施中禁止森林砍伐、封山育林在一定程度上保護了森林資源,使得景觀整體的異質性和破碎性降低,但是草地作為優勢景觀,與其他類型轉換頻繁,保護區景觀破碎度依舊很大,在以后的保護中需要加強合理的人工干預,優化景觀格局,增加生態環境穩定性。

[1] 廖芳均,趙東升.南嶺國家級自然保護區森林景觀格局變化與動態模擬[J].地理科學,2014,34(9):1099-1107.

[2] 顧哲衍,張金池,汪春林,等.退耕還林對皖西金寨縣森林景觀格局演變的影響[J].水土保持通報,2014,34(1):149-153,181.

[3] 郭晉平,張蕓香.森林景觀恢復過程中景觀要素空間分布格局及其動態研究[J].生態學報,2002,22(12):2021-2029.

[4] Brogaard S.,Zhao X..Rural reformsand changes in landmanagement and attitudes:a case study from Inner Mongolia,China[J].Ambio,2002,31(3):219-225.

[5] 張晨,牛樹奎,陳鋒,等.基于GIS的景觀格局對云南省森林火災的影響[J].林業科學,2016,52(7):96-103.

[6] 劉世榮,馬姜明,繆寧.中國天然林保護、生態恢復與可持續經營的理論與技術[J].生態學報,2015,35(1):212-218.

[7] 胡方彩.貴陽市花溪區天然林保護工程效益評價[D].貴陽:貴州大學,2009.

[8] 國政.西南地區天然林保護工程評價研究[D].北京:北京林業大學,2011.

[9] 孫楠,王京民,趙鵬祥,等.基于GIS的黃龍山林區森林景觀格局分析[J].西北農林科技大學學報(自然科學版),2013,41(9):61-67.

[10]岳剛,楊華,亢新剛,等.基于GIS的長白山森林景觀格局分析[J].中南林業科技大學學報,2013,33(7):35-39.

[11]范蓉.基于GIS的南平市森林景觀格局分析[D].北京:中國林業科學研究院,2015.

[12]孫才志,閆曉露.基于GIS-Logistic耦合模型的下遼河平原景觀格局變化驅動機制分析[J].生態學報,2014,34(24):7280-7292.

[13]周亞東,周兆德.基于GIS與Fragstats的海南島森林景觀格局研究[J].中南林業科技大學學報,2015,35(5):78-83.

[14]韓建平.基于GIS的滇池流域景觀格局優化[J].西北農林科技大學學報(自然科學版),2012,40(11):152-158.

[15]楊柳,徐雨.基于GIS和RS的平頂山市森林景觀[J].河南科學,2016,34(02):223-226.

[16]李典俊,楊亮明.巴桑羅布.論西藏天然林保護[J].中南林業調查規劃,2001,20(4):17-19.

[17]趙新泉.天然林林保護工程政策與對策研究——以四川省平武縣天然林保護工程為例[D].哈爾濱:東北林業大學,2003.

[18]美國地質調查局[EB/OL](2000-10-05)[2015-09-18].https://glovis.usgs.gov.

[19]TD/T 1014—2007.第二次全國土地調查技術規章[S].北京:中國質檢出版社,2014.

[20]鄔建國.景觀生態學—格局,過程,尺度與等級[M].北京:高等教育出版社,2007.

[21]張敏.西藏天然林資源保護工程現狀及發展對策研究[J].林業科學,2005,41(2):186-190.

[22]張敏.實施“天保”工程對西藏森工企業的影響及對策[J].中國林業企業,2000(6):22-23.

[23]韓文權,常禹,胡遠滿,等.景觀格局優化研究進展[J].生態學雜志,2005,24(12):1487-1492.

[24]孫擁康,湯景明,全永壽,等.基于GIS的長嶺崗林場森林景觀格局分析與優化[J].安徽農學通報,2016,22(9):104-107.

Analysis of landscape pattern of forest protection area in Tibet

Li Yanyan,Zheng Guoqiang*

(College of Surveying and Geo-Informatics Shandong Jianzhu University,Jinan 250101,China)

The change of forest landscape pattern is an effectivemeans to reveal its ecological status and spatial variability.The study on the dynamic change of landscape pattern of natural forest reserve in Tibet has great significance for scientific understanding of the dynamic change law of natural forest in Tibet,maintaining the stability of forest landscape and ensuring the safety of forest ecosystem.Based on the data of remote sensing images in 2000 and 2010,the paper analyzed the utilization of land in the study area,selected 11 landscape indices to analyze the changes in landscape pattern of the reserve and elucidated the trend of landscape heterogeneity from patch level and landscape level.In view of the problems in the study area,some strategies for optimizing landscape patterns were put forward.The results showed that,after the protection of natural forest,land use of study area changed obviously,the vegetation coverage increased to 84.5%,the land type spatial distribution differences;the number of landscape patches decreased but stillmore,the largest patch index landscape and the average patch area increased;landscape heterogeneity decreased and fragmentation was greater.The landscape pattern could be optimized by strengthening desertmanagement,artificialmanagement and ecological corridor construction.

forest protection area in Tibet;landscape pattern;land use

S127

A

1673-7644(2017)05-0455-06

10.12077/sdjz.2017.05.008

2017-08-07

中國科學院西部行動計劃課題項目(KZCX2-XB3-08-03);山東省省級研究生創新計劃項目(SDYY16031)

李妍妍(1993-),女,在讀碩士,主要從事3S技術在城市發展中的應用等方面的研究.E-mail:824022542@qq.com

*:鄭國強(1972-),男,副教授,博士,主要從事環境資源遙感和土地利用等方面的研究.E-mail:zhenggq_ok@163.com

(學科責編:康文鳳)