遼寧創新政策協同對創新績效影響的實證分析

馬艷艷 孔夢晗

遼寧創新政策協同對創新績效影響的實證分析

馬艷艷 孔夢晗

創新政策制定科學與否對政策實施效果而言至關重要。然而,由于政策本身的不確定性和主觀性,創新政策往往難以達到預期效果。文章基于政策量化分析方法,對遼寧省1994-2016年間頒布的468項創新政策進行量化分析,以柯布道格拉斯生產函數為基礎,考察創新政策力度、政策目標、政策措施以及各政策指標本身的協同性對創新績效的影響,為遼寧省相關部門科學制定創新政策提供理論借鑒。

創新政策;協同;創新績效;遼寧

一、引言

中國各級政府主導和影響創新活動最主要方式是制定并實施各種創新政策,而創新政策制定科學與否對政策實施效果而言至關重要。史密斯〔1〕明確將理想化的政策視為影響政策執行效果的首要因素。然而,由于政策本身的不確定性和主觀性,創新政策往往難以達到預期效果。政策的系統性意味著政策力度、政策措施、政策目標不僅發揮著各自的作用,同時各政策指標本身的協同性也影響著政策效果。因此,探究創新政策力度、政策措施、政策目標以及各政策指標本身的協同性對創新績效的影響就顯得尤為重要。

關于政策本身的量化研究,格雷〔2〕作出了開創性貢獻,他將美國內華達州關于礦產權的活動濃縮成法律變革指數,并分析了法律變革對礦產資源利用的影響。后續學者們進一步從政策效力、目標、工具、類型以及政策制定主體等方面開展了政策量化研究。戴莫格等〔3〕根據中國各省設立的經濟特區類型加權構成優惠政策指數,發現地理和政策要素對沿海地區經濟發展同樣重要。弗拉納根等〔4〕將政策目標劃分為企業R&D需求、支持R&D機構、推進合作等。阿爾梅達和吉馬良斯〔5〕認為技術創新政策目標主要包括增加研發投資、技術增加和激發創新需求等。羅斯韋爾和澤福德〔6〕將政策工具劃分為改善技術創新要素的供給面政策工具、為技術創新提供有利環境的環境面政策工具和鼓勵市場需求的需求面政策工具。博拉斯和埃德基〔7〕將政策工具劃分為規范市場技術的管制工具、推動企業技術創新的經濟金融工具和保障技術創新活動順利開展的軟性工具。彭紀生等〔8〕從政策效力和政策目標兩個維度描述了中國技術創新政策的演變軌跡,研究發現頒布政策與政策協同的核心機構是掌握關鍵經濟和行政資源的部門;中國技術創新政策正逐漸轉向通過各種措施的協同推動技術能力的提升。劉鳳朝和徐茜〔9〕研究發現中國創新政策出臺越來越具有系統性和一致性,政策制定主體之間的協調性逐漸增強。徐喆和李春艷〔10〕從政策運用的廣度、政策之間的相互作用和政策的發展三個角度出發,對中國科技政策組合的綜合性、一致性和均衡性進行研究。

關于創新政策對創新績效或經濟績效的影響,彭紀生等〔8〕研究發現,改革開放以來,中國的創新政策頒布速度逐漸加快,政策協同程度也不斷加強,但是政策協同對經濟績效的影響存在方向性的差異,并不是所有的政策措施或政策目標兩兩協同作用都能促進經濟績效的提高。〔8〕程華和錢芬芬〔11〕研究發現政策力度對技術績效具有顯著促進作用;政策不穩定性會抑制技術績效;由于定位和目標不同,不同政策工具對創新績效的影響存在明顯差異。洪進等〔12〕基于1995-2010年中國航空航天產業的科技活動數據,分析了技術政策、技術戰略和創新績效之間的關系,發現中國航空航天產業的技術績效受到國家技術政策與企業技術戰略的雙重影響。李晨光和張永安〔13〕運用隨機前沿模型分析了北京市創新政策對中關村企業創新效率的影響,研究結果表明區域創新政策對企業創新效率的平均影響程度在0.31左右。然而,現有研究往往側重考察創新政策指標對國家、區域或企業創新績效的影響,較少涉及不同政策指標本身的協同性對創新績效的影響。

目前中國經濟進入“新常態”,遼寧經濟形勢更是面臨前所未有的變化和挑戰。事實上,自東北振興戰略實施以來,遼寧就陸續實施了一系列支持、幫助、推動創新的政策措施,然而,創新政策的積極效果并未真正顯現。鑒于此,本文采用政策量化分析方法對遼寧省1994-2016年間頒布的468項創新政策進行量化評估,揭示遼寧省創新政策的演變規律以及不同創新政策指標本身的協同度,在此基礎上運用時間序列分析方法,考察創新政策力度、政策措施、政策目標以及三種政策指標本身的協同性對遼寧省創新績效的影響,以增強創新政策建議的科學性。

二、理論基礎與研究假設

創新是一個受多種因素影響的復雜過程。長期以來,創新的過程被理解為是一種反饋循環系統,它連接著一組相互關聯的因素,這些因素可能促進創新,也可能抑制創新。〔14〕創新是國家創新體系運作的結果,這個創新體系由需求因素(客戶、品位、海關、購買力)、供給因素(技術、知識、科研經費、高校、基礎研究和基礎設施)、正式制度(政策、法規、基礎設施)和非正式制度(文化、規范、預期)組成。〔15〕創新的影響因素有很多,但本文主要關注“正式制度”這一因素,研究創新政策本身對創新績效的影響。本文將借鑒彭紀生等〔8〕的研究,根據創新系統要素從政策力度、政策措施和政策目標三個維度考察創新政策以及各政策指標本身的協同性對創新績效的影響。

1.創新政策力度對創新績效的影響

創新政策主要是以法律、行政法規、地方性法規、規章的形式出現,而創新政策力度是指創新政策的法律效力。依據《中華人民共和國立法法》的規定:法律的效力高于行政法規、地方性法規、規章;行政法規的效力高于地方性法規、規章;地方性法規的效力高于本級和下級地方政府規章;省、自治區的人民政府制定的規章的效力高于本行政區域內的設區的市、自治州的人民政府制定的規章。盡管不同層次的創新政策具有不同的法律效力,但實際上,法律效力高的政策和法律效力低的政策之間存在一定的連帶效用,法律效力高的政策出臺之后往往會有一系列法律效力低的政策與之匹配,法律效力高的政策從宏觀和方向上進行指導,法律效力低的政策對其進行具體落實,進而發揮政策體系的整體效用,最終促進創新績效的提升。〔16〕鑒于此,本文提出如下假設:

假設H1a:創新政策力度對創新績效存在正向影響,創新政策力度越大,創新績效越好。

20世紀80年代早期,中國的科技創新政策效力層次比較低,國務院各部門的規章缺乏全面的統籌和協調,不同效力層次間關系比較混亂,一定程度上造成我國早期科技創新能力發展緩慢。〔16〕20世紀90年代以后,中國的創新政策逐漸顯現出多部門聯合頒布的趨勢,聯合頒布政策的數量以及所涉及的機構數均有所增加。〔8〕隨著參與創新政策制定的部門的增加,政策制定參與部門之間的溝通協調就變得越來越重要,各部門之間的協同程度就成為影響創新的關鍵因素。鑒于此,本文提出如下假設:

假設H1b:聯合頒布的政策力度對創新績效存在正向影響,聯合頒布的政策力度越大,創新績效越好。

2.創新政策措施對創新績效的影響

企業是政府頒布創新政策的主要作用對象之一,學者對創新政策和企業創新效率之間的關系研究也比較多,總結前人文獻可知,大多數創新政策對企業的自主創新行為具有激勵作用。在本文所劃分的五種政策措施中,金融經濟的支持和財政稅收政策都能夠有效地促進高新技術產業的增加值增長。〔17〕伴隨著經濟體制改革的進行,中國行政管理體制也經歷著改革,自2014年國務院第一次常務會議的主題定為“簡政放權”以后,政府部門精簡了多項行政審批事項,這一改革可以促進資源優化配置,減少政府對企業的干預,促進企業創造性活動的開展。創新人才的資助、高端人才的引進能提高企業的專利效率,對企業創新產品的開發具有顯著的積極作用。〔13〕鑒于此,本文提出如下假設:

假設H2a:創新政策措施值對創新績效存在正向影響,創新政策措施值越高,創新績效越好。

政策工具之間的協同對經濟增長有正向影響,金融外匯工具與其他政策工具的協同作用最強。行政措施與其他政策措施的協同作用對經濟績效的影響具有方向性差異,而經濟措施與金融外匯、財政稅收以及人事措施的協同作用都會對經濟績效產生顯著的正向影響。〔8〕因此,本文提出如下假設:

假設H2b:創新政策措施協同值對創新績效存在正向影響,創新政策措施協同度越高,創新績效越好。

3.創新政策目標對創新績效的影響

在創新政策目標中,知識產權保護政策對于鼓勵企業和科學領域的創新具有重要的作用,地方政府加強知識產權保護執法力度,能夠激勵當地企業的專利產出。〔18〕技術引進是提升經濟增長的核心動力,外資技術溢出、技術引進顯著提升了經濟增長集約化水平,〔19〕消化吸收對我國高技術產品創新具有直接的正向影響,科技成果轉化過程是一項系統工程,是影響技術創新的重要因素,科技成果轉化能力越高,對技術產出的彈性越大。〔20〕因此,本文提出如下假設:

假設H3a:創新政策目標值對創新績效存在正向影響,創新政策目標值越高,創新績效越好。

創新政策目標間的協同作用對創新績效也有正向影響,知識產權保護與創新政策目標的協同作用對創新績效有顯著促進作用,技術引進與自主創新的協同具有情境性特征,但其兩者能組成一個促進創新績效的良性循環系統。〔21〕基于以上文獻,本文提出如下假設:

假設H3b:創新政策目標協同值對創新績效存在正向影響,創新政策目標協同度越高,創新績效越好。

三、研究設計

1.模型構建

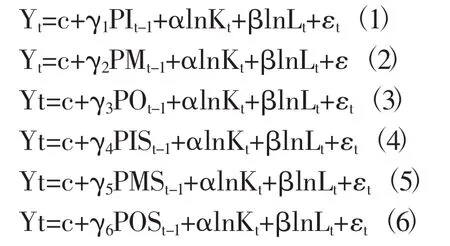

以柯布道格拉斯生產函數為基礎,本文構建如下計量經濟模型考察創新政策指標以及不同指標本身的協同度對創新績效的影響:

其中,因變量為創新績效(Y),采用遼寧省發明專利授權量累計量衡量。自變量分別為創新政策力度值(PI)、創新政策措施值(PM)、創新政策目標值(PO)、創新政策力度協同度(PIS)、創新政策措施協同度(PMS)、創新政策目標協同度(POS)。控制變量為R&D經費投入(lnK)和R&D人員投入(lnL),分別采用遼寧省每年R&D經費投入當量和R&D人員投入當量表示。c為常數項,a、β分別表示R&D經費投入、R&D人員投入的估計系數,γi(i=1,2,3,4,5,6)分別表示創新政策力度值、政策措施值、政策目標值、政策力度協同度、政策措施協同度、政策目標協同度的估計系數,ε為殘差項。由于創新政策對創新績效的影響存在滯后效應,故把政策變量均滯后一期。相關數據來自于中華人民共和國國家知識產權局網站、《中國科技統計年鑒》以及《遼寧省國民經濟和社會發展統計公報》。

2.樣本選取與數據處理

本文從北大法寶網以“創新”和“產學研”為檢索詞進行全文檢索,搜集了遼寧省所有與創新有關的政策,篩選整理后得到1994-2016年的468項創新政策作為研究樣本。樣本來源于遼寧省政府、遼寧省各市政府、遼寧省及各市人大常委會、省市各部委、廳、局等單獨或聯合頒發的創新政策,類型涵蓋十二種,包括意見、通知、批復、條例、辦法、規定、決定、方案、通報、公報、建議、實施要點。

為得到時間序列數據,本文把所有政策逐項進行量化。依據《中華人民共和國立法法》的規定,并借鑒彭紀生等〔8〕的研究,本文確定政策力度的量化標準:遼寧省人民代表大會及其常務委員會頒布的法規賦值為5;遼寧省政府、各市政府頒布的規章賦值為4;條例、規定賦值為3;暫行規定、辦法、意見、規劃賦值為2;通知、公告賦值為1。政策措施劃分為金融外匯措施、財政稅收措施、其他經濟措施、行政措施、人事措施等五個方面;政策目標細分為知識產權保護、外資引進、技術引進、消化吸收、創新和科技成果轉化等六個方面。創新政策措施和政策目標的量化標準也參考彭紀生等〔8〕的量化標準手冊。

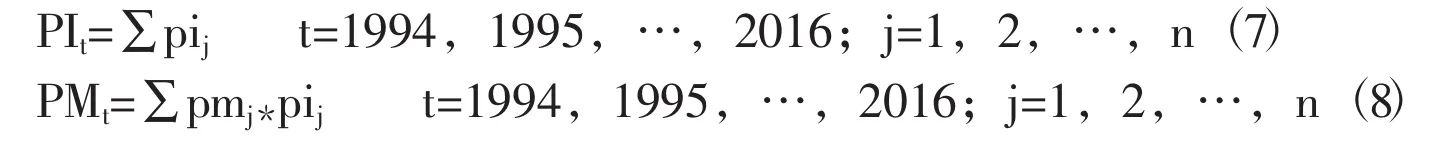

首先用公式(7)-(9)將所得到的數據進行預處理,以計算出各項指標的年度數值:

其中,t表示年份,j表示t年頒布的第j項政策,PI、PM、PO分別表示t年的年度政策力度值、政策措施值、政策目標值,pi、pm、po分別表示經過量化所得到的第j項政策的政策力度值、政策措施值、政策目標值。

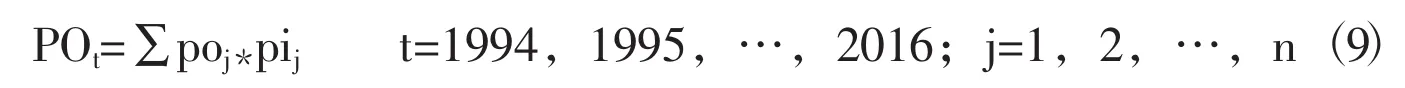

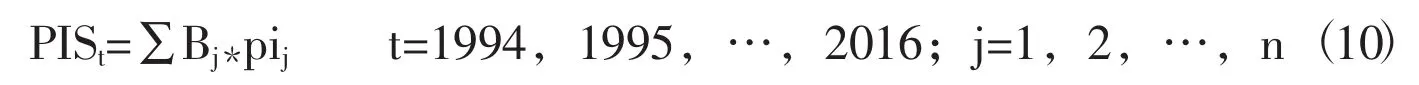

為考察創新政策指標的協同情況,本文用公式(10)-(12)分別計算出政策力度協同值、政策措施協同值和政策目標協同值:

公式(10)用于計算政策力度協同值。其中,PISi表示t年聯合頒布政策的力度,Bj表示第j項聯合頒布政策的機構數,pij表示第j項聯合頒布政策的政策力度。

公式(11)用于計算創新政策措施協同度。其中,PMSi表示t年創新政策的政策措施協同度,pmjk和pmjl分別表示t年頒布的第j項政策的第k和第l項政策措施,k≠l表示從五種政策措施里選擇兩種政策措施進行考察,為突出重點和便于研究,在研究創新政策指標的協同度時,本文將只考察行政措施同其他四種政策措施的協同情況。

公式(12)用于計算創新政策目標協同度。其中,POSi表示t年創新政策的政策目標協同度,pojk和pojl分別表示t年頒布的第j項政策的第k和第l項政策目標,k≠l表示從6種政策措施里選擇兩種政策措施進行考察,同樣為突出重點和便于研究,本文只考察創新目標同其他五種政策目標的協同情況。

3.描述性統計

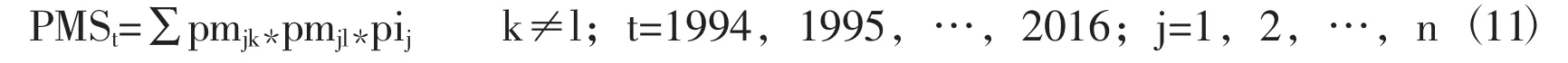

1994-2016年遼寧省發布的創新政策數量如圖1所示。①第一階段(1994-2005年)遼寧省頒布的創新政策數量較少,年均不超過10項。②2006年2月我國發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》,遼寧省也隨之發布《遼寧省中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》等一系列重要創新政策,并提出創新型遼寧建設戰略。因此,第二階段(2006-2014年)遼寧省創新政策數量大幅度增加,達到年均30余項。③自2015年3月我國發布《中共中央國務院關于深化體制機制改革加快實施創新驅動發展戰略的若干意見》后,遼寧省頒布的創新政策數量實現跨越式上升,第三階段(2015-2016年)遼寧省創新政策數量達到年均80余項。

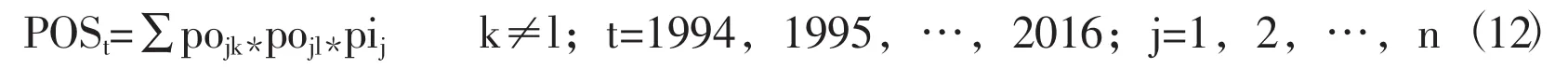

1994-2016年遼寧省創新政策力度值、措施值、目標值以及各指標本身的協同度如圖2所示。第一,遼寧省創新政策力度值、政策措施值和政策目標值的變動趨勢與創新政策數量的變動趨勢基本一致,均呈現逐年上升的趨勢,這主要是由于創新政策數量逐年增加導致的,事實上平均每項創新政策的政策力度值、政策措施值和政策目標值的變化幅度很小。第二,遼寧省創新政策力度協同值的變化幅度較小,主要原因可能在于遼寧省聯合頒布的創新政策較少,2016年遼寧省頒布創新政策88項,而多部門聯合頒布的創新政策僅4項,意味著各政府部門更傾向于單獨發布政策,政府部門之間的協作較少。第三,遼寧省創新政策措施協同值和政策目標協同值呈現波動上升的趨勢,表明樣本期間政府頒布創新政策不再僅僅使用一種措施,而是多種措施協同作用,而所針對的政策目標在達到創新的同時也期望實現其他目標。

四、實證結果分析

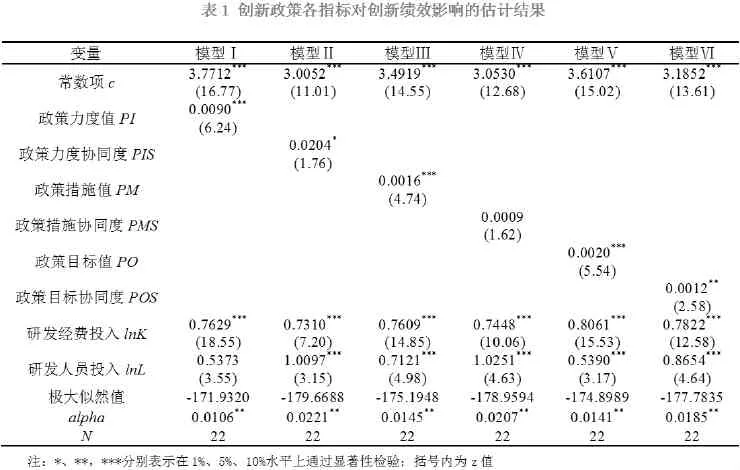

由于本文的因變量為計數數據,但取值都不為0,在0處存在左邊斷尾,因此,采用零斷尾的計數模型進行估計。鑒于因變量的方差明顯大于期望,存在“過度分散”,最終運用零斷尾負二項回歸進行估計,運用stata12軟件進行計量分析的結果如表1所示。根據估計結果中alpha的95%的置信區間進行判斷,可在5%的顯著性水平上拒絕過度分散參數“alpha=0”的原假設,進一步證明應采用零斷尾負二項回歸。

?

1.創新政策力度與創新績效估計結果分析

模型Ⅰ的估計結果表明,創新政策力度對創新績效存在顯著的正向影響,假設H1a得以驗證。這與國家和政府對技術創新的高度重視有關。近年來,在經濟轉型升級的方針下,國家和政府不斷鼓勵創新創業,為鼓勵遼寧省經濟加速轉型,政府頒布的創新政策越來越多,政策力度也越來越大,激發了全社會創新的積極性,最終提升了創新績效。模型Ⅱ的估計結果表明,創新政策力度協同度對創新績效具有顯著的正向影響,從而驗證假設H1b,意味著參與聯合頒布創新政策的部門越多,創新績效越好。隨著我國經濟體制改革的不斷深入,政府不再通過單一部門(科技管理部門)來實現技術創新,而是試圖通過發動各方面資源和力量來推動創新能力的快速提升。在傳統的管理體制上,中國科技管理部門并不能掌握足夠的經濟和行政資源,對政策的頒布和實施以及對技術創新主體的影響遠不及經貿委、發改委、財政部等掌管大量經濟和行政資源的機構,〔8〕故在科技管理部門形成創新政策決策后,能通過掌管經濟和行政資源的部門進行協調,技術創新主體(如企業、高校等)能更好地落實創新政策。

2.創新政策措施與創新績效估計結果分析

模型Ⅲ的估計結果表明,創新政策措施對創新績效具有正向影響,創新政策措施值每增加1%,創新績效增長0.15%,且通過10%水平上的顯著性檢驗,假設H2a得以驗證。創新政策措施值是行政措施、金融外匯措施、財政稅收措施、其他經濟措施及人事措施五種措施值的算術和,故創新政策措施值的提高能夠使創新績效增加是多種創新政策工具協調使用的結果。

模型Ⅳ的估計結果表明,行政措施同其他創新政策措施的協同對創新績效存在正向影響,意味著行政措施同其他措施的協同能夠促進創新績效的提升,但是這種正向促進作用并不顯著。在模型Ⅳ中,系數γ5的值很小,說明行政措施與其他四種政策措施的協同性對創新績效帶來的促進效果是比較微弱的,原因可能在于,行政措施與其他四種政策措施分別考慮協同性的情況下,其對創新績效的影響具有方向性的差異,故本文在將行政措施與其他四種措施同時考慮協同的情況下,效果可能會因為其差異性產生“中和”現象。

3.創新政策目標與創新績效估計結果分析

從模型Ⅴ的估計結果看,創新政策目標值對創新績效具有顯著的正向影響,從而驗證假設H3a,創新政策目標值的提高可以有效促進創新績效。在本文中,創新政策目標值是由知識產權保護、外資引進、技術引進、消化吸收、創新、科技成果轉化六種目標的加權求和,這些目標對創新績效多具有正向影響,故其求和值創新政策目標值也對創新績效有正向影響。

模型Ⅵ的估計結果表明,創新政策目標協同度對創新績效具有顯著的正向影響,即創新目標同其他政策目標的協同會促進發明專利授權量的增加,假設H3b得以驗證。為了進一步深入研究,本文用所量化得到的數據計算了創新目標同其他政策目標的分別協同值,并考察了它們對創新績效的影響,結果發現,創新目標同知識產權保護、科技成果轉化、技術引進和外資引進四個創新目標的協同對創新有激勵作用,而創新與消化吸收目標的協同對創新績效有負的影響,本文認為創新目標同其他政策目標分別協同對創新績效的方向性差異導致了γ6僅為0.0012,故若想通過增加創新目標之間的協同性來促進企業創新績效,可以削弱消化吸收目標而強調知識產權保護或技術引進等其他政策目標。

五、結論與啟示

本文以1994-2016年遼寧省頒布的468條創新政策為研究對象,考察了創新政策力度、政策措施、政策目標以及上述三種政策指標的協同對創新績效的影響,得到如下結論與啟示:

第一,在2006年之前,遼寧省每年頒布的創新政策都在十項以下,多部門聯合頒布的幾乎沒有,而2006年以后創新政策的數量成倍增加,聯合頒布的政策也逐漸增多,這表明遼寧省政府已經開始加強部門之間的協調和轉換。實證結果表明,創新政策頒布部門的效力越大,即政策力度越大,對創新績效的影響越大,并且政策頒布部門之間的協調性越好,創新績效越好。所以,政府部門應注重對創新政策的聯合頒布,在頒布政策時需要考慮政府部門之間的協調和銜接,所頒布政策法律效力較高的部門應對技術創新有足夠的重視。

第二,對政策措施的研究表明,遼寧省頒布的創新政策措施值大幅增長,一方面與創新政策的數量逐漸增多有關,另一方面也表明遼寧省政府在頒布創新政策時,從行政措施、金融外匯措施、財政稅收措施、其他經濟措施以及人事措施等多方面不斷提高政策效力,從各方面支持技術創新,政策措施值越大,表明政府投入越大,對技術創新的支持力度越大,從而創新績效越好,而行政措施與其他四種措施的協同能對創新績效產生一定程度上的正向影響。對于行政措施來說,政府部門應做到“簡政放權”,合理下放審批權限,建立完善的服務與引導體系,同時應使用多種政策工具,如積極利用金融外匯政策、降低稅率,或在人事和資金上加大對創新企業或高校等的支持。

第三,遼寧省創新政策目標值也大幅增長,其原因類似于政策措施,表明遼寧省政府在頒布創新政策時,對創新、消化吸收、科技成果轉化等目標要求不斷提高,并且對知識產權保護、外資引進和技術引進方面的支持力度也不斷加大,研究表明,創新目標的提高能在一定程度上促進創新績效,并且創新目標和其他政策目標的協同對創新績效也具有顯著的正向影響。政府在明確政策目標之后,應以創新目標為中心同時加強知識產權保護、技術引進、消化吸收和科技成果轉化等目標的協同性。做到充分利用各部門資源、運用各種政策工具以實現多個政策目標。■

[1]Smith,T.B.The Policy Implementation Process[J].Policy Sciences,1973, 4(2):203-205.

[2]Gray,A.,Libecap,D.Economic variables and law development:A case of western mineral property[J].Economic History Journal,1978,38(2):338-362.

[3]Sylvie Démurger等.地理位置與優惠政策對中國地區經濟發展的相關貢獻[J].經濟研究,2002,(9):14-23.

[4]Flanagan,K.,Uyarra,E.,Laranja,M.Reconceptualising the “policy mix” for innovation[J].Research Policy,2011,40(5):702-713.

[5]de Almeida,E.C.E.,Guimar?es J.A.Brazil’s growing production of scientific articles———how are we doing with review articles and other qualitative indicators?[J].Scientometrics,2013,97(2):287-315.

[6]Rothwell,R.,Zegveld,W.Industrial innovation and public policy:preparing for the 1980s and the 1990s[M].Frances Printer:London,1981.

[7]Borrás,S.,Edquist,C.The choice of innovation policy instruments[J].Technological Forecasting and Social Change,2013,80(8):1513-1522.

[8]彭紀生,仲為國,孫文祥.政策測量、政策協同演變與經濟績效:基于創新政策的實證研究[J].管理世界,2008,(9):25-36.

[9]劉鳳朝,徐茜.中國科技政策主體合作網絡演化研究[J].科學學研究,2012,30(2):241-248.

[10]徐喆,李春艷.我國科技政策組合特征及其對產業創新的影響研究[J].科學學研究,2017,35(1):45-53.

[11]程華,錢芬芬.政策力度、政策穩定性、政策工具與創新績效——基于2000-2009年產業面板數據的實證分析[J].科研管理,2013,34(10):103-108.

[12]洪進,洪嵩,趙定濤.技術政策、技術戰略與創新績效研究——以中國航空航天器制造業為例[J].科學學研究,2015,33(2):195-204.

[13]李晨光,張永安.區域創新政策對企業創新效率影響的實證研究[J].科研管理,2014,35(9):26-35.

[14]Kline,S.J.,Rosenkerg,N.,An overview of innovation.In:The Positive Sum Strategy:Harnessing Technology for Economic Growth[M].Washington,DC:National Academy Press,1986:275-305.

[15]Kira R.Fabrizio,Sharon Poczter,Bennct A,Zelner.Does innovation policy attract international competition? Evidence from energy storage[J].Research Policy,2017,46(6):1106-1117.

[16]劉鳳朝,孫玉濤.我國科技政策向創新政策演變的過程、趨勢與建議——基于我國289項創新政策的實證分析[J].中國軟科學,2007,5:34-42.

[17]張同斌,高鐵梅.財稅政策激勵、高新技術產業發展與產業結構調整[J].經濟研究,2012,5:58-70.

[18]吳超鵬,唐菂.知識產權保護執法力度、技術創新與企業績效[J].經濟研究,2016,11:125-139.

[19]唐未兵,傅元海,王展祥.技術創新、技術引進與經濟增長方式轉變[J].經濟研究,2014,7:31-43.

[20]尋晶晶,張亞斌.科技成果轉化與技術創新績效分析[J].江西社會科學,2014,4:62-65.

[21]崔淼,蘇敬勤.技術引進與自主創新的協同:理論和案例[J].管理科學,2013,26(2):1-12.

責任編輯:白 沙

An Empirical Analysis of Liaoning Innovation Policy and Synergism Effect on Innovation Performance

Ma Yanyan,Kong Menghan

Whether innovation policy formulation is scientific or not is of vital importance to the effect of policy implementation.However,due to the uncertainty and subjectivity of the policy itself,it is hard for innovation policies to achieve the desired results.The study measures 468 innovation policies which were issued by Liaoning province during 1994-2016 based on the quantitative analysis method of policy and Cobb Douglas production function?The research investigates the effect of innovation policy dynamics, policy objectives, policy measures and the synergy of each policy index itself on innovation performance,which provides a theoretical reference for relevant government departments making innovation policies.

innovation policy,synergism,innovation performance,Liaoning province

G322.0 文獻標識碼A 文章編號1003-6547(2017) 10-0116-10

本文系國家自然科學基金青年項目(71673037)、遼寧省博士科研啟動基金指導計劃項目(201601046)、遼寧經濟社會發展課題基地課題(2017lslktjd-016) 的研究成果。

馬艷艷,大連理工大學管理與經濟學部副教授,管理學博士;

孔夢晗,大連理工大學管理與經濟學部產業經濟學專業碩士研究生。