腦梗死出血性轉化的多層螺旋CT表現及相關危險因素分析

楊廣濤

腦梗死出血性轉化的多層螺旋CT表現及相關危險因素分析

楊廣濤

目的分析多層螺旋CT對腦梗死出血性轉化患者的表現和相關危險因素.方法163例腦梗死患者, 根據是否發生出血性轉化分為轉化組(76例)和對照組(87例).分析轉化組患者CT影像學特征, 并對比兩組患者舒張壓、收縮壓、血糖、美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)評分及腦梗死面積.結果轉化組患者中41例可見明顯斑片狀高密度影, 19例出血量較大, 16例出血量較小.轉化組患者舒張壓、收縮壓、血糖、NIHSS評分明顯高于對照組, 腦梗死面積大于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05).結論腦梗死患者CT影像學可見低密度區時, 發生出血性轉化幾率高, 高血壓、高血糖、NIHSS評分、腦梗死面積大均為危險因素.

腦梗死;出血性轉化;多層螺旋CT;影像學表現;危險因素

由于腦部血管堵塞造成血液流動不暢不能及時供入大腦, 從而引起腦部組織缺血、損傷疾病稱為腦梗死(CI).研究表明現階段發現男性患者多于女性患者, 發病年齡多40周歲以上[1].急性腦梗死后由自發性出血、抗凝、降纖、溶栓等藥物治療, 引發的腦內出血稱為腦梗死后出血性轉化(HT),可致病情惡化、死亡[2-4].多無明顯臨床癥狀, 因此提高其診斷有助于降低發病后死亡率并提高預后.將本院2014年2月~2017年2月收治的76例腦梗死發生出血性轉化患者,在病發后1~2 d均行頭多層螺旋CT平掃, 分析影像學表現特點, 并總結危險因素如下.

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇本院2014年2月~2017年2月收治的163例腦梗死患者為研究對象.根據是否發生出血性轉化分為轉化組(76例)和對照組(87例).納入標準[3]:經CT檢查確診為腦梗死, 轉化組患者符合出血性轉化診斷, 首次發病, 患者及家屬知情同意配合本次調研.排除標準:急性感染、肝腎功能不全、心臟功能不全、營養不良、惡性腫瘤、風濕類風濕疾病、甲狀腺功能異常、妊娠及哺乳期婦女.轉化組男49例(64.47%), 女27例(35.53%), 年齡39~79歲,平均年齡(57.3±7.3)歲.對照組男57例(65.52%), 女30例(34.48%), 年齡39~76歲, 平均年齡(55.3±6.9)歲.兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性.

1.2 方法 患者病發入院后即刻采取多層螺旋CT檢查, 檢查時患者取平臥位.器材:采用西門子公司SOMATOM spirit雙層螺旋CT.設定相關CT參數為:管電壓120 kV, 電流35 mA, 間隔6 mm, 層原6 mm, 相關參數設定完畢后對患者進行連續向上的軸位掃描.

1.3 觀察指標 分析轉化組患者CT影像學特征, 并對比兩組患者舒張壓、收縮壓、血糖、NIHSS評分[4]及腦梗死面積.

1.4 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件對研究數據進行統計分析.計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗.P<0.05表示差異具有統計學意義.

2 結果

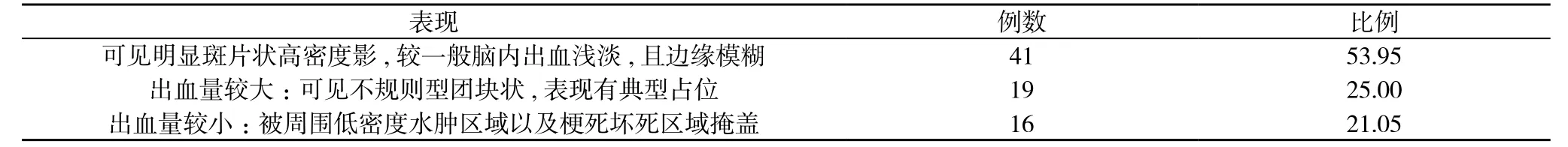

2.1 轉化組多層CT表現 轉化組患者的多層螺旋CT表現:41例(53.95%)可見明顯斑片狀高密度影, 較一般腦內出血淺淡, 且邊緣模糊;19例(25.00%)出血量較大:可見不規則型團塊狀, 表現有典型占位;16例(21.05%)出血量較小:被周圍低密度水腫區域以及梗死壞死區域掩蓋.可見提示為低密度區者, 其腦梗死后發生出血性轉化的可能性更高.見表1.

表1 轉化組76例多層CT表現(n, %)

2.2 兩組患者舒張壓、收縮壓、血糖、NIHSS評分及腦梗死面積比較 轉化組患者舒張壓為(110.5±5.6)mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)、收縮壓為 (181.3±6.7)mm Hg、血糖為 (16.9±3.6)mmol/L、NIHSS評分為(19.5±1.3)分、腦梗死面積為(7.3±2.7)cm2;對照組患者舒張壓為(92.3±3.7)mm Hg、收縮壓為(152.6±8.8)mm Hg、血糖為(8.2±1.9)mmol/L、NIHSS評分為(14.6±0.9)分、腦梗死面積為(3.5±0.6)cm2.轉化組患者舒張壓、收縮壓、血糖、NIHSS評分明顯高于對照組, 腦梗死面積大于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05).

3 討論

腦梗死期間缺血區血管重新恢復血流灌注, 致梗死區域繼發性出血, 雖然治療水平不斷提高延長了時間窗, 但其仍有較高的致殘及致死率[5].研究表明腦梗死患者治療后神經狀態與腦梗死出血性轉化有著重要關系[6].目前臨床均采用溶栓及抗凝治療腦梗死患者, 采用靜脈滴注藥物促進血栓溶解及疏通閉塞血管實現再通, 恢復腦組織血液供應, 但此治療方式將會加大出血性轉化發生率, 因此提高腦梗死患者發生出血性轉化的診斷率, 可有效改善腦梗死患者預后, 對降低死亡率有著極其重要的作用[7,8].腦梗死為臨床常用診斷學工具, 多層螺旋腦梗死有著較高的圖像分辨率, 為腦梗死患者是否發生出血性轉化診斷基本工具, 在原有低密度梗死灶內發現各種形態高密度出血灶即可確診[9].從本研究中可明顯看出, 轉化組患者的多層螺旋腦梗死表現:41例(53.95%)可見明顯斑片狀高密度影, 較一般腦內出血淺淡, 且邊緣模糊;19例(25.00%)出血量較大:可見不規則型團塊狀, 表現有典型占位;16例(21.05%)出血量較小:被周圍低密度水腫區域以及腦梗死壞死區域掩蓋.可見提示為低密度區者, 其腦梗死后發生出血性轉化的可能性更高.

轉化組患者舒張壓為(110.5±5.6)mm Hg、收縮壓為(181.3±6.7)mm Hg、血糖為 (16.9±3.6)mmol/L、NIHSS評分為(19.5±1.3)分、腦梗死面積為(7.3±2.7)cm2;對照組患者舒張壓為(92.3±3.7)mm Hg、收縮壓為(152.6±8.8)mm Hg、血糖為(8.2±1.9)mmol/L、NIHSS評分為(14.6±0.9)分、腦梗死面積為(3.5±0.6)cm2.轉化組患者舒張壓、收縮壓、血糖、NIHSS評分明顯高于對照組, 腦梗死面積大于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05).因此對腦梗死患者行頭顱CT檢查時應注意其影像學變化, 對于血壓、血糖控制較差, 腦梗死面積較大及NIHSS評分較高的患者為高危人群, 應仔細查看CT檢查結果, 避免延誤病情, 發生不良預后情況.本組研究結果與范建東等[5]研究結果相近.

綜上所述, 經多層螺旋CT平掃后腦梗死患者影像學可見低密度區時, 其發生出血性轉化幾率較高, 此外血壓、血糖水平、NIHSS評分較高, 腦梗死面積較大均為其獨立危險因素.

[1] 潘林華, 朱成芳, 徐玉萍, 等. 磁敏感加權成像在大面積腦梗死出血性轉化中的臨床應用價值. 山東醫藥, 2013, 53(4):49-51.

[2] 謝啟約, 耿俊山, 謝佳固, 等. 增強CT掃描對大面積腦梗死后出血性轉化的預測價值分析. 中國CT和MRI雜志, 2015,13(4):8-10, 23.

[3] 李麗. 腦梗死靜脈溶栓治療后出血性轉化及其預后的危險因素分析. 中西醫結合心腦血管病雜志, 2015, 13(6):837-839.

[4] 王楚銘. CT、MRI在出血性腦梗死的診斷價值比較分析. 中國CT和MRI雜志, 2016, 14(8):99-101.

[5] 范建東, 余巨明, 邵陽, 等. 出血性腦梗死的影像學診斷研究進展. 中華臨床醫師雜志(電子版), 2013(8):3552-3554.

[6] 張國勝. 腦梗死出血性轉化的多層螺旋CT表現及相關危險因素分析. 中國CT和MRI雜志, 2017, 15(5):21-24.

[7] 李曉嵐. 腦梗死后出血性轉化的臨床特征及危險因素分析. 臨床和實驗醫學雜志, 2014, 13(1):45-48.

[8] 石德志, 張海三, 楊照華. 腦梗死出血性轉化相關危險因素分析. 中國煤炭工業醫學雜志, 2011, 14(3):360-361.

[9] 張爽. 腦梗死后出血性轉化的臨床特征及危險因素分析. 吉林大學, 2012.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2017.22.019

116600 中國醫科大學附屬盛京醫院大連醫院放射科

2017-10-11]