品管圈活動在提高神經(jīng)外科出院患者健康教育知曉率中的作用

姚惠+曾麗+吳夢榮+袁源+羅春紅+趙霞+黃佳

摘要:目的 探討品管圈活動在提高神經(jīng)外科出院患者健康宣教知曉率中的作用,提高工作效率和患者的滿意度。方法 依照品管圈十大步驟:主題選定、活動計劃擬定、現(xiàn)狀把握、目標設(shè)定、解析、對策擬定、對策實施與檢討、效果確認、標準化、檢討及改進。以提高神經(jīng)外科出院患者健康宣教知曉率。結(jié)果 ①有形成果:出院患者健康宣教知曉率由對策實施前的47.66%提升至93.67%。②無形成果:和諧程度、積極性、責任感、溝通配合、愉悅感、凝聚力、解決問題的能力、品管圈手法8個方面得到顯著提高。結(jié)論 本科室通過開展品管圈活動,不僅規(guī)范了出院宣教流程,制作了精美的出院宣教資料,增強了護士的主動服務(wù)意識,提高了患者的滿意度,也大大提高了圈員團隊協(xié)作力和積極性。

關(guān)鍵詞:品管圈;出院宣教知曉率;健康宣教

中圖分類號:R473.6 文獻標識碼:A 文章編號:1006-1959(2017)23-0173-02

品管圈活動倡導(dǎo)以一線員工為中心,組成質(zhì)量改善圈,共同學習和運用品管方法,討論、發(fā)現(xiàn)、解決工作中存在的問題,形成自上而下卓有成效的質(zhì)量改善機制[1]。對住院患者進行健康教育是整體護理的一項重要內(nèi)容[2]。為了能增強患者的自我保健意識,在家療養(yǎng)期間學會自我調(diào)護,提高生活質(zhì)量,促進早日康復(fù)。我科于2016年4月~2016年10月將品管圈活動應(yīng)用于出院患者健康宣教中取得了很好的效果現(xiàn)介紹如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

品管圈成員采用自愿報名,能力競聘的方式選拔7名,副主任護師1名,主管護師2名,護師2名、護士1名、醫(yī)生1名。碩士1人,本科4人,大專2人。護士長擔任此次品管圈活動的輔導(dǎo)員負責對圈的活動進程給予指導(dǎo)和建議。圈長由一名高年資且工作經(jīng)驗和協(xié)調(diào)能力較強并且參與過一期品管圈活動的護士擔任。圈長負責圈活動計劃的擬訂和執(zhí)行。值得一提的是,我們?nèi)哂幸晃淮T士學歷的醫(yī)生加入,可以看出我們是一個醫(yī)護共同合作的圈。圈員負責積極參與圈的活動,提出自己的建議,執(zhí)行圈的計劃。本品管圈圈名為“金盾圈”,喻意:“一切以安全為中心,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品質(zhì),精湛的醫(yī)療技術(shù)獲得患者的信賴。”此次活動為金盾圈的第二期活動。

1.2方法

1.2.1主題的選定 圈長負責召集圈員開品管圈會議,各圈員針對本科現(xiàn)目前存在有待急需解決的問題,提出7個待選項目:提高病家圍手術(shù)期健康知識知曉率、提高護士與患者溝通的有效率、降低多重耐藥菌感染發(fā)生率、降低住院患者非計劃拔管率、提高護理優(yōu)質(zhì)服務(wù)依從性、提高出院患者健康教育知曉率、提高住院患者健康教育知識知曉率。通過腦力激蕩法,從問題的迫切性,上級重視程度、可行性、圈能力等方面圈員采用3個等級打分,每項按5分、3分、1分進行打分[3]。得分最高的主題為“提高出院患者健康教育知曉率”。上述4個方面的評分為30分、24分、28分、26分,總分為108分。因此選中其為本次品管圈活動的主題。

1.2.2活動計劃擬訂 圈長負責此次圈活動的計劃擬訂并制作甘特圖,決定活動日程及工作安排。擬定在2016年09月10日之前完成活動。活動計劃書上報科室,取得科室審批后立即展開品管圈活動。

1.2.3現(xiàn)狀把握 根據(jù)目前神經(jīng)外科出院患者健康教育不規(guī)范及健康教育內(nèi)容不完整及出院回訪時調(diào)查的健康教育知曉率不高等現(xiàn)狀,各圈員繪制出從出院的醫(yī)囑開具到患者結(jié)賬出院的流程圖。通過品管圈會議統(tǒng)一討論后找出此次活動的重點并制定出院患者健康教育查檢表,內(nèi)容包括12項。從2016年05月02日~2016年5月18日,對50人次600項情況進行檢查, 知曉286項,知曉率47.66%。

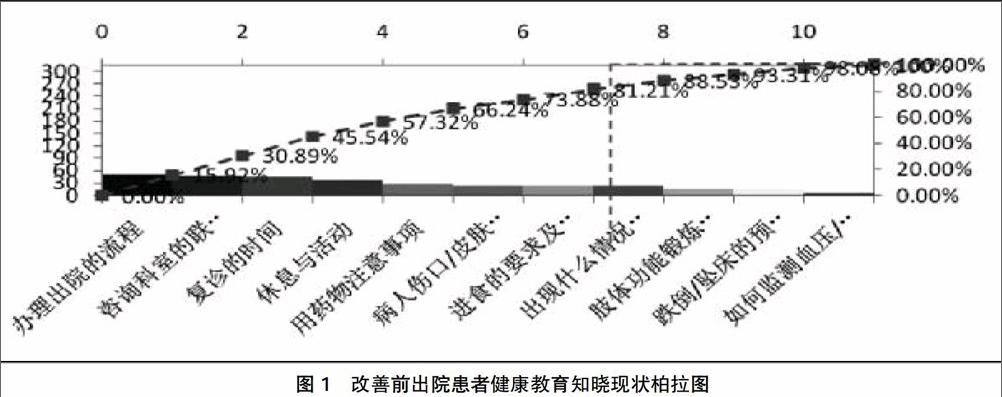

1.2.4目標設(shè)定 根據(jù)查檢表統(tǒng)計結(jié)果制作柏拉圖列出不知曉項目,見圖1。可見辦理出院流程、咨詢科室方式、復(fù)診時間、休息與活動、用藥注意事項、傷口護理、進食要求及注意事項這7項占前幾位。根據(jù)“80/20法則”[4] 。可將這7項作為子目標,設(shè)定為本次品管圈活動主要要解決的問題。

1.2.5總目標值設(shè)定 根據(jù)公式設(shè)定總目標值[5]:目標值=現(xiàn)況值+(1-現(xiàn)況值)×改善重點×改善圈能力。設(shè)定為68.7%。根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查統(tǒng)計改善重點為81.21%。現(xiàn)況值為出院患者健康教育知曉率47.66%。故本次活動的目標值=47.66%+(52.34%×81.21%×68.7%)=76.86%。在2016年9月10日前將出院患者健康教育知曉率由47.66%提高至76.86%。

1.2.6解析 通過頭腦風暴列出特性要因圖(魚骨圖)[6],從人員、材料、環(huán)節(jié)、方法4個方面進行分析。找導(dǎo)致出院患者健康教育知曉率低的各種因素,然后再進行原因分析找出真因,制定真因調(diào)查表在醫(yī)生和護士間進行問卷調(diào)查。最終找出導(dǎo)致出院患者健康教育知曉率低的根本原因是護士未主動進行出院健康宣教、出院證上內(nèi)容不完善、出院時間不確定。

1.2.7對策實施與檢討 針對科室無統(tǒng)一的出院宣教資料、無統(tǒng)一的出院證電子模板、護士出院宣教內(nèi)容不統(tǒng)一、科室無規(guī)范計劃性出院這4個問題點逐個設(shè)計PDCA計劃[7]。由圈員分工完成神經(jīng)外科不同病種的出院宣教電子檔與宣傳處聯(lián)系制成宣傳單,針對不同病種的出院患者發(fā)放宣傳資料進行有個性化的宣教。由圈內(nèi)的醫(yī)生主導(dǎo)完成出院證電子模板的修訂,出院證內(nèi)容具體到帶藥的用法及復(fù)診時間,咨詢醫(yī)生的聯(lián)系方式。并對每位醫(yī)生進行培訓。制作出院宣教視頻使每位護士了解出院宣教的方式、內(nèi)容和辦理出院手續(xù)的流程。召開醫(yī)護溝通會討論制定出院患者計劃性出院流程的執(zhí)行。

2結(jié)果

2.1 有形成果

再次制定查檢表統(tǒng)計2016年7月18日~2016年7月31日,對50人次600項進行檢查, 知曉率93.67%。

2.2總目標改善成果

出院患者健康教育知曉率由改善前的47.66%提升至改善后的93.67%。改善幅度達49.11%。endprint

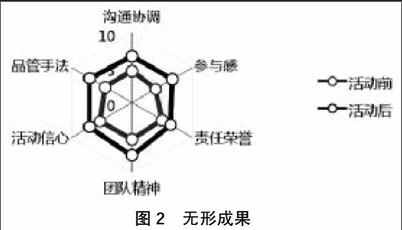

2.3無形成果

用評估問卷表,對6項內(nèi)容進行評價,內(nèi)容為:溝通協(xié)調(diào)、參與感、責任榮譽、團隊精神、活動信心、品管手法。分別由各圈員評分,最高5分、最低1分。統(tǒng)計圈員評分,改善前后對比,在以下6個方面取得顯著的無形成果,見圖2,通過本次品管圈活動成員的綜合素質(zhì)明顯提高。

3討論

品管圈活動提高了出院患者健康的知曉率,知曉率由品管圈活動前的47.66%提高至品管圈活動后的93.67%。品管圈圈員采取科學的方法分析原因,針對要因制定對策、實施對策,通過效果確認、評價,取得了良好的成效。通過開展此次品管圈活動,首先能夠增強患者自我保健意識,在家療養(yǎng)期間學會自我調(diào)護,提高生活質(zhì)量,促進早日康復(fù)[8]。同時也提高了患者滿意度,為醫(yī)院贏得良好的聲譽,有效提升科室和醫(yī)院形象,創(chuàng)造更大的社會效益。其次建立了標準的出院流程,使出院辦理有計劃性,加強了醫(yī)護之間的溝通和協(xié)作。完善和豐富了出院宣教資料,不僅提升了護士的出院指導(dǎo)水平也做好了科室的社會宣傳。此次品管圈活動的開展,很好的激發(fā)起圈員們的工作熱情和積極性,大家集思廣益出謀劃策,提出了很多對策。在對策實施后取得很好成績時個人的榮譽感得到很大的提升。圈員們學會使用品管工具解決護理中遇到的問題,密切護患關(guān)系,拓展護理內(nèi)涵,促進護理服務(wù)質(zhì)量提高。

參考文獻:

[1]劉庭芳,劉勇.中國醫(yī)院品管圈操作手冊[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2012.

[2]田淳,楊輝.住院病人健康教育需求及相關(guān)因素分析[J].護理研究,2009,23(18):1610-1611.

[3]何莉莉,王紅艷.品管圈活動在提高院前急危重癥病人一次穿刺成功率的效果觀察[J].護理研究,2014,28(7):859-860.

[4]郭曉蓮,詹美瓊.品管圈活動提高腦卒中患者健康教育知曉率的效果分析[J].福建醫(yī)藥雜志,2014,36(6):170-171.

[5]黃瀟湘.品管圈活動降低低年資護士差錯發(fā)生率的效果[J].解放軍護理雜志,2013,30(10):59-61.

[6]魏華,趙慶華.運用品管圈提高PICC帶管出院患者導(dǎo)管維護知信行水平的實踐[J].中國護理管理,2015,15(1):68-71.

[7]周穎,高國娥,白詠梅.品管圈活動對降低住院患兒靜脈輸液液體外滲率的影響[J].齊魯護理雜志,2013, 19(21):141-142.

[8]陶敏,吳旭.品管圈在提高外科出院患者健康教育知曉率中的應(yīng)用[J].當代護士,2015(12):73-74.endprint