“微隊會聯盟”

——活躍農村少先隊活動的紐帶

江蘇省于愛芬優秀輔導員工作室 于愛芬

“微隊會聯盟”

——活躍農村少先隊活動的紐帶

江蘇省于愛芬優秀輔導員工作室 于愛芬

近30年的農村輔導員的工作經歷,讓我有幸見證了少先隊事業的蓬勃發展,也真切地感受到了農村輔導員在專業發展方面存在的隱憂:缺少系統的專業培訓,專業知識以及技能匱乏;缺少專家引領,導致信息閉塞,工作理念陳舊。最為突出的問題是因為農村學校面廣、分散,缺少完善的區域研修機制,輔導員幾乎沒有機會接觸到少先隊科研,也很少進行同伴互動和資源分享,在專業發展方面常常感到無助。

緣起——不畏浮云遮望眼

2015年,江蘇省海安縣全面啟動中小學德育工作改革,以組建聯盟的方式開展互惠性合作,協同推進少年兒童思想品德教育。當年11月,在江蘇省首批名優輔導員工作室項目申報中,我們就將“微隊會聯盟傳承優秀地方傳統文化”作為選題,建立了城鄉8所學校參加的少先隊工作聯盟,并以落實少先隊組織的根本任務為出發點,以開展“微隊會”研究為載體,以提升區域少先隊工作水平為目標,積極探索農村少先隊工作“問題共研、團隊共建、資源共享”的有效路徑。“微隊會聯盟”(以下簡稱聯盟)由此誕生。

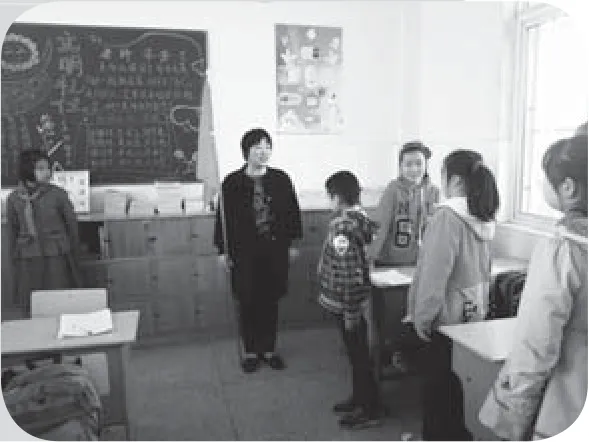

江蘇省名優輔導員工作室研討會上,于愛芬老師和工作室部分成員展示沙龍活動“傳承文化,我們同行”

這個聯盟選擇“微隊會”作為課題研究和實現工作突破的聚集點,是因為“微隊會”形式短、平、快,效果新、奇、特,對于改變農村少先隊工作現狀而言是一種創新、一種發展、一種思路。我們工作室以“傳承優秀地方傳統文化”為主線,充分利用聯盟校的特色資源,開展互補性合作,以“微隊會”的開發和實施為主要平臺,凸顯少先隊活動的微型性、日常性、趣味性和地域性,著力構建具有濃郁海安地方特色的“微隊會”目標、內容和實施體系,促進聯盟學校研究力量的整合和資源共享。

于愛芬輔導員工作室“微隊會聯盟傳承優秀地方傳統文化的實踐研究”課題研討活動

于愛芬老師在沙崗小學進行少先隊隊旗執旗指導

研究——為有源頭活水來

◎問題共研

兩年來,聯盟針對農村少先隊活動資源同質化、內容成人化和實施模式化等問題,圍繞“微隊會聯盟傳承優秀地方傳統文化”課題,開展了一系列研究活動。

首先,凸顯資源建設本土化。我們組織輔導員和隊員們收集、挖掘海安優秀地方文化,讓海安花鼓、海安扎染、水鄉號子、挑花擔、跳財神等民間藝術進校園,讓海安方言、海安美食、海安特產、海安習俗、海安名人喚醒大家對家鄉的親近感。其次,注重內容設計生活化。我們聚焦少先隊活動內容的創新,先后開展了貼近兒童、融入生活、凝聚鄉情的“走近海安花鼓”“走近家鄉的水特產”“扎染藝術進校園”“品梨花神韻”“父輩游戲伴我幸福成長”等專題觀摩活動。再次,突出實施方式多元化。“微隊會”在時間上更短小、靈活,不局限于每周一課時的少先隊活動課;在地點選擇上更為自由,可以在教室、食堂、操場,也可以走出校園;在實施主體上堅持隊員自主選題、自主設計、自主實施、自主評價,更能體現文化傳承的“微處生根”“微處發芽”“微處開花”“微處結果”。

◎團隊共建

鼓勵農村少先隊輔導員在做中學,學中做,是加快他們專業成長的一條有效途徑。在構建聯盟——輔導員專業成長共同體時,我們就采取了縣城兩所學校以“城鄉手拉手”方式,為農村輔導員拓寬和加深學習領域引路的措施。工作室以同任務為驅動,引導骨干輔導員在創造性實踐中實現自我突破;以引領為要務,實現頭雁領飛、群雁齊飛的群體發展目標。為此,我們的具體做法:一是從聯盟和成員校兩個層面,對每學期的少先隊工作,從主題確定、方案制定、活動組織、研討內容、時間安排、參與人員等方面進行詳細安排,保障各項活動的常態化、規范化和精細化。二是強化任務驅動,明確“四個一”的學習任務,鼓勵工作室成員認領公開展示、主題講演、參與競賽等活動任務,落實資源研發、成果發表等研究任務,簽定工作室成員專業發展公約。三是開展少先隊工作集中研討,由縣少工委“搭臺”,各聯盟校主動申請承辦,工作室成員“唱戲”,來自全縣各學校的輔導員代表“看戲”“評戲”。研討時,以聽課、評課,或上課、說課,或專題研課,或專家問課、名師引領的形式,引導大家分別從參與者、旁觀者、研究者的角度進行“望聞問切”,經歷涅槃和嬗變過程。兩年來,工作室成員迅速成長,有18人在省、市級輔導員風采展示、說課比賽和優秀案例評比中獲一等獎,1人被評為“江蘇省十佳少先隊輔導員”,3人被評為“江蘇省優秀少先隊輔導員”。

◎資源共享

對于眾多的農村輔導員而言,共享優質資源是提升工作水平、實現專業發展的關鍵之舉和有效途徑。

工作室在聯盟學校海安縣大公鎮中心小學舉行“溯中華文化,抒節日情懷”主題“微隊會”展示

在聯盟學校李堡中心小學召開的江蘇省名優輔導員工作室研討會上,工作室成員羅維旭老師進行地方傳統文化“微隊會”展示

工作室積極實施“四輪驅動”策略,促進共享資源的建設和使用 :一是平臺建起來。通過建立QQ群、微信群,開設公眾號,組織輔導員上傳優秀設計方案、典型案例,分享成功經驗,開展“微隊會”在線微直播,研究解決日常工作中的疑難問題等方法,為縣域輔導員及時獲取資源提供網絡支持。二是資源用起來。工作室定期開展傳承優秀地方文化“微活動”優秀案例(微文、微圖、微視頻)征集評選活動,并將精心編制的優秀案例集和活動資源包及時分享給全縣少先隊輔導員。這一舉措較好地破解了農村少先隊活動開展的資源障礙。三是研討活起來。各聯盟學校定期通過參與式觀摩、專題性研討和分享式點評等,探索傳承優秀地方文化的方法。每學期都舉辦聯盟建設成果展示活動,并向全縣推廣優質少先隊活動課程資源。四是示范帶起來。工作室領銜人多次為全縣輔導員做專題研究報告,還結合常規性的工作評估,深入全縣40多所小學進行一對一“臨床指導”;工作室成員通過少先隊活動課說課展示、微隊會、講專業微故事等方式,加強少先隊基本規范、創新理念和實踐成果向縣域內學校的輻射影響。

收獲——百花齊放春滿園

工作室堅持將理論熏陶與實踐磨礪融為一體,以課題研究為統領,聚焦“微隊會”操作中的熱點和疑難問題;以示范引領為特征,促進骨干輔導員在工作室核心成員的引領下發展,在發展過程中發揮輻射作用;以任務驅動為手段,引導骨干輔導員在解決問題的創新過程中實現自我突破。

一路走來,工作室成員感觸頗多。大家一致認為,通過聯盟互動和課題研究,一是豐富了輔導員自身對家鄉文化的了解,拓寬了視野,提升了人文素養。二是輔導員在國家課程校本化實施的過程中,提升了工作能力。因為國家課程、輔導用書上的內容,需要輔導員進行本土化的調適和生成,把抽象的概念、久遠的歷史、遙遠的事件變成身邊可親、可近、可感的存在,所以輔導員不能照本宣科,需要精心選題,用心設計,周密布置,全面實施。而這一過程正是輔導員提高能力的過程。三是讓輔導員的精神家園回歸自然,重回鄉土。傳承優秀傳統文化活動讓我們得以在快速城市化的時代重回鄉土,感受原生態水鄉號子的粗獷質樸,打連廂的輕松活潑,青墩“唱鳳凰”表達出的美好祝福,“七戰七捷”紅色文化的奮進……這些鄉土文化閃爍的精神光芒正是今天建設“強富美高”新海安的精神動力。

如今,“微隊會聯盟”已不僅在成員校里結出了令人期待的“青果”,更激活了縣域少先隊工作的一池春水,在農村少先隊工作的田野上散發出愛意十足的醉人芬芳。

(欄目編輯 李滄海)