大量輸血患者輸血前后凝血四項指標的變化及及時輸注血漿對凝血四項指標的影響

蘇金花

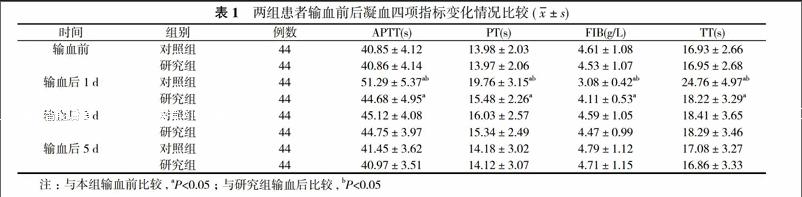

【摘要】 目的 觀察大量輸血患者輸血前后凝血四項指標的變化, 并分析及時輸注血漿對其凝血四項指標的影響。方法 88例大量輸血患者, 根據輸血方法不同分為研究組與對照組, 每組44例。對照組單純輸注懸浮紅細胞, 研究組聯合輸注懸浮紅細胞和手工分冰凍血漿, 觀察并比較兩組凝血四項指標變化情況。結果 輸血前, 兩組患者凝血酶時間(TT)、纖維蛋白原(FIB)、活化部分凝血活酶時間(APTT)及凝血酶原時間(PT)比較差異無統計學意義(P>0.05)。輸血后1 d, 兩組患者PT、APTT、TT和FIB與本組輸血前比較差異具有統計學意義(P<0.05);輸血后1 d, 研究組APTT(44.68±4.95)s、PT(15.48±2.26)s、

FIB(4.11±0.53)g/L、TT(18.22±3.29)s與對照組的(51.29±5.37)s、(19.76±3.15)s、(3.08±0.42)g/L、(24.76±

4.97)s比較, 差異具有統計學意義(P<0.05)。輸血后3、5 d, 兩組患者PT、APTT、TT和FIB比較差異無統計學意義(P>0.05);輸血后5 d, 兩組患者PT、APTT、TT和FIB與本組輸血前比較差異無統計學意義(P>0.05)。結論 大量輸血會對患者的凝血功能造成一定影響, 應嚴密觀察患者凝血功能變化, 并及時輸注適量血漿, 改善患者凝血功能, 提高輸血效果, 該方法可推廣。

【關鍵詞】 大量輸血;懸浮紅細胞;凝血四項;血漿輸注;影響

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2017.34.031

大量輸血是挽救大出血患者的重要方式, 一次性輸血量達到患者自身血容量的1.0~1.5倍以上或輸血速度>1.5 ml/(kg·min),

即為大量輸血[1]。隨著近年來大手術、大出血患者的增加, 使得患者大量輸血的幾率也明顯升高, 大量輸血雖然可以起到挽救患者生命的效果, 但同時也會引發抗凝血功能障礙、酸堿平衡失調、低鈣血癥以及微血栓等一系列并發癥, 影響手術效果, 增加患者的感染和病死風險[2]。有資料顯示, 在對患者進行懸浮紅細胞輸注的同時, 適當輸入一定比例的血漿, 能夠有效減少并發癥發生, 降低患者病死率[3, 4]。為了解大量輸血患者輸血前后的凝血四項指標變化情況及輸注血漿的效果, 本文選取了88例2016年1月~2017年6月期間收治的輸血患者進行研究, 取得了較好效果, 具體如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2016年1月~2017年6月收治的

88例大量輸血治療患者, 所有患者均具有自主意識, 排除凝血功能障礙、彌散性血管內凝血患者, 所有患者均對本研究知情并同意配合。根據輸血方法不同分為研究組與對照組, 每組44例。研究組中男24例, 女20例;年齡23~72歲, 平均年齡(48.9±15.1)歲;致傷原因:交通事故傷19例, 刀傷5例, 高空墜落傷14例, 爆炸傷2例, 其他傷4例。對照組中男23例, 女21例;年齡24~73歲, 平均年齡(49.1±15.2)歲;致傷原因:交通事故傷18例, 刀傷4例, 高空墜落傷13例, 爆炸傷3例, 其他傷6例。兩組患者性別、年齡、致傷原因等一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 對照組大量輸血患者僅輸注懸浮紅細胞, 研究組在輸注懸浮紅細胞的同時, 聯合輸注手工分冰凍血漿, 根據患者的具體情況和耐受度對輸血速度進行適當調整, 以5.0~15.0 ml/min為宜。

1. 3 觀察指標 觀察和記錄兩組患者輸血前以及輸血后1、3、5 d的凝血四項指標變化情況, 主要包括TT、FIB、APTT以及PT。

1. 4 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

輸血前, 兩組患者PT、APTT、TT和FIB比較差異無統計學意義(P>0.05)。輸血后1 d, 兩組患者PT、APTT、TT和FIB與本組輸血前比較差異具有統計學意義(P<0.05);輸

血后1 d, 研究組APTT(44.68±4.95)s、PT(15.48±2.26)s、FIB(4.11±

0.53)g/L、TT(18.22±3.29)s與對照組的(51.29±5.37)s、(19.76±

3.15)s、(3.08±0.42)g/L、(24.76±4.97)s比較, 差異具有統計學意義(P<0.05)。輸血后3、5 d, 兩組患者PT、APTT、TT和FIB比較差異無統計學意義(P>0.05);輸血后5 d, 兩組患者PT、APTT、TT和FIB與本組輸血前比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

3 討論

輸血是挽救患者生命安全的重要手段, 失血過多很容易出現失血性休克的情況, 所以在未徹底控制出血前, 需要在短時間內給患者輸注大量血液, 以保持患者血壓和血流動力學穩定, 保障患者生命安全, 但是短時間內輸注過多的懸浮紅細胞, 會導致血小板減少、凝血功能障礙和凝血因子稀釋等問題出現, 如果不能及時對其進行有效處理, 會增加患者的病死率[5-7]。

有研究報道, 患者輸血量達到2500 ml左右, 具有出血發生風險;在出血量高于5000 ml時, 有將近1/3的患者會出現出血傾向[8]。由此可見, 大量輸血患者發生并發癥的風險較高。經分析總結發現, 大量輸血后引發凝血功能障礙的原因較為復雜, 主要有以下幾方面的影響因素:①懸浮紅細胞中沒有血小板和凝血因子等成分, 在大量輸注后使得患者體內的血小板和凝血因子被稀釋, 從而影響止血效果。②懸浮紅細胞通常存儲在冰箱中備用, 溫度相對較低, 將溫度較低的懸浮紅細胞注入患者體內后, 會降低血細胞和凝血因子的活性[9]。③失血過多會使得體內血小板和凝血因子流失, 從而出現失血性休克。④長時間低灌注和低血壓也會加重機體組織的酸中毒和缺氧狀況, 凝血系統被激活后, 也會消耗機體一部分的血小板和凝血因子。endprint

凝血四項是較為常用的凝血功能監測指標, 其中PT能夠較為準確地反映外源性凝血功能, APTT能夠反映出患者的內源性凝血功能[10]。本研究中, 通過對研究組患者聯合輸注懸浮紅細胞和血漿, 結果顯示, 輸血前, 兩組患者PT、APTT、TT和FIB比較差異無統計學意義(P>0.05)。輸血后1 d,

兩組患者PT、APTT、TT較本組輸血前明顯延長, FIB明顯降低, 差異具有統計學意義(P<0.05);輸血后1 d, 研究組APTT(44.68±4.95)s、PT(15.48±2.26)s、FIB(4.11±0.53)g/L、

TT(18.22±3.29)s與對照組的(51.29±5.37)s、(19.76±3.15)s、

(3.08±0.42)g/L、(24.76±4.97)s比較, 差異具有統計學意義(P<0.05)。說明及時輸注血漿, 有助于改善患者的凝血功能。輸血后3 d, 研究組患者的PT、APTT、TT時間與輸血后1 d相比有所縮短, FIB也隨之升高, 可能與患者的出血癥狀得到控制有關。輸血后5 d, 患者的凝血四項指標均逐漸恢復至輸血前水平, 說明出血得到完全控制, 通過輸注血漿, 有效改善了患者凝血功能, 有助于血小板釋放。對照組患者輸血前后各項指標均無明顯變化, 說明僅輸注懸浮紅細胞, 難以改善患者凝血功能, 止血效果有限, 不利于患者康復。

總之, 大量輸血可挽救患者生命安全, 也會影響患者凝血功能, 應嚴密觀察患者輸血前后凝血四項指標變化情況, 及時給患者輸注血漿, 促進其凝血功能改善, 提升療效, 該方法可進一步推廣應用。

參考文獻

[1] 孫玲玲, 方衛平, 汪萍, 等. 圍術期血漿與紅細胞不同輸注比例對大量輸血患者預后的影響. 中華創傷雜志, 2015, 31(6): 553-556.

[2] 賴俊浩, 張翀, 胡斌, 等. 大量輸血程序對腹部外科創傷性休克患者的應用價值探討. 中華普通外科雜志, 2014, 29(9):715-718.

[3] 王書鋒, 董曉峰, 侯新芳, 等. 血栓彈力圖在指導化療后肺癌患者臨床用血中價值. 中華實用診斷與治療雜志, 2017, 31(6): 565-567.

[4] 盧香瓊, 吳惺, 吳思榮, 等. 單純顱腦創傷患者血漿凝血因子Ⅶ活性變化與進展性顱內出血的相關性研究. 中華創傷雜志, 2015, 31(8):686-690.

[5] 吳京鳳, 楊媛華, 龐寶森, 等. 慢性阻塞性肺疾病急性加重患者血漿血小板因子4及β凝血球蛋白水平的變化及其意義. 中華醫學雜志, 2013, 93(18):1378-1382.

[6] 吳小梅. 血漿與紅細胞不同比例輸注對大量輸血患者凝血功能的影響. 國際檢驗醫學雜志, 2014, 35(4):435-436.

[7] 馬志軍, 程連賽, 常利. 聯合輸注血制劑對創傷大量輸血患者凝血功能的影響. 臨床血液學雜志(輸血與檢驗), 2015(5):844-846.

[8] 駱實, 許小兵, 郭燕舞, 等. 血漿輔助治療腦外傷后凝血功能障礙療效分析. 中華神經醫學雜志, 2013, 12(4):398-400.

[9] 郭文敬, 劉燕明. 三級綜合醫院大量用血老年患者臨床病例分析. 中華老年醫學雜志, 2013, 32(12):1305-1307.

[10] 嚴小麗, 常青, 陳誠, 等. 產后出血患者的輸血治療原因及療效研究. 中華婦幼臨床醫學雜志(電子版), 2016, 12(4):446-452.

[收稿日期:2017-09-15]endprint