冷刀錐切與利普錐切治療宮頸上皮內瘤變的臨床療效對比

朱愛媚 劉華英 侯翠 李初升

【摘要】 目的 對比分析冷刀錐切與利普錐切治療宮頸上皮內瘤變的臨床療效。方法 80例宮頸

上皮內瘤變患者作為研究對象, 隨機分為觀察組與對照組, 每組40例。觀察組予以利普錐切治療, 對照組予以冷刀錐切治療, 觀察兩組患者的治療效果, 術中出血量、手術時間、住院時間、切口愈合時間及并

發癥發生情況。結果 觀察組治愈率92.50%明顯高于對照組的77.50%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者術中出血量、手術時間、住院時間、切口愈合時間均明顯優于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組并發癥發生率5.00%明顯低于對照組的20.00%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。

結論 利普錐切治療宮頸上皮內瘤變具有術中出血量少、手術及住院時間短、術后恢復快等特點, 可明顯提高臨床療效, 值得推廣應用。

【關鍵詞】 冷刀錐切;利普錐切;宮頸上皮內瘤變

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2017.34.033

宮頸癌(cervical cancer)在臨床上具有較高的發病率, 在女性惡性腫瘤中僅次于乳腺癌, 居第二位, 大約占到了15% [1]。

相關調查研究結果顯示, 2002年全球范圍內新增的宮頸癌患者達到了49.3萬例, 因宮頸癌而死亡的患者有27.4萬例,

并且宮頸癌的發病率在發展中國家中呈現明顯上升的趨

勢[2]。在我國每年有14萬例新發宮頸癌患者, 大約占到全球宮頸癌新發病例的28.8%[3]。而宮頸上皮內瘤變(cervical intraepithelial neoplasia, CIN)被認為是宮頸癌前病變, 早期對宮頸上皮內瘤變進行治療是預防發生宮頸癌的關鍵所在。對于宮頸上皮內瘤變, 其主要的治療方法有宮頸錐切術、宮頸環形電切除術(利普刀手術)、激光錐切術以及子宮切除術。治療宮頸上皮內瘤變Ⅱ、Ⅲ期的主要方法為宮頸錐切術, 其中宮頸環形電切術是目前臨床上使用的新型手術方式, 該術式操作簡便、誤診漏診率低、并發癥少, 故臨床上越來越重視對利普刀的使用[4]。本研究選擇在本院婦科住院治療的宮頸上皮內瘤變患者為研究對象, 分別進行冷刀錐切治療與利普錐切治療, 比較兩種治療方法的臨床療效, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇2014年1月~2017年1月在本院婦科住院治療的80例宮頸上皮內瘤變患者, 隨機分為觀察組與對照組, 每組40例。所有患者均經陰道鏡及宮頸細胞學檢查確診為宮頸上皮內瘤變, 且均為已生育婦女。觀察組年齡27~55歲, 平均年齡(40.2±7.3)歲, 宮頸上皮內瘤變Ⅱ級

28例, 宮頸上皮內瘤變Ⅲ級12例。對照組年齡26~53歲, 平均年齡(38.9±6.8)歲, 宮頸上皮內瘤變Ⅱ級27例, 宮頸上皮內瘤變Ⅲ級13例。兩組年齡、病情等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。本研究已通過倫理委員會審核, 且所有患者均在知情同意的情況下簽署知情同意書。

1. 2 治療方法 所有患者的手術治療均在月經后1周內進行, 在術前進行常規的心電圖、胸片、血常規、凝血功能、陰道清潔度檢查等檢查。觀察組患者采用利普錐切治療:患者取膀胱截石位, 進行常規消毒鋪巾, 將宮頸病變移行帶的位置標示出來;調整利普刀的功率至30~50 W后用環形電刀順時針方向勻速將病變組織切除, 其切除的范圍應在病變范圍外5 mm;術中若有出血, 則使用球形電極電凝進行止血, 將切下的病變組織常規送病檢。對照組患者采用冷刀錐切治療:對患者進行腰-硬聯合麻醉, 麻醉滿意后, 常規消毒鋪巾, 使用陰道拉鉤將宮頸暴露, 從而確定病變范圍, 然后再安置金屬導管導尿;在病變宮頸處做一錐形切口, 將病灶切除, 切除范圍為病變邊緣1 cm, 最后采用陳氏改良縫合法對切口進行縫合, 若有出血則及時止血。

1. 3 觀察指標及判定標準 觀察兩組患者的臨床療效、術中出血量、手術時間、住院時間、切口愈合時間及并發癥發生情況。臨床療效評價標準:術后以及術后6個月復查均沒有上皮內瘤變組織殘留則為治愈;手術后復查仍然殘留有上皮內瘤變組織則為殘留;手術后沒有上皮內瘤變組織的殘留, 但在術后6個月復查發現有上皮內瘤變則為復發。

1. 4 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件對研究數據進行分析處理。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用

t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

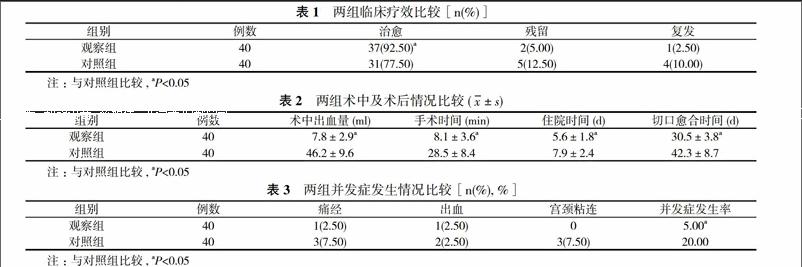

2. 1 兩組臨床療效比較 觀察組治愈率92.50%(37/40)明顯高于對照組的77.50%(31/40), 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組術中及術后情況比較 觀察組患者術中出血量、手術時間、住院時間、切口愈合時間分別為(7.8±2.9)ml、(8.1±

3.6)min、(5.6±1.8)d、(30.5±3.8)d, 均明顯優于對照組的(46.2±

9.6)ml、(28.5±8.4)min、(7.9±2.4)d、(42.3±8.7)d, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2. 3 兩組并發癥發生情況比較 觀察組并發癥發生率5.00%(2/40)明顯低于對照組的20.00%(8/40), 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3 討論

宮頸癌的發生是由最初的宮頸上皮內瘤變逐漸發展到早期浸潤癌, 最終發展至浸潤癌, 其發病是一個由量變到質變的持續發展過程, 發病率在女性惡性腫瘤中占第二位[5]。由最初的宮頸上皮內瘤變發展至宮頸癌需要的時間大約為endprint

10年, 因此及時、有效地對宮頸上皮內瘤變進行治療是預防宮頸癌的關鍵, 對于內瘤變組織應及時予以切除[6]。

冷刀錐切術是臨床上應用較早的一種手術治療方法, 該手術方法是一種相對傳統的手術方法, 對患者的機體造成的創傷較大, 手術風險較高, 且在進行該手術治療之前, 要對患者進行麻醉[7]。而利普錐切術借助的是電流與組織接觸, 組織形成阻抗, 從而使電能轉化為熱能, 在熱能所產生的高熱作用下, 細胞內的水分蒸發, 變成蒸汽波, 從而可以有效地對組織進行切割 [8]。利普錐切術可快速地對組織進行切割, 還能實現電灼止血, 術中的出血量少, 從而降低了手術風險, 并且在進行該手術時可以不麻醉或者只是進行局部表面麻醉, 對患者造成的損害更小, 具有更高的安全性。

本研究結果顯示:觀察組治愈率92.50%明顯高于對照組的77.50%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者術中出血量、手術時間、住院時間、切口愈合時間均明顯優于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組并發癥發生率5.00%明顯低于對照組的20.00%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。采用利普錐切治療患者的治愈率明顯高于采用冷刀錐切治療的患者, 可能是由于相比于冷刀錐切, 利普錐切具有更高的準確性, 可以將內瘤變組織切除得更干凈, 殘留的病灶更少, 甚至沒有殘留[9]。利普錐切切割速度快, 且利用的是熱切割, 切割的同時還能止血, 因此術中的出血量少, 可以有一個清晰的手術視野, 操作起來更方便, 故手術時間短。利普錐切可以不進行麻醉或者僅采用表面麻醉, 故對患者的傷害更小, 故恢復快, 切口愈合快, 住院時間短。采用利普錐切患者的痛經、出血、宮頸粘連發生率明顯低于冷刀錐切患者, 這與國內外研究結果基本符合。在Hillemanns等 [10]

的研究中, 以宮頸上皮內瘤變患者為研究對象, 分別采用冷刀錐切與利普錐切治療后發現, 采用利普錐切患者不良反應的發生率明顯低于采用冷刀錐切的患者。

綜上所述, 利普錐切治療宮頸上皮內瘤變的臨床療效明顯優于冷刀錐切治療, 其治愈率高、術中出血量少、手術時間短、切口愈合快, 且并發癥發生率低, 值得在臨床上推廣應用。

參考文獻

[1] 陳玉梅, 金黎, 陳惠琴. 不同宮頸錐切方法治療宮頸上皮內瘤變Ⅲ級的臨床療效評價. 中國民康醫學, 2014, 18(18):102-104.

[2] Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global Cancer Statistics, 2002. Ca A Cancer Journal for Clinicians, 2005, 55(2):74-108.

[3] 鄧勍, 古嶺梅, 古紫云, 等. 宮頸CIN患者138例臨床治療方式探討及療效分析. 中南醫學科學雜志, 2012, 40(4):400-403.

[4] Heinonen A, Gissler M, Riska A, et al. Loop electrosurgical excision procedure and the risk for preterm delivery. Obstetrics & Gynecology, 2013, 121(5):1063.

[5] 申萍. LEEP刀治療宮頸上皮內瘤變100例臨床觀察. 中國婦幼保健, 2011, 26(19):3037-3038.

[6] 楊琴, 史宏錦. LEEP治療宮頸上皮內瘤變156例臨床分析. 現代醫藥衛生, 2012, 28(22):3407-3408.

[7] Le T, El-Sugi R, Hicks-Boucher W, et al. Loop electrosurgical excision procedure for the treatment of cervical intraepithelial neoplasia: how much excision is enough? Journal of Obstetrics & Gynaecology the Journal of the Institute of Obstetrics & Gynaecology, 2013, 33(6):622-625.

[8] Hoppenot C, Stampler K, Dunton C. Cervical cancer screening in high-and low-resource countries: implications and new developments. Obstetrical & Gynecological Survey, 2012, 67(10): 658.

[9] 劉小英. Leep治療宮頸上皮內瘤變128例臨床分析. 中外醫療, 2010, 29(10):93-94.

[10] Hillemanns P, Kimmig R, Dannecker C, et al. LEEP versus cold knife conization for treatment of cervical intraepithelial neoplasias. Zentralblatt Fur Gynakologie, 2000, 122(1):35.

[收稿日期:2017-08-25]endprint