新政府補助準則的亮點及其對企業納稅的影響

(副教授)

新政府補助準則的亮點及其對企業納稅的影響

王建華(副教授)

修訂后的《企業會計準則第16號——政府補助》從經濟業務的實質出發,新增了對政府補助特征的描述,明確了政府補助與營業收入的區分、其他收益與營業外收入的區分,引入了凈額法,使得政府補助的會計核算更加科學,更符合會計實務的需求,有利于企業提高財務報表列報質量和會計信息透明度,更好地適用稅收優惠政策。

政府補助;會計處理方法;其他收益;凈額法

2017年5月23日,財政部印發了新修訂的《企業會計準則第16號——政府補助》(以下簡稱“新準則”),并自6月12日起施行。2006年舊準則發布實施后,企業取得的來自政府的經濟資源種類越來越多,性質越來越復雜,會計處理越來越困難,對企業的財務成果列報和稅收優惠政策適用帶來了一定的負面影響。為滿足會計實務操作的需要,提高財務報表列報質量和會計信息透明度,引導企業更好地適用稅收優惠政策,并與國際會計準則持續趨同,財政部適時修訂了政府補助準則。

一、新準則的亮點

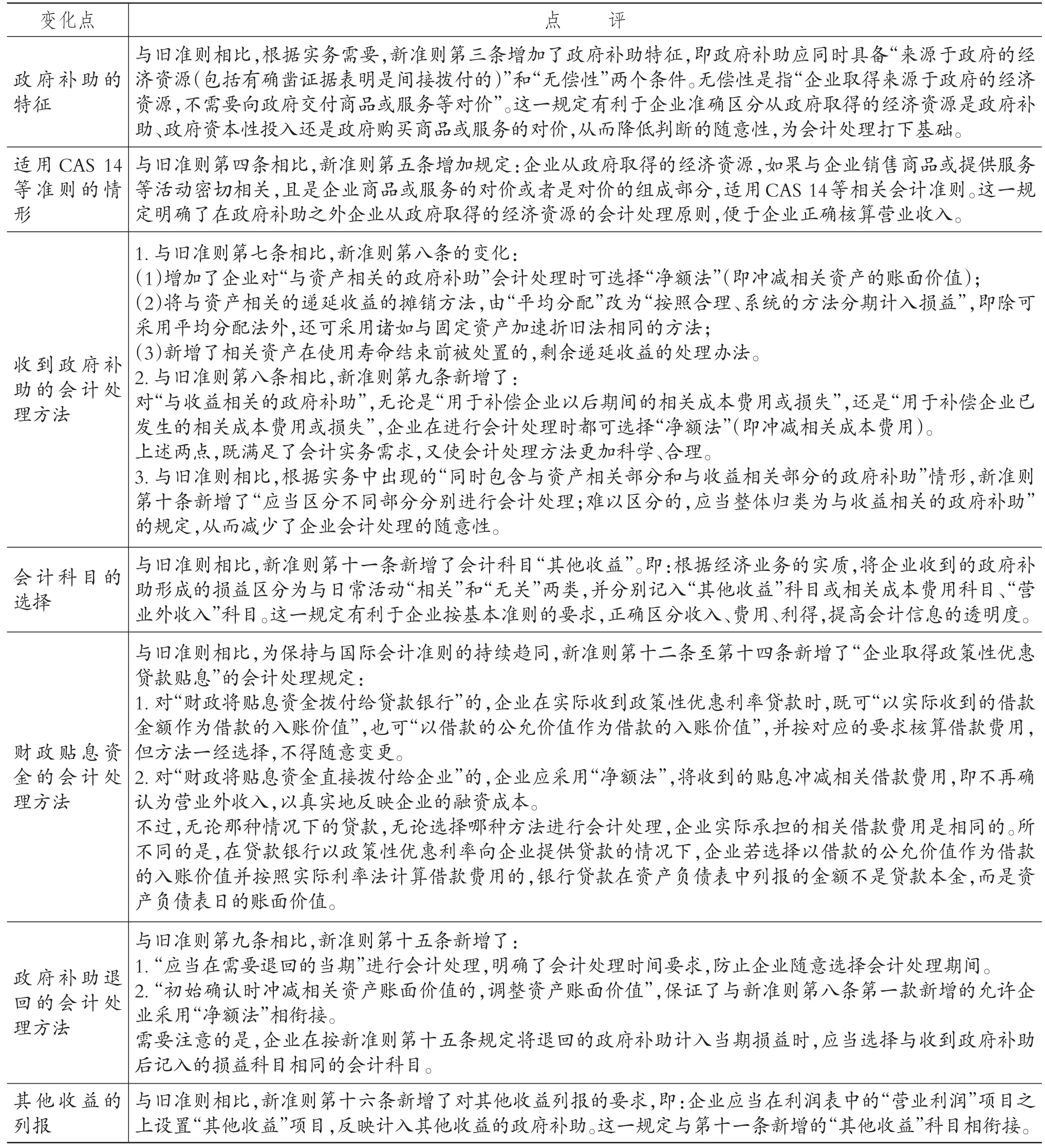

1.對新準則修訂補充內容的點評。與舊準則相比,新準則做了多處修訂補充,并新增了有關政府補助特征的描述和財政貼息資金會計處理的內容,詳見下頁表。

從表中內容可以看出,新準則的亮點主要有政府補助與營業收入的區分、凈額法的引入、其他收益與營業外收入的區分。

2.正確區分政府補助與營業收入,提高營業收入核算的準確性。為支持產業升級和新興產業發展,推進供給側結構性改革,政府通過財政轉移給企業的經濟資源,有些是購買企業的商品或服務,與企業銷售商品或提供服務等活動密切相關,屬于企業銷售商品或服務的對價或對價的組成部分。這些經濟資源不符合政府補助的無償性要求,然而舊準則沒有明確規定應當如何對其進行會計處理,雖然《可再生能源電價附加有關會計處理規定》(財會[2012]24號)和《財政部關于做好執行企業會計準則的企業2012年年報工作的通知》(財會[2012]25號)中有作為營業收入核算的條款,但很多企業不敢比照處理。

例如,甲上市公司受政府委托進口某種特殊材料,再按國家限定的銷售價格銷售給國內生產企業生產產品。甲公司的進銷差價損失由財政予以返還,返還金額以加權平均采購成本加上一定比率的銷售毛利、減去銷售價格的差額,再乘以銷售給生產企業的數量計算。這筆返還款項顯然不具備“無償性”,屬于甲公司銷售進口材料對價的組成部分,但甲公司通常都將其計入營業外收入,從而導致了公司經營業務負毛利和較大金額的營業外收入,使企業的經營成果列報和實際情況不符。因此新準則第五條新增了從政府取得的經濟資源適用《企業會計準則第14號——收入》(CAS 14)等準則的情形,從而將政府補助與營業收入嚴格區分開來。自此,企業對其來源于政府的經濟資源,應根據新準則第三條和第五條的規定,從形式和實質上進行詳細分析判斷,按實質重于形式的要求,將確定符合政府補助的部分按新準則進行會計處理,將確定符合CAS 14等準則的部分確認為營業收入,從而準確地反映企業真實的營業收入。

3.正確區分總額法與凈額法,提高相關資產、營業成本項目核算的準確性。新、舊準則都將政府補助劃分為“與資產相關的政府補助”和“與收益相關的政府補助”兩類,但舊準則只允許企業采用總額法進行會計處理,而新準則允許企業采用總額法或凈額法進行會計處理。所謂總額法,就是將政府補助全額確認為收益;所謂凈額法,就是將政府補助作為相關資產的賬面價值、相關成本費用或損失、相關借款費用的扣減。引入凈額法是為了使我國會計準則與國際會計準則趨同,便于企業按照經濟業務的實質進行會計處理,以真實地反映企業實際的相關資產折舊、相關成本費用、相關借款的融資成本,從而提高相關資產和營業成本項目核算的準確性。當然,企業按照會計準則的規定,對某項政府補助選擇總額法或凈額法后,應當對該項業務一貫地運用該方法,不得隨意變更。

新、舊準則變化內容點評表

4.正確區分其他收益與營業外收入,提高其他收益核算的準確性。政府補助的無償性決定了其應當被最終計入損益而非被直接計入所有者權益。但由于損益分為營業利潤和營業外收支兩部分,這就產生了政府補助是計入營業利潤還是營業外收入的問題。舊準則通過相應的《企業會計準則講解(2010)》要求企業將收到的政府補助最終都計入營業外收入。但是在實務中,企業收到的政府補助大多數都與企業的日常活動(日常活動的定義參見CAS 14)相關,即大多數都屬于營業利潤范疇,一律計入營業外收入的規定不利于企業(特別是上市公司)準確列報其日常活動經營成果,尤其是上市公司的“基本每股收益扣除”指標列報,給投資者的分析決策帶來了很大的影響。因此,新準則第十一條規定,企業收到的政府補助確認為收益的,應判斷是否與日常活動相關:相關的,除沖減相關成本費用外,應計入其他收益;不相關的,才可計入營業外收支。從而使企業得以準確核算其他收益和營業外收益。

從上述分析可以看出,新準則將舊準則籠統確認為營業外收入的政府經濟資源分別還原至其他相關項目,因此,新準則的實施將正面影響企業財務報表相關項目及相應的財務指標(如營業收入、營業利潤、營業外收入、所得稅費用、資產總額、負債總額、基本每股收益、基本每股收益扣除等)的列報,有利于取得政府經濟資源的企業更加科學、合理地反映其真實經營狀況和經營成果,解決了舊準則使企業成本費用或損失、營業外收入同時虛增導致資產、收入、成本費用、利潤失真的問題,避免了利潤表中營業利潤虧損和較大金額營業外收入同時出現的尷尬狀況。尤其是各類上市公司和正處于IPO過程中的公司,其“基本每股收益扣除”指標將更加客觀、真實,從而使會計信息更加公允、可靠。如前述甲公司,若按舊準則核算收到的政府財政返還款,則其利潤表中營業利潤將為負數,雖然每股收益為正數,但“基本每股收益扣除”指標將為負數,這樣就不能真實地反映企業的實際經營情況。

更為重要的是,新準則將從政府取得的經濟資源按經濟業務的實質賦予多渠道的會計處理方法,這會使科技創新先導型企業和依靠科技創新促進行業技術發展的企業放下“營業外”的包袱,更好地享受稅收優惠政策,為未來而創新,更好地體現其內在價值,提升核心競爭力;同時還將促進更多優秀科技創新型企業承擔科技創新攻關項目,形成政府和企業促進科技創新的良性互動。

二、新準則對企業納稅的影響

新準則實施后,對企業納稅的影響仍涉及兩個方面:一是對企業取得的來源于政府的經濟資源本身適用稅收政策的影響;二是會計處理結果對納稅的影響。由于自新準則發布到現在,相關的稅收政策沒有發生變化,即除符合《關于中央財政補貼增值稅有關問題的公告》(國家稅務總局公告2013年第3號)、《關于財政性資金、行政事業性收費、政府性基金有關企業所得稅政策問題的通知》(財稅[2008]151號)和《關于專項用途財政性資金企業所得稅處理問題的通知》(財稅[2011]70號)規定不繳納增值稅、企業所得稅的外,企業取得政府的經濟資源,在當期均應按規定繳納相應的增值稅、企業所得稅。因此,下面主要分析第二個影響。

1.對遞延所得稅資產的影響。與舊準則相比,由于新準則允許企業選擇凈額法將收到的政府補助(扣除應交的增值稅)沖減相關資產賬面價值,或沖減相關借款費用,使得相關資產的期末賬面價值小于計稅基礎,產生了可抵扣暫時性差異,即在收到政府補助的當期增加了遞延所得稅資產。在后續期間,企業應按《企業會計準則第18號——所得稅》的要求,在相關資產使用壽命內,按期轉回遞延所得稅資產。

2.對適用企業所得稅優惠政策的影響。與舊準則相比,由于新準則規定企業適用CAS 14的情形,允許企業選擇凈額法進行會計處理,要求企業采用合理、系統的方法攤銷與資產相關的政府補助確認的遞延收益,要求企業將與日常活動相關的政府補助計入其他收益或沖減相關成本費用,要求企業將直接收到的財政貼息沖減相關借款費用,使得企業的營業收入可能增加,或者收入總額可能減少,相應地主營業務收入占收入總額的比例可能提高,從而使得企業可以更好地適用企業所得稅優惠政策。

(1)有利于企業享受西部大開發戰略稅收優惠政策。根據《關于深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》(財稅[2011]58號),在2020年年底前,符合條件的企業若主營業務收入占收入總額70%以上的,減按15%的稅率繳納企業所得稅。然而按照舊準則的規定,西部地區企業取得的來自政府的經濟資源屬于企業銷售商品或提供服務對價范疇,或與企業日常活動密切相關的,諸如新能源汽車價格補貼、財政撥款、稅收返還、財政貼息等,被核算為營業外收入,因而造成了主營業務收入虛減、營業外收入虛增,使企業可能滿足不了“主營業務收入占收入總額70%以上”的條件,從而使企業不能享受相應的稅收優惠政策而增加了稅負。顯然,新準則解決了營業外收入虛增的問題,為西部地區企業發展乃至整個地區的經濟發展、“一帶一路”的建設提供了制度支持。

(2)有利于企業享受廣東橫琴、福建平潭、深圳前海自貿區稅收優惠政策。根據《關于廣東橫琴新區、福建平潭綜合實驗區、深圳前海深港現代化服務業合作區企業所得稅優惠政策及優惠目錄的通知》(財稅[2014]26號),在2020年年底前,符合條件的企業若主營業務收入占收入總額70%以上的,減按15%的稅率繳納企業所得稅。同理,新準則有利于企業享受這一稅收優惠政策。

(3)有利于企業享受業務招待費和廣告業務宣傳費稅前限額扣除政策。根據現行企業所得稅政策規定,企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰;企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出,除另有規定外,不超過當年銷售(營業)收入15%的部分準予扣除,超過部分,準予結轉以后納稅年度扣除。因此,對于從政府取得的經濟資源屬于企業銷售商品或提供服務對價范疇的企業,由于按新準則規定從原計入營業外收入改為計入營業收入,有可能因扣除限額提高而增加了業務招待費和廣告業務宣傳費的稅前扣除金額,從而降低了稅負,增加了企業的稅后利潤。

除上述三類情況外,還有個別與銷售(營業)收入指標相關的企業所得稅優惠政策,如國家需要重點扶持的高新技術企業減按15%的稅率征稅,輕工、紡織、機械、汽車等四個領域重點行業企業新購進的固定資產允許縮短折舊年限或采取加速折舊方法,集成電路生產企業的生產設備可適當縮短折舊年限等。很顯然,對于取得政府的經濟資源屬于銷售商品或提供服務對價范疇的企業而言,新準則的實施有利于其更好地適用相應的稅收優惠政策。

需要注意的是,企業取得的除中央財政補貼(免繳增值稅)外的來源于政府的經濟資源是否要繳納增值稅,在實務中歧義頗大,各地稅務機關也是有征稅或不征稅兩種做法。產生歧義的源頭是《增值稅暫行條例》和《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2016]36號)附件1《營業稅改征增值稅試點實施辦法》對“銷售額”的規定不同,前者明確的是“向購買方收取的全部價款和價外費用”,后者明確的是“發生應稅行為取得的全部價款和價外費用”。特別是對《關于中央財政補貼增值稅有關問題的公告》(國家稅務總局公告2013年第3號)的解讀,強調了“價款支付方”不同于“購買方”,卻未明確公告只適用于銷售貨物,加大了歧義。

稅務機關確定征稅與不征稅時考慮的是相應的執法風險,征稅的風險在于納稅人取得來源于政府的經濟資源名目繁多,且支付方與購買方不是同一人,難以與增值稅政策規定相符。不征稅的風險在于:①不屬于“中央財政補貼”;②納稅人的銷項稅額與抵扣的進項稅額不匹配;③對類似的納稅人來說不公平。據筆者了解,目前國家稅務總局相關業務部門已經注意到增值稅政策的前后不一、實務中存在的歧義和征稅與不征稅的執法風險,可能很快會出臺新的規定予以明確。因此,取得政府經濟資源的納稅人一方面要與主管稅務機關積極溝通,降低稅務風險,另一方面要密切關注政策變化情況。

財政部會計司編寫組.企業會計準則講解(2010)[M].北京:人民出版社,2010.

中國注冊會計師協會.注冊會計師全國統一考試輔導教材——會計[M].北京:中國財政經濟出版社,2017.

李承香.與資產相關的政府補助涉稅處理簡便方法[J].財會月刊,2014(3).

朱尚華.政府補助收入的會計處理和稅務籌劃[J].財會月刊,2013(19).

柴雯春.政府補助準則修訂對企業享受稅收優惠政策的影響[J].經濟縱橫,2017(7).

F234

A

1004-0994(2017)34-0110-4

國家稅務總局稅務干部進修學院,江蘇揚州225007