一滴西施淚,幻化琉璃情

文/夜 玉

一滴西施淚,幻化琉璃情

文/夜 玉

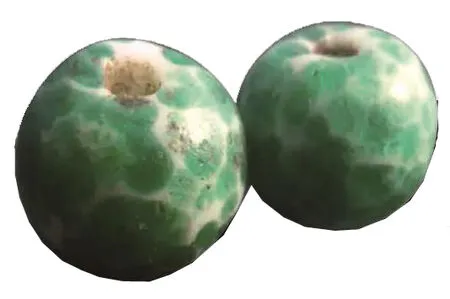

◎ 戰漢蜻蜓眼古琉璃珠

或許是來自天公派遣的使者,見證著中國歷史上每一個盛世的歌舞升平。或許在紛擾的亂世早已迷失了自己這份神秘的美麗,但都不會因時間的流逝而消亡,并與華夏文明緊密相連,在歷史上演繹出與和氏之璧齊名的隨候之珠的動容故事,見證范蠡與西施的愛情傳說……在絢麗的中國文化上添上濃墨重彩的一筆。

美麗傳說

藏友老萬喜愛琉璃制品,特別鐘情于老琉璃的收藏。說起老琉璃,他告訴筆者,琉璃,有一個美麗的傳說:琉璃是西施眼淚幻化出的精靈,色艷而不浮,身堅而心脆,歷經煉獄般考驗之后在熾烈的高溫中開始蛻變,在電光火石中孕育出新的生命。

琉璃相傳是公元前493年范蠡督造王者之劍時所發現的。范蠡以為這種物質是天地陰陽造化所能達成的極致,于是將其隨劍一起敬獻給越王。越王感念鑄劍之功,原物賜還,還將這種神奇的物質命名為“蠡”。之后范蠡遍訪能工巧匠,將“蠡”打造成一件精美的首飾,作為定情之物送給了西施。相傳這就是世界上最早的琉璃。同年戰事起,越大敗。西施被迫前往吳國和親,離別時將“蠡”送還。傳說中,西施的眼淚還滴在這“蠡”上,天地日月為之所動,至今還可以看見西施眼淚在其中流動,后人稱之為“流蠡”,今天的“琉璃”就是這個名字的諧音,并由此演變而來的。

在老萬看來,琉璃的出現也許是一種偶然,也許是國之重器的延續,既承接先古哲人對禮儀文化的寄托,也能讓權貴彰顯出顯赫身份。老萬說,琉璃的魅力在于難以捉摸的變幻,表現出一個文明古國獨有的哲學思想,令人心馳神往。

◎ 甘肅地區出土戰國時期向前琉璃珠

獨一無二

筆者查閱資料得知,琉璃,古代稱為“琉琳”、“流離”,是在中國傳統玻璃工藝基礎上發展起來的特種工藝美術品。根據《廣雅》和《韻集》的記載,在相當長的一段時間內,“琉璃”是用火燒的玻璃質珠子以及其他一些透明物質的統稱 ,也稱“料器”。以前常用來仿翡翠、瑪瑙、碧璽等玉石。“琉璃”還稱為“古玻璃器”,但是又不同于現代的玻璃,因為現代的玻璃煉制材料石英和螢石,含有輕金屬鈣和納等。而上古的玻璃煉制材料是水晶加金屬,是含鉛和鋇等其它金屬的。這是琉璃和玻璃的主要區別。

從上文所說的傳說及其制作工藝就可看出,琉璃是天工人事合而為一,才能成就得了的。一般提起琉璃來容易讓人聯想到古代宮殿寺廟屋頂上的瓦。白樂天《長恨歌》中有一句“鴛鴦瓦冷霜華重,翡翠衾寒誰與共”,從這當中我們可以讀見這樣的信息:唐時宮殿里已有琉璃的存在了。鴛鴦瓦即為琉璃制品,是指用各種顏色的人造水晶(含24%的二氧化鉛)為原料,采用古代青銅脫蠟鑄造法高溫脫蠟而成的水晶作品。其色彩流云漓彩、美輪美奐;其品質晶瑩剔透、光彩奪目。這個過程需經過數十道手工精心操作方能完成,稍有疏忽即可造成失敗或瑕疵。

在老萬看來,琉璃中的氣泡是在琉璃原料煅燒過程中自然形成的,這使得每件老琉璃都是獨一無二的,沒有兩個一模一樣的琉璃產品,這是現代玻璃或水晶制品永遠取代不了的特性。在愛好琉璃的人眼里,琉璃不僅僅是一件物品,而且是有生命的。因為這些氣泡,琉璃仿佛在呼吸,而且這些氣泡也使得琉璃更具表現力,在光照下能發出炫目的光彩。

◎ 戰國 琉璃谷紋環 1977年湖南益陽赫山廟出土

◎ 戰國 仿玉青白谷紋琉璃璧 長沙梅子山墓出土

◎西漢 綠色琉璃璧 合浦牛嶺2號墓出土

彌足珍貴

老萬說,我國制造琉璃的歷史源遠流長,在出土的西周文物中已經有原始的玻璃管珠。到了戰國至漢代,工匠對爐溫的把控已趨穩定,琉璃的質量得到保證。而在造型藝術上,秉承當時的社會風氣,這一時期的琉璃器物制作嚴謹、端莊大方,無論從技術還是藝術角度來看,都是我國琉璃的首個巔峰時期,尤顯珍貴。

老萬說,其實很好理解,老琉璃珍貴主要是因其有兩個方面的原因:

一是因為老琉璃材料的特殊性、工藝極具復雜性與高難度。老琉璃的制作工藝相當復雜,火里來、水里去,要幾十道工序才能完成,老琉璃的精品制作,相當費時,有的光制作過程就要十幾二十天,而且主要依靠手工制作。當中對各個環節的把握相當困難,其火候把握之難更可以說是一半靠技藝一半憑運氣,成品率相當低。更關鍵的是,老琉璃不像金銀制品可再回爐重制,也就是說一旦出現一點點問題,十數天、幾十道工序,多少人的努力就立刻付諸東流,因此其成本非常高。

二是因為老琉璃的文化內涵。中國出土的戰國時期琉璃珠里面,有一種同時擁有兩種不同工藝的“蜻蜓眼”,這些珠子一些是通過貿易進入中國,一些是由中國人根據外來紋飾加工而成。由于這些早期鑲嵌玻璃珠都只出現在貴族大墓中,說明其非常珍貴,只有少數貴族才能擁有。貴族的專寵直接促使當時的匠人開始仿制蜻蜓眼,這說明西方對眼睛崇拜的文化對中國文化產生了影響,同時也證明東西方文明的交流比起“絲綢之路”帶來的東西方文明溝通早了很久。老琉璃,不僅僅是一種材質,也是一種古老的文化傳承。

◎ 戰國琉璃管

◎ 漢代 琉璃項鏈 新疆阿克蘇出土

收藏新貴

據老萬介紹,公元前5千年前左右,兩河流域就已開始把玻璃用作釉面涂料。到了公元前1500年左右,兩河流域北部出現了由玻璃制成的器皿。之后,玻璃制作技術很快傳到了埃及等地,玻璃制器皿也隨之大量出現并開始在區域地區進行交易,但古代埃及與地中海沿岸地區的玻璃以鈉鈣玻璃為主,直到19世紀后期才出現含氧化鋇的玻璃。在中國,至少在西周晚期已經能夠制造玻璃。與西方不同,中國古人在熔解石英砂中添加的助燃濟是含有鉛鋇的礦物質,從而是完全不同的兩種工藝,在西周至魏晉時期的中國自制玻璃中鉛鋇的含量都較高。

我國有3000多年的琉璃發展史,雖因受玉器、陶瓷等行業的影響未發展成主流,卻因其鮮明的民族特征與獨特的藝術風格在世界玻璃史上深受矚目。近年來,國內多家以玻璃為主題的博物館相繼問世,各大拍賣公司的圖錄里關于古法琉璃的專題逐年增加,有的老琉璃制品甚至拍出令人咂舌的高價,藏家對古琉璃的關注度也越來越多,不難看出琉璃收藏的一種趨勢。

在老琉璃的世界,有流動的色彩,燦爛的文化。面對這些五彩斑斕,世人唯有感嘆:只有我們想不到的色彩,沒有古人做不出的琉璃。

◎西漢 琉璃杯 滿城劉勝墓出土

◎極品鳳眼甩彩老琉璃,大尺寸的存世量相當稀少◎極品鳳眼甩彩老琉璃,大尺寸存世量相當稀少

◎青蛙皮老琉璃,也稱之為白玉點翠,市面上仿品很多,真品難覓◎青蛙皮老琉璃,也稱之為翠,市面上仿品很

◎海藍色琉璃珠

責任編輯 陳 藝