組織化鏈接:城市社區協同性治理的有效實現形式

——基于北京市海淀區建材東里社區的案例研究

任 路,田馨灤

(華中師范大學 中國農村研究院,湖北 武漢 430079)

組織化鏈接:城市社區協同性治理的有效實現形式

——基于北京市海淀區建材東里社區的案例研究

任 路1,田馨灤2

(華中師范大學 中國農村研究院,湖北 武漢 430079)

隨著城市社會經濟的發展,社區社會組織日益成為城市社會治理當中承接基層政府職能、增強社區自治的重要載體,但是,當前社區社會組織在參與社區治理中仍然面臨行政化管理過度、公共參與意識淡薄、資源獲取能力較弱等問題。為此,北京市建材東里社區以社會組織為鏈接點,通過適度行政化扶持、層級劃分以及資源共享的整合模式,嘗試解決社區社會組織參與社區治理的現實問題,初步實現了多元主體在社區治理中的有機融合,為新時期社區協同治理提供了可行的路徑模式。

協同治理;社會組織;社區治理創新

城鄉社區是社會治理的基本單元,中共中央、國務院《關于加強和完善城鄉社區治理的意見》指出,要增強社區居民參與能力,提高社區居民議事協商能力。伴隨著我國政府的治理轉型及社會公共需求的日益增加,社會組織逐漸興起,成為反映居民訴求、擴大民眾有序參與社區治理的基本形式,是承接政府職能、增強社會自治的重要載體[1],也成為社區治理的重要依托。但長期以來,基層社區社會組織面臨著自主建設空間小、公眾參與意識弱、社會資源協同難的發展瓶頸,無法真正發揮社會治理能力,那么,社會組織在參與社區協同治理過程中,應如何實現多元主體的良性互動和協同共治?本文將結合實地調研獲取的經驗研究材料以及案例,對社區社會組織如何實現社區協同治理的模式和路徑進行分析探討。

一、社區社會組織在社區協同治理中的價值與困境

協同治理是指多元權利主體共同參與構成一個開放有序的整體協作系統,通過相互協調實現力量的整合與增值,從而達到維護社區共同利益、優化社區公共秩序、提供優質公共服務的目的,實現社區高效治理的活動[2]。多元治理主體參與成為協同治理的顯性特征之一,社會組織、居民、志愿者等社區行動參與者,通過與政府的協商與合作,建立起多種多樣的協作伙伴關系,進而共同決定和處理社區公共事務,社會力量的不斷發展壯大正是協同治理得以孕育的必然。社會組織因其邊界模糊、結構靈活、手段多樣、包容性強、成員異質性高等特點,成為協同治理的當然角色[3]。推動社會組織參與協同治理,構建多元主體合作治理關系,提升居民自治和自我服務能力,成為當今社區治理發展的重要趨勢。

社會組織在社區治理中的協同作用,已經受到了一些學者的不同程度的關注。有學者基于公共服務視角認為,社區社會組織能夠滿足社區居民日益增長的多樣化、個性化、多層次性的物質和精神生活需求,彌補政府失靈和市場失靈的不足,是社會管理創新實踐中社會組織參與協同治理的必然邏輯[4][5];有學者基于促進多元主體參與治理角度考察,指出社會組織對于全社會的組織化程度提高,不同利益群體的利益表達和公民政治參與的有序化[6],同時對政府和社會的協商、合作與良性互動關系的形成具有根本意義[7];有學者提出協同治理模型,從協同作用發揮的動因、過程、結果三個方面建立統一性的解釋框架,從中揭示社會組織在社會管理中的協同作用[8]。社會組織的協同治理機制是對社區治理的又一次積極創新實踐,其積極作用已經毋庸置疑,然而社會組織在社區協同治理的發展中也有很多現實困境。

一是行政化色彩過濃導致社會組織自治能力萎縮。目前許多社會組織為了方便合法地位的取得,不得不采取掛靠黨政機構的方式,成為黨政機構的附屬組織,其獨立性和自主性受到嚴重影響[9]。政府在社會治理中沒有做到很好地讓渡權力空間,沒有科學定位政府的角色和職能,居委會名義上是自治組織,但實際運行中與社會組織職能混淆、錯位,以致社區治理有著濃厚的行政色彩,導致社會組織的自治特性不充分,居民的自治地位也未得到應有的重視[10][11]。

二是成員原子化生存導致公共參與意識不足。城市社區治理存在的問題主要表現為社區居民參與意識淡薄,社區中介組織力量薄弱[12]。目前城市社區成員呈現原子化狀態,沒有組織化鏈接,成員參與社區治理就成了一紙空談。社區居民的公共參與程度較為有限,大多數社區的治理狀態還是在行政體制的“高度”熱情與基層群眾較普遍的冷漠中形成了較強的張力[13]。作為社區治理參與主體之一的個體公民逐漸喪失了對社區公共事務的關注與參與熱情[14]。

三是封閉性過強導致資源獲取能力不足。社會組織作為公民自主組建的自治性、志愿性組織,一方面沒有國家強制力做后盾,不能依靠稅收供養,另一方面不以盈利為宗旨,不能靠利潤供養,它必須依靠吸取社會資源發展[15]。但長期以來,基層社區處于封閉狀態,社區內部各組織、社區之間和社區與社會之間難以實現資源共享。基層社會組織生長需要多方面資源,目前社會組織的持續發展面臨資源不足的困境[16]。社區社會組織遭遇資源瓶頸,發展受到限制[17]。陳蓓麗指出社會組織的培育和發展目前面臨的最突出的問題就是資源不足[18]。

如上所述,以往將社會組織培育置于社區協同治理中進行考察的研究中,鮮有針對現階段社會組織的發展問題進行綜合分析的。本文以北京市海淀區西三旗街道建材東里社區“愛心有你互助社”為案例,圍繞社會組織在社區協同治理中發揮的核心功能進行分析,闡明其以社會組織為鏈接點,通過適度行政扶持、激發居民參與治理、疏通社區和社會資源壁壘,從而實現政府、社區和社會等多元主體協同共治的路徑模式,為新時期社區治理提供創新形式范本。

二、組織化鏈接:社會組織參與社區協同治理的實踐過程

作為大都市區腹地的基層社區,建材東里社區位于海淀區西三旗街道東北部,地處海淀區與昌平區城鄉接合部,面積0.168平方公里。社區為新式商品房和老式回遷承租房組成的低密度板式混合型住宅小區,人口總數4218人,流動人口數1882人。社區具有外地人員購房多、老年人多、居民服務需求多樣化的“三多”特點。鑒于居民公共服務多樣化的復雜需求,社區創新服務載體,培育發展社區社會組織“愛心有你互助社”。

(一)社會組織鏈接點的形成

調動多層次居民的參與熱情,提高社區社會組織在社會服務管理中的協同能力,發揮其在保障改善民生、提供公共服務、加強社會管理、完善社區自治等方面的作用,是建材東里社區培育發展社區社會組織“愛心有你互助社”的初衷。2013年1月,居委會在社區居民代表務虛會上提出了組建社區社會組織實施方案,獲得與會代表的一致通過,決定培育發展社區自己的社會組織“愛心有你互助社”。

1.適度行政化扶持

建材東里社區小區樓院大部分建于20世紀90年代初,公共配套設施極其匱乏,社區文體愛好者練舞甚至要以地下室為活動場地,社區公共活動用地不足一直困擾著社區的建設與發展。為了開辟活動場所,讓組織有地可用,區政府在建材東里社區投資改建了280平方米閑置用房,開辟出舞蹈室、圖書室、老年棋牌室等活動空間,滿足居民活動基本場地需求,給予了“愛心有你互助社”建設的空間,改變了居民活動無處可覓的困境,以文化活動室為載體,實現了特色活動天天有、主題活動月月有、系列活動季季有。除了提供場地,西三旗街道政府采用購買社工服務的方式,聘請社工為社團提供專業指導,提升活動水平。例如,健身舞蹈分社每周接受兩次專業的舞蹈培訓,使其舞蹈水平獲得質的提升,多次在街道組織的活動中獲得金獎。同時政府為社區組織提供了政策支持,2014年,建材東里社區與西三旗街道社會治理創新園孵化器簽訂社會組織入駐協議,由“愛心有你互助社”主辦的“心系空巢老人、情暖孤殘家庭”和“圓夢在社區”的公益服務項目得以立項實施。

對社會組織而言,一定程度的行政化有利于社團的發展,沒有政府的支持,社團的發展空間將大幅度縮小,其資源獲取能力將會受到極大限制,如果予以合理規劃,則能實現政府、社團與社會之間達成良性合作態勢[19]。近年,北京市政府加大了培育扶持社會組織的力度,營造了有利于社會組織發展的法治環境和政策環境。特別是《北京市社會建設專項資金管理辦法》的出臺,將適合由社會組織提供的公共服務和解決事項交由社會組織承擔,為社會組織發揮作用提供空間,社區社會組織迎來了借力快速發展的機遇。

2.建立層級式分社制度

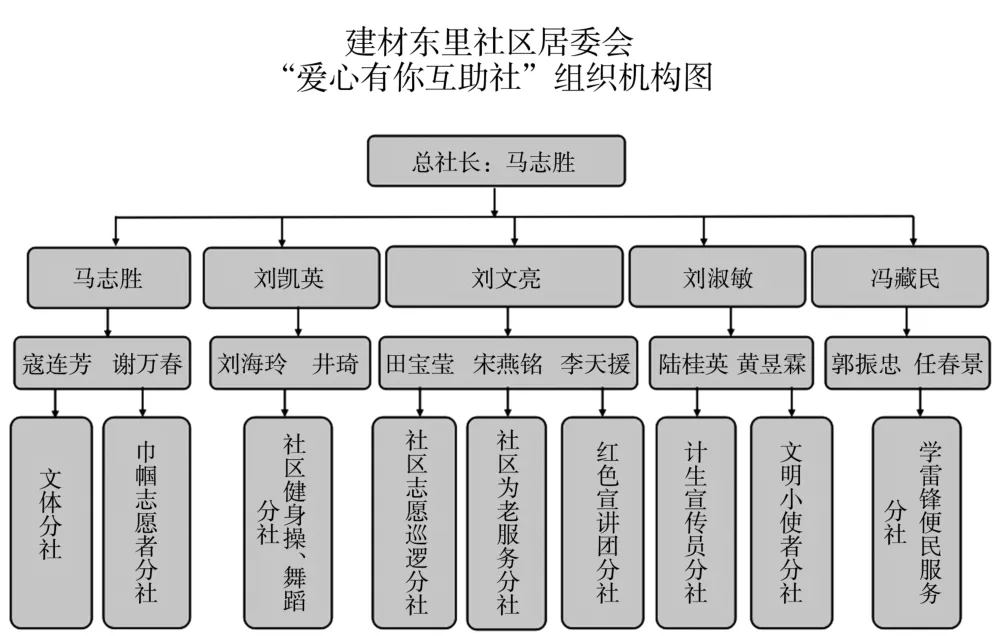

建材東里社區“愛心有你互助社”,以招募形式,根據居民興趣和專長,組建不同類型的社會組織。截至2017年,共有246名會員加入到社區健身操舞蹈分社、學雷鋒便民服務分社、巾幗志愿者分社、社區紅色宣講團分社、計生宣傳員分社、社區志愿巡邏分社等9個分社中。互助社設置“總社—分社—隊”的層級式組織體系,在總社的統領下,各分社自主制定內部規范,依章理事,保障了基層社區治理的有效運行。在分社長的任命上,社團組織通過采取“以熟帶生”的辦法,挖掘有權威、敢說話、負責任的意見領袖,擔任社團領頭人,引導社會組織發展。總社長則在分社長的民主選舉中產生。在內部規范管理上,互助社自主制定《建材東里社區愛心有你互助社志愿者服務制度》,依規定期開展會議、活動等,如每月15日互助社召開組織例會。

在組織活動聯絡方面,創建“非常1+3”科技服務品牌,以社區一站式服務為依托,充分利用社區短信平臺、微信群等電子服務平臺,突破時間和空間限制,為居民提供全方位服務,通過拓展和豐富自治過程中的參與途徑,避免了既往參與對象老齡化的不足,使更多青壯年社區居民以更便捷更靈活的方式獲取社團組織信息,參與到社區各類活動中。通過合作動員,減少了其在基層運轉的阻力,大大提升了社會組織在基層社區的動員能力和認同合法性。

“愛心有你互助社”組織機構圖

正如馬克斯·韋伯所言,社會團體不能失去其內在的自主性[20]。層級化的社團管理制度和民主化的管理制度,是目前社會組織內部管理的創新。在成熟的組織治理結構中,社團組織的內部管理及對外聯結功能往往是通過科層化的組織結構分工來實現的[21]。通過層級化的制度,建材東里社區目前開展活動,都只需與社長溝通即可,志愿者的調配、組織、服務等均由各分社自行安排,提升了社團組織的組織化程度,有利于民主管理的開展和落實。

3.吸納外部資源

建材東里社區的社會組織資源開放體現在兩方面:一是擴大參與面,形成規模效益。“愛心有你互助社”破解傳統社會組織的地域壁壘,依托本社區場地、設施等資源,吸引其他社區有相同志趣的居民參與,發揮了資源的規模效應。比如互助社下的樂隊成員中,外來社區居民占70%以上。二是吸取社會力量,打通發展線。根據居民的多元需求,互助社通過吸取社會力量,提升組織的服務能力。互助社廣泛聯合駐區單位與金隅藝術團、央廣老年之聲藝術團、街道京劇社、北京義工聯盟等專業演出團隊合作舉辦豐富多彩的群眾性文化活動。同時借助拓展社區資源的契機,與北京交通大學和中國人民大學培訓學院的青年志愿者結成志愿聯盟,邀請清河少年宮的專業教師、火箭軍部隊的專業政工干部、大學生志愿演講團隊、北醫三院的知名專家到社區參與公益服務,拓展了社區社會組織的服務形式與內容,壯大了社會組織志愿者隊伍。

從實踐效果來看,資源開放對于社區社會組織發展起到了良好的促進作用。以社會組織為鏈接點,架起資源與服務的“進出口”橋梁,將外部良好的資源與服務引進社區,為社區社會組織提供優質資源,吸引優質人才,同時積極鼓勵社區社會組織參與外部項目競爭,實現自身的資源和服務的“走出去”。

(二)社區多元主體的共治格局

現代社區治理結構的根本特征在于通過政府、社會組織和公民個體的共同參與,以互動、協商與合作的方式推進社區公共事務與服務產品供給,進而達到多元主體對社區的共治[22]。西三旗街道建材東里社區探索出了以社會組織為鏈接點,改變了傳統行政命令式的社區管理模式,實現區街政府、社區居委會、社區居民、社區社會組織、社工機構等多主體密切配合,打造了基層社區協同治理的社區范本。

1.政府讓渡治理空間

傳統意義上,以政府和居委會為主導的自上而下的管理模式,多是單線條或單向度的,缺乏協同性和互動性,社區社會組織難以參與,基層社區治理缺乏動力來源。西三旗街道建材東里社區在探索過程中,區街政府一方面通過給予社會組織活動空間為其提供生長土壤,培育社會組織成為社區治理的重要參與主體,另一方面通過釋放規則空間開創了居民主體而非行政主導的建設模式。社會組織以民主選舉、協商決議的方式,進行自我組織、自我管理,真正具備了治理能力,同時輔以放活政策支持、聘請社工專業組織等方式,促進社區社會組織更具發展活力。政府將部分職能和公共服務供給向社會組織轉移,承認社會組織作為社區治理主體的重要一極的重要地位,使其以社會化的方式暢通民意表達渠道,駕馭多樣性的社區結構、滿足多元化的需求,更好地為社區居民提供公共服務。

2.公眾參與自主治理

多數社區對于社會組織的發育不夠重視、發展缺乏支持、引導規范不足,導致公眾參與度不高,社會組織發展疲軟、治理無力。建材東里社區治理“愛心有你互助社”以共同志趣愛好、生存環境以及社區共同利益為紐帶,自主連接而成社會生活共同體。在內部構建方面,采取“社隊”建制的組織安排,樹狀分布改變以往行政性的自上而下的命令模式,通過民主選舉、協商決議的方式進行自我組織、自我管理、自我約束,在社區建設中發揮重要作用。在溝通吸納方面,通過網絡技術載體實現超越地域、年齡等條件桎梏,賦予社區居民自主選擇參與社群的權利和能力,社區組織因此具備了自主服務能力和強大的吸引力。如今,社區開展任何活動居委會都只需通知到社長,而志愿者的調配、組織、服務等均由各分社自行安排,社團具有獨立承辦如“寇連芳圓夢獨唱音樂會”等大型活動的能力,并吸引《北京晚報》《京華時報》《新華早報》、人民網、首都文明網等多家新聞媒體進行宣傳,擴大了社團活動的二次影響力。

社會組織自我管理的規范性使組織活動趨于常態化,奠定了組織長期發展的空間。每年定期舉辦的社區鄰居節、社區趣味運動會、社區宣講論壇、暑期夏令營已經成為社區的傳統節目,學雷鋒便民服務、義務磨剪子磨刀和義務理發是每月必有的便民服務。通過社團活動的鏈接,群眾的社區認同和命運共同體意識增強。常年活躍在“愛心有你互助社”的志愿巡邏分社用實際行動成為社區維穩工作中的“潤滑劑”和“緩沖器”,他們通過與社區調解委員會的密切配合有效地化解居民矛盾,解決分歧和沖突,促進鄰里和諧。尤其是在一些重大節日和特殊時期的維穩工作中,社員不僅自己積極參與,還積極幫助社區動員自己的親人朋友鄰居一起參與其中,共同維護自己家園的安全。

3.社會資源引入治理

目前,社區的主要困境在于社區內部資源的使用處于無序的競爭狀態,社區內不同社會組織進行資源爭奪,不同社區間的資源由于社區封閉則處于分散分割狀態,沒有形成資源的有效整合利用,要促進社區社會服務水平和社會組織參與社區治理的整體水平的提升,需要從開放引入社會資源入手。建材東里社區“愛心有你互助社”以分享互助為原則,以開放本社區資源為基礎,吸引外社區的人才資源,聯合社會公益團隊力量,實現有限資源的優化重組,發揮其最大效益,為社區協同治理提供了強大的支撐力。比如以社區“愛心有你互助社”中的為老服務分社為基礎,與全國優秀大學生志愿團隊“夕陽再晨”的合作,吸引北京市各大高校的年輕志愿者為社區服務,一改往日社區活動缺乏年輕人的老局面,進一步解決空巢老人的養老問題,為社區內選取審核的50戶行動不便的空巢老人和孤殘家庭定期進行精神慰藉和生活全面充足的照顧。在彌補社區行政服務的同時,也有效地補充了社區的特色服務,最大限度地提高了社區治理過程中公共服務供給的質量,更好地實現了政府、市場和社會組織三大主體的有機結合。

三、社會組織參與下的社區治理方式創新

黨的十八屆三中全會指出,要“改進社會治理方式”,“鼓勵和支持社會各方面參與,實現政府治理和社會自我調節、居民自治良性互動”。公眾參與的多元主體構成,是社區治理現代化的重要特征。如何科學規范地推進政府、社區與社會多主體之間形成有序共商的互動機制,是當前創新治理實踐中的重要命題。

首先,社區社會組織是社區治理的重要力量。隨著城市經濟社會的發展,社會結構、社會關系等發生深刻的變化,各種新型的社會組織和經濟組織不斷涌現,打破了原來的社會格局,對于城市基層社會治理而言意味著深刻的變革,是將其納入制度化的渠道,還是疏離于體制之外,如果將其納入制度渠道,是否具備相應的制度化能力,這都是亟待解決的問題。為此,中共中央、國務院《關于加強和完善城鄉社區治理的意見》中強調,從提高基層社會治理的組織化程度出發,要“注重發揮基層群眾性自治組織基礎作用,統籌發揮社會力量協同作用”。顯然,在各種類型的社會組織在新型社區治理格局中顯現出的越來越重要的作用時,黨和政府積極地將社會組織納入社區治理結構當中,以合作的新型關系來鏈接社會資源和尋求社會力量。從現實的考慮來看,吸納社區社會組織參與社區治理不僅有利于提升整個社區治理組織化程度,還能夠為居民參與社區治理提供更加多元的方式和渠道,培育居民的參與精神。

其次,社會組織是在黨政體制之下參與社區治理。中國共產黨是領導核心,是當代中國政治體制的中軸。因此,社區社會組織制度化渠道必須是在黨政體制之下,與西方社會將社會組織等作為與國家相對的社會力量不同,我國的社區社會組織是國家的補充。在中國城市社區治理具體的理論與實踐中,鼓勵社區社會組織參與社區治理的同時要避免陷入多中心治理的誤區,獨立于黨政體制外的社會力量不是城市社區治理的目標,應在黨政引導之下形成社區治理的多方合力,充分發揮黨和政府的主導作用,通過對社會組織的適當政策引導、資金保障和能力建設指導,從而引導社區居民及社會組織建立健全互動協商機制,以解決居民實際問題為切入點,滿足群眾的實際需求,提升社區服務水平,提升社區治理能力。

再次,社區社會組織是避免社區行政化的重要手段。在社會組織參與社區治理過程中,注重發揮黨和政府的作用,實際上必須承認社區治理不可能完全去除行政性,社區治理是整個政府治理的重要環節。不過,在居民自治和社會協同的基礎上,應當盡力避免社區治理的行政化,即政府治理的行政權力承擔了原本應由居民或者社會組織承擔的治理功能。不僅形成對居民自治和社會組織的擠出效用,而且無形之中給基層社區帶來過多的行政壓力,近些年屢屢談到的社區減負其實就是社區治理過度行政化的具體表現。在當前,城市社區治理過程中應合理確定政府治理、居民自治和社會協同的發揮作用范圍,并且逐步構建規范的互動性制度,明確治理責任、約束治理行為,為居民參與和社區社會組織營造平臺和機會,建立起真正意義上的協同治理格局。

最后,社區社會組織意味著社區治理的一次變革。回顧中國城市社區治理變革,大體上有三個階段,第一階段是街居制,第二階段是社區制,如今進入到第三階段,即社區協同治理。在第一階段中,面對社區體制重建的問題,主要是通過街道與居委會將行政權力延伸到城市基層社會,加強城市社會治安和人口管理等,以便維護基層社會秩序,從本質上說街居制強調的是用行政建制來實現對城市基層社會的管控。隨著群眾自治的興起,以及城市新型社區建設,為了調動社區居民建立生活共同體的積極性,以居民參與為導向的社區治理創新日益增多,社區治理進入第二個階段,突出的特點是居民自治。當前的社區協同治理則是第三階段,在政府治理、居民自治的基礎上,鼓勵社會的自我調節,在更為開放的格局中協調不同主體和資源。現階段中,社會組織參與社區協同治理,能夠進一步放權給社會,讓社會力量、社會資源參與到社區的協同治理當中,并通過社區社會組織來銜接政府治理與居民自治,實現社區治理的“三位一體”格局。

[1]尹廣文,李樹武.多元分化與關系重構:社會組織參與城市基層社區治理的模式研究[J].改革研究,2015,(10):35—39.

[2]陳培浩,崔光勝.社區協同治理中的社會組織培育:基于“上城模式”的觀察[J].湖北行政學院學報,2014,(3):35—39.

[3]王云駿.長三角區域合作中亟待開發的制度資源:非政府組織在“區域一體化”中的作用[J].探索與爭鳴,2005,(1):33—35.

[4]徐祖榮.社會管理創新范式:協同治理中的社會組織參與[J].中國井岡山干部學院學報,2011,(3):106—111.

[5]葉笑云,許義平.基層社會治理體系與社會管理創新:以寧波市為研究對象[J].中共浙江省委黨校學報,2012,(5):5—12.

[6]王敬堯.參與式治理:中國社區建設實證研究[M].北京:中國社會科學出版社,2006.

[7]吳錦良.政府主導·社會參與·多方協作:改革開放以來浙江民間社會組織參與社會建設的經驗及啟示[J].中共寧波市委黨校學報,2008,(6):40—49.

[8]郁建興.社區社會組織在社會管理中的協同作用:以杭州市為例[J].經濟社會體制比較,2012,(4):156—168.

[9]張宇,劉偉忠.地方政府與社會組織協同治理:功能阻滯及創新路徑[J].南京社會科學,2013,(5):71—77.

[10]方軍.公眾參與、社區治理與基層黨政關系:以“銅陵模式”為例[J].學術論壇,2012,(6):14—19.

[11]劉春湘,邱松偉,陳業勤.社會組織參與社區公共服務的現實困境與策略選擇[J].中州學刊,2011,(2):106—110.

[12]顧麗梅.治理與自治:城市政府比較研究[M].上海:上海三聯書店,2006.

[13]梁波,金橋.城市社區治理中的社會參與問題調查與分析:以上海寶山社區共治與自治為例[J].城市發展研究,2015,(5):112—117.

[14]鄭建君.公共參與:社區致力于社會自治的制度化:基于深圳市南山區“一核多元”社區治理實踐的分析[J].政治發展研究,2015,(3):69—73.

[15]石國亮.中國社會組織成長困境分析及啟示:基于文化、資源與制度的視角[J].社會科學研究,2011,(5):64—69.

[16]馬立,曹錦清.基層社會組織生長的政策支持:基于資源依賴的視角[J].上海行政學院學報,2014,(6):71—77.

[17]姚邁新.資源相互依賴理論視角下的社區社會組織發展:以廣州為例[J].嶺南學刊,2012,(5):29—35.

[18]陳蓓麗.社會組織資源獲取異質性研究[J].商業時代,2012,(23):92—93.

[19]吳月.“去除”抑或“強化”:對社團組織行政化現象的審視——基于對廣州市的實證調查[J].行政論壇,2014,(3):79—82.

[20]馬克斯·韋伯.經濟與社會:上卷[M]林榮選,譯.北京:商務印書館,1998.

[21]崔月琴,袁泉,王嘉淵.社會組織治理結構的轉型:基于草根組織卡理斯瑪現象的反思[J].學習與探索,2014,(7):24—31.

[22]鄭建君.公共參與:社區致力于社會自治的制度化——基于深圳市南山區“一核多元”社區治理實踐的分析[J].政治發展研究,2015,(3):69—73.

Organizational Link:An Effective Way to Implement Synergistic Governance in Urban Community

Ren Lu,Tian Xinluan

With the development of urban social economy,community social organizations are increasingly becoming an important carrier of urban social governance to inherit the function of grassroots government and enhance community autonomy.However,the current community social organizations still face the problems of excessive administrative management,weak public participation awareness and weak resource acquisition ability in the community governance.To this end,the Beijing Building Materials East Community takes social organization as the link point,through the appropriate administrative support,hierarchical system and the integration mode of resource sharing,trying to solve the community social organization participation in the community governance practical problems,which preliminary realizes the multiple subjects in the community governance organic integration.For the new period community collaborative governance,it provides a feasible path mode.

Collaborative Governance;Social Organization;Community Governance Innovation

C91

A

1007-905X(2017)11-0119-06

2017-08-05

教育部重點研究基地重大項目(16JJD810003);教育部人文社會科學研究青年基金項目(15YJC810012);湖南社會科學基金一般項目(16YBA350);華中師范大學中央基本科研業務費“丹桂項目”(CCNU16A03010)

1.任路,男,博士,華中師范大學中國農村研究院助理研究員,主要從事城鄉社區治理和社會發展研究;2.田馨灤,女,博士,華中師范大學中國農村研究院,主要從事基層政府治理與政府信息研究。

編輯 張志強 張慧敏