瘢痕子宮穿透性前置胎盤剖宮產術中急救護理配合

楊晨,李蕾,鄒君

瘢痕子宮穿透性前置胎盤剖宮產術中急救護理配合

楊晨,李蕾,鄒君

(景德鎮(zhèn)市第三人民醫(yī)院手術室,江西 景德鎮(zhèn) 333000)

目的 對瘢痕子宮穿透性前置胎盤剖宮產術中急救護理配合的方式與效果進行探究。方法 回顧性分析40例瘢痕子宮穿透性前置胎盤孕婦的臨床資料。全部患者實行剖宮產術,根據應用護理方式的不同分為對照組(常規(guī)護理方式)與研究組(急救護理配合),每組20例。對比不同組別患者手術出血量、住院時間、母嬰死亡率、護理滿意度。結果 研究組患者手術出血量明顯比對照組少(P<0.05),住院時間明顯比對照組短(P<0.05);母嬰死亡率明顯比對照組低(P<0.05),護理滿意度明顯比對照組高(P<0.05)。結論 在瘢痕子宮穿透性前置胎盤剖宮產術中,通過急救護理配合,能夠提升手術質量與臨床效果,為母嬰生命安全提供保障。

瘢痕子宮;穿透性前置胎盤;剖宮產術;急救護理配合

當前剖宮產與麻醉技術水平不斷提升,人們逐漸認可了剖宮產術的安全性,剖宮產率升高大,導致瘢痕子宮增多,出現盆腔粘連、前置胎盤、產后出血等多種并發(fā)癥[1]。因此,剖宮產手術具有更高的難度,在瘢痕子宮穿透性前置胎盤剖宮產術中需要做好急救護理配合,為患者安全保駕護航。本次研究通過回顧性分析40例瘢痕子宮穿透性前置胎盤孕婦的臨床資料,對瘢痕子宮穿透性前置胎盤剖宮產術中急救護理配合的方式與效果進行探究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 回顧性分析本院在2013年12月~2017年6月期間收治的40例瘢痕子宮穿透性前置胎盤孕婦的臨床資料。根據應用護理方式的不同分為對照組與研究組,每組20例。入院后進行檢查,均為宮內妊娠、活胎、瘢痕子宮、前置胎盤、先兆早產。對照組患者年齡22~35歲,平均年齡(27.1±3.2)歲,孕周32~36周,其中初產婦與經產婦分別有12例、8例,完全性、部分性、邊緣性前置胎盤分別有6例、10例、4例;研究組患者年齡23~35歲,平均年齡(27.5±3.1)歲,孕周31~36周,其中初產婦與經產婦分別有11例、9例,完全性、部分性、邊緣性前置胎盤分別有6例、9例、5例。兩組患者進行臨床資料上對比差異無統(tǒng)計學意義。

1.2 方法

1.2.1 手術方式 106例患者進入介入室,放射科醫(yī)生對其實施局部麻醉,雙側明膠海綿栓塞,避免手術中出現出血;進入手術室后,麻醉師進行腰麻,實行剖宮產術。其中4例患者出血量過大、止血難度大,需要實行子宮切除手術。患者腰麻后取膀胱結石位,然后由泌尿科醫(yī)生實行雙側輸尿管插管;保持患者平臥體位,從腹部直切口進入腹腔,外科醫(yī)生對腹主動脈下部分與內動脈進行解剖,產科醫(yī)生迅速剖宮,將胎兒取出,再將腹主動脈與內動脈阻斷,將子宮切除。

1.2.2 護理方式 對照組患者給予常規(guī)護理方式,包括術前準備、詢問病史等。研究組患者給予急救護理配合:術前了解患者病史、對患者進行心理干預、準備手術物品;術中包括:對生命體征進行監(jiān)測、麻醉配合、兒科醫(yī)生的配合;術后護理包括:對生命體征繼續(xù)監(jiān)測、降低并發(fā)癥發(fā)生率。

1.3 觀察指標 ①手術中患者失血量、平均住院時長。②母嬰死亡率、護理滿意度。護理滿意度依據為本院自制的護理滿意度調查表,滿分為100分。非常滿意:評分在85分以上;滿意:評分在60~84分;不滿意:評分低于60分。護理滿意度=(非常滿意+滿意)/總例數×100%[2]。

1.4 統(tǒng)計學方法 數據資料用SPSS 19.5進行統(tǒng)計分析,計量資料采用“x±s”表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用例數(n)表示,組間率(%)的比較采用χ2檢驗。以P<0.05表示差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

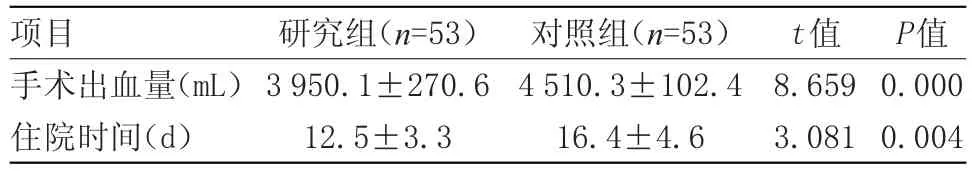

2.1 手術出血量、住院時間 研究組患者手術出血量明顯比對照組少(P<0.05),住院時間明顯比對照組短(P<0.05),見表1。

表1 不同組別患者手術出血量、住院時間對比(x±s)

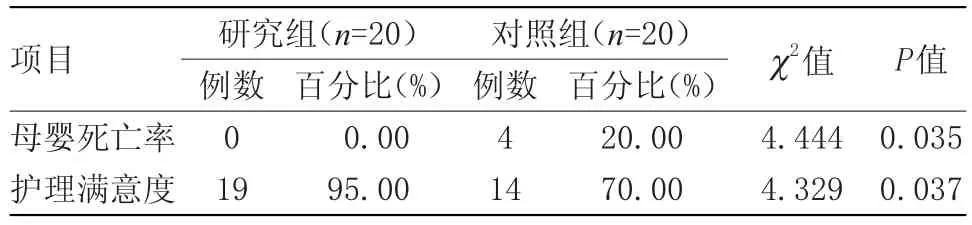

2.2 母嬰死亡率、護理滿意度 研究組母嬰死亡率明顯比對照組低(P<0.05),護理滿意度明顯比對照組高(P<0.05),見表2。

表2 不同組別患者母嬰死亡率、護理滿意度對比(n)

3 討論

本次研究中選取的患者瘢痕子宮、穿透性前置胎盤,子宮下段的肌層缺失,在胎盤分娩后止血難度大,可能出現大出血,另外孕婦有剖宮產史,盆腔存在嚴重粘連,增加了手術的難度與風險[3]。對操作人員而言,手術困難,麻醉處理難度大。在該種背景下,需要醫(yī)護人員使用科學性、針對性的急救護理方式,具體操作如下。

3.1 術前護理

3.1.1 了解患者病史 由于患者盆腔存在嚴重粘連,分離膀胱難度系數很高,增加大出血可能性。所以在手術前對患者的病史進行了解能夠幫助醫(yī)護人員開展治療與護理。護理人員在了解與記錄病史時需要著重詢問剖宮產、早產等方面的具體情況,將進行手術的必要性與手術中可能存在的風險、手術后可能出現的并發(fā)癥等情況告知患者與家屬,并簽字同意進行手術。

3.1.2 心理干預 在手術前對患者進行心理干預十分必要。患者在手術前會存在擔憂、焦慮等心理,對治療缺乏信心,影響手術質量與預后效果。護理人員要多與患者溝通,仔細觀察患者心理狀況,及時疏導,將治愈成功的案例與有效率耐心講解給患者,提高其治療信心;保持病房環(huán)境的安靜與清潔,有利于患者保持良好與平靜的心情,減少心理上的負擔;將日常護理中需要注意的事項告知家屬,要求家屬在與患者溝通時注意方式,多談論一些讓患者心情好的話題,保持情緒上的穩(wěn)定。在心理護理中,需要護理人員與家屬進行配合。

3.1.3 準備手術物品 醫(yī)師進行手術操作離不開手術室護理人員的配合。護理人員要對手術室的空氣質量與溫度進行調節(jié),將搶救所需要準備的物品、破宮產手術包、其他需要使用到的器械準備完善[4];聯系血庫,了解血液儲存情況,在出現大出血時,在最短的時間內獲得血源;患者進入手術室后,輸氧、靜滴;對患者生命體征與胎兒胎心率進行嚴密監(jiān)測。

3.2 手術中護理

3.2.1 對生命體征進行監(jiān)測 在手術過程中出現大出血的患者,心率會加快,血壓會持續(xù)下降。護理人員在監(jiān)測患者生命體征時發(fā)現這些變化一定要在最短時間內上報給主治醫(yī)師,采取補液擴充血容量與輸血等抗休克急救方式;詳細記錄患者液體出入量,對手術中的出血情況進行觀察,隨時做好搶救準備;在胎兒分娩后,一些患者會出現胎盤取出困難的情況,導致產后大出血。需要給縮宮素,促進子宮收縮[5]。

3.2.2 麻醉配合 護理人員需要幫助麻醉師將患者擺放成合適的體位,將麻醉藥物準備好,同時加強患者多項生命體征的觀察。配置0.01%肝素鹽水建立有創(chuàng)動脈壓檢測,當分娩胎兒時,立刻配合麻醉師對患者實行全身麻醉插管[6-7]。

3.2.3 兒科醫(yī)生的配合 在手術中經常出現胎兒缺氧、新生兒窒息、早產兒等情況。因此,護理人員需要提前與兒科醫(yī)生聯系,做好手術配合工作,清理新生兒呼吸道,保證呼吸道順暢;拍打新生兒足底,形成刺激作用,直到聽到啼哭;對母嬰臍帶進行正確包扎,避免出現感染等問題。

3.3 手術后護理

3.3.1 對生命體征繼續(xù)監(jiān)測 患者手術完成回到病房中并不代表著患者已經進入安全期。在手術后仍然需要加強對患者的護理,特別是生命體征的監(jiān)測。監(jiān)測的具體情況有子宮的收縮情況與陰道的出血量等。

3.3.2 降低并發(fā)癥發(fā)生率 患者情緒上的變化會對子宮收縮造成影響。在手術后,護理人員要將現階段情況詳細介紹給家屬,盡量減少產婦不良情緒的產生,保持穩(wěn)定情緒與樂觀的心態(tài),降低并發(fā)癥發(fā)生的幾率;為防止患者下肢出現靜脈血栓,需要引導患者適當活動,在能夠下床時適當走路;在排氣后進食要清淡,食物要容易消化,并適當增加蛋白質在食物中占的比例。

本次研究中,對照組患者給予常規(guī)護理方式,研究組患者給予急救護理配合。研究組患者手術出血量明顯比對照組少(P<0.05),住院時間明顯比對照組短(P<0.05);母嬰死亡率明顯比對照組低(P<0.05),護理滿意度明顯比對照組高(P<0.05)。由此表明,與常規(guī)護理方式比較,急救護理配合在保障母嬰安全、改善手術指標上優(yōu)勢更為明顯。

綜上所述,在瘢痕子宮穿透性前置胎盤剖宮產術中,經過醫(yī)生與護理人員的急救護理配合,能夠對手術中的出血量進行控制,縮短住院時長,加快患者恢復速度,改善患者生活質量,提升手術質量與臨床效果。

[1] 彭忠英,周曉宇,劉霞,等.完全性前置胎盤改良子宮切口剖宮產術圍術期的護理[J].浙江醫(yī)學,2014,36(7):622-624.

[2] 王彩珊.預防性結扎雙側子宮動脈上行支在中央性前置胎盤剖宮產術中的運用[J].中國婦幼保健,2016,31(4):857-859.

[3] 寧玉環(huán),楊惠敏.研究瘢痕子宮穿透性前置胎盤剖宮產術中的急救護理配合[J].實用婦科內分泌雜志(電子版),2016,3(4):7-8.

[4] 毛玉慧.瘢痕子宮中央性前置胎盤伴植入剖宮產術后死亡1例[J].中國生育健康雜志,2014,25(3):284.

[5] 羅正芬.中央型前置胎盤產婦剖宮產術中大出血雙側子宮動脈上行支結扎的護理配合[J].東方食療與保健,2015,13(6):174.

[6] 趙學燕.瘢痕子宮合并前置胎盤的剖宮產術中處理及對母嬰的影響[J].醫(yī)學美學美容旬刊,2014,22(7):137.

[7] 曹琦.前置胎盤類型與產前出血和妊娠結局的相關性研究[J].當代醫(yī)學,2013,19(4):112-113.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.36.083