試論宋元時(shí)期海南水利建設(shè)與農(nóng)業(yè)開發(fā)

王冬梅 熊鳴琴 符佳佳 曾 月

試論宋元時(shí)期海南水利建設(shè)與農(nóng)業(yè)開發(fā)

王冬梅 熊鳴琴 符佳佳 曾 月

海南島位于我國南疆,孤懸海外,因古代交通不便阻滯與大陸的交往,秦漢以來一直被視為瘴鄉(xiāng)蠻地、炎天瘴海之所。但在宋元時(shí)期,隨著中央政府對(duì)海南開發(fā)的重視,海南島的水利建設(shè)不論工程或技術(shù)都有較大發(fā)展,有力地促進(jìn)了當(dāng)?shù)馗鳁l件和技術(shù)的改進(jìn),加快了農(nóng)業(yè)開發(fā),提高了糧食產(chǎn)量。宋元時(shí)期的水利建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)開發(fā)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)有著重要意義。

宋元 海南島 水利建設(shè) 農(nóng)業(yè)開發(fā)

水利是農(nóng)業(yè)社會(huì)的重要基礎(chǔ)工程,它關(guān)系到農(nóng)業(yè)的發(fā)展與社會(huì)穩(wěn)定。但是,宋以前的封建統(tǒng)治者總是將海南視為“荒蠻之地”、“化外之民”,并未重視海南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及進(jìn)行相關(guān)開發(fā),更談不上建設(shè)水利。據(jù)明萬歷《瓊州府志.地理志》載:“海南史志河渠、水利,其來久矣。瓊自唐以前,水利無可考”。[1]隨著宋代經(jīng)濟(jì)重心南移,海南島的開發(fā)日漸為政府所重視。元朝統(tǒng)治者也視海南島為東南亞及南洋地區(qū)軍事進(jìn)攻的前沿基地,對(duì)海南的開發(fā)予以高度的重視。這一切都推動(dòng)了宋元時(shí)期海南島的水利建設(shè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。本文擬聚焦于宋元時(shí)期海南島的水利建設(shè),從該時(shí)期水利建設(shè)興起的背景、建設(shè)情況及對(duì)農(nóng)業(yè)開發(fā)的作用三方面進(jìn)行闡述,不當(dāng)之處,請(qǐng)教于方家。

一、宋元時(shí)期海南興修水利的歷史背景

(一)海南島的自然環(huán)境與水利建設(shè)

海南島地接赤道,氣候溫燠,河網(wǎng)稠密,溪流眾多,又受海洋性氣候影響,雨季長,水資源豐富,農(nóng)作物極易生長,理應(yīng)是發(fā)展農(nóng)業(yè)的天然場所。而實(shí)際上,在宋代,海南是嚴(yán)重缺糧地區(qū),時(shí)人王象之指出:“海南所產(chǎn)粳馀不足于食,乃以薯蕷為糧,雜菜作粥。[2]其糧食主要靠海北高、化州商人販運(yùn)入島,以致“高、化商人不至,海南遂乏牛米”[3]。這是因?yàn)楹D蠉u的地質(zhì)多是干旱沙質(zhì)臺(tái)地丘陵,導(dǎo)致了“地多荒田”,而且“耕種不糞不耘”的情況相當(dāng)普遍。[4]此外,海溢也是導(dǎo)致沿海農(nóng)田失耕的重要原因之一。“海溢俗稱海翻。颶風(fēng)起西北,挾雨,海水須臾高溢十余丈,漫屋淹田。即無大雨,江水漲溢則田疇積堿,連年失耕,沿海苦之。”[1]可見海南的地理環(huán)境在很大程度上制約了農(nóng)業(yè)發(fā)展。

海南島地勢主要分三類,波狀丘陵地帶、低山性山岳地帶和高山性山岳地帶。高山性山岳地帶不適合開墾農(nóng)田;低山性山岳地帶的地勢適宜農(nóng)業(yè)開發(fā),但坡度平緩不利于水利灌溉;波狀丘陵地帶洼地海拔低,臺(tái)風(fēng)或者漲潮季節(jié)時(shí)常出現(xiàn)海水倒灌,咸水入田導(dǎo)致無法耕種。總之,海南島地質(zhì)環(huán)境是高山丘陵多,無法直接利用河流資源。如,五指山是本島南渡江、昌化江等河流的源頭,水資源豐富,但因沒有修筑水利設(shè)施,河水不能用于灌溉五指山周邊的農(nóng)田;平原臺(tái)地的坡度又過于平緩,無法建設(shè)大規(guī)模的儲(chǔ)水工程,致使周圍的水利資源長期得不到有效的利用,海南島普遍種植耐旱的甘薯類農(nóng)作物也證明了這一點(diǎn);瀕海地區(qū)又遭受咸潮之苦,連年失耕。因此,發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)解決海南糧食短缺問題,大力發(fā)展農(nóng)田水利建設(shè)成為迫切需要。

(二)宋元統(tǒng)治者對(duì)海南島開發(fā)的重視

海南島自漢代列入中央版圖,因孤懸海外,遠(yuǎn)離大陸交往不便,很長一段時(shí)間內(nèi)未得到重視和開發(fā)。唐代海上絲綢之路興起,海南島南海海域處于海上絲綢之路的交通航線上,昔日的偏遠(yuǎn)瘴蠻之地開始受到中央政府重視。至宋元時(shí)期,海南島初步改變了從漢到唐近千年的緩慢發(fā)展局面。宋政府對(duì)海南島基本采取懷柔政策,以招撫內(nèi)附為主。隨著黎族不斷往中部內(nèi)遷,促使黎族漢化區(qū)域不斷擴(kuò)大,統(tǒng)治人口不斷增加,形成了蘇東坡所說的“四州環(huán)一島,百峒蟠其中”[2]的局面。因此,漢黎融合逐漸加深,黎峒農(nóng)業(yè)開發(fā)逐步加強(qiáng),政府可資于開墾、利用的農(nóng)業(yè)土地不斷擴(kuò)大。靖康之后,國土頓減,使南宋不斷增強(qiáng)其對(duì)南方經(jīng)濟(jì)依賴性;而這種依賴性的加強(qiáng),客觀上也促使海南島全面開發(fā)進(jìn)程加快。

元朝攻占海南以后,將海南島作為進(jìn)攻安南、占城等國的海上跳板與前沿基地。[5]在這一戰(zhàn)略思想的引導(dǎo)下,海南成為對(duì)東南亞及南洋地區(qū)軍事經(jīng)略的戰(zhàn)略要地。為了戰(zhàn)略需要,元朝繼續(xù)宋代的開拓步伐,對(duì)海南進(jìn)行深入開發(fā),如《正德瓊臺(tái)志》所述:“元人憤前代之萎靡,至元奮師大伐,雖四路得峒六百,戶一萬四千有奇,然猶未已。繼軍深入千萬年人跡未到處,刻石黎婺、五指而還,增戶至九萬二千二百有零,自開郡以來,未有能過之者也。”[6]政府的重視,農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)域擴(kuò)大等因素為海南島的農(nóng)業(yè)開發(fā)和水利建設(shè)提供良好的基礎(chǔ)。

(三)宋元時(shí)期海南島人口的發(fā)展

海南水利建設(shè)在宋元時(shí)代開始邁出較大的一步,與當(dāng)時(shí)人口的增加有密切關(guān)系。宋代經(jīng)濟(jì)重心的南移,以及因宋末避亂,“海南自古無戰(zhàn)場。靖康之變,中原紛擾幾三十年,此郡獨(dú)不見兵革”。[2]大陸移民一再大量遷入海南。宋代海南的大陸移民從唐代的七萬增加到十萬。[7]元代大舉征黎及外來移民屯田的政策也使得本島人口大幅增加,人口數(shù)升至十八萬戶。大批人民渡海至瓊,使人口驟增,而且島外移民來自不同地域、民族和職業(yè),不少人擁有較先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和較高文化,這就為宋元時(shí)期水利建設(shè)的發(fā)展提供了人力上與技術(shù)上的有利條件。尤其是遷入移民中,多是來自福建、廣東等水利建設(shè)好,地域環(huán)境與海南相近的地區(qū),移民多具有興修水利和發(fā)展農(nóng)業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。宋元時(shí)期海南人口的發(fā)展加快了本島農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的改進(jìn)和水利建設(shè)的興起。

二、宋元時(shí)期海南島的水利建設(shè)

(一)水利工程的開發(fā)點(diǎn)

海南島江河皆發(fā)源于五指山,島內(nèi)水系由南渡江、萬泉河、龍滾河等十八條江河及無數(shù)條支流組成。[8]本島河流遍布,為興修水利提供優(yōu)越的自然條件。筆者據(jù)海南地方志等資料整理出宋元時(shí)期本島興修的水利設(shè)施有14處,分別是瓊山6處、澄邁2處、樂會(huì)3處、萬寧2處、儋州1處。其中,宋朝修建有4處,在海南島北部瓊州府的瓊山與澄邁縣境內(nèi)。元代水利工程有10處,其中有4處為重修、續(xù)修宋代的工程。如官方重修濱壅圩岸,“珠崖舊郡堤防,曩以江水泛溢衡突嚙食,水失其道,邕、潭等都民田荒蕪。時(shí)學(xué)正張宜舉率諸田老,相地高下增筑之,水復(fù)其故。膏我稻禾,家稔人足”[6]。澄邁的水利工程祥塘也是在元代重修,“宋時(shí)鄉(xiāng)人陳伯威于此筑堤堰灌田。元至正間里人王武敵用石板修砌。”[1]其余6處則為元代新修建的水利工程,而且修筑的地點(diǎn)并不限于宋代的北部臺(tái)地而擴(kuò)展到東部、西北部沿海地區(qū)。

總體而言,宋元的水利工程主要集中在海南島北部和東部地區(qū)等臺(tái)地平原地區(qū),且以瓊州府轄區(qū)數(shù)量居多,只有一處水利工程在西北部。造成這一現(xiàn)象的主要原因有:首先,宋熙寧六年,置瓊州為瓊管安撫司,從此以瓊州總領(lǐng)海南地域[6]。瓊州必然在貫徹中央農(nóng)業(yè)政策和開發(fā)次序上優(yōu)于其它地區(qū);其次,這些地方的農(nóng)業(yè)開發(fā)程度高,地勢與環(huán)境也多利于水利工程的修筑。北部(瓊山、澄邁)多處于地勢平緩的平原地區(qū),有海南最長河流南渡江及其多條支流經(jīng)過,地質(zhì)合適發(fā)展水稻種植,地勢平坦易于修筑水利。樂會(huì)、萬寧位于海南東部及東南部。樂會(huì)西部山嶺多,東部有大片膏腴土田,而且地勢東高西低,形成一定的坡度,利于引水灌田、筑壩圍塘。萬寧北、西部屬于山區(qū),中南部平坦,是重要的農(nóng)田開發(fā)區(qū)域。萬寧地勢特點(diǎn)與樂會(huì)相類,均有利于水稻種植和興修水利的地勢因素。同時(shí),由于樂會(huì)、萬寧東部瀕海,農(nóng)田易受海潮侵襲,興修水利引進(jìn)河水沖淡咸水是非常有必要的。如樂會(huì)的薄芓蓈陂就是為“雨捍海潮,潴水灌上峒田”[1]。儋州的高山峻嶺多在東南黎區(qū),水資源無法直接應(yīng)用于農(nóng)田。隨著漢黎接觸漸多,黎族人民也開始學(xué)習(xí)水利技術(shù)用于農(nóng)業(yè)開發(fā)。最后,崖州、昌化、感恩等地?zé)o修筑水利工程的記載,則可能是因?yàn)楫?dāng)?shù)厣蕉啵铱拷栳己诵膮^(qū),開發(fā)程度低,農(nóng)業(yè)主要還是處于刀耕火種狀態(tài)下,而且感恩、昌化地質(zhì)多沙,這些都不利于進(jìn)行大面積的水稻種植,水利建設(shè)也因此處于遲滯狀態(tài)。

(二)因地制宜,修建發(fā)達(dá)的水利網(wǎng)

宋元時(shí)期的海南水利工程修筑技術(shù)因環(huán)境不同而各具特色。在海南山區(qū)或丘陵地帶,多鑿石筑陂,蓄水以資排灌。此類陂塘工程,有大有小,可以因地制宜,充分利用丘陵起伏的地形。對(duì)于樂會(huì)、萬寧境內(nèi)山嶺多,平原濱海的地方,水利建設(shè)則主要是修筑防洪堤圍。如樂會(huì)縣南二十里處的密澤陂,它與丘陵高地需要筑壩蓄水引灌相反,瀕海地勢低下,阻隔咸潮必須筑堤修壩,清洗土地鹽堿化又需要挖渠引水。所以它必須是堤壩渠并舉,兩者不能偏廢。靠堤以捍海、御斥鹵之患,不然堤內(nèi)開墾良田,沒有淡水的沖潰澆灌;或有渠引水而堤閘不固,都會(huì)導(dǎo)致顆粒無收。宋元時(shí)期海南水利建設(shè)技術(shù)方面,已使用了攔蓄(梁陳陂)、分流(南橋水道)、架橋砌陂(巖塘陂)、閘橋(義豐堤閘)等堤堰技術(shù)。這些水利工程,不僅規(guī)模大,效益顯著,很多到明清時(shí)期還起作用。這些都說明宋元時(shí)期海南的水利建設(shè)達(dá)到了較高的水平。

在海南方志記載中,宋元時(shí)期海南水利工程修建組織形式可分為三類。第一類是鄉(xiāng)民自發(fā)修筑。如,據(jù)正德《瓊臺(tái)志》記載,宋代澄邁的送甲陂,“鄉(xiāng)人王逢堰水灌田五百余畝。元至正間,陳子胡作亂,鄉(xiāng)人率義兵攻之,賊遂棄甲而走,故名。”[6]。澄邁祥塘,“宋時(shí)由鄉(xiāng)人陳伯威筑堤堰灌田,元至正間,里人王武敵用石板修砌”[1]。送甲陂的灌溉面積只有五百余畝,屬于比較小的規(guī)模。此類工程雖然溉能力有限,但它為一般鄉(xiāng)民力所能及,也容易效法。此外,正德《瓊臺(tái)志》還記載了一些無名氏鄉(xiāng)人修筑的水利工程,如,宋代瓊山的南橋水道,“宋人浚河導(dǎo)流番旦達(dá)大江”[6];瓊山的梁陳陂,“鄉(xiāng)人以石筑塞堰水灌田。元遭水決。正統(tǒng)間,知縣朱憲以石包筑,高七尺,長百余步”[6];樂會(huì)的烏陂塘,“水自萬州界陵流山發(fā)源,注而成塘,鄉(xiāng)人筑堤為堰,可溉千畝。元末圮”[9]。這些是根據(jù)耕作需要,疏浚河道、筑堰塞田、開挖溝渠之類的工程,一般鄉(xiāng)民之間可以自發(fā)組織修筑,也不需要官方支持。

第二類是官府主持修建。此類工程一般規(guī)模比較大,主持者多為知州、知軍、學(xué)正等當(dāng)?shù)毓賳T。如,宋代瓊山度靈塘為知瓊州李易主持修建,“灌溉水田三百余頃”[6]。元代知萬安軍賀賈修建洪口溪,“元大德二年(1298年),知萬安軍達(dá)魯花赤賀賈導(dǎo)踢容河,知軍捐俸助,萬寧縣民吳顯昌鑿洪口,導(dǎo)河水至小海,設(shè)陂十三所開溝十八條,灌田七千余畝”[10]。在瓊山,學(xué)正張宜舉修建義豐堤閘,“其間義豐、遵化、豐好等處,民田往因洪水沖決,陵谷變遷,難以稼穡。后至元丁丑春,諸田老以實(shí)聞?dòng)诳ぃ袄租再E教張宜舉董其役。有田之民,不期而至,堤橋車閘,修制有方,七年之內(nèi),方始成效。凡通水利一十八處,成熟田者凡十萬余頃”[6];濱雍圩岸也是張宜舉主持修建,“元至正間,郡以民苦水患,嘗檄委前雷庠貳教張宜舉董筑[6];最后還有萬安軍學(xué)官劉復(fù)初疏浚衍豐渠。以上水利工程規(guī)模大,時(shí)間長,非少數(shù)鄉(xiāng)民力所能及,只能由官府來組織人力、財(cái)力去完成。

值得注意的是宋端平年間瓊山巖塘陂的修筑與管理方式。據(jù)正德《瓊臺(tái)志》記載:“鄉(xiāng)人于塘門筑石,高一丈六尺,闊三丈八尺;架橋砌陂為堤堰,延袤二百余丈,闊半之…其塘隸官陂堤。”[6]方志記載巖塘陂為鄉(xiāng)人修建,但又明確指出陂塘屬于官塘性質(zhì)。巖塘陂的灌溉面積為數(shù)百余頃,從其規(guī)模來看,鄉(xiāng)民應(yīng)該難以自行建成,但因熙寧免役法多年未惠及海南,[6]即便官方組織的水利工程,也多由百姓出差役,可稱為鄉(xiāng)人修建。由此推測,鄉(xiāng)民出資、出力,由官方出面組織人力、財(cái)力,官民合作可能是宋元海南水利工程建設(shè)中普遍存在的一種模式。如,元代知萬州軍賀賈修建洪口溪時(shí)批示:“東南二崗人民驟集,而國稅出于其半矣。河源于多命(地名)間,與大河不連屬,而其流有限。今吳顯昌效義募工,鑿?fù)ù蠛樱M(fèi)者多多矣。我亦量以贈(zèng)之。”[11],此處知軍捐出了自己的俸祿,鄉(xiāng)民亦出資、出力。瓊山學(xué)正張宜舉修建義豐堤閘,“有田之民,不期而至”,此處是鄉(xiāng)民主動(dòng)出力。

官方介入水利修建還有利于水利工程投入使用后的維修及灌溉管理。如,宋代巖塘陂,“其陂隸官職掌,各都遷立陂甲三十二名,以供其役,以一名陂長督之,任水性分流,不得擅利蓄泄。”[1]澄邁祥塘“瓊、澄兩縣交境數(shù)都皆蒙其利。建塔勒碑以規(guī)后,”這也是由官方出面制定了相關(guān)規(guī)則來管理祥塘。元代萬州的吳顯昌因募工開鑿洪口溪工程有功被任命為萬州第一廂總督提調(diào)水利官管州壩頭管理水利事宜。“憲令當(dāng)償吳顯昌功,即于十一年二月初六日奉,勒給馬蹄印一顆,工部一千九百二十四號(hào),以償公勞。”[11]

第三,宋元時(shí)期海南還存在由黎族首領(lǐng)主持修建的水利工程。元代樂會(huì)縣南二十里處的密澤陂由峒主王觀泰所主持,“近龍滾江,元末,峒主王觀泰集眾筑壩以防,又墾荒原數(shù)頃”[1]。儋州李許都的湳丹壩由酋長陳薦觀疏通,“有水泛流。元末,酋長陳薦觀疏通,泄于大江。”由此可知,宋元時(shí)期,為了黎區(qū)的農(nóng)業(yè)開發(fā),黎族人民已經(jīng)主動(dòng)參與興修水利。

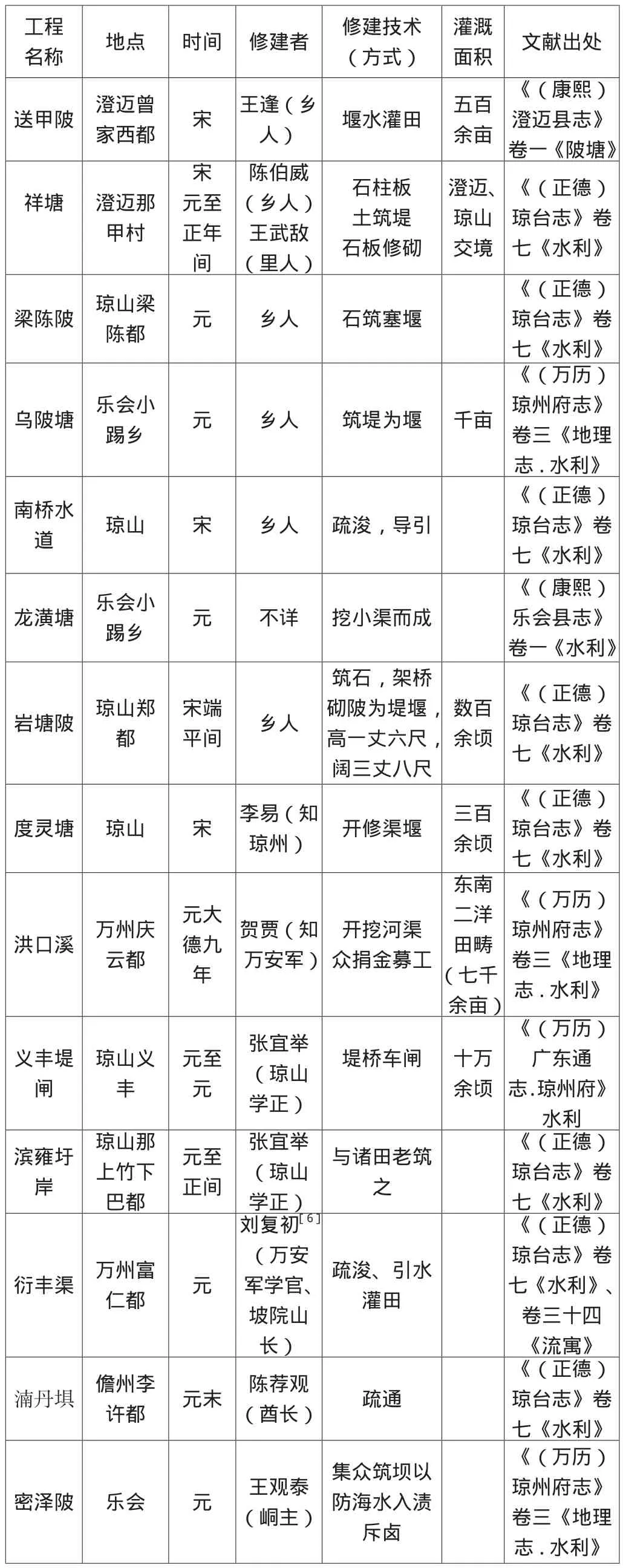

總之,宋元時(shí)期是海南農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要時(shí)期,水利建設(shè)蓬勃開展。筆者就所見文獻(xiàn)資料,把宋元時(shí)期海南各地的水利工程列表總結(jié)如下:

表1 宋元時(shí)期海南水利建設(shè)工程表

三、宋元時(shí)期海南水利對(duì)農(nóng)業(yè)的開發(fā)作用

(一)擴(kuò)大墾地面積,增加糧食產(chǎn)量

水利的興修促使農(nóng)田從廣種薄收往精耕細(xì)作轉(zhuǎn)變,提高了土地的利用價(jià)值。《正德瓊臺(tái)志》有這樣的記述:“冬種夏收曰小熟,夏種冬熟曰大熟。自宋代播占禾種,夏種秋收今有三熟者[6]。水稻從以前的一年二熟變?yōu)橐荒耆臁KㄔO(shè),有助于占城稻在海南擴(kuò)大種植,提高了土地使用率,增加糧食產(chǎn)量。“元豐間,瓊州昌化軍丁稅米歲移輸珠崖軍,民苦道遠(yuǎn),至是用(朱)初平議,根據(jù)四周軍稅賦舊額,存其正數(shù),二州丁稅米止令輸錢,聽珠崖軍自糴,民甚便之”[12]。珠崖軍能自糴,說明當(dāng)?shù)氐募Z食有了明顯提高。

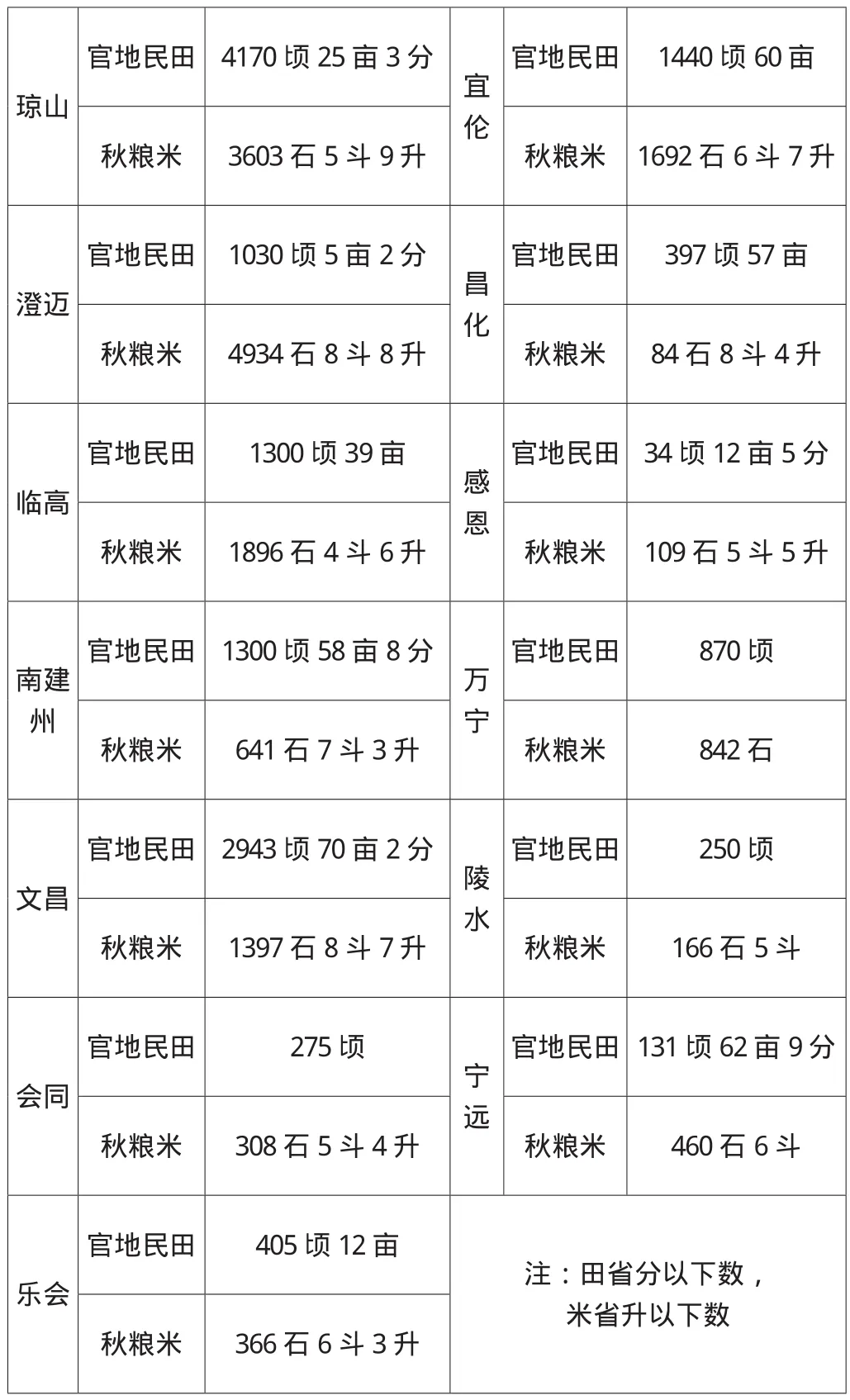

元代的農(nóng)業(yè)開發(fā)在宋代的基礎(chǔ)上的取得更大發(fā)展。海南成為政府稅糧重要征收地,元文宗時(shí),海南每年上交國家的秋糧米達(dá)16510石(詳見表二)。元代海南由于采用了內(nèi)地的生產(chǎn)技術(shù),占城稻耕種面積繼續(xù)擴(kuò)大,糧食產(chǎn)量提高。

表2 元代海南各縣市田糧情況表[5]

到元朝末期,對(duì)海南征收的稅糧是“幾二萬石”。[6]元期多次征討安南、占城,由于地理因素,海南成為其軍糧主要供需基地,《元史·朱國寶傳》:“加海北海南宣慰使都元帥,供給占城軍餉,事集而民不擾”。[13]元末,由于水利事業(yè)的發(fā)展,屯田進(jìn)一步擴(kuò)大,海南墾田數(shù)也大大增加,糧食產(chǎn)量也隨之提高。如《馬成龍神道碑》中所載:“尋拜海南道宣慰使,招徠黎獠,置軍屯田。屬征交趾,公私煩費(fèi)。君供給罔后,而民弗擾”。[14]每次征交趾、占城軍隊(duì)都是數(shù)萬,數(shù)萬軍隊(duì)的糧餉由海南供給,“而民弗擾”,這充分可以說明,元代海南的糧食生產(chǎn)發(fā)展速度是很快的。這些成就和宋元時(shí)期統(tǒng)治者重視水利建設(shè)是分不開的。

(二)水利建設(shè)與海南島農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境

宋元時(shí)期發(fā)展海南水利建設(shè)在保護(hù)海南生態(tài)環(huán)境方面有著積極的作用與意義[15]。

第一,水利建設(shè)在黎區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境上的意義。海南島黎族,多在山地、旱地上進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn),長期實(shí)行“砍山欄”的原始耕作方式,對(duì)自然生態(tài)有著嚴(yán)重影響。在黎區(qū)大興水利,鼓勵(lì)種植水稻,就會(huì)使黎族人民逐步放棄或減少刀耕火種的旱地農(nóng)業(yè),而代之以技術(shù)要求較高的灌溉農(nóng)業(yè)。有助于減輕或放緩因農(nóng)業(yè)的日益開發(fā)而破壞黎區(qū)的生態(tài)平衡。宋元以來,在黎族分布的地區(qū)水利建設(shè)取得很大的發(fā)展,如樂會(huì)、陵水地區(qū),出現(xiàn)“河下每日米船多出黎村”的景象[6]。

第二,水利建設(shè)在濱海臺(tái)地平原農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上的意義。沿海修筑的堤壩規(guī)模較大,防御海潮侵害農(nóng)田必不可少。如,龍滾河咸水從港而入,殃及農(nóng)田,元代樂會(huì)修筑密澤陂障潮,以防海水入漬并淡化河水灌田[1]。陂塘水利對(duì)農(nóng)業(yè)環(huán)境的改善,還在于對(duì)田地有水土保持作用。尤其是海南的感恩、昌化等地的砂質(zhì)土壤,經(jīng)過墾殖之后,如果沒有植被覆蓋,水土流失很快,而且趨向沙化。砂質(zhì)土上栽培作物,有水源灌溉,再有適當(dāng)?shù)母髦贫龋軌蚋纳仆临|(zhì)。沿海地區(qū)廣筑水利,還可以防止土壤沙化。如崖州地區(qū)海岸線長,土質(zhì)多沙,“海濱田地廣漠,旱不能耕”[6],土壤便向沙荒草原轉(zhuǎn)化。興修水利解決了因土地荒蕪而帶來的土壤沙化問題。因?yàn)橛兴瑳]有種植,土壤沙化的條件下水土流失更嚴(yán)重。在有水的條件下,沙化的土壤經(jīng)過耕作改良,水土保持能力就存在。

[1][明]戴熺,歐陽燦,蔡光前.萬歷瓊州府志[M].海口:海南出版社,2003:95~97,56,99,101~102.

[2][宋]樂史,等.地理志:海南(六種)[M].海口:海南出版社,2003:69,113,88.

[3][元]脫脫.宋史[M].北京:中華書局,1977.

[4][宋]趙汝適.諸番志[M].北京:中華書局,1956:145.

[5]湯開建.元代對(duì)海南島的開發(fā)與經(jīng)營[J].暨南學(xué)報(bào)(社科版),1990(4).

[6][明]唐胄 .正德瓊臺(tái)志[M].海口 :海南出版社,2003:231~232,32,129~133,697,658,237,146,136.

[7]司徒尚紀(jì).海南島歷史上土地開發(fā)研究[M].海口:海南出版社,1992:88.

[8][民國]陳銘樞.海南島志[M].海口:海南出版社,2003:68~69.

[9][清]林子蘭.康熙樂會(huì)縣志[M].海口:海南出版社,2003:116.

[10][清]阮元.道光廣東通志[M].海口:海南出版社,2003.

[11]吳乃貴.萬寧縣水利志[M].海口:南海出版公司,1993:206~207.

[12][明]郭棐.萬歷廣東通志[M].海口:海南出版社,2003:147.

[13][明]宋濂.元史[M].北京:中華書局,1977.

[14][元 ]程 矩 大 .全 元 文[M].南 京 :鳳 凰 出 版 社2004:493.

[15]吳建新.海南島古代開發(fā)若干問題的探討[J].中國農(nóng)史,1987(3).

海南省圖書館)

本文系海南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題論文,課題編號(hào):HNSK(GJ)13-137。

王冬梅(1980-),女,海南省圖書館,副研究館員;熊鳴琴(1975-),江西師范大學(xué),副教授;符佳佳(1987-),男,海南省圖書館,館員;曾月(1979-),女,海南省圖書館,館員。

- 長江叢刊的其它文章

- 翻轉(zhuǎn)課堂在高職院校心理健康教育課程中的運(yùn)用

- 淺析實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)與學(xué)生能力培養(yǎng)正相關(guān)關(guān)系

——基于“四川大學(xué)錦城學(xué)院文學(xué)與傳媒系實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)”案例 - 當(dāng)代大學(xué)生消費(fèi)理念的問題及解決方式

- 獨(dú)立學(xué)院大學(xué)生學(xué)習(xí)意愿現(xiàn)狀及對(duì)策研究

- 不忘初心,以史為鑒反對(duì)奢靡之風(fēng)

- 農(nóng)村青少年對(duì)流行文化的內(nèi)隱態(tài)度