貝氏體鋼在軸承中的應用進展

張福成,楊志南,雷建中,龐碧濤,王明禮

(1.燕山大學 a.亞穩材料制備技術與科學國家重點實驗室;b.國家冷軋板帶裝備及工藝工程技術研究中心,河北 秦皇島,066004;2.洛陽軸研科技股份有限公司,河南 洛陽 471039;3.洛陽LYC軸承有限公司,河南 洛陽 471039)

軸承的應用至今已有數個世紀,1905年誕生了現在應用最廣泛的高碳鉻軸承鋼,至今這類軸承鋼在世界軸承鋼總產量中仍占有80%以上份額[1-2]。隨著工業的發展進步,對軸承鋼提出了不同的要求,逐漸發展了滲碳軸承鋼、不銹軸承鋼和高溫軸承鋼等。傳統軸承鋼采用淬火、低溫回火熱處理工藝,熱處理后組織中包含有高碳馬氏體、少量殘余奧氏體和未溶碳化物。高碳馬氏體硬度高,具有較高的耐磨性和抗滾動接觸疲勞性能,因此一直得到廣泛的應用。然而,馬氏體軸承韌性低,高碳鉻軸承鋼在馬氏體淬火時表面形成殘余拉應力,氫脆敏感性高,當軸承的使用環境惡劣或承受沖擊載荷時,馬氏體軸承的使用壽命大幅降低[3]。因此,通過合金設計和熱處理工藝設計,開發新型的高性能軸承具有非常重要的意義。

與馬氏體組織相比,在馬氏體轉變起始溫度(Ms點)以上進行等溫淬火處理獲得的下貝氏體組織在保留高硬度的同時,兼具更高的韌性,同時表面為殘余壓應力,使得貝氏體軸承鋼具有優異的疲勞性能[3-7]。近年來新發現的納米貝氏體組織,也稱為硬貝氏體組織、低溫貝氏體或超級貝氏體組織,在保留與馬氏體相當硬度的同時,比常規貝氏體組織具有更高的韌性和相當的表面殘余壓應力[8-10],因而在軸承應用上具有巨大潛力。現從貝氏體軸承用鋼的成分、熱處理工藝、殘余奧氏體的作用3方面詳述了國內外貝氏體軸承的研究進展,重點介紹納米貝氏體鋼在軸承領域的研究進展及其應用潛力。

1 國內外貝氏體軸承用鋼的發展

1.1 常規貝氏體軸承用鋼

與馬氏體相比,貝氏體在軸承制造中的應用要晚很多。從1929年關于共析鋼等溫轉變的試驗結果的首次公開發表[11-12],到1934年等溫組織被命名為貝氏體[13-14],逐漸開啟了對貝氏體的認知。

經過20多年對貝氏體鋼的認知過程,1954年,國外開始了對軸承鋼貝氏體等溫淬火的研究,研究對象主要為高碳鉻軸承鋼,將其在230~250℃之間進行等溫處理,獲得由下貝氏體、殘余奧氏體和未溶碳化物組成的復合組織,在貝氏體鐵素體中有大量的析出碳化物,典型組織如圖1所示。這種下貝氏體組織與低溫回火馬氏體組織相比,硬度略低,但具有更高的韌性,可以達到低溫回火馬氏體組織的 3倍[4,15-16],與相同溫度回火處理的馬氏體軸承相比,貝氏體淬火后軸承具有更高的耐磨性、且表面處于壓應力狀態,有助于阻礙疲勞裂紋的擴展,可以實現無裂紋淬火等優點,因此率先在軋機軸承和鐵路軸承上得到應用。

圖1 GCr15鋼在230℃等溫5 h后的下貝氏體組織形貌Fig.1 The lower bainite microstructure of GCr15 steel austempered at 230℃ for 5 h

20世紀80年代,文獻[17]發現下貝氏體軸承比馬氏體軸承更適合于惡劣且潤滑不良的環境。在以水為潤滑劑的環境,低溫回火的馬氏體軸承L10壽命值為52 h,與下貝氏體硬度相同的馬氏體軸承的L10值為74 h,下貝氏體軸承的L10值達到168 h,明顯優于馬氏體軸承;類似的結果也出現在水煤漿環境下,如圖2所示。文獻[18]進一步證明與馬氏體組織相比,下貝氏體組織的高碳鉻軸承鋼具有更高的耐磨性和更低的氫脆敏感性,同時在水基潤滑劑條件下,下貝氏體組織具有更高的斷裂韌性和抗疲勞裂紋擴展能力,如圖3所示。

圖2 馬氏體軸承與下貝氏體軸承在不同環境下滾動接觸疲勞性能Fig.2 The rolling contact fatigue performance of martensite bearing and lower bainite bearing under different condition

圖3 不同組織高碳鉻軸承鋼在水基潤滑劑下的疲勞裂紋擴展速率[18]Fig.3 The fatigue crack growth rate of high carbon chrome bearing under water-based lubrication[18]

近年來,隨著對貝氏體組織的研究增加,對貝氏體組織軸承鋼的認識不斷提高,促進了貝氏體軸承用鋼的發展與應用[6,17-22]。國外貝氏體軸承用鋼的發展非常迅速,從最典型的100Cr6軸承鋼(不同的國家相應的牌號不同,但是成分相似,如 52100,En31,100Cr6,SUJ-2,GCr15,NF100C6,ShKh15,IIIX15,Rul 1,1C-1.5Cr[6]),已經發展了100CrMo7系列,100CrMnSi6-4軸承鋼,100CrMnMo8軸承鋼等多種用于貝氏體等溫淬火處理的鋼種,具體成分見表1[23-24]。世界著名軸承生產制造企業,德國 FAG,瑞典 SKF,日本NSK等早已成功將貝氏體等溫淬火工藝應用到鐵路、汽車、軋機、礦山機械等耐沖擊和潤滑不良的軸承上[25]。國外某軸承企業生產的高鐵軸承套圈也采用了貝氏體等溫淬火工藝。

表1 國外主要貝氏體軸承用鋼化學成分(wt%)Tab.1 The chemical compositions of bainite bearing steel at abroad(wt%)

我國在20世紀80年代開始對軸承的貝氏體處理技術開展研究。1985年,文獻[5]進行了RCC型鐵路貨車無油箱軸承的等溫淬火工藝的應用性研究,發現與常規馬氏體淬火低溫回火處理后相比,下貝氏體軸承滾動接觸疲勞壽命L10和L50比較低,但耐磨損性能優異,磨削酸洗后沒有馬氏體淬火后常有的磨削裂紋或燒傷現象出現,經裝車考核后未發現裝配裂紋。經過5年多的行車考核,證明了貝氏體軸承比馬氏體軸承更適合于應用到鐵路貨車上,因此原鐵道部有關部門規定:機車軸承套圈必須進行貝氏體淬火處理。1991年,文獻[26]開始將等溫淬火技術應用到42330型、42426型機車軸承上,并取得了良好的效果。

在不斷探索過程中,研究人員發現傳統高碳鉻軸承鋼適合于制造馬氏體軸承,并不能充分發揮貝氏體淬火工藝的全部優點,因此國內軸承研究者開始研發適合貝氏體淬火工藝的新型軸承鋼。文獻[27]開發了相當于SKF25的高淬透性GCr18Mo鋼,其成分為(wt%):C(1.10~1.50),Si(0.25~0.40),Mn(0.25~0.40),Cr(1.65~1.85),Mo(0.30~0.40)。文獻[28]開發了成分(wt%)如下的 GCr18Mo鋼:C(0.95~1.05),Si(0.25~0.45),Mn(0.30~0.50),Cr(1.70~1.95),Mo(0.15~0.30)。與GCr15鋼相比,GCr18Mo鋼經過貝氏體等溫淬火處理后,更容易獲得80%以上的下貝氏體組織,且具有更高的沖擊韌性和彎曲疲勞強度,因此采用GCr18Mo鋼制造的軸承更適合應用到高速、重載機車上。1997年6月以后,國內鐵路機車軸承開始全面采用具有更高淬透性的GCr18Mo鋼[29]。

我國研發的另一種可以用于貝氏體淬火處理的軸承鋼為 GCr15SiMo鋼,其成分為(wt%):C(0.95~1.05),Si(0.65~0.85),Mn(0.20~0.40),Cr(1.45~1.65),Mo(0.30~0.40)。該鋼具有高的淬透性,是在深入研究了Si元素對含Mo軸承鋼性能影響的基礎上研發的,用于替代GCr15SiMn鋼制造壁厚大于35 mm,尤其是大于50 mm的特大型軸承套圈和大型滾子[30]。GCr15SiMo鋼在應用初期一直采用馬氏體淬火,直到2006年才有對GCr15SiMo鋼貝氏體淬火處理后的組織和性能研究的報道[31]。

2010年,文獻[32]開發了一種含稀土不含鉻元素的可用貝氏體淬火的高淬透性軸承鋼,其成分為(wt%):C(0.70~0.85),Si(0.6~1.2),Mn(0.6~1.2),Mo(0.1~0.4),V(0.1~0.4),RE(0.01~0.3)。該鋼種的疲勞壽命和耐磨性均高于高碳鉻軸承鋼,沖擊韌性比高鎳鉻滲碳軸承鋼還高,而且不需要滲碳,可直接進行貝氏體和馬氏體淬火,降低軸承的生產成本。

近年來,文獻[33]開發了可以采用貝氏體處理的ZWZ12和ZWZ14軸承鋼,其中ZWZ12軸承鋼的成分為(wt%):C(1.00),Si(0.25),Mn(0.69),Cr(1.70),Mo(0.43),Ni(0.03),P(0.003),S(0.001)。ZWZ12軸承鋼是在GCr18Mo的基礎上增加Mn元素和Mo元素得到的。該軸承鋼完全采用貝氏體淬火處理,其硬度值低于60 HRC,而采用在馬氏體轉變溫度以下20℃等溫處理,在獲得下貝氏體體積分數達到近80%的時候,軸承鋼的強度和韌性性能最佳,說明了下貝氏體組織的韌性優異。ZWZ14軸承鋼的成分為(wt%):C(1.02),Si(0.56),Mn(0.98),Cr(1.95),Mo(0.62)。該鋼采用馬貝復合組織工藝淬火后,無需回火,且工件無淬火裂紋[34]。

1.2 納米貝氏體軸承用鋼

近百年來,大量國內外學者不斷探究貝氏體組織,以揭示其強韌化機理、同時不斷開發新的高性能貝氏體鋼。2002年,文獻[8]率先提出了Hard bainite這個概念,即硬貝氏體,成分為(wt%):Fe(0.79),C(1.59),Si(1.94),Mn(1.33),Cr(0.30),Mo(0.02),Ni(0.11)。在低溫下(125~350℃)進行等溫轉變,獲得由納米尺度貝氏體鐵素體板條和板條間的富碳殘余奧氏體薄膜組成的貝氏體組織,如圖4所示[10],其硬度接近碳含量相當的馬氏體的硬度,極限抗拉強度可以達到甚至超過2.3 GPa,斷裂韌性可達40 MPa·m1/2,因此被稱為硬貝氏體組織,這種貝氏體從轉變溫度角度可稱為低溫貝氏體,從組織尺寸角度可稱為納米貝氏體,從強度指標角度可稱為超級貝氏體[8-10,35-36],本質上這些表述的組織都是一致的。

圖4 高碳高硅鋼在200℃等溫15 d獲得的納米貝氏體組織Fig.4 Nano bainite microstructure on high carbon and high silicon steel treated at200℃for 15 days

近年來,隨著對納米貝氏體組織及其性能研究的深入,材料研究者和軸承生產企業意識到納米貝氏體在軸承應用上的巨大潛力,逐漸開展了相關研究工作。2009年,SKF設立了技術研究中心,其目的之一就是開發新一代的軸承用鋼及其制備技術[37]。

我國學者在納米貝氏體軸承用鋼的研究與開發方面取得了顯著成果。文獻[38-39]研究發現Al元素兼具促進貝氏體相變,抑制碳化物析出,降低材料氫脆敏感性,降低密度等有利效果,近年來相繼開發了多種性能優異的含鋁納米貝氏體軸承用鋼。文獻[40-43]在國內外率先開發了表面為高碳納米貝氏體、心部為低碳馬氏體組織的滲碳鋼(20CrMnMoSiAl)及其制造技術,并申報國家發明專利,表層組織結構如圖5所示,成分見表2[44,46-48,51]。在相同的接觸應力下,該納米貝氏體鋼的滾動接觸疲勞壽命明顯長于馬氏體滲碳鋼,壽命提高1倍以上,如圖6所示。

圖5 20CrMnMoSiAl納米貝氏體滲碳鋼表層組織照片Fig.5 Optimal and TEM micrograph of nano bainite microstructure in the surface layer of 20CrMnMoSiAl steel

表2 納米貝氏體軸承用鋼的化學成分(wt%)Tab.2 Chemical compositions of nano bainite bearing steel(wt%)

圖6 20CrMnMoSiAl納米貝氏體滲碳鋼與20CrMnTi馬氏體滲碳鋼滾動接觸疲勞性能Fig.6 Rolling contact fatigue performance of nano baintie 20CrMnMoSiAl steel and martensite 20CrMnTi

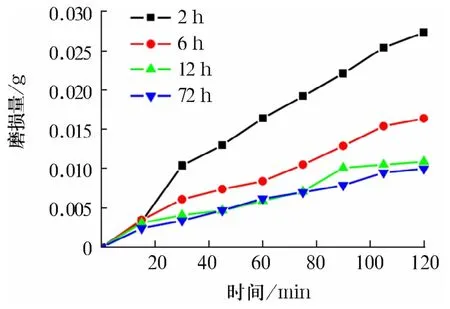

2012年,文獻[44]公開了一種含Mo和Al的高碳硬貝氏體軸承鋼,其疲勞壽命比GCr15軸承鋼提高1倍以上。近年來,文獻[45-47]報道了GCr15SiAl鋼和GCr15SiMoAl鋼2種軸承鋼,成分見表2。通過對不同體積分數納米貝氏體、馬氏體和殘余奧氏體的性能進行對比分析可知,完全納米貝氏體組織不僅具有優異的強韌性,也同時具有最佳的耐磨性(表3和圖7)[47]。

表3 GCr15SiAl鋼等溫不同時間后組織中各相體積分數與性能Tab.3 Properties and volume fraction of GCr15SiAl steel after austempered for different time

圖7 不同各相體積分數GCr15SiAl鋼的耐磨性對比Fig.7 Comparison on the wear resistant of GC15SiAl steel with different phase constitutions

近年來,在國家“八六三”計劃《大功率風電機組用軸承鋼關鍵技術開發》的支持下,文獻[48]開發了2種高端納米貝氏體軸承用鋼,成分見表4,其一為適合于制造大功率風電主軸軸承套圈用滲碳鋼,G23Cr2Ni2Si1Mo鋼和 G23Cr2Ni2SiMoAl鋼經低溫等溫處理后組織形貌如圖8a所示,平均貝氏體鐵素體板條厚度為68 nm。如圖9a所示(P為破壞概率,N為疲勞壽命),G23Cr2Ni2Si1Mo鋼具有比傳統G20Cr2Ni4A鋼更加優異的滾動接觸疲勞性能,經過等溫處理后心部低碳馬氏體組織的沖擊韌性較油淬處理提高33%。該材料制造出的6 MW風電主軸軸承圈,尺寸達3 200 mm,為目前國內最大的風電機組主軸軸承。其二為適合于5 MW及以上功率風電偏航、變槳軸承和主軸軸承滾動體用GCr15Si1Mo鋼,納米貝氏體組織如圖8b所示,其滾動接觸疲勞壽命顯著優于GCr15SiMo鋼,如圖9b所示。這種高碳GCr15Si1Mo鋼已經用于制造5 MW風電機組用偏航、變槳軸承和主軸軸承的滾動體。現在,G23Cr2Ni2Si1Mo鋼和GCr15Si1Mo鋼已成功納入到我國新修訂的標準GB/T 3203《滲碳軸承鋼》和新制定冶金行業標準YB/T《軸承鋼 輾軋環件及毛坯》中,受到了國內各大特鋼廠和軸承制造企業的關注。

圖8 滲碳軸承鋼表層和高碳軸承鋼納米貝氏體組織Fig.8 TEM micrographs of nano bainite microstructure in the surface layer of G23Cr2Ni2Si1Mo steel and GCr15-Si1Mo steel

圖9 新研發的軸承鋼P-N曲線Fig.9 P-N curve of new developed bearing steels

表4 新研發的軸承鋼與傳統軸承鋼接觸疲勞性能對比Tab.4 Comparison on the rolling contact fatigue performance of the new developed bearing steel and the conventional bearing steel

2014年,為了研究無碳化物納米貝氏體鋼在軸承上的適用性,文獻[49]首次報道了在沒有未溶碳化物情況下納米貝氏體鋼的滾動接觸疲勞機理,設計的納米貝氏體鋼的成分為(wt%):C(0.8),Mn(2.03),Si(1.51),Al(0.057),Cr(0.22),Ni(1.05),Mo(0.377),V(0.004),Nb(0.007),Cu(0.03),Ti(0.019),B(0.000 7)。通過對滾動接觸疲勞機理的研究,證明了納米貝氏體組織在滾動軸承上應用的可行性。文獻[50]中報道了一種含納米貝氏體組織的超高碳軸承鋼,其成分為(wt%):C(1.26),Mn(0.49),Si(0.49),Al(1.37),Cr(1.56)。證明在保證硬度的前提下,納米貝氏體組織有利于提高軸承鋼的滾動接觸疲勞壽命。

2 貝氏體軸承用鋼的熱處理技術

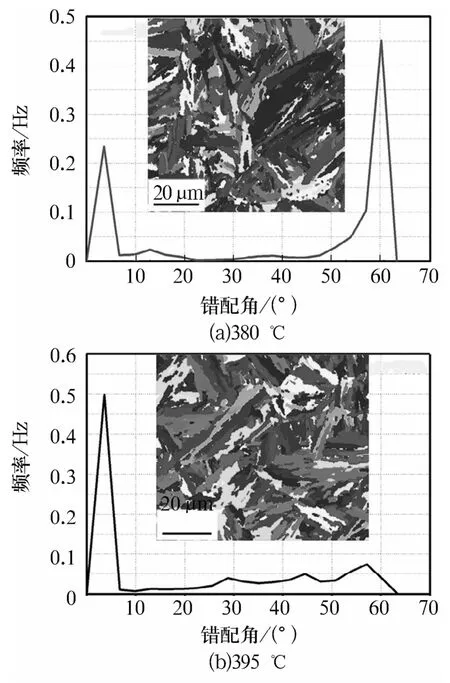

常規高碳鉻貝氏體軸承等溫淬火工藝為:將在830~880℃進行奧氏體化處理后的軸承鋼在230~250℃進行2~4 h等溫處理。等溫處理后的軸承鋼獲得由下貝氏體、殘余奧氏體和未溶碳化物組成的復合組織,在貝氏體鐵素體中有大量的析出碳化物,如圖1所示。隨著等溫溫度從380℃升高至395℃,貝氏體鐵素體板條寬度逐漸增加,板條間的小角度錯配角分數會逐漸增加,如圖10所示[50],材料的韌性從 88 J/cm2降低至 70 J/cm2[51]。

圖10 不同溫度下獲得貝氏體組織的錯配角分布規律Fig.10 Misorientation distribution of bainite microstructure obtained at different temperatures

由于高碳貝氏體轉變速率較慢,需要長時間等溫處理才可獲得全貝氏體組織。然而長時間的等溫處理會增加軸承制造成本,因此需研發新的工藝以縮短周期。文獻[52]將100Cr6軸承鋼淬入Ms溫度以下20℃保溫40 s后,放到230℃的環境中,貝氏體完全轉變所需的時間為只在230℃等溫所需時間的10~25%,盡管這種熱處理處理工藝先獲得了少量的馬氏體組織,但其硬度沒有損失,且疲勞強度顯著提高。

采用上述工藝軸承鋼所獲得的組織為馬氏體與貝氏體的混合組織。1999年,文獻[53]開發了在未損失硬度的前提下獲得完全貝氏體組織的2階等溫處理工藝。在210℃等溫33 h才可以獲得全貝氏體組織,硬度為60.1 HRC,而在210℃等溫9 h后在250℃等溫1 h,也可以獲得全貝氏體組織,此時硬度可以達到59.9 HRC。

近年來,為了綜合利用馬氏體與貝氏體的優越性,研究人員開發出了貝氏體-馬氏體和馬氏體-貝氏體復合淬火工藝。貝氏體-馬氏體工藝是將奧氏體化后的軸承鋼放入到鹽浴中先發生下貝氏體轉變,待轉變量達到一定程度后,冷卻至Ms溫度以下,使剩余未轉變奧氏體繼續轉變為馬氏體,最后組織為下貝氏體、馬氏體、少量殘余奧氏體和未溶碳化物。該組織結構中由于先發生下貝氏體轉變,后期的馬氏體相變過程中體積膨脹過程對下貝氏體組織產生了強化作用,同時韌性相下貝氏體和殘余奧氏體組織也可以有效地協調變形,因此該復相組織的強韌性能優異[16]。

2012年,文獻[33]開發了馬氏體-貝氏體復合組織淬火工藝:加熱溫度830~880℃,保溫一定時間后,冷卻至Ms點與Mf點之間某一溫度,并等溫一定時間,保證工件心部也冷到設定溫度后,立即將工件加熱到下貝氏體轉變溫度,并等溫一定的時間(約4 h),使工件內殘余奧氏體轉變為下貝氏體,并使已形成的馬氏體回火。該技術與傳統的淬火技術相比,具有淬火組織與性能可調控、淬火組織與尺寸穩定性高、淬火變形量小、淬火裂紋敏感性低等特點,尤其適合大型軸承零件的熱處理。

對于納米貝氏體軸承用鋼的熱處理工藝,與常規貝氏體軸承的相比,其等溫溫度更低,從而使相變驅動力增加,貝氏體形核點增多,同時減緩貝氏體長大速度。文獻[44]開發的納米貝氏體軸承熱處理工藝中最后一步保留了低溫回火工藝,以進一步提高殘余奧氏體的穩定性,從而提高材料的韌性;從組織結構角度,納米貝氏體組織中貝氏體鐵素體厚度方向的尺寸小于100 nm,且由于高Si含量抑制了碳化物在貝氏體相變過程中的析出,從而使得更多的碳“固溶”到貝氏體鐵素體和配分到殘余奧氏體當中,這種高碳殘余奧氏體厚度為幾到十幾納米,具有更高的穩定性,因此具有很高的加工硬化能力,有效提高鋼的塑韌性;從常規性能角度,結合細晶強化和固溶強化,納米貝氏體組織強度更高,同時消除硬質析出相ε碳化物后,納米貝氏體組織具有更高的韌性。因此,具有納米貝氏體組織的鋼的力學性能顯著優于其他貝氏體鋼的力學性能,且可達到相當碳含量下馬氏體組織的強度。由于納米貝氏體組織只需要通過常規熱處理即可獲得,不需要劇烈塑性變形或快速冷凝來制備超細晶粒,因此受到了廣泛關注[8-10,14,35-38]。然而,由于納米貝氏體熱處理溫度較低,所以需要等溫時間較長,無疑增加了軸承的制造成本,如何通過合金元素和熱處理工藝的合理調整,縮短納米貝氏體組織的制備周期,是材料學者值得研究的問題。

3 貝氏體軸承用鋼中的殘余奧氏體

在貝氏體相變過程中,隨著過冷奧氏體向貝氏體鐵素體轉變,大量貝氏體鐵素體中過飽和的碳原子擴散到未轉變的奧氏體當中,提高了未轉變殘余奧氏體的中的碳含量,進一步增加了向貝氏體鐵素體轉變的難度,這一點在納米貝氏體轉變過程中更為突出,因此,在貝氏體組織中,都會存在一些殘余奧氏體相。與常規下貝氏體組織相比,由于在納米貝氏體相變過程中無ε碳化物的析出,使得其未轉變奧氏體中的碳含量更高,因此,其貝氏體相變程度要低于常規下貝氏體組織,造成納米貝氏體組織中更高的殘余奧氏體含量。

貝氏體組織中殘余奧氏體作為韌性相,對貝氏體鋼性能優化起了重要作用。作為奧氏體相,其具有比鐵素體相更加優異的加工硬化能力。在納米貝氏體鋼中,強度因素主要是由納米尺度的貝氏體鐵素體相控制,而韌性則主要受殘余奧氏體相控制[54]。殘余奧氏體應變誘發馬氏體轉變,即TRIP效應,是其提高材料強韌性的一個方面。此外,文獻[55-56]的研究結果表明,納米貝氏體鋼在變形過程中,薄膜狀的殘余奧氏體會吸收臨近貝氏體鐵素體中的位錯,使得貝氏體鐵素體保持在非加工硬化狀態,可以有效協調貝氏體鐵素體的變形,從而提高納米貝氏體鋼的強度和韌性。這一觀點在普通下貝氏體鋼中也得到了證明。

在摩擦磨損過程中,接觸面由于劇烈摩擦而產生剪切力,剪切力通過推動位錯滑移而產生塑性變形,納米貝氏體鋼表層的殘余奧氏體在應變作用下轉變成馬氏體,可以顯著提高材料的耐磨性能[57-61]。在疲勞過程中,不穩定的殘余奧氏體也會發生應力/應變而誘發馬氏體轉變,對于疲勞有顯著的影響,存在2種截然相反的觀點:一種觀點認為這種轉變吸收了裂紋擴展的能量,鈍化裂紋,阻礙了裂紋的擴展,因而提高了材料的疲勞強度[62-63];另一種觀點認為這種在循環載荷作用下生成的未回火馬氏體脆性大,會降低疲勞強度。文獻[64]研究發現,滲碳鋼表層的殘余奧氏體轉在循環載荷作用過程中發生誘發馬氏體轉變,可以有效穩定表面的殘余壓應力水平,提高表面硬度,從而提高材料的疲勞強度。

不穩定的殘余奧氏體在應力/應變下誘發馬氏體轉變,會導致材料體積膨脹,而這是影響軸承尺寸穩定性的主要因素。尺寸穩定性是軸承設計中所必須要考慮的問題,尤其是對于精密軸承更為重要。在52100馬氏體軸承中,每1%的殘余奧氏體發生馬氏體轉變,引起的膨脹應變有0.001[6]。有研究表明,含有35%殘余奧氏體的全淬透性軸承鋼在軸向加載疲勞過程中,殘余奧氏體轉變而引起的體積應變隨著溫度的升高逐漸降低,這主要是由于殘余奧氏體的熱力學穩定性增加,對應力誘發馬氏體轉變的敏感程度降低造成的[6,67]。而對于滲碳軸承鋼,由于滲碳層比較薄,在服役過程中由于殘余奧氏體應變誘發馬氏體轉變引起尺寸變化理論上很小,因此對整體尺寸的變化會小于全淬透型鋼,而這方面的理論和實際研究都還有待于深入。

影響殘余奧氏體穩定性的因素主要有2個方面:殘余奧氏體的形態和化學成分。貝氏體鋼中,殘余奧氏體的形態主要有薄膜狀和塊狀2種。僅有幾納米到十幾納米的薄膜狀殘余奧氏體由于其較高的碳含量,同時受到周圍貝氏體鐵素體的束縛,具有非常高的穩定性,因此不能發生TRIP效應;相比之下,塊狀殘余奧氏體相中的碳含量略低,同時所受的束縛度小,因此其穩定性較低,容易發生 TRIP效應[54,65-66]。文獻[54]在研究殘余奧氏體對納米貝氏體組織拉伸性能的影響后認為:化學成分是影響殘余奧氏體穩定性的最重要因素。盡管隨著等溫溫度的升高,組織中塊狀殘余奧氏體體積分數增加,但是由于轉變溫度較高,殘余奧氏體中的平均C含量更高,降低應變誘發馬氏體轉變溫度 Md,提高了奧氏體的穩定性,如圖 11所示[54]。合金元素中除了所熟知的 C,Mn,Si可以降低Md或Ms外,Al元素也可明顯降低Md,從而提高殘余奧氏體穩定性。

圖11 不同Md溫度下納米貝氏體組織中殘余奧氏體轉變量與塑性應變之間的關系Fig.11 Relationship between retained austenite and plastic strain in nano bainite microstructure developed at different temperature

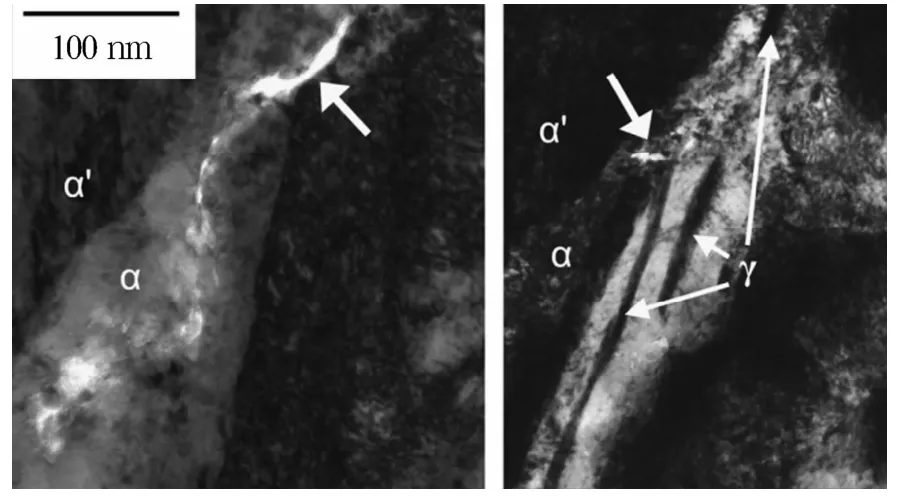

對于貝氏體軸承用鋼,尤其是納米貝氏體軸承用鋼,其組織中殘余奧氏體的穩定性要高于馬氏體軸承鋼中殘余奧氏體的穩定性。2014年,文獻[49]首次報道了在沒有未溶碳化物情況下納米貝氏體鋼的滾動接觸疲勞機理,發現其與常規含有未溶碳化物時的52100軸承鋼的疲勞機理有明顯差異。在滾動接觸疲勞過程中,傳統高碳鉻軸承鋼中微裂紋主要形成于硬質碳化物與基體的相界面,而納米貝氏體鋼中微裂紋形成于應變誘發相變形成的高碳馬氏體與貝氏體鐵素體的相界面處,這些高碳馬氏體是由穩定性較低的塊狀殘余奧氏體轉變,同時這些微裂紋在擴展過程中不斷分叉,如圖12所示[49],有效地延遲了最終斷裂的發生,因此有利于疲勞壽命的提高。而在微裂紋附近的薄膜狀的殘余奧氏體則非常穩定,在滾動接觸疲勞過程中未發生相變,如圖13所示[49]。納米貝氏體鋼在熱處理過程中,未轉變的奧氏體組織同樣為零件的尺寸穩定性做出貢獻。文獻[69]對比了分別經過馬氏體和貝氏體處理后的100Cr6軸承鋼與納米貝氏體鋼的尺寸變化情況,發現貝氏體處理后的100Cr6軸承鋼的變形量比馬氏體處理減小了一個數量級,而納米貝氏體鋼變形量為常規貝氏體處理的1/5,這一過程中,未轉變的奧氏體相對其向納米貝氏體轉變而引發的應變起了很好的協調作用,減小了變形。因此,控制納米貝氏體組織中殘余奧氏體的形態,消除塊狀殘余奧氏體,進一步提高殘余奧氏體的穩定性可以保證軸承在服役過程的尺寸穩定性,這也是納米貝氏體軸承用鋼值得研究的重點內容之一。

圖12 納米貝氏體鋼滾動接觸疲勞性能測試后截面微裂紋Fig.12 SEM images of the radial cross section at the center of wear tracks of nano bainite steel after rolling contact fatigue test

圖13 納米貝氏體鋼在滾動接觸疲勞試驗后微裂紋的SEM照片Fig.13 SEM images from a branched crack that has evolved from microscopic voids in the nano bainite sample

4 結論與展望

隨著我國工業的高速發展以及國家重大戰略“中國制造2025”的啟動,作為機械裝備中最為關鍵的基礎零部件之一,高端軸承及其制造技術的開發具有非常重要的意義。貝氏體軸承用鋼以其比馬氏體軸承用鋼更高的韌性以及有利的表面殘余壓應力,已經逐漸替代馬氏體軸承鋼用于高鐵、盾構機等軸承的制造中。納米貝氏體鋼組織中細小的組織結構,高穩定性的殘余奧氏體,保障了納米貝氏體鋼具有更高的強韌性、耐磨性和抗滾動接觸疲勞性能,因此,納米貝氏體軸承用鋼具有廣闊的應用前景。新研發納米貝氏體軸承用鋼納入國家標準和行業標準中,將進一步推動了納米貝氏體軸承用鋼的發展。

現階段,納米貝氏體軸承用鋼的應用還處于起步階段,仍有一些問題有待進一步深入研究,如在服役過程中殘余奧氏體的轉變及其引發的尺寸穩定性問題,納米貝氏體組織在軸承服役過程中的組織演變規律及對服役壽命的影響,納米貝氏體軸承的更適用于的工況,縮短熱處理工藝周期的方法等。期待有更多的軸承行業及相關科技人員共同研究解決這些問題,促進納米貝氏體軸承用鋼的發展與應用。