黑龍江建設應急廣播的實踐與思考

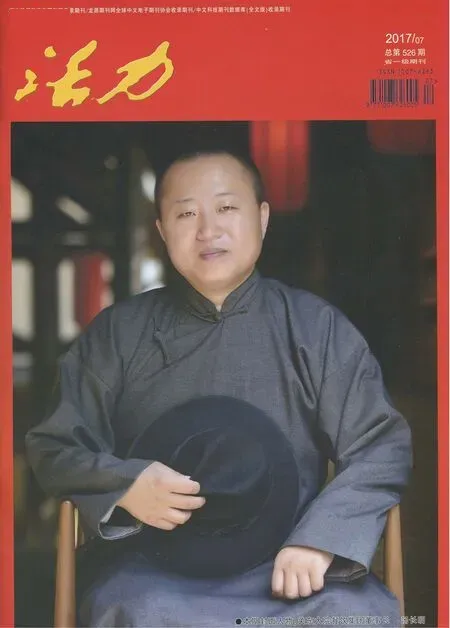

劉樹國

(黑龍江廣播電視臺,哈爾濱 150000)

黑龍江建設應急廣播的實踐與思考

劉樹國

(黑龍江廣播電視臺,哈爾濱 150000)

應急廣播;必要性;展望

近年來,伴隨著地震、重大霧霾天氣等自然災害的頻繁發生,應急廣播這一概念也日漸走進人們的視野,并且在國內多次自然災害發生過程中,了解了相應的事件。而作為一個各類自然災害頻發的省份,黑龍江目前還未建立完整的應急廣播體系,迫切需要構建從省級層面,到鄉鎮村屯的完整的應急廣播體系,來發揮應急廣播在應急公共信息服務中的作用。

一、應急廣播的概念及在國內外的實踐

1.應急廣播的概念

應急廣播通常情況下是在發生突發事件、重大自然災害與公共衛生與社會安全等公共危機時,通過不同層級的廣播系統,在第一時間為人民提供快速迅捷獲得訊息服務的通道,從而有效引導群眾撤離、避險,將生命財產損失降低到最低程度。

2.國內外應急廣播實踐

當下,諸如美國、日本、德國、英國、以色列等西方國家,應急廣播都是政府應急通道的一個重要組成部分,并且通過立法的形式加以規范。特別是日本,在20世紀80年代,開始逐步建立完善的防災應急通信體系,而其中應急廣播就是重要的一個系統。在發生地震、海嘯等災難時,民眾就可以第一時間通過應急廣播系統獲取信息,指導避險。同時,日本在多達52部法律中,對災害預警信息的發布作了明確的規定,從而為廣播電視機構獲取相關信息提供了法律保障。

近年來,我們國家也進一步加強了應急廣播建設的進程。其中,黨的十七屆六中全會對應急廣播建設做出了安排:“建立統一聯動、安全、可靠的國家應急廣播體系”在中辦、國辦2015年1月印發的《關于加快構建現代公共文化服務體系的意見》當中則明確提出:“實施國家和地方應急廣播工程,完善應急廣播覆蓋網絡,打造基層政務信息發布、政策宣講和災害預警的應急指揮平臺”。

基于黨和國家對應急廣播建設的重視,2013年12月3日,國家應急廣播中心正式在中央人民廣播電臺投入運行,同時,應急廣播社區網站也正式上線運作上線,從而為建設國家應急廣播體系拉開了序幕。2013年4月20日,四川雅安市蘆山縣發生7.0級地震,隨即,中央人民廣播電臺啟動了國家應急廣播報道程序。4月22日,國家應急廣播在蘆山縣開播定向應急廣播,首次以“國家應急廣播”為呼號,在突發災難事件中對災區民眾定向播出的應急頻率。2014年8月3日,云南魯甸發生里氏6.5級地震,中央人民廣播電臺于8月6日,開通國家應急廣播——魯甸抗震救災應急電臺,再次在地震震中開辦專門為當地受災群眾、救援人員等提供信息服務的應急電臺。截至目前,國內已經有14個省份開通了應急廣播電臺。

二、黑龍江省建設應急廣播體系的必要性

黑龍江是國家重要糧食戰略生產基地及重要的生態功能區,同時也是國內自然災害種類最多、活動最頻繁、危害最嚴重的省份之一,每年都會不同程度的發生暴雨洪澇、干旱、低溫冷害、龍卷風、山體滑坡、森林火災等自然災害。“十二五”期間,我省各類自然災害共造成2813萬人次受災,直接經濟損失約650億元。因此,建立覆蓋全省的應急廣播體系,對災害預警信息發布、傳播防災減災知識,減少各類災害給人民生命財產和經濟、社會發展造成的損失具有重要意義。

三、黑龍江應急廣播的早期實踐

雖然黑龍江省省級層面的應急廣播體系還未建立起來,但在應急廣播方面,卻已經進行了有益的嘗試和探索。作為省內唯一同頻覆蓋的廣播頻率。近年來,在發揮應急廣播的作用方面進行了許多有益的嘗試。從2005年,雨中送高考,發起愛心送考行動開始,到2008年,跨省救助長春產婦尹文嬌,再到2016年9月,推出“回家的路”尋找走失老人愛心行動;從策劃成立的全國首家“998全省交通肇事逃逸信息發布網”,協助警方破獲逃逸幾百起案件,到推出全國首家“998全省公路信息咨詢服務網”,整合多方公路信息實行24小時即時播出貼心服務。都發揮了巨大的作用,行使了應急廣播的作用。特別是近兩年,黑龍江交通廣播與公安交警、交通、城管、民航、鐵路、氣象等幾十個單位和部門,緊密攜手、密切合作,在應對霧霾、暴雨、冰雹、暴雪等極端天氣中,通過推出特別節目,在微信公眾平臺時時更新路況信息,發布各類交通信息,將應急工作這篇文章做足做透,為聽眾提供了有效的應急信息,也發揮了職能部門的助手作用,得到了社會各界的認可。

四、黑龍江應急廣播體系建設展望

綜合國內外的實踐及我省的自然和社會發展情況,建設應急廣播,對黑龍江具有重要的意義和價值。那么未來建設應急廣播體系應該遵循什么樣的原則,如何管理?應急廣播的平臺如何搭建呢?我覺得應該從如下幾方面入手。

1.應急廣播的建設原則

應急廣播建設,涉及投入,涉及信息的統籌與調度,因此,其建設原則應該遵循政府主導、廣電實施、統一規劃、分級負責、資源共享、平戰結合的原則。

2.應急廣播的平臺建設

(1)省級應急廣播頻率:基于前述所具有的實踐與實戰經驗。因此,在省級應急廣播頻率上,應該將黑龍江交通廣播作為省應急廣播頻率。

(2)市縣級應急平臺:以市縣級廣播電視播出機構為平臺,建立應急信息發布機制。

(3)村級平臺:通過實施村村通,村村響工程,在村屯及基層社區通過電視、戶外大屏、有線廣播、收音機等載體,做好應急信息的發布。

3.應急廣播播出內容

日常為聽眾提供出行、生活等公共信息服務,普及防災減災等應急知識;在發生災害等情況時,中斷正常節目,播發預警、抗災信息等內容。□

(編輯/穆楊)