精準扶貧績效評價的分析框架:基于收入分配效應視角

朱良華

(梧州學院,廣西 梧州 543002)

精準扶貧績效評價的分析框架:基于收入分配效應視角

朱良華

(梧州學院,廣西 梧州 543002)

精準扶貧進入到攻堅拔寨的沖刺階段,必須加強績效評價研究以研判是否實現了“扶真貧” “真扶貧”的目標設定。然而,為數不多的精準扶貧績效研究成果主要側重于從工作過程層面評價績效水平,構建的績效評價指標體系并不能有效反映扶貧政策的精準度和有效性。收入水平是精準脫貧的重要衡量指標,精準扶貧的財政轉移支付又會對貧困地區收入分配格局產生重要影響,因此,從收入分配效應視角對精準扶貧績效進行評價具有重要的現實意義。建議將精準扶貧績效評價問題與貧困地區的收入分配效應問題有機結合,建立一個由理論研究、實證研究、規范研究組成的“三位一體”的分析框架。

精準扶貧;績效評價;收入分配效應;分析框架

自從習近平總書記2013年11月在湖南湘西調研扶貧攻堅時首次提出 “精準扶貧”概念之后,相繼又明確提出了“六個精準”的要求,將精準扶貧作為中國扶貧的基本方略及指導中國農村扶貧的基本方針和主要抓手[1]。精準扶貧是我國30多年農村扶貧開發實踐的經驗總結和回應當前農村扶貧困境的必要之舉,關系到全面建成小康社會目標的實現,是當前的重大政治任務之一。雖然在過去的30多年里,我國的扶貧工作所取得的巨大成就毋庸置疑,但是,我們依然要認識到農村貧困規模依然龐大,根據2016中國農村貧困檢測報告,截至2015年底,我國貧困人口還有5575萬人(1)。距離兌現習近平總書記提出的“確保貧困人口到2020年如期全部脫貧”戰略目標的時間不多了,所面對的脫貧對象又都是多輪扶貧脫貧之后剩下的“硬骨頭”。脫貧攻堅時間緊迫,任務艱巨,形勢異常復雜嚴峻。

在我國扶貧事業進入攻堅拔寨階段的當下,加強精準扶貧績效考核,總結精準扶貧實踐活動的得與失,不斷提高幫扶政策的精準度,是實現現有貧困縣、貧困人口在2020年全部脫貧摘帽的客觀要求與重要保障。2016年4月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于建立貧困退出機制的意見》,明確規定貧困人口退出要以戶為單位,主要衡量標準是該戶年人均純收入穩定超過國家扶貧標準且實現“兩不愁三保障”。由此看來,收入水平是貧困戶脫貧的重要衡量指標,要精準脫貧首先是要實現收入脫貧,收入分配效應應該成為精準扶貧績效評價的焦點所在。我們現行的精準扶貧政策與措施,給貧困地區的居民收入帶來了哪些影響呢?是否存在“扶富不扶貧”的偏誤?這些問題都可以通過精準扶貧的收入分配效應來進行“精準識別”。

發展經濟學領域的許多關于貧困和反貧困問題的重要研究成果形成了一系列著名的理論和模型,并在實踐中得到了廣泛應用,取得了良好效果,為發展中國家促進經濟發展和消除貧困起到了非常重要的作用。特別是發展經濟學家繆爾達爾、劉易斯、舒爾茨以及阿瑪蒂亞·森等人在貧困和反貧困方面的開創性研究成果和杰出貢獻,分別獲得了1974年、1979年、1998年的諾貝爾經濟學獎,但所有這些研究主要集中在貧困形成機理與識別、反貧困戰略等理論層面;國內這兩年關于精準扶貧的研究方興未艾,但主題除了是對各類政策與規劃文本的解讀、闡釋等之外,多集中于對精準識別,以及特色產業扶貧、醫保與醫療救助扶貧、金融扶貧、易地搬遷等具體路徑和扶貧項目資金管理等問題,圍繞精準扶貧績效評價、脫貧攻堅精準度的研究還比較少。本文嘗試在借鑒現有研究的基礎上,構建一個基于收入分配效應視角的精準扶貧績效分析框架,希望能夠起到拋磚引玉的作用。

一、國內相關研究綜述

1.精準扶貧研究現狀

貧困是人類發展面臨的重要障礙。消除貧困,改善民生,實現共同富裕,是社會主義的本質要求。自從習近平總書記2013年11月在湖南湘西調研扶貧攻堅時首次提出 “精準扶貧”概念以來,學者們表現出了極大的研究興趣,掀起了持續的研究熱潮,相關研究成果層出不窮、十分豐碩。除了大量的解讀各種文件、各種政策的文獻之外,現有精準扶貧的研究熱點重點集中在以下幾個方面。

首先,闡釋精準扶貧內涵。作為對粗放扶貧的革新,精準扶貧被認為是一種對扶貧對象實施精確識別、精確幫扶、精確管理的治貧方式。唐任伍分析了習近平總書記精準扶貧思想的理論和現實基礎,認為精準化理念是精準扶貧思想的核心要義[2]。劉解龍和陳湘海則從歷史背景、主要特征及重大意義等方面對我國實施精準扶貧的基礎性問題進行了研究[3]。與該“三分法”不一樣的是,李鵾和葉興建則提出了“四分法”——精準扶貧包括精準識別、聯動幫扶、分類管理、動態考核四個基本內核[4]。此外,董家豐將精準扶貧理解為“扶貧對象、扶貧措施與扶貧效果”兩個方面的精準[5]。盡管學者們的表述有所差異,但大家普遍認為,精準識別是精準扶貧的基本前提,引導有限的扶貧資源進行最優配置,加快實現貧困人口徹底脫貧應該成為精準扶貧的最終目標。

其次,構建精準扶貧運行機制。作為我國扶貧開發政策演變的新階段,精準扶貧是對過去粗放式扶貧模式的革新。在當前經濟新常態形成過程中,不少學者注意到了互聯網+、大數據對精準扶貧帶來的機遇與挑戰。趙武和王姣玥提出,新常態下要將社會底層人群納入創新系統,挖掘金字塔底層民眾的自身需求、動力、創造力,建立“精準扶貧”的包容性創新機制[6]。鄭瑞強和曹國慶則倡導建立基于大數據思維的精準扶貧機制,建議借鑒大數據的效果思維與關聯分析進行扶貧治理機制創新,比如,實施普惠式扶貧向適度競爭式扶貧戰略轉變,關注“支出型貧困”家庭救助,優化扶貧資源運作與傳遞等[7]。陳燦平以四川集中連片特困地區少數民族自治地區為對象,對如何建立包括旅游扶貧、互聯網+扶貧、金融扶貧的多元化精準扶貧機制問題進行了具體探討[8]。

第三,反思精準扶貧工作實踐。實踐層面的精準扶貧工作可以歸納為精準識別、精準幫扶、扶貧對象的精準管理和扶貧效果的精準考核四個方面[9-10]。由于現實中各種因素的干擾,基層精準扶貧實踐普遍遭遇“與文本表達相背離的困境”。精準識別工作要求“精準到村”和“精準到戶”,然而,當前精準識別主要依據收入水平制定貧困線識別貧困戶,標準單一、技術實現困難[11]。這種以收入為主導的識別標準,以及國家自上而下逐級分配指標的規模排斥均容易導致貧困戶漏出。在楊園園等進行的典型調查中,13.1%的受訪農戶認為存在真正需要幫助的貧困戶在建檔立卡工作中被漏掉的情況[12]。李曉輝也認為由于對貧困戶精準識別的形式和方法不足,造成實踐中要做到精準識別貧困戶比較困難[13]。葛志軍和邢成舉還指出社會流動、信息封閉和自利等因素的作用導致精準識別的農戶參與度較低,會影響精準識別的效果[14]。除了識別困境之外,目前精準扶貧還存在扶貧資金有限、基層扶貧機構不健全,結構性貧困引發的“精英俘獲”、貧困治理能力不足[15]等問題。

2.精準扶貧績效評價研究現狀

精準扶貧作為一項社會經濟活動,既然涉及資源投入與配置,那就應當重視績效產出。精準扶貧推行到現階段,脫貧效果如何?實現了“扶真貧” “真扶貧”的目標設定嗎?這是一個頗具現實意義的研究命題,完全應該成為精準扶貧實踐問題研究領域的重要構成部分。隨著脫貧攻堅進入到沖刺的關鍵時期,精準扶貧的相關研究必然由對思想理念和扶貧過程的關注轉向到對過程與結果的并重。然而,與精準識別、精準幫扶和精準管理相比,精準扶貧績效評價研究尚未引起學者們的足夠重視,相關研究工作仍屬于剛剛起步的階段。

綜合來看,已有成果一方面是對精準扶貧績效評價的方法進行探討,比如將AHP、DEA等方法運用到精準扶貧績效評價中;另一方面則是對具體扶貧項目或者特定區域的扶貧效果進行評價。比如李文靜等基于資產指數對聯合國IFAD農業扶貧項目的精準脫貧效果進行評價[16];王韌等運用AHP方法對湖南農業保險補貼政策的扶貧效率進行評價[17];王志凌和鄒林杰則運用兩階段DEA模型評估了廣西27個國家級貧困縣“精準”扶貧效率[18];毛婧瑤等采用AHP法確定指標權重,構建扶貧成效評價指標體系,并計算得出了武陵山貧困片區的扶貧成效綜合指數[19];王鳳科和陳耀珍構建AHP—模糊綜合評價模型評價了洛陽市汝陽縣扶貧移民安置的滿意度[20]。還有學者在考察湖北精準扶貧的運作過程后,發現正面臨著貧困戶參與不足,產業扶貧政策“扶富不扶貧”,扶貧資源配置和利用上陷入“內卷化”[21],經濟落后的民族縣市扶貧績效偏低的困境[22]。

其實,我國自2005年就開始著手建立中央財政專項扶貧資金政府績效評價的相關制度,并于2008年起正式推行績效評價工作。在實踐中,則慢慢形成了一個涵蓋了扶貧資金撥付、分配、使用、監管、成效各個環節的全過程評價指標體系。陳升等對此進行了吸收借鑒,認為影響我國精準扶貧績效的因素包括精準識別、精準幫扶、精準管理和精準考核四個層面,應該基于這些層面來設計和遴選具體的評價指標體系[23]。這無疑具有一定的合理性,但諸如一定時間內爭取到多少扶貧項目、獲得和投入了多少財政扶貧資金等評價指標的設定,偏重于對扶貧工作過程的評價,對工作結果的關注不夠。陳小麗、毛婧瑤嘗試將扶貧績效分解為扶貧的直接效果(即貧困人口脫貧效果)和扶貧的間接效果(比如貧困地區經濟發展水平、社會發展水平、生產生活狀況等)兩個維度,但在評價指標的構建上存在直接效果指標出現遺漏、間接效果權重設定較高等缺陷,導致整個評價存在著靶向不準、導向功能弱化的傾向。

3.研究述評

《關于建立貧困退出機制的意見》明確指出,脫貧的最低標準是同時滿足貧困戶年人均純收入穩定超過國家扶貧標準、“兩不愁三保障”兩個條件。貧困戶收入狀況應該成為精準扶貧績效評價的核心指標和觀察扶貧政策精準度的重要窗口。現有成果無疑具有積極意義,但仍存在不足之處。首先,將精準扶貧的過程績效等同于結果績效。不少學者,從理念上先入為主地認為,針對以建檔立卡的貧困人口為特定幫扶對象,開展的各項扶貧活動就一定是精準扶貧,導致在績效評價指標體系設計中側重于評價扶貧工作過程、忽視了對扶貧結果即貧困戶收入狀況的變化進行考量。其次,現有成果多是針對縣級行政區劃或者單一扶貧模式(政策)進行,缺乏從相對宏觀的層面對現行政策成效做出全面評價,反映精準扶貧整體績效的研究成果。

精準扶貧不僅僅要求在扶貧政策瞄準上實現精準,還要求在扶貧效果上實現精準。從理論上來看,隨著財政扶貧資金投入的增加,貧困地區居民享受到政策紅利之后,收入水平肯定會有所提高。但是,這樣的收入增長效應到底有多大,表現出什么樣的特征,是非貧困人口獲益大,還是貧困人口獲益大,對貧困地區居民收入差距會帶來什么樣的影響,這些問題都需要我們從理論上給出科學的回答和解釋。對財政精準扶貧的收入分配效應進行研究,應該成為評價精準扶貧績效的重要視角。

縮小收入差距,實現共同富裕是社會主義的本質要求,也是扶貧脫貧最根本的目的所在。我國農村扶貧資金管理機構龐大,層級、環節較多,監督和績效評估機制不完善,使得當下的精準扶貧正面臨“精英俘獲”“扶富不扶貧”“現實與文本表達相背離”等困境,造成資金漏出和扶貧效率降低。彭騰和詹博等學者甚至指出,戶籍制度和社會保障制度的缺陷,以及轉移支付的結構失衡和轉移支付的目標偏離,導致我國政府轉移支付在調節城鄉、區域和居民收入分配差距中存在失靈[24]。因此,隨著精準扶貧的深入,財政精準扶貧的收入分配效應應該成為精準扶貧瞄準精準性和有效使用的關鍵判斷依據,基于收入分配效應視角探討精準扶貧績效問題不應該被研究貧困問題的學者所忽視。

二、精準扶貧績效研究的新視角:收入分配效應

1.收入水平是精準脫貧的重要衡量指標

2015年11月,中共中央、國務院印發的《關于打贏脫貧攻堅戰的決定》中提出要“實現貧困地區農民人均可支配收入增長幅度高于全國平均水平”。為了確保貧困縣在2020年以前有序退出,2016年4月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳又印發了《關于建立貧困退出機制的意見》,明確規定貧困人口退出以戶為單位,主要衡量標準是該戶年人均純收入穩定超過國家扶貧標準且吃穿不愁,義務教育、基本醫療、住房安全有保障。由此看來,收入水平是貧困戶脫貧的重要衡量指標,要精準脫貧首先是要實現收入脫貧。即貧困戶在收入上必須超過國家規定的貧困線:以2010年不變價計算,貧困地區農民人均純收入不低于2300元/年,且增速要高于全國平均水平。

在績效管理里面有一個基本的原則,就是要想得到什么,那就考核什么。只有這樣,績效評價的導向作用才能真正發揮出來。從績效管理視角來看,在習近平總書記的精準扶貧思想中,“精準”的基本要義就是通過針對性的扶持,確保貧困人口的生計得到改善,收入得以增加,生活質量得到提高。這為我們基于收入分配效應視角探究精準扶貧的績效評價提供了必要的理論和現實依據。

2.精準扶貧的財政轉移支付會對貧困地區收入分配格局產生重要影響

我國農村扶貧資金來源分為中央扶貧貼息貸款、中央財政扶貧資金、以工代賑、中央專項退耕還林還草工程補助、省級財政安排的扶貧資金、利用外資和其他資金7個組成部分。從結構上看,現階段的扶貧資金投入呈現出由中央財政資金主導、貼息貸款、外資、地方配套及其他資金為輔的運行特點。自2002年以來,國家對592個國定扶貧重點縣的投入呈現出快速增長的態勢。據《中國農村貧困監測報告》顯示,2002至2010年平均扶貧資金投入達到335.4億元/年,2010年為515.1億元,與2002年的250.2億元相比,增長了105.9%,充分體現了國家打贏農村扶貧攻堅戰的決心和意志。然而,近幾年與扶貧資金不斷增長形成強烈反差的是,我國貧困人口減少速度不斷下降,扶貧資金的邊際效率呈遞減趨勢。扶貧效果的實現需要扶貧資源的大量投入,更重要的是要確保有限的扶貧資源能夠準確地傳遞給“窮人”,并得到高效率的利用。這就必然涉及到扶貧資源的精確瞄準和有效使用問題。

中共中央總書記習近平指出,“消除貧困,改善民生,逐步實現全體人民共同富裕,是社會主義的本質要求。”扶貧脫貧最根本的目的是縮小收入差距,實現共同富裕。既然收入是貧困戶是否脫貧的關鍵衡量依據,而精準扶貧的財政轉移支付資金對貧困地區的收入差距調節又存在不確定性,這恰恰啟示我們,在收入分配差距趨向擴大的當下,必須重視財政精準扶貧的收入分配效應,后者應該成為精準扶貧瞄準精準性和有效使用的關鍵判斷依據。

三、精準扶貧績效研究框架設計:基于收入分配效應視角

1.主要研究問題設定

按照問題導向原則,研究內容是由擬解決的問題決定的,而一切問題都應該是現實世界的客觀反映。從收入分配效應視角來研究精準扶貧績效問題,主要是針對精準扶貧對貧困地區和貧困人口收入分配現狀,包括收入增長情況和收入差距現狀,是否實現了精準改善,以此來檢驗精準扶貧的精準性和有效性。

結合前文的分析和實踐中精準扶貧所面臨的“精英俘獲”“扶富不扶貧”“現實與文本表達相背離”等困境,筆者認為應該重點解決如下三個核心問題。

第一,精準扶貧對貧困地區和貧困人口的收入增長效應如何?不同類型扶貧資金的收入增長效應有何差別?

第二,精準扶貧的收入差距調節效應如何?對于不同類型的貧困地區而言,精準扶貧縮小了貧困地區收入差距嗎?

第三,基于收入分配效應,現實中精準扶貧的脫貧效果如何?為了進一步提高精準扶貧,應該如何優化政策?

2.研究框架設計

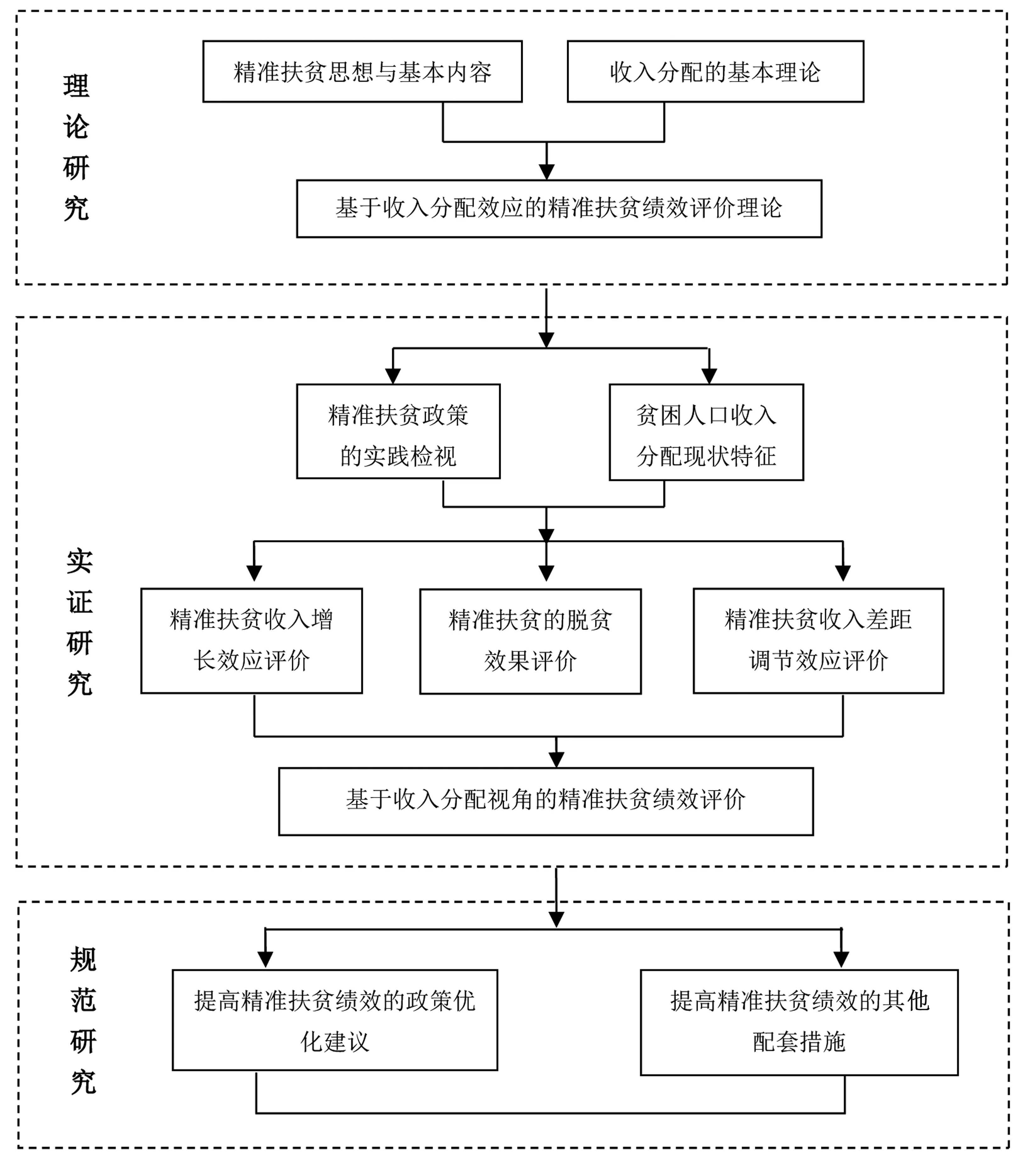

圖1 研究框架設計

遵循提出問題、分析問題和解決問題的研究思路,基于前面的分析,構建出如圖1所示的以理論研究為起點、實證研究為核心、規范研究為目標的分析框架。其中,理論研究主要是以精準扶貧理論和收入分配理論為基礎,提出基于收入分配效應評價精準扶貧績效的方法論;實證研究則是運用計量方法從收入增長效應和收入差距調節效應兩個維度對精準扶貧收入增長效應進行定量評價和分析,并在此基礎上進一步分析評價精準扶貧的脫貧效果,研判精準扶貧政策的精準度和有效性;規范研究則是基于前面的實證結果,對現行精準扶貧政策進行診斷,為提高精準扶貧績效、規范貧困地區的收入分配秩序建議獻策。與已有的研究相比,筆者這樣設計研究框架的理由有以下幾個方面。

(1)在研究視角上,提出將精準扶貧與收入分配效應有機結合。精準扶貧的宏大浪潮對貧困地區的收入分配狀況到底會產生哪些影響?是不是真的存在“扶富不扶貧”的偏差?貧困地區農村居民的收入差距是不是在縮小?分析和探討諸如此類問題,正是習近平總書記強調“扶真貧” “真扶貧”的現實要求。收入分配問題長期以來一直受到了學者們的關注,有關精準扶貧的研究也是風生水起,但是,在目前公開發表的文獻中,探討精準扶貧的收入分配效應的研究卻十分少見。筆者設想將二者結合起來進行研究,既開闊了收入分配問題的研究視野,又延伸了精準扶貧理論研究的范疇。

(2)在研究內容上,提出以結果為導向,基于精準扶貧收入增長效應、收入差距調節效應、脫貧效果等維度,去科學評價精準扶貧的績效水平,并以此研判精準扶貧的精準性。當前的精準扶貧是不是精準的?這應該是精準扶貧理論研究中繞不開的一個主題。通過精準識別,將真正需要幫扶的對象識別出來,然后,施以諸如“五個一批”(或者“若干個一批”)的扶貧政策,從對象來看,這樣的扶貧應當屬于精準扶貧。但是,單單從對象和過程來判斷是否屬于精準扶貧,顯然還不夠全面和客觀,還必須輔以扶貧的結果評價,也就是看看扶貧對象的收入水平是否實現了穩定增長、收入差距是否得到了遏制。效果精準才是真精準。因此,從收入分配效應視角對精準扶貧績效進行研究,顯得尤為重要。目前,雖然有學者開始對扶貧項目績效、扶貧工作效率進行研究,但是鮮見有從收入分配效應層面進行探討的。

3.研究難點及建議

首先,相關數據的收集難度比較大。全面掌握全國貧困數據和精準扶貧資金數據并不是一件容易的事情。一方面,我國精準扶貧方略是2013年才正式提出,全國范圍的實踐也就3年左右,這也造成了相關數據期數較短。另一方面,官方公開發布的相關數據較少。雖然在2015年推進的精準識別工作中,國務院扶貧辦要求將所有貧困人口信息建檔立卡,并錄入到建檔立卡信息系統,但是由于數據涉及國家秘密和個人隱私,所以各類數據并沒有公開發布,想要使用的話,必須經過相關部門批準同意。可能恰恰是因為數據收集難度較大,導致現有研究還不活躍。調整困難,才能成就價值。筆者發現,官方出版的《中國扶貧開發年鑒》《中國農村貧困監測報告》等出版物,已經提供了省級層面的部分統計數據,建議遴選典型地區通過實地調研的方式,來獲得缺失的數據,以支撐相關研究的進行。

其次,構建基于收入分配效應的精準扶貧績效評價體系有一定難度。績效評價的核心在于評價指標體系的構建不僅要有理論支撐,還需要貼近現實。從精準扶貧的產出來看,除了經濟層面和收入層面,還應該包括社會層面、生態層面等,即使單純從收入分配效應視角來考慮,也包括了不同貧困地區的收入增長效應和收入差距調節效應,影響機理十分復雜。從精準扶貧的投入來看,資金來源構成多元,投向也同樣復雜,涵蓋了貧困地區的基礎設施、特色產業發展、易地搬遷、醫療保險和救助、教育等等,并且同樣存在區域差異。在已有研究成果中,可供借鑒參考的也比較少。因此,要遴選出理論上科學合理、數據上可獲得的指標,構建出合理的評價模型有一定的挑戰性。這也是筆者提出研究框架的初衷所在,希望引起學者的關注,借助大家的力量,共同推進相關的研究。

[1] 汪三貴,劉未.“六個精準”是精準扶貧的本質要求——習近平精準扶貧系列論述探析[J].毛澤東鄧小平理論研究,2016(1):40-43,93.

[2] 唐任伍.習近平精準扶貧思想闡釋[J].人民論壇,2016(10月下):28-30.

[3] 劉解龍,陳湘海.精準扶貧的幾個基本問題分析[J].長沙理工大學學報(社會科學版),2015(6):98-104,125.

[4] 李鵾,葉興建.農村精準扶貧:理論基礎與實踐情勢探析——兼論復合型扶貧治理體系的建構[J].福建行政學院學報,2015(2):26-33,54.

[5] 董家豐.少數民族地區信貸精準扶貧研究[J].貴州民族研究,2014(7):154-157.

[6] 趙武,王姣玥.新常態下“精準扶貧”的包容性創新機制研究[J].中國人口資源與環境,2015(11):170-173.

[7] 鄭瑞強,曹國慶.基于大數據思維的精準扶貧機制研究[J].貴州社會科學研究,2015(8):163-168.

[8] 陳燦平.集中連片特困地區精準扶貧機制研究——以四川少數民族特困地區為例[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2016(4):129-133.

[9] 李延.精準扶貧績效考核機制的現實難點與應對[J].青海社會科學,2016(3):132-137.

[10] 徐加玉.農村基層精準扶貧實踐問題分析——基于云南鄧鎮的調查[J].中國延安干部學院學報,2016(3):130-136.

[11] 王介勇,陳玉福,嚴茂超.我國精準扶貧政策及其創新路徑研究[J].中國科學院院刊,2016(3):289-295.

[12] 楊園園,劉彥隨,張紫雯.基于典型調查的精準扶貧政策創新及建議[J].中國科學院院刊,2016(3):337-345.

[13] 李曉輝.經濟新常態背景下精準扶貧對策研究[J].華北水利水電大學學報(社會科學版),2016(4):82-84.

[14] 葛志軍,邢成舉.精準扶貧:內涵、實踐困境及其原因闡釋[J].貴州社會科學,2015(5):157-163.

[15] 邢成舉,趙曉峰.論中國農村貧困的轉型及其對精準扶貧的挑戰[J].學習與實踐,2016 (7):116-123.

[16] 李文靜,帥傳敏,帥競,等.基于資產指數的聯合國IFAD農村扶貧項目精準脫貧效果評價[J].中國軟科學,2016(7):66-77.

[17] 王韌,鄒西西,劉司晗.基于AHP方法的湖南省農業保險補貼政策扶貧效率評價研究[J].湖南商學院學報,2016(2):123-128.

[18] 王志凌,鄒林杰.國家級貧困縣“精準”扶貧效率評價[J].貴州大學學報(社會科學版),2016(4):102-106.

[19] 毛婧瑤,葛詠,趙中秋,等.武陵山貧困片區扶貧成效評價與空間格局分析[J].地球信息科學學報,2016(3):334-342.

[20] 王鳳科,陳耀珍.洛陽市汝陽縣扶貧移民安置滿意度評價——基于AHP-模糊綜合評判法[J].河南科技大學學報(社會科學版),2016(1).

[21] 劉磊.精準扶貧的運行過程與“內卷化”困境——以湖北省W村的扶貧工作為例[J].云南行政學院學報,2016(4):5-12.

[22] 陳小麗.基于多層次分析法的湖北民族地區扶貧績效評價[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2015(3):76-80.

[23] 陳升,潘虹,陸靜.精準扶貧績效及其影響因素:基于東中西部的案例研究[J].中國行政管理,2016(9):88-93.

[24] 彭騰,詹博.論我國政府轉移支付調節收入差距的失靈[J].江漢大學學報(社會科學版),2013(5):32-35.

Analytical Framework for Evaluating the Performance of Targeted Poverty Alleviation: Based on the Perspective of Income Distribution Effect

Zhu Lianghua

(Wuzhou University, Wuzhou 543002, China)

When targeted poverty alleviation enters the sprint stage, it is necessary to strengthen the research of performance evaluation so as to determine whether the preset goal of “supporting real poverty” and “real poverty alleviation” has been achieved. However, the few previous researches just focused on evaluating the performance level at the working process level and the construction of the performance evaluation index system did not effectively reflect the accuracy and effectiveness of anti-poverty policies. Income level is an important measuring index for targeted poverty alleviation and the financial transfer payment for targeted poverty alleviation may have an important influence on income distribution pattern in poverty-stricken areas. Therefore, it is of important practical significance to evaluate the performance of targeted poverty alleviation from the perspective of income distribution effect. It is suggested to establish a three-dimensional analytical framework composed of theoretical research, empirical research and normative research on the basis of integration of the evaluation of the performance of targeted poverty alleviation and the income distribution effect in the poverty-stricken areas.

Targeted poverty alleviation; Performance evaluation; Income distribution effect; Analytical framework

覃華巧)

2017-07-15

2017年廣西哲學社會科學規劃研究課題(17FJY020);2016年度廣西科協資助青年教師及研究生專項課題(桂科協2016Z-49);2016年度中南財經政法大學博士生科研創新課題(2016Y415)的階段性成果

F323.8

A

1673-8535(2017)05-0009-07

朱良華(1980-),男,湖北仙桃人,梧州學院副教授,在讀博士,主要研究方向:收入分配與人力資源開發。