中國文人畫中的“詩性”

羅敏

〔摘 要〕中國文人畫的主要特點是“詩性”。詩性的生成與情景交融、虛實相映、有限與無限的對立統一以及托物言志的手法運用有關。

〔關鍵詞〕文人畫 詩性 表現手法

宋代蘇軾《東坡題跋·書摩詰〈藍關煙雨圖〉》中,“觀摩詰之畫,畫中有詩”一語道出了我國傳統文人畫的美學特點,即“詩性”。在中國文人畫中,畫者在描繪視覺畫面的感性形象中傳達出含蓄蘊藉的詩意,體現出畫中有詩的韻味和意境。這不是視覺的直觀性,而是心靈的直觀,心中所感悟到的東西,在有限的繪畫中感悟到的無形無象的意蘊。中國文人畫“詩性”特點的形成,受傳統思想的影響,是由中國文人“看”即表現的創作理念和表現手法決定的。

一、文人畫的詩性特點

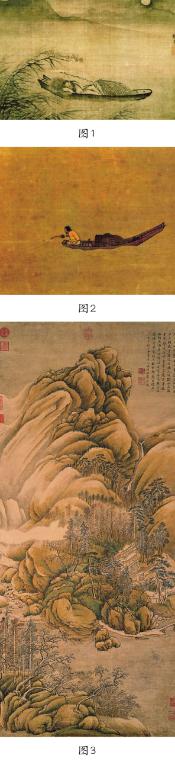

書畫家董其昌曾說:“詩以山川為境,山川亦以詩為境”(《畫禪室隨筆》)。中國文人畫追求詩的意境,通過繪畫的語言形式表現畫家內心的情感、對生活的態度以及人生的理想,從而使畫有了濃郁的詩性。從而使人們在中華傳統文化的心理結構中,在聯想與想象中產生對詩境的遐想,并獲得詩歌的意境美。如:明朝山水花鳥畫首席畫師,浙派創始人戴進的《月下泊舟圖》(見圖1),整個畫面,只描繪了簡簡單單的景物:一條小船,一個老人,一輪明月,幾處遠山,一灣靜水。其中明月半落,近水清淺,水草輕斜,老人臥眠。簡單的構圖,簡單的景物,簡單的筆墨,卻傳達出了寧靜而自由,淡然而超脫的意味,讓人回味不已。與詩句“釣罷歸來不系船,江村月落正堪眠。縱然一夜風吹去,只在蘆花淺水邊(司空曙《江村即事》)”,在意境的塑造上有異曲同工之妙。畫有了詩的意境,將不能視覺化的抽象情感和意境通過詩意的聯想與想象予以形式化,使畫自然也就獲得了這種詩性的呈現。畫者,將自己對生命的存在或狀態、對生活的態度等詩性化、詩意化;觀者與畫中的詩意交流、對話、感知,從中獲得深層的審美感受。

再如明代畫家吳偉《江山漁樂圖》,畫面上只描繪了山、江河、樹,漁船、漁父。江邊高樹坡石,其上遠山層疊,江中漁舟有停泊,好一幅秀潤美麗的江山漁樂圖。整個畫面情趣恬淡、生機盎然,生活的簡單與快樂、生活的美好理想油然而生。在對自然的觀照中,對理想生活的表現也就成了其中所傳達的詩性。南唐后主李煜曾用文字的形式表現藝術家的生活理想:

一棹春風一葉舟,一綸繭縷一輕鉤。花滿渚,酒滿甌,萬頃波中得自由——《漁父》

“詩中有畫,畫中有詩”,一個是文字的形式,一個是筆墨的形式,同樣承載著詩性和意境。中國文人畫傳達出了一種 “大音希聲、大象無形 ”的意境 , 用現代所謂的極簡主義描述了宇宙、人生的內在精神,在有限有形的空間中傳達了無限無形的宇宙意識、生命意義,在虛與實、有限與無限的辯證統一中展示了意境和詩性。

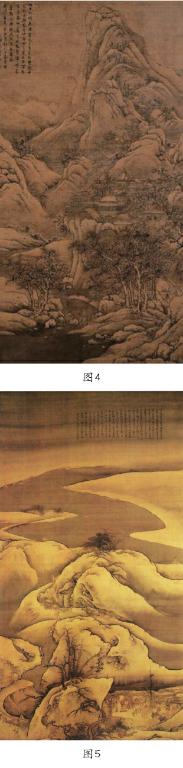

南宋馬遠的《寒江獨釣圖》(見圖2),只畫了漂浮于水面的一葉扁舟,一個在船只上獨坐垂釣的漁翁。他身體略前傾,全神貫注,或許此時正有魚兒咬鉤?又或者鉤上根本沒有魚餌,垂釣不在于魚而在于釣?釣者坐在船的一端,船尾微微上翹。四周除了寥寥幾筆的微波之外,幾乎全為空白。然而,就是這片空白表現出了煙波浩渺的江水和極強的空間感,更突現出一個“獨”字,襯托了江上寒意蕭瑟的氣氛,從而更加集中地刻畫了漁翁專心于垂釣的神氣,也給欣賞者提供了一種渺遠的意境和廣闊的想象余地。正如唐代柳宗元的五言絕句:

千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪——《江雪》

20個字,詩人向讀者展示的是:天地之間是如此純潔而寂靜,一塵不染,萬籟無聲;漁翁的生活是如此清高,漁翁的性格是如此孤傲。

所以,畫者同于詩人,一樣致力于表達內心的情感和思想,致力于追求畫的詩意性,講究畫與詩的融合,詩意性正是中國文人畫的主要特點。

二、詩意性的表現手法

中國文人畫詩意性的特點有效地被呈現或被傳達,與情景交融,虛實相映,有限與無限的對立統一以及托物言志的手法運用密切相關。宗白華在《中國畫法所表現的空間意識》中闡述道:“繪畫是托不動的形象以顯現那靈而變動(無所見)的心。繪畫不是面對實景,畫出一角的視野,而是以一管之筆,擬太虛之體。那無窮的空間和充塞這空間的生命(道),才是繪畫的真正對象和境界。”因此可知,在中國文人畫中,畫者是畫自己心中的,自己所感悟到的那一種生趣和意蘊。它并不是要為景繪形,而是借物之形而傳達出個人對生命、對歷史、對世界、對人生的理想等的思考與情感。因此,在傳達過程中,充分運用了以下幾種表現手法:

1.情景交融、物我同一

情景交融是我國古典文學中的重要文藝理論,王國維說:“文學中有二元質焉,一曰情,二曰景。”所謂“情”指“感情”“情緒”“思想”“想法”等作者主觀的內蘊實質,是作品主旨;而“景”則指由人所遇、所想、所見的“人、事、物、景”所構成的社會生活圖景,它是一種客觀存在,反映在作品中就是對生活的再現,是承載主旨的形象。在文人畫的創作中,畫者將自己的“情”客觀化、普遍化、形式化、形象化。如:王維作品《輞川圖》 中,高山、清泉、竹木、石頭共同營造寧靜而淡然、高遠的意境,這同樣是王維晚年歸隱于山林中的真實心境的反映。不禁讓人想起其詩《山居秋暝》:

空山新雨后,天氣晚來秋。

明月松間照,清泉石上流。

竹喧歸浣女,蓮動下漁舟。

隨意春芳歇,王孫自可留。

將個人的情感寓于自然萬物、山川景物之中,山川之景與個人之情交融,這就形成了我國傳統的文化心理結構和審美觀念,物我兩忘、物我合一,亦為天人合一的最高境界。

再如文徵明的仿本《輞川圖》:

一樣的情感,不同的繪畫形式,藝術家在創作時,將自己的情感形式化,情與景相融,情與景相生,創作出致遠而淡泊的意境,表達個人的人生意義。

不僅在山水中有“我”,在傳統的文人畫的花鳥作品中,也是同樣的寓情于景,將自己復雜的思想情感寄放在具體的物象之中,通過外物來表達個人的人格,精神或情感。如八大山人的鳥,常常就是象征著朱耷自己。“我”與“鳥”同一,鳥有不同的姿態、不同的神情,異于客觀自然的形,不是真實的、客觀的鳥,而是主觀的鳥,表現了復雜的情感。因此其作品中打上了個人鮮明的情感色彩,不是為寫景而繪形,而是以形來傳“情”,物與情已經融為一體。

2.虛實相生,追求無限

虛實相映相生是詩歌形象和意境創造的一種手段。明人屠隆在《與友人論詩文》中說:“李杜品格,誠有辨矣。顧詩有虛,有實,有虛虛,有實實,有虛而實,有實而虛,并行錯出,何可端倪。”認為藝術表現應該是虛實并舉,虛實相映,二者之間,不可偏執。

在中國文人畫中,提倡虛實相生的創作理念,在其繪畫作品中的“空白”,在其“寫實”中的“寫意”,就是“實”中藏“虛”,“有”中生“無”,虛實相映相生,以至無限。在具體的有限的空間中去表達無限,從具體的景和人物的描繪中去表現他們的情思、他們的人生,以及世界觀和歷史觀。尤其是在文人的山水畫中,最能強烈地感受到“無”的意境,而這一“虛無”就是在具體的景與人中生成,是借助有形的筆墨和形象去暗示出那“無”的意境。如:清代李寅《盤車圖》,是典型的“意存筆先”“以大觀小”,從天地的無限的整體來把握具體的山川景物,是在高處去俯瞰,以自由流動的視角去審視具體的物,將無限的天地意蘊滲進了有限的山川景物中。我們從高處看到近處的山峰,看到山頂的樹木和山谷中的旅店。然后后移,依次看到后面的山峰河谷,漸行漸遠,乃至無窮。從具體眼前的實,到天地之大的空與虛,這是虛與實、有限與無限的表達。

而馬遠的《寒江獨釣圖》中畫面上大量的留白,實景只有一人、一船,留白的面之大,實只有一角。空間對比強烈,偌大的無限的空間中,只有一人一舟,人的孤獨感一瞬間被突顯出來,視覺的張力也升到極端。這是人世間最大的孤獨感,實實虛虛,由實而虛,視覺藝術的表現力強,達到“無聲勝有聲”的藝術效果。

3.為畫題詩,借物詠志,詩畫一體

畫的詩意性讓作品具有不可言傳的意蘊,或者更帶有一種難以言說的神秘感。為了含蓄而明確地表現自己的生命感受、生活的態度,文人畫家托物言志,為畫題詩,詩畫一體。通過文字的提示,讓觀者走進作品的詩意中。明代徐渭的《墨葡萄圖》中,題詩道:“半生落魄已成翁,獨立書齋嘯晚風。筆底明珠無處賣,閑拋閑野藤中。”詩與畫結合,我們就能知道此畫傳達的是文人懷才不遇的悲苦之情。畫中“葡萄”其實被寓以“璣珠”意,一個人有學問,在文學作品中常被表達為“字字璣珠”。由此可見,文人畫常常將“意”藏在寫“實”之中,而寫實與表意常常有文人的個人隨意性,從而需要題詩來加強對其傳達的詩意的理解與感悟。

又如王冕《墨梅圖》,題詩:“吾家洗硯池頭樹,個個花開淡墨痕。不要人夸顏色好,只流清氣滿乾坤。”同樣是詩與畫結合,托物言志。繪畫構圖簡約灑脫,一梅從中橫出,枝干挺秀,淡淡的梅花傲然獨放,似有陣陣幽香飄來。結合七言律詩,詠物言志,高雅情操溢于筆端。

結 語

綜上所述,中國傳統的文人畫的突出特點就是“詩性”,“畫中有詩”。在繪畫中去追求詩歌的意境,可以情景交融、虛實相生、有中生無;也可以托物言志、借助題詩,來表現文人畫家對生命、對歷史、對宇宙的思索。在繪畫創作中致力于尋求繪畫中的詩性表達,這是文人的情懷,也是文人的修養。

參考資料:

[1]肖鷹.美學與藝術欣賞[M].北京:高等教育出版社,2004.

[2]周紅衛.詩畫-意境[J] .鄭州輕工業學院學報社會科學版,2006.