西部大開發(fā)新格局

——新時(shí)代·新思想·新征程

文 / 張永軍

西部大開發(fā)新格局

——新時(shí)代·新思想·新征程

文 / 張永軍

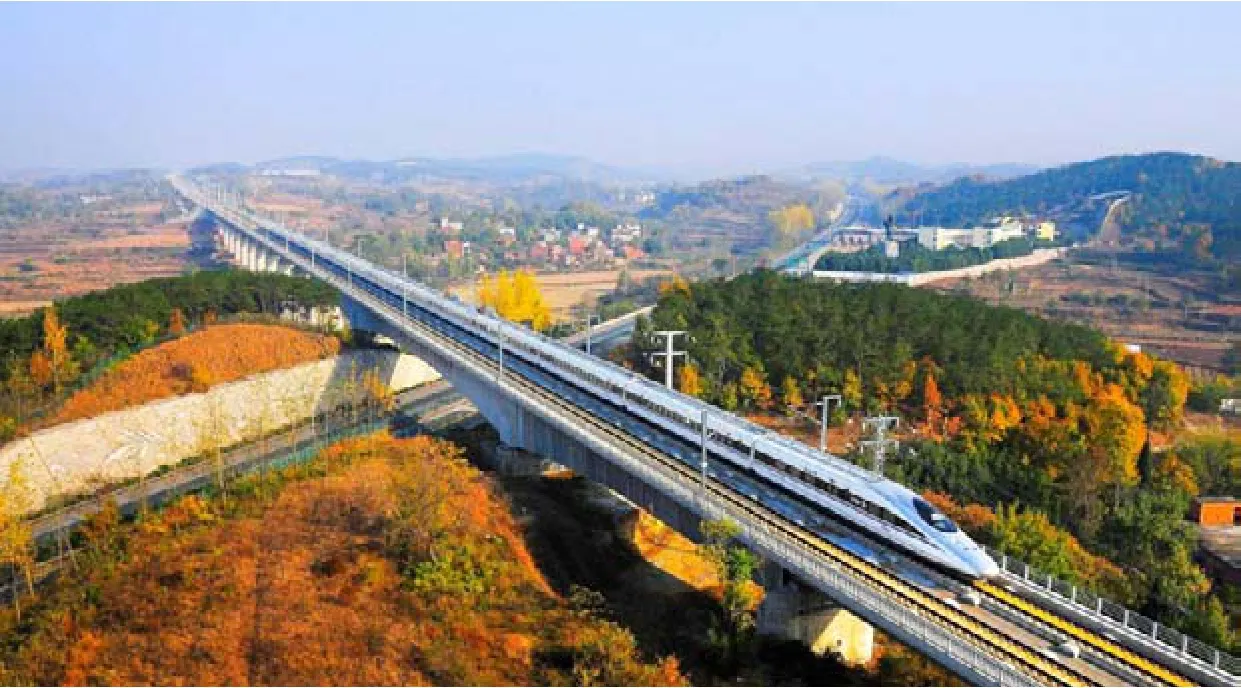

蘭新高鐵

黨的十九大的勝利召開,為新時(shí)代的西部大開發(fā)注入了新思想。習(xí)近平總書記提出“強(qiáng)化舉措推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局”的重要指示,讓西部大開發(fā)由此踏上了新的征程。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍為開發(fā)關(guān)鍵

自2000年中央將實(shí)施西部大開發(fā)正式納入社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)戰(zhàn)略部署以來(lái),國(guó)務(wù)院先后批復(fù)實(shí)施了3個(gè)西部大開發(fā)五年規(guī)劃,為西部大開發(fā)描繪了宏偉藍(lán)圖。在中央不斷加大傾斜和支持力度之下,西部發(fā)展取得了明顯成效。按照總體規(guī)劃,當(dāng)前正處于加速發(fā)展的階段。去年12月,國(guó)務(wù)院審議通過(guò)《西部大開發(fā)“十三五”規(guī)劃》,對(duì)進(jìn)一步推動(dòng)西部大開發(fā)工作作出重大部署。其中,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被視為增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展支撐能力的關(guān)鍵點(diǎn)之一。該規(guī)劃提出創(chuàng)新構(gòu)建“五橫兩縱一環(huán)”的總體空間格局,布局建設(shè)重點(diǎn)創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)、培育綠色發(fā)展引領(lǐng)區(qū)、打造內(nèi)陸沿邊開放試驗(yàn)區(qū)等功能區(qū),全力完成推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化等八大任務(wù)。而“五橫兩縱一環(huán)”主要圍繞鐵路沿線和沿邊地區(qū)而形成,這一格局將成為西部重要的開發(fā)版圖,形成新的開發(fā)格局。

西成高鐵

數(shù)據(jù)顯示,“十二五”期間,中國(guó)新開工建設(shè)了西部大開發(fā)重點(diǎn)工程127項(xiàng),投資總規(guī)模2.72萬(wàn)億元。新建鐵路1.2萬(wàn)公里,新建公路21.5萬(wàn)公里,“要想富先修路”這句俗語(yǔ)也是西部大開發(fā)的樸實(shí)寫照。鐵路、公路、航空建設(shè)的突飛猛進(jìn),讓曾經(jīng)廣袤的空間距離被拉得越來(lái)越短,連通速度越來(lái)越快。“地?zé)o三尺平”的貴州,已實(shí)現(xiàn)“縣縣通高速”;“蜀道難,難于上青天”的四川,“十二五”期間新增高速公路里程全國(guó)第一,而西成高鐵的建成通車,蜀道則變?yōu)橥ǖ溃晃鞅边呞锏男陆m新高鐵、寶蘭高鐵的相繼開通,西安到烏魯木齊朝發(fā)夕至;青藏鐵路通車,川藏鐵路動(dòng)工……

國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中國(guó)交通運(yùn)輸發(fā)展》白皮書中亦提出,交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施投資是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的助推器。中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)針對(duì)新一輪西部大開發(fā)強(qiáng)調(diào)說(shuō),“十三五”期間,仍要著力破解道路、水資源等瓶頸制約,實(shí)施規(guī)劃確定的“五橫四縱四出境”綜合運(yùn)輸大通道建設(shè),加快打通“斷頭路”,提升鄉(xiāng)村公路水平。開展重大引調(diào)水、大型灌區(qū)和“五小水利”等工程建設(shè),實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程。

“十二五”期間,建成了四川亭子口、小井溝,貴州黔中,西藏旁多等一批大型水利樞紐、重點(diǎn)骨干水源工程以及重點(diǎn)流域治理工程,解決了數(shù)千萬(wàn)農(nóng)村群眾飲水安全問(wèn)題和最后一批無(wú)電人口的用電問(wèn)題。

“十二五”以來(lái),西部地區(qū)不僅打通國(guó)內(nèi),公路、鐵路與航空齊頭并進(jìn),而且出境出關(guān)聯(lián)通國(guó)際。重慶開通的東盟國(guó)際物流中線貨運(yùn)公路班車將延伸到泰國(guó)曼谷和緬甸仰光;成都在西部地區(qū)率先開通90條國(guó)際航線……一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施齊備的西部,正將更多的物流、商流和人流集聚起來(lái)。

據(jù)交通部發(fā)布的2016年交通固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)顯示,西部地區(qū)公路建設(shè)投資8538億元,占全國(guó)公路建設(shè)投資的48%。從目前國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)的投資項(xiàng)目來(lái)看,“十三五”期間交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將進(jìn)一步向西部地區(qū)傾斜,諸多鐵路公路項(xiàng)目多位于中西部地區(qū)。未來(lái)幾年間,西部地區(qū)的交通投資力度仍會(huì)加大,在國(guó)家積極鼓勵(lì)采取PPP方式引進(jìn)社會(huì)資本參與投資和運(yùn)營(yíng)的大背景下,“PPP”或?qū)⒊晌鞑块_發(fā)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主導(dǎo)模式。

脫貧攻堅(jiān)成為西部開發(fā)重點(diǎn)

西部地區(qū)是國(guó)家重要的生態(tài)屏障和能源資源接續(xù)地,也是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面建成小康社會(huì)的難點(diǎn)和重點(diǎn),更是中國(guó)發(fā)展重要回旋余地和提升全國(guó)平均發(fā)展水平的巨大潛力所在。

“十二五”以來(lái),國(guó)家重點(diǎn)抓好老少邊窮地區(qū)的脫貧致富。支持陜甘寧、貴州畢節(jié)、廣西左右江革命老區(qū)以及四川涼山、云南怒江、甘肅臨夏等特困民族自治州加快發(fā)展的政策性文件相繼出臺(tái)。各個(gè)地區(qū)因地制宜、各舉其力,脫貧致富。“十二五”期間,我國(guó)共有5000多萬(wàn)人擺脫貧困,西部這個(gè)“主戰(zhàn)場(chǎng)”更是功不可沒(méi)。

以云南省為例,該省有26個(gè)民族,少數(shù)民族貧困人口占到總貧困人口的44.95%,脫貧攻堅(jiān)任務(wù)尤其艱巨。2012年云南省農(nóng)村貧困人口的總量是804萬(wàn),而到2016年,這個(gè)數(shù)字降到363萬(wàn);貧困發(fā)生率從21.6%下降到9.8%;農(nóng)民人均可支配收入從4365元增加到2016年的7847元;全省88個(gè)貧困縣全部通電、通電話。

云南省出臺(tái)了50多個(gè)政策文件或?qū)嵤┓桨浮C撠毠ぷ饔苫鶎?9萬(wàn)名干部職工完成,精準(zhǔn)掛幫159萬(wàn)戶貧困戶;此外還選派接近4萬(wàn)名駐村扶貧工作隊(duì)員,實(shí)現(xiàn)“掛包幫”定點(diǎn)扶貧全覆蓋。這5年,云南省已投入各級(jí)扶貧資金400多億元,發(fā)放扶貧小額信貸305億元,支持77萬(wàn)戶建檔立卡貧困戶發(fā)展生產(chǎn)。上海、廣東等較發(fā)達(dá)省市亦協(xié)作幫扶云南各貧困地區(qū),共同助力脫貧。

到2020年,要實(shí)現(xiàn)全面小康,脫貧攻堅(jiān)仍是西部大開發(fā)的重點(diǎn),西部地區(qū)則需下更大努力,在離目標(biāo)3年多的時(shí)間里,讓剩余貧困人口實(shí)現(xiàn)脫貧致富。

生態(tài)保護(hù)繼續(xù)守好屏障

既要脫貧致富、發(fā)展產(chǎn)業(yè),還要留住青山綠水。“十二五”以來(lái),云南省的貧困縣退耕還林還草421萬(wàn)畝,相當(dāng)于把11個(gè)洱海面積大小的荒山坡地全部種滿綠植。

西部生態(tài)安全屏障是全國(guó)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的意見》,在西部地區(qū)尤其要始終緊緊抓住生態(tài)環(huán)境建設(shè)不放松。這5年,新一輪退耕還林還草工程啟動(dòng)實(shí)施;三江源生態(tài)保護(hù)、西南石漠化治理等重大生態(tài)工程仍在繼續(xù),西部地區(qū)國(guó)家生態(tài)安全屏障得以鞏固。

以三江源生態(tài)保護(hù)和建設(shè)工程為例,12年來(lái),國(guó)家在當(dāng)?shù)乩塾?jì)投入生態(tài)修復(fù)資金183.5億元。2014年1月,治理面積更廣、標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格的三江源生態(tài)保護(hù)二期工程接續(xù)啟動(dòng),截至目前已完成投資97億元。

據(jù)最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,與生態(tài)修復(fù)工程實(shí)施前的2004年相對(duì)比,三江源地區(qū)各類草地平均覆蓋度增加11.6%,牧草產(chǎn)草量每畝增加29.66千克,荒漠化面積減少近500平方公里。因植被、土壤水源涵養(yǎng)能力提升,目前,三江源地區(qū)每年可向下游多輸送近60億立方米的清潔水,水質(zhì)達(dá)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。

而從各省份來(lái)看,重大生態(tài)修復(fù)和建設(shè)工程這幾年亦在加快實(shí)施中。以內(nèi)蒙古為例,短短4年,呼倫湖水域面積由1750平方公里擴(kuò)至2044平方公里,蓄水量由40億立方米增至107.2億立方米,濕地面積恢復(fù)近300平方公里……內(nèi)蒙古荒漠化、沙化土地面積分別減少625萬(wàn)畝和515萬(wàn)畝;森林面積、活立木蓄積量均穩(wěn)步增加。為了推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),內(nèi)蒙古3年前即編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表、領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)、建立生態(tài)環(huán)境損害責(zé)任終身追究制……

生態(tài)保護(hù)讓中國(guó)西部在日新月異的同時(shí)永葆自然美麗,我們要繼續(xù)守護(hù)好西部美麗的水土,讓綠水青山成為西部地區(qū)真正的金山銀山。

三江源自然保護(hù)區(qū)

國(guó)家大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)落戶貴州

優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)仍需趕超發(fā)力

地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,關(guān)鍵還是要靠產(chǎn)業(yè)。而特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),就是西部開發(fā)發(fā)展中的“牛鼻子”。近年來(lái),《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄(2017年修訂)》等政策文件相繼出臺(tái),紛紛指向西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國(guó)家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)人表示,“推動(dòng)西部地區(qū)建設(shè)國(guó)家能源、資源深加工、裝備制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地,以大數(shù)據(jù)、大健康、大旅游、大物流為代表的新產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。”

“十二五”以來(lái),產(chǎn)業(yè)發(fā)展的愿景正一步步成為現(xiàn)實(shí)。

貴州省如今幾乎已成為“大數(shù)據(jù)”的代言人。2014年,發(fā)展大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上升為貴州全省戰(zhàn)略。隨后,中國(guó)首個(gè)國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)、首個(gè)國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)、全球第一個(gè)大數(shù)據(jù)交易所等一批機(jī)構(gòu)相繼成立。高通、IBM、阿里巴巴、聯(lián)想、華為、騰訊等世界或國(guó)內(nèi)500強(qiáng)企業(yè)相繼落戶。各類數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目正在貴州開工建設(shè)。

在西北五省區(qū)的工業(yè)基地和新興產(chǎn)業(yè)示范園區(qū),從大型裝備生產(chǎn)車間到云計(jì)算處理中心,從新能源技術(shù)團(tuán)隊(duì)到機(jī)器人生產(chǎn)線,“智能制造”元素隨處可見。新疆金風(fēng)科技股份有限公司是中國(guó)風(fēng)電行業(yè)最早從事設(shè)備研發(fā)和制造的企業(yè)之一,利用當(dāng)?shù)鬲?dú)有的風(fēng)資源,公司從引進(jìn)世界風(fēng)電先進(jìn)技術(shù)到自主研發(fā)兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組,逐步成為全球領(lǐng)先的風(fēng)電整體解決方案提供商。

除了“智能制造”的內(nèi)在修養(yǎng),“一帶一路”的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)也讓許多西部企業(yè)陸續(xù)“走出去”。由甘肅蘭石集團(tuán)生產(chǎn)的4臺(tái)大型石油鉆井機(jī),不久前搭乘國(guó)際貨運(yùn)班列,沿著絲綢之路抵達(dá)土庫(kù)曼斯坦,該企業(yè)已和40多個(gè)“一帶一路”參與國(guó)家和地區(qū)建立業(yè)務(wù)往來(lái)。

面向“十三五”,歷史機(jī)遇疊加,一批正在發(fā)力建設(shè)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)讓我國(guó)西部更加面向未來(lái),一批正在發(fā)力的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)讓西部地區(qū)更加充滿機(jī)遇。面對(duì)機(jī)遇,我們要做好迎接挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備,必須在“一帶一路”建設(shè)、生態(tài)保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)的任務(wù)中,強(qiáng)化舉措,推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局。