基于產業集聚視角下中國城市水污染治理研究

◎ 聶 欣 陳 健

基于產業集聚視角下中國城市水污染治理研究

◎ 聶 欣 陳 健

集聚發展與環境污染的關系一直是學術界關心的重要問題。本文以產業集聚為視角,利用我國2003-2014年251個地級市的數據來研究產業集聚對我國的水污染的影響。研究結果表明:產業集聚對于水污染的影響并非簡單的線性關系,而是呈現倒U型關系。具體而言,發展初期集聚程度較低時,產業集聚將會惡化地區的水環境狀況,當集聚提高到一定程度后,產業集聚將表現出環境正外部性從而緩解環境污染現象。同時,產業集聚對于環境污染的影響呈現典型的門檻效應。此外,環境管制強度的提升將會使產業集聚更好地發揮其環境正外部性,反之環境管制強度較低時,產業集聚可能造成周邊的環境污染。根據研究發現,本文提出如下政策建議:在產業集聚區內,嚴格環境準入,深化項目管理;加快基礎設施建設,提升企業用水效率;完善相關排污費政策,落實排污的主體責任。

產業集聚 地級市 水污染 門檻模型

一、引言

水環境保護事關人民群眾切身利益、事關全面建成小康社會,事關實現中華民族偉大復興中國夢①。對于環境保護而言,水污染問題無疑是其中亟待解決的重大環境問題。世界銀行報告指出,中國每年由于水污染而受到的經濟損失高達1500億元,而居民因此受到的健康損失更是無法估計。我國政府一貫高度重視環境問題,20世紀80年代,我國就將保護環境上升為基本國策。政府在“十五”規劃中更是明確提出2005年我國化學需氧量及二氧化硫排放量減少10%的具體目標。黨的十八大報告首次強調建設美麗中國,并把生態文明建設放在了突出地位。2015年4月國務院正式發布有最嚴“水十條”之稱的《水污染防治行動計劃》,其中明確規定:到2020年全國水環境質量得到階段性改善,污染嚴重水體較大幅度減少,飲用水安全保障水平持續提升。毫無疑問,“水十條”充分彰顯了我國政府“鐵腕”治理水污染的決心和信心,但也從側面反映出全國水環境及飲用水安全保障形勢嚴峻。

根據全國人大常委會報告顯示,我國黃河沿線各省份企業的工業廢水大量排入黃河,且排放數量趨勢逐年增多,但是黃河沿岸的污水處理能力卻沒有及時跟上,且同時也存在大量非法排放的現象,而上述種種問題導致了黃河水系污染程度的加劇。根據最新的2015年中國環境公報顯示,我國全部927個水質觀測點中,Ⅰ類水質斷面占比僅為2.8%、II至Ⅳ類水質斷面占比分別為31.4%、30.3%以及21.1%,而Ⅴ類以及劣Ⅴ水質斷面占比為5.6%和8.8%。縱觀我國近年來整體的水環境狀況,水質情況雖然有所改善,但是整體形勢還是不容樂觀。近幾年我國代表最好水質的Ⅰ類斷面水質仍然較低,而還有相當數量的Ⅴ類以及劣Ⅴ斷面水質。

集聚發展是中國經濟社會發展的重要引擎,發展各類產業集聚區也被認為是一種有效的發展方式,對于地區的經濟發展而言產業集聚具有十分顯著的正外部性。地區通過集聚化的發展,深化地區行業間專業化分工,達成基礎設施平臺共享并激發知識溢出等外部性效應,對優化地區的產業配置,提高城市競爭力以及促進地方經濟增長產生了重要影響,產業集聚化發展已然成為地方重要的經濟發展方式。從理論上看,王兵和聶欣歸納出產業集聚應該在三個方面對緩解環境污染起到積極作用[1]:第一,新地理經濟學認為,協同創新環境下企業間技術溢出是產業集聚的主要動力,相關清潔技術的擴散能夠促進區域內污染減排;第二,考慮規模經濟與專業化分工,集聚區內企業能夠實現治污規模效應,降低單位治污成本;第三,從循環經濟角度,集聚內部可能產生資源循環利用,從而減少污染排放。然而,隨著我國工業化、城鎮化的快速推進,產業集聚區成為經濟社會發展重要引擎的同時,卻也經常伴隨著河流水污染諸多污染問題。因此,本文將試圖回答以下問題:我國的產業集聚的發展對于水環境會造成怎么樣的影響?集聚程度的提高是緩解環境污染還是造成環境惡化?這對于實現環境保護和制定相關的產業政策具有重要的理論指導和實踐意義。

二、文獻綜述

目前學界關于集聚與環境污染問題的研究主要有幾條脈絡主線:集聚與環境污染兩者直接的關系研究、對于“污染避難所”假說以及“環境庫茲涅茨曲線”的經驗驗證等。

現有文獻對此產業集聚對于環境污染的影響進行過諸多討論。從現有理論來看,學者從多個角度闡述了產業集聚對于緩解環境污染的積極作用:新地理經濟學認為,協同創新環境下企業間技術溢出是產業集聚的主要動力,相關清潔技術的擴散能夠促進區域內污染減排;考慮規模經濟與專業化分工,集聚區企業也能通過治污的規模效應來降低單位治污成本;從循環經濟角度來看,集聚內部可以產生資源循環利用,從而減少污染排放。但新經濟地理學同樣認為,隨著集聚區集聚程度的提高,區域內部將會越來越“擁擠”從而產生擁擠成本,而環境污染現象則是擁擠成本增加所產生的典型后果。對于經驗研究方面,對此集聚與環境污染兩者直接相互的研究也未能得到統一的結論。

一種實證觀點認為集聚加重了周邊區域的環境污染:Virkanen分析利用芬蘭地區工業企業數據匹配污染排放數據后認為,工業企業的集聚活動是導致芬蘭南部地區環境污染的主要原因[2]。Frank研究了全球200多個城市空氣數據與產業活動數據,文章認為城市密集發展的地區往往空氣質量較差,他認為經濟的集聚發展引起了環境污染[3]。Verhoef和Nijkamp同樣研究了產業集聚的環境外部性,研究發現工業集聚導致了環境污染,并認為環境管制的加強會緩解環境污染的同時將降低經濟發展的集聚程度[4]。馮薇(2006)研究認為產業集聚同樣造成了環境污染,并提出發展園區內循環經濟等方式來提高集聚區的環境治理能力[5]。Moriki 等人分析表明,產業集聚所導致的企業規模增大會引起區域內污染物排放的增加[6]。Duc通過研究越南河流周邊工業排放數據同樣發現,工業集聚是導致河流污染的重要原因[7]。侯鳳岐利用我國城市數據研究了產業集聚的經濟外部性與環境外部性,研究發現產業集聚提高了地區經濟發展的同時將會導致環境污染現象的發生[8]。張健通過分析珠三角地區的產業轉移現象發現,珠三角地區產業集聚區形成后的產業具有高污染的特點,集聚現象的形成會帶來“三廢”排放量的增加,從而造成環境污染[9]。Martin等人的研究同樣發現產業集聚程度帶來的規模增加會造成周邊環境污染[10]。

另一種觀點則認為集聚有效緩解了環境污染。陳建軍和胡晨光通過對我國長三角地區城市數據進行研究發現,產業集聚將推動集聚區內產業的技術進步,而技術的改進將提高企業的生產效率減少污染物排放強度,因此產業集聚可以緩解環境污染問題[11]。王崇鋒和張吉鵬通過分析我國制造業的產業集聚活動發現,高程度的制造業集聚能夠有利于協調城城市的發展關系[12]。閏逢柱等利用我國制造業數據,分析了2003-2008年我國制造業集聚與環境污染的關系,其研究認為產業集聚區成立的早期對于周邊的環境具有正外部性,但長期后上述影響將會消失[13]。龔健健和沈可挺通過研究我國高耗能行業的產業集聚發現,上述產業集聚程度的提高能夠達到節能減排的效果,進而緩解環境污染現象[14]。陸銘和馮皓利用中國省級面板數據同樣發現,經濟活動的空間集聚能夠有效降低單位GDP工業排放[15]。

另外,也有非常多的經驗研究發現集聚與環境污染呈現非線性或者不確定關系。李勇剛和張鵬利用我國省際產業集聚與環境污染數據研究發現,我國三大地區(東、中、西)產業集聚的環境外部性具有顯著差異,具體而言東部的環境正外部性大于中西部地區[16]。總體而言,他們認為產業集聚與環境污染呈“U”型關系,且目前我國處于曲線前半段,因此未來我國集聚程度提高將有助于緩解環境污染[16]。李筱樂利用中國省級面板數據研究發現,工業集聚與環境污染呈倒U型關系,并且認為市場化是其中重要的決定因素[17]。張可和汪東芳利用中國地級市數據研究了經濟集聚與環境污染的關系,其認為二者呈現交互影響且與勞動生產率密切相關[18]。由此可以看出,現有經驗研究并未在集聚與環境治理效果的問題上得到一致結論。

現有文獻對“污染避難所”假說也進行過諸多經驗研究。He等利用我國省際SO2排放數據也證明了外資存在上述“污染避難所”效應[19]。對此也有持有不同意見,認為“污染避難所”現象并不存在。李小平和盧現祥利用我國數據發現,中國并不存在“污染天堂”現象[20]。對于現有數據驗證“污染天堂”假說得到不同的結論,Ederington認為其中主要問題在于樣本的選擇,具體而言,選擇發達國家樣本的研究上述現象都不會太明顯,這是因為發達國家內部環境管制程度差異并不大,因為企業在選址上并沒有過多考慮環境管制的因素[21]。而如果選擇發展中國家,那么環境規制執行力度并不大,這就可能導致企業的排污成本并不大,因此環境規制對于企業的約束并不高[21]。

目前對于經濟集聚與環境污染的研究也有部分將研究視角聚焦于環境庫茨涅茨曲線的驗證,很顯然在增長過程中所發生的經濟集聚現象是環境污染產生的重要原因。但目前學者的經驗研究中,對于該曲線的形狀有著不同的結論,Panayotou研究發現經濟增長與環境污染之間呈現倒“U”型關系[22],而Fried和Getzner則發現為“N”型關系[23]。也有很多學者認為上述曲線其實并不存在。Kearsley和Riddel分析發現國別間的經濟收入與環境污染狀況并不明顯因果關系,且對于環境庫茨涅茨曲線中的“拐點”理論提出了質疑[24]。

通過上文研究脈絡梳理可以發現,產業集聚與環境的相關問題是一個被眾多學者研究分析的熱點問題,但仍然存在幾個方面的缺陷:第一,研究層次不夠深入。現有研究絕大多數將研究角度放在省份、產業等宏觀層面,上述視角雖然能夠全局考慮集聚與污染的關系,但估計結果往往不夠精確,可能忽視區域內局部污染加劇的情況。第二,研究指標的選擇單一。現有研究要么大部分是研究工業污染或者是生活污水污染。第三,研究方法不夠嚴謹。現有研究大多利用面板數據進行OLS或者固定效應分析,忽略了產業集聚與環境污染之間的非線性關系。因此,本文利用我國地級市層面的數據,運用固定效應和隨機效應模型作為基準模型來研究產業集聚對我國城市工業廢水和生活污水的影響,同時,更進一步地利用門檻效應模型進行補充分析,使得研究結果更加穩健。

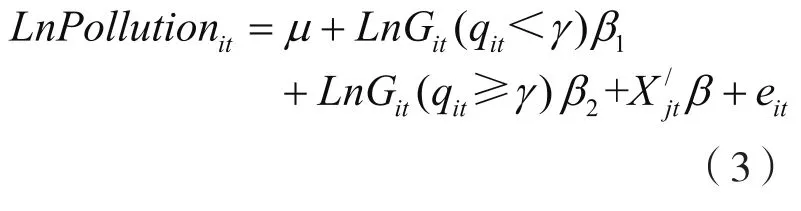

三、研究模型與數據說明

考慮到產業集聚對環境污染的影響具有明顯的非線性特征,我們使用面板門檻效應模型(Panel Threshold Model)進行分析。與傳統的非線性方法(多次項、廣義模型)相比,面板門檻效應模型具有以下優勢:第一,方程形式非常靈活,不需要給定其特點的非線性表達方式,且具體門檻值及數量非外生;第二,采用自抽樣(bootstrap)的方法來估計參數的顯著性以及相關置信區間,估計結果更為合理準確。門檻效應模型相對于線性模型更為精確地探究因變量和自變量的關系,這對于學者研究事物之間關系非常重要,而且對于政策制定者具有重要的參考價值。本文的基準估計方程設定如下:

其中,Pollutionit是水污染指標。上一節省級層面樣本度量水污染是使用水污染排放強度以及工業廢水排放強度兩類指標來度量。由于本文旨在城市層面進行研究,因此基于城市層面可得的水污染相關數據,我們選取城市層面的工業廢水排放量城市污水排放量來度量。工業廢水是指工業生產過程中產生的廢水和廢液,其中含有隨水流失的工業生產用料、中間產物等污染物,其統計方式主要為工業企業自身上報;城市污水則是排入城鎮污水系統污水的統稱,主要包括生活污水和排污污水處理系統的工業廢水,另外還包括降雨徑流等,其統計方式主要是計算城鎮排水管網系統流量。上述兩類水污染指標都能很好地反映地區間的水污染排放情況。城市污水數據最早完整記錄年份為2006年,工業廢水數據最早記錄年份為2003年,因此本文城市污水排放數據選取時間為2006-2014年,工業廢水排放量排放數據選取時間為2003-2014年,剔除數據缺失較多的城市后,主要包括了251個地級市的數據。城市污水排放數據來自于《中國城市建設統計年鑒》,城市工業廢水排放數據來自于《中國城市統計年鑒》。

同樣,lnGit為核心解釋變量,即城市產業集聚程度。現有文獻中,分析城市層面產業集聚程度的指標主要選擇城市的就業人口來進行度量,且主要度量維度有兩類,一類是度量其就業人數的區位熵指標,另一類是度量就業人數的面積密度。基于穩健性考慮,本文我們同時選取上述兩類指標進行分析。具體而言,區位熵指標計算公示為:

其中,qij為城市j制造業的就業人數;qi為制造業全國范圍內的就業人數;qj為城市j就業整體人數;而q為全國總體就業人數。具體數據來源于《中國城市統計年鑒》以及《中國統計年鑒》。而就業人數的面積密度指標我們采用就業人數與城市行政面積之比來衡量,這一衡量指標被廣泛應用于城市層面的產業集聚程度的計算中[25]。對于就業人數的對象選擇,《中國城市統計年鑒》中包括非農從業人員、單位從業人員、私營和個體從業人員、第二產業從業人員、制造業從業人員等分類,并且同時區分了全市以及市轄區。考慮到區位熵指標已經選取了制造業的就業人數情況,因此為了更多元化的度量城市的產業集聚情況,此處我們選擇非農就業人員作為人口數量指標。而對于城市面積的選擇,有些學者使用全市總面積,也有學者考慮到西部地區會出現地少人稀的情況而使用市轄區面積。但使用市轄區數據也會出現新的問題,因為中、東部由于城鎮化的興起,在非市轄區行政區域內已經出現了非常多的工業集聚現象。因此,綜合考慮本文還是將范圍選擇為全市,但剔除一些人口密度非常低的異常值樣本。

四、實證結果

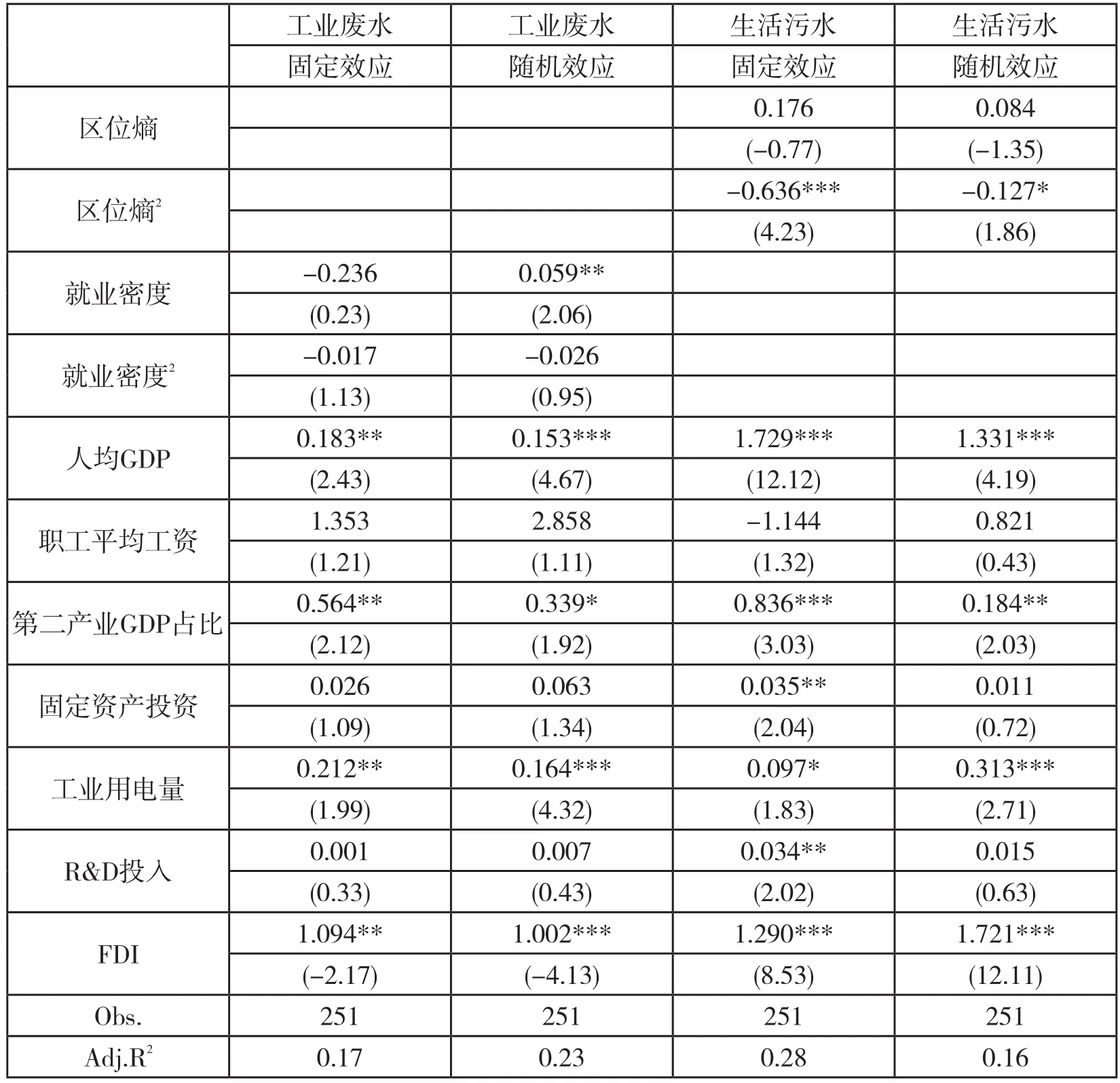

根據上述設定的研究模型,基準模型的估計結果見表1和表2。從基準模型的估計結果可以看出,對于工業廢水相關回歸而言,區位熵估計一次項以及二次項的系數都顯著,而就業密度指標的顯著性較低。對于生活污水相關回歸而言,區位熵估計固定效應模型的系數都顯著隨機效應估計則不顯著,而就業密度指標的同樣顯著性較低。整體來說,從城市層面的估計結果,本文可以發現產業集聚與環境污染呈現倒U型關系。產業集聚程度較低時,集聚程度的提高將會惡化地區的水環境狀況,表現出環境負外部性。隨著集聚區的逐漸發展,當集聚提高到一定程度后,產業集聚將表現出環境正外部性。就其余控制變量的結果來看,人均GDP的估計顯著為正,代表地區的經濟越發達,該地區污水排放則越大,而職工工資水平則與地區間水污染指標不相關。第二產業GDP占比越大、地區的工業用電量越多、FDI越大,則該地區間廢水排放也越多。

從基準模型的估計結果可以看出,對于工業廢水相關回歸而言,區位熵估計一次項以及二次項的系數都顯著,而就業密度指標的顯著性較低。對于生活污水相關回歸而言,區位熵估計固定效應模型的系數都顯著隨機效應估計則不顯著,而就業密度指標的同樣顯著性較低。整體來說,可以發現產業集聚與環境污染呈現倒U型關系。產業集聚程度較低時,集聚程度的提高將會惡化地區的水環境狀況,表現出環境負外部性。隨著集聚區的逐漸發展,當集聚提高到一定程度后,產業集聚將表現出環境正外部性。就其余控制變量的結果來看,人均GDP的估計顯著為正,代表地區的經濟越發達,該地區污水排放則越大,而職工工資水平則與地區間水污染指標不相關。第二產業GDP占比越大、地區的工業用電量越多、FDI越大,則該地區間廢水排放也越多。

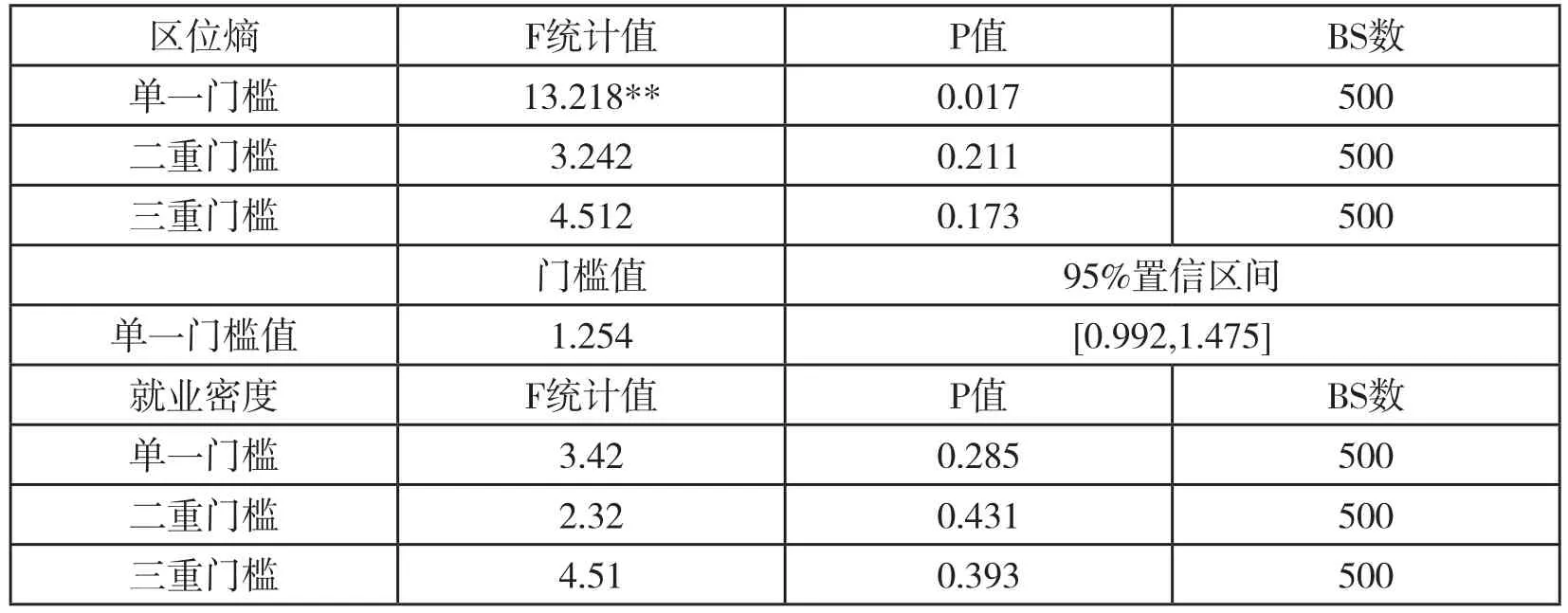

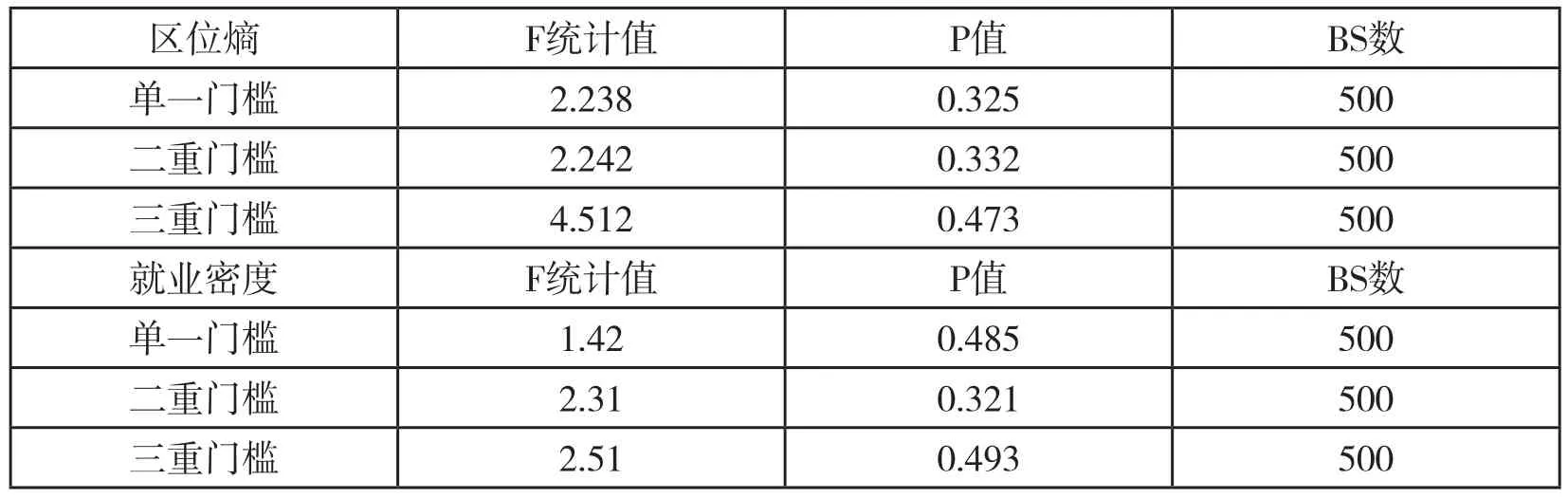

下面,我們在利用門檻模型進行分析。在回歸之前,門檻模型需要先確定門檻值的個數,按照經典文獻的通常做法。我們將區位熵指標、就業密度指標分別作為門檻變量,依次假定存在三個門檻值,具體得出計算出的F統計值、P值以及門檻值,具體結果見下表(表3和表4)。

從表3可以看出,在工業廢水回歸中,區位熵指標具有門檻效應,且單一門檻F值為13.218,P值為0.017,門檻值為1.254。而在表4的生活污水回歸中,區位熵指標以及就業密度指標均不顯著,表示該回歸中不存在門檻效應,因此下文的研究中,將主要利用工業廢水指標進行分析。

表1 基準回歸模型估計結果(Ⅰ)

在上述分析中,產業集聚對于水污染的門檻值為1.254。即平均來說,當地區的產業集聚程度低于1.254時,產業集聚的環境外部性為負,產業集聚將對水環境造成污染問題,從時間來看,產業集聚程度較低時,該地區產業集聚活動發展時間較短,導致短期內大量企業在該地區聚集,將產生“擁擠效應”,使得區域內資源消耗速度加快、污染物排放增多,經濟活動所產生的污染排放增多等等,而同一時間,產業集聚的環境正外部性并不能有效地發揮作用。

而隨著產業集聚區的發展,產業集聚區內企業將逐漸發揮外部性優勢,產業集聚程度大于1.254時,產業集聚的環境外部性為正,產業集聚將發揮規模經濟、先進技術外部性、成本降低等自身優勢,使得企業的治污效率提升,從而集聚區內的環境污染現象得以緩解。

表2 基準回歸模型估計結果(II)

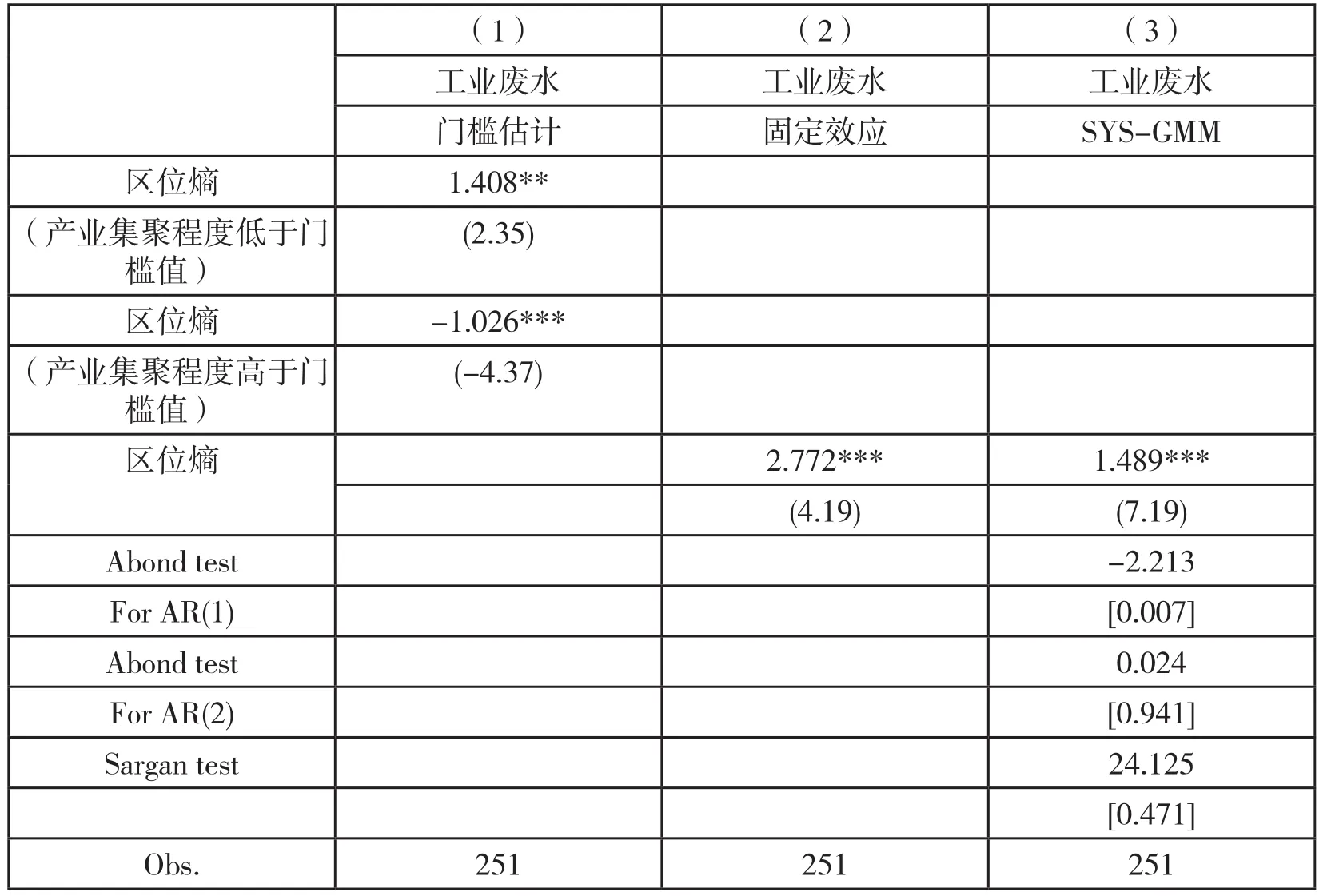

為方便對比分析,本文將對樣本按照門檻值分類、固定效應以及系統GMM的方法依次進行估計,具體結果見表5。估計結果可以看出,不同產業集聚水平對于水環境的影響的確不同。具體而言,產業集聚程度低于門檻值時,區位熵的估計結果為1.408且顯著,即表明集聚程度與水污染程度成正相關。但產業集聚程度高于門檻值時,樣本所得估計結果為-1.026并且顯著為負,即產業集聚表現出了環境的正外部性,將降低水污染的排放。因此,可能正是產業集聚的相關門檻效應,使得一些線性估計結果并不準確,也使得現有文獻對于產業集聚的環境外部性并未得到一致的結論。再看第(2)(3)列的估計結果,無論是固定效應還是系統GMM分析,估計結果均與前文的基準回歸一致。

表3 門檻效應檢驗結果:工業廢水

表4 門檻效應檢驗結果:生活污水

五、結論與政策建議

中國正處于全面建成小康社會決勝階段和推進供給側結構性改革的攻堅階段,我國經濟將面臨深化結構改革和堅持綠色發展的雙重壓力,如何實現集聚化發展與生態文明的和諧共贏已經成為決策者面臨的重大現實問題。因此,本文利用我國2003-2014年251個地級市數據研究了產業集聚對水污染的影響,同時進一步利用門檻效應模型分析進行補充分析,得出如下研究結論:

第一,產業集聚與環境污染呈現典型的倒U型關系。具體而言,產業集聚程度較低時,集聚程度的提高將會惡化地區的水環境狀況,表現出環境負外部性。而理論上治污的規模效應、生產資料的循環利用、先進排污技術的溢出等產業集聚的環境治理優勢,短期內可能并未充分發揮利用。隨著集聚區的逐漸發展,當集聚提高到一定程度后,產業集聚將表現出環境正外部性,此時產業集聚程度的提升將緩解水污染問題。

表5 門檻模型與其他模型估計結果對比:工業廢水

第二,產業集聚對于環境污染的影響呈現典型的門檻效應。產業集聚程度低于門檻值時,產業集聚程度的提高將惡化我國的水環境,而產業集聚程度大于門檻值的時候,產業集聚又可以緩解環境污染現象。

基于上述的研究結論,本文針對我國產業集聚和水污染治理問題提出如下政策建議:

第一,嚴格環境準入,深化項目管理。各產業集聚區應綜合評估區域的環境承載力、污染物排放總量、能源資源稟賦、產業發展基礎、交通物流運輸等因素,制定本區域新進入企業的環境準入評價體系。園區管理機構應側重在支持有利于構建企業間生態工業鏈的企業進入集聚區。各園區管理機構要嚴格執行國家產業政策,嚴格依法依規淘汰落后產能,嚴控產能過剩行業新增產能。園區管理機構應以規劃和建設項目的環評審批為抓手,落實園區內企業的清潔化、循環化、生態化改造,促進化學需氧量、氨氮等主要污染物減排。

第二,加快基礎設施建設,提升企業用水效率。對于集聚區內的公共基礎設施建設,各個園區管理機構可以按照周密規劃、統籌兼顧、積極建設、財政補貼、市場運營的準則,開展園區內的相關基礎設施建設工作。具體而言,我國集聚區內,特別是工業集聚區內,應該加強廢水處理廠、綜合給排水管道等基礎設施建設,每個園區都要做到“清污分流、雨污分流”。

第三,完善相關排污費政策,落實排污的主體責任。合理的排污征費政策可以作為政府管理企業污水排放問題的主要抓手,提高企業的排污成本并對相關政策進行嚴格執行,可以從源頭“倒逼”企業加大技術投入、提升企業生產率。政府同時可以給予企業在排污技術引進相關減稅的扶持政策,進一步降低企業技術升級的費用,從而更加有效地提高企業的積極性。并且,政府在監管過程中要嚴格落實排污的主體責任,將污染物排放產生的環境后果落實到位,使得企業真正意識到既“不能偷排”也“不敢偷排”的現實。

注釋:

①來源于人民網http://env.people.com.cn/n/2015/0416/c1010-26854928.html。

[1]王兵,聶欣.產業集聚與環境治理:助力還是阻力——來自開發區設立準自然實驗的證據[J].中國工業經濟,2016,(12):75-89.

[2]Virkanen,J.Effect of Urbanization on Metal Deposition in the Bay of Southern Finland [J].Marine Pollution Bulletin,1998,12(9):39-49.

[3]Frank,A.Urban Air Quality in Larger Conurbations in the European Union [J].Environment Modeling and Software,2001,16(4):399-414.

[4]Verhoef,E.T.,Nijkamp,P.Externalities in Urban Sustainability Environmental Localization-type Agglomeration Externalities in a General Spatial Equilibrium Model of a Single-sector Monocentric Industrial City [J].Ecological Economics,2002,40(2):157-179.

[5]馮薇.產業集聚與循環經濟互動關系研究[J].中國人口資源.環境,2008,(4):166-172.

[6]Moriki,H.,Tohru,N.,Trans-Boundary Pollution Transmission and Regional Agglomeration Effects[J].Papers in Regional Science,2006(1):99-120.

[7]Duc,T.A.Experimental Investigation and Modeling Approach of the Impact of Urban Wastewater on a Tropical River:A Case Study of the Nhue River,Hanoi,Vietnam [J].Journal of Hydrology,2007,122(3):43-61.

[8]侯鳳岐.我國區域經濟集聚的環境效應研究[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2008,(03):20-25.

[9]張健.不同經濟發展階段區域經濟發展差異比較[J].中國人口.資源與環境,2009,19(06):148-153.

[10]Martin A.,Hans,L.Agglomeration and Productivity:Evidence from Firm-Level Data [J].The Annals of Regional Science.2011,46(3):601-620.

[11]陳建軍,胡晨光.產業集聚的集聚效應:以長江三角洲次區域為例的理論和實證分析[J].管理世界,2008,(3):68-83.

[12]王崇鋒,張吉鵬.制造業產業集聚對生態城市建設影響的定量研究——基于CR4指數的實證研究[J].中國人口.資源與環境,2009(4):140-144.

[13]閆逢柱,蘇李,喬娟.產業集聚發展與環境污染關系的考察——來自中國制造業的證據[J].科學學研究,2011,(1):79-85.

[14]龔健健,沈可挺.中國高能耗產業及其環境污染的區域分布-基于升級動態面板數據的分析[J].數量經濟技術經濟研究,2011,(2):20-36.

[15]陸銘,馮皓.集聚與減排:城市規模差距影響工業污染強度的經驗研究[J].世界經濟,2014,(7):86-114.

[16]李勇剛,張鵬.產業集聚加劇了中國的環境污染嗎——來自中國省級層面的經驗證據[J].華中科技大學學報(社會科學版),2013,(5):97-106.

[17]李筱樂.市場化、工業集聚和環境污染的實證分析[J].統計研究,2014,31(8):39-45.

[18]張可,汪東芳.經濟集聚與環境污染的交互影響及空間溢出[J].中國工業經濟,2014,(6):70-82.

[19]He,Jie.Pollution haven hypothesis investment:The case of industrial and environmental impacts of foreign direct emission of sulfur dioxide in Chinese provinces [J].Ecological Economics 2006,60(1):228-245.

[20]李小平,盧現祥.國際貿易、污染產業轉移和中國工業CO2排放[J].經濟研究,2010,(1):77-92.

[21]Ederington,J.,Levinson,A.,Minier,J.Footloose and pollution-free[J].The Review of Economics and Statistics,2005,87(1):92-99.

[22]Panayotou,T.Demystifying the environmental Kuznets curve:turning a black box into a policy tool[J].Environment and development economics,1997,2(4):465-484.

[23]Friedl,B.,Getzner,M.Determinants of CO2emissions in a small open economy[J].Ecological economics,2003,45(1):133-148.

[24]Kearsley,A.,Riddel,M.A further inquiry into the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve[J].Ecological Economics,2010,69(4):905-919.

[25]范劍勇.產業集聚與地區間勞動生產率差異[J].經濟研究,2006,(6):39-52.

Study on Urban Water Pollution Control in China from the Perspective of Industrial Agglomeration

Nie Xin,Chen Jian

The relationship between agglomeration development and environmental pollution has been an important issue of academic interest.From the perspective of industrial agglomeration,this paper studies the impact of industrial agglomeration on water pollution in China by using the data of 251 prefecture level cities over the period of 2003-2014.Results show that the influence of industrial agglomeration on water pollution is not simple linear relation,but an inverted U-shaped relationship.To be specific,when the degree of agglomeration is low at the early development,industrial agglomeration will worsen the situation of the water environment in the area.To a certain extent,the industrial agglomeration will show the externalities of the environment to ease the phenomenon of environmental pollution.Meanwhile,the impact of industrial agglomeration on environmental pollution presents a typical threshold effect.In addition,the increase of environmental regulation intensity will make industrial agglomeration better play its positive external environment.On the contrary,industrial agglomeration may cause environmental pollution when the environmental regulation intensity is low.According to the research findings,this paper proposes the following policy recommendations.In the industrial agglomeration areas,the government should strictly control environmental access and deepen project management,accelerate infrastructure construction and improve enterprise efficiency of water use,and improve the relevant sewage charges policy,and implement the main responsibility for pollution discharge.

industrial agglomeration; prefecture level city; water pollution; threshold model

F205 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2017.06.016

國家自然科學基金面上項目“中國城市水務行業市場化改革和效率評價及提升路徑研究”(714731052);廣東大學生科技創新培育專項項目(攀登計劃)“基于產業集聚視角下中國水污染治理研究”(pdjh2017b0070)。廣州市哲學社會科學“十二五”規劃課題“公共治理視角下廣州污水治理體系的建構研究”(批準號:14Y25);廣東省哲學社會科學“十二五”規劃學科共建項目“中國水務產業市場化模式、績效與路徑選擇研究”(批準號:GD14XYJ13); 廣東省哲學社會科學十二五規劃學科共建項目“中國城市水務行業效率評價研究:基于跨國比較的視角”(批準號:GD15XYJ13)。

聶欣,暨南大學經濟學院博士研究生,研究方向為環境經濟學和城市經濟學。陳健,廣東外語外貿大學金融學院講師。

陳丁力)